Therapie der Sarkoidose: zwischen Standards und innovativen Ansätzen

Mag. pharm. Irene Senn, PhD

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Erstlinientherapie der Sarkoidose basiert weiterhin auf Kortikosteroiden. Neue Studiendaten zu Methotrexat (MTX) und innovativen Wirkstoffen könnten die Behandlung jedoch bald grundlegend verändern. Priv.-Doz. Dr. David Lang, PhD, präsentierte die wichtigsten Neuerungen zur Diagnostik und Therapie der Sarkoidose im Rahmen der ÖGR-Jahrestagung vom 28. bis 30. November 2024 in Wien.

Das Verständnis der Sarkoidose hat sich in den vergangenen Jahren erweitert, was sich in den aktuellen Leitlinien verschiedener Fachgesellschaften widerspiegelt. Während die American Thoracic Society (ATS) den Fokus auf Diagnostik und Früherkennung legt,1 haben die European Respiratory Society (ERS)2 und die British Thoracic Society (BTS)3 umfassende Therapieempfehlungen entwickelt. Die häufig niedrigen Evidenzgrade der Empfehlungen erschweren jedoch die klinische Entscheidungsfindung.

Vor diesem Hintergrund hat ein interdisziplinäres Expertenteam der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie (ÖGR) und der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) kürzlich ein neues Konsensuspapier zur Diagnose und Therapie der Sarkoidose 2024 veröffentlicht. Es integriert die aktuellen internationalen Empfehlungen und gibt praxisnahe Handlungsempfehlungen für die interdisziplinäre Versorgung.4

Präzisere Diagnostik durch moderne Bildgebung

Die klassische Stadieneinteilung nach Scadding mittels Thoraxröntgen wird zunehmend von der präziseren CT-Diagnostik abgelöst. Charakteristisch sind perilymphatische Mikronoduli mit Pleurabezug, die im konventionellen Röntgen häufig nicht erkennbar sind. Diese Mikronoduli können konfluieren und größere pulmonale Massen bilden – Befunde, die radiologisch meist eindeutig einer Sarkoidose zugeordnet werden können.

Für die Diagnostik extrathorakaler Manifestationen hat sich die PET-CT als wertvolles Instrument etabliert, wenngleich keine klaren Vorgaben für ihren Einsatz existieren. Besonders hilfreich erweist sich die PET/CT-Untersuchung beim Nachweis von Knochenherden, die für die Gelenkbeteiligung relevant sein können.

Bei Biopsieindikation empfehlen die Leitlinien die endobronchiale ultraschallgestützte transbronchiale Nadelaspiration (EBUS-TBNA) – die diagnostische Trefferquote liegt bei über 80%. Biomarker wie ACE oder der lösliche Interleukin-2-Rezeptor (sIL-2R) haben aufgrund ihrer geringen diagnostischen Aussagekraft keinen Eingang in die Leitlinien gefunden. „Diese Werte können zwar bei unklarer Diagnose oder als Verlaufsparameter hilfreich sein, sind aber isoliert betrachtet zu schwach für eine definitive Diagnose“, erläuterte Lang.

Screening auf extrapulmonale Manifestationen

Die ATS-Leitlinie gibt konkrete Empfehlungen zum Screening auf extrapulmonale Manifestationen. So ist bei Diagnosestellung eine ophthalmologische Baseline-Untersuchung auch bei asymptomatischen Patient:innen immer indiziert.

Die kardiale Beteiligung erfordert bei Diagnosestellung besondere Aufmerksamkeit. Bei asymptomatischen Patient:innen genügt ein EKG, während bei Verdacht auf kardiale Beteiligung primär ein Herz-MRT indiziert ist. Bei bereits vorliegenden kardialen Befunden wie AV-Block oder Erregungsleitungsstörungen im Kontext einer gesicherten Sarkoidose kann auf eine Endomyokardbiopsie verzichtet werden. „In solchen Fällen können Sie von einer Herzbeteiligung ausgehen“, machte Lang deutlich.

Das rheumatologische Manifestationsspektrum umfasst verschiedene Ausprägungen. Das Löfgren-Syndrom (charakterisiert durch Sprunggelenksarthritis, Lymphadenopathie und Erythema nodosum) zeigt eine hohe Spontanremissionsrate und spricht gut auf NSAR an. Die chronische Arthritis hingegen ähnelt klinisch der rheumatoiden Arthritis, verläuft aber meist nicht erosiv und spricht häufig unzureichend auf klassische DMARDs oder TNFα-Blocker an. Eine Sakroiliitis sowie axiale Beteiligungen sind in der PET-CT häufig ein Zufallsbefund und verlaufen interessanterweise meist asymptomatisch. Dabei können osteolytische Herde metastasenähnlich imponieren, zeigen aber in der CT-gesteuerten Biopsie typische Granulome. Auch eine Daktylitis sowie Muskelbeteiligungen sind beschrieben.

Hyperkalzämie: eine ernst zu nehmende Komplikation

Die Bestimmung des Kalziumspiegels ist die einzige Screeninguntersuchung, die in den aktuellen Diagnostikleitlinien eine starke Empfehlung erhalten hat.1 Obwohl eine Nephritis bei Sarkoidose selten auftritt, stellt die Hyperkalzämie durch ektope Vitamin-D-Produktion ein häufiges und potenziell schwerwiegendes Problem dar. Sie kann die Nierenfunktion massiv beeinträchtigen und stellt damit eine eigenständige Therapieindikation dar.5 Diese Erkenntnis hat auch Auswirkungen auf die praktische Patientenversorgung. „Viele Sarkoidosepatienten möchten gerne Vitamin D supplementieren“, berichtete Lang aus der Praxis. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine vorhergehende Bestimmung der Kalzium- und Vitamin-D-Spiegel. „Wir sehen immer wieder Patienten, die aufgrund einer Nephrokalzinose und schweren Niereninsuffizienz bei uns vorstellig werden – teils in einem Stadium, das nicht mehr reversibel ist.“ Diese Komplikationen ließen sich durch regelmäßige Kontrollen der Serumwerte weitgehend vermeiden.

Therapieindikationen und Algorithmen

Die Kriterien für eine Therapieindikation haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. „Man therapiert heute vor allem, um das Risiko zu sterben zu senken, irreversible Organschäden zu vermeiden oder die Lebensqualität der Patienten zu verbessern“, erläuterte Lang. Bei isolierter Lymphadenopathie oder geringer Lungenbeteiligung ohne funktionelle Einschränkung oder Beschwerden kann häufig auf eine Therapie verzichtet werden.

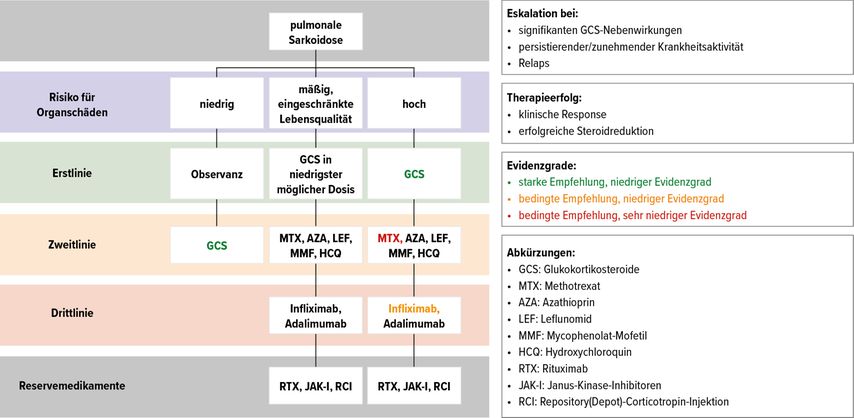

Therapiealgorithmus bei Lungenbeteiligung

Die Erstlinientherapie bei Lungenbeteiligung basiert weiterhin auf systemischen Glukokortikoiden (GC), gefolgt von MTX in der zweiten und TNFα-Blockern (insbesondere Infliximab) in der dritten Linie. Als Reserveoptionen stehen Rituximab und weitere Substanzen zur Verfügung (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Therapiealgorithmus am Beispiel der pulmonalen Sarkoidose (nach Baughman RP et al.)2

„Infliximab ist eines unserer wichtigsten Reservemedikamente“, berichtete Lang. Der TNFα-Blocker zeigte in randomisierten kontrollierten Studien und Real-World-Analysen eine gute Wirksamkeit auch bei fortgeschrittener Erkrankung mit Dyspnoe oder Fibrose, ist aber weiterhin nicht für die Sarkoidose zugelassen.6,7 Aufgrund der generell niedrigen Evidenzgrade sollte die Therapieentscheidung aber immer gemeinsam mit dem Patienten getroffen werden, betonte Lang.

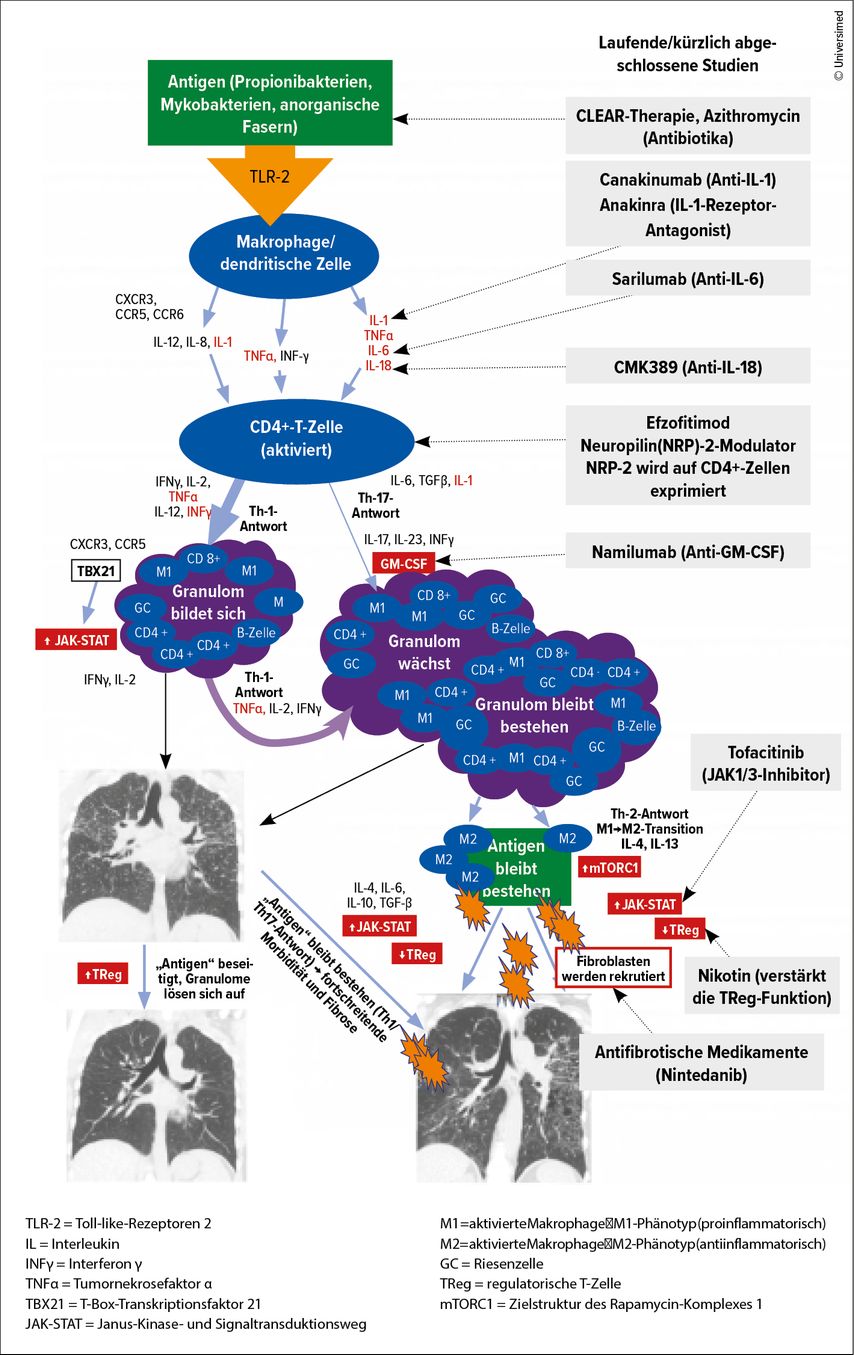

Neue Therapiekonzepte in Entwicklung

„Nach einer langen Phase ohne nennenswerte Innovationen hat sich in den letzten Jahren in der Sarkoidoseforschung doch einiges getan“, resümierte Lang. Die grundlegenden Mechanismen der Granulombildung werden mittlerweile gut verstanden und bieten neue therapeutische Angriffspunkte (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Immunologische Kaskaden bei der Bildung eines Sarkoidgranuloms (aus Obi ON et al.)8

Ein neuer, sehr vielversprechender Wirkstoff ist Efzofitimod. Der selektive Neuropilin-2-Inhibitor erreichte in einer Phase-II-Studie seinen primären Endpunkt der Cortison-Einsparung.9 Eine Phase-III-Studie läuft bereits. Vielversprechende Ergebnisse zeigte auch der JAK-Inhibitor Tofacitinib, insbesondere bei Hautbeteiligung.10 Auch der mTOR-Signalweg rückt hier zunehmend in den Fokus – systemische Behandlungen mit Sirolimus erzielten in ersten „Proof of principle“-Studien gute Resultate.11

Besonders spannend sind die aktuellen Daten zur PREDMETH-Studie, die am ERS-Kongress in Wien präsentiert wurden.12 Die Studie verglich MTX als Monotherapie (15–20mg/Woche) mit dem Standard Prednisolon (40mg mit 6-monatigem Tapering). Nach 6 Monaten zeigten beide Gruppen vergleichbare Remissionsraten und Verbesserungen der Lungenfunktion (p<0,001 für Nichtunterlegenheit). Das langsamere initiale Ansprechen unter MTX wird durch die Option zur Langzeittherapie aufgewogen. „Diese Ergebnisse könnten unsere klinische Praxis verändern“, kommentierte Lang.

Fazit

Die vorgestellten Daten verdeutlichen die großen Entwicklungen im Bereich der Sarkoidosediagnostik und -therapie. Das österreichische Konsensuspapier bietet dabei eine wertvolle Orientierung für die klinische Praxis. Mit MTX-Monotherapie als potenzieller Erstlinienoption und neuen Wirkstoffklassen in der klinischen Entwicklung zeichnen sich erweiterte Möglichkeiten für eine individualisierte Therapie ab.

Quelle:

Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation (ÖGR), 28. – 30. November 2024, Wien

Literatur:

1 Crouser ED et al.: Diagnosis and detection of sarcoidosis. An official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med 2020; 201(8): e26-51 2 Baughman RP et al.: ERS clinical practice guidelines on treatment of sarcoidosis. Eur Respir J 2021; 58(6): 2004079 3 Thillai M et al.: BTS Clinical Statement on pulmonary sarcoidosis. Thorax 2021; 76(1): 4-20 4 Sterniste G et al.: [Position paper of the Austrian Society for Rheumatology and the Austrian Society for Pneumology on the diagnosis and treatment of sarcoidosis 2024]. Wien Klin Wochenschr 2024; 136(Suppl 17): 669-87 5 Baughman RP et al.: Calcium and vitamin D metabolism in sarcoidosis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2013; 30(2): 113-20 6 Baughman RP et al.: Infliximab therapy in patients with chronic sarcoidosis and pulmonary involvement. Am J Respir Crit Care Med 2006; 174(7): 795-802 7 Sakkat A et al.: Infliximab therapy in refractory sarcoidosis: a multicenter real-world analysis. Respir Res 2022; 23(1): 54 8 Obi ON et al.: Sarcoidosis: Updates on therapeutic drug trials and novel treatment approaches. Front Med (Lausanne) 2022; 9: 991783 9 Culver DA et al.: Efzofitimod for the treatment of pulmonary sarcoidosis. Chest 2023; 163(4): 881-90 10 Damsky W et al.: Inhibition of type 1 immunity with tofacitinib is associated with marked improvement in longstanding sarcoidosis. Nat Commun 2022; 13(1): 3140 11 Redl A et al.: Efficacy and safety of mTOR inhibition in cutaneous sarcoidosis: a single-centre trial. Lancet Rheumatol 2024; 6(2): e81-91 12 Kahlmann V et al.: ERS session slides, 2024. Vienna, 7.9. – 11.9.2024

Das könnte Sie auch interessieren:

Gezielte Therapien bei axSpA – und wie aus ihnen zu wählen ist

Nachdem 2003 der erste TNF-Blocker zugelassen wurde, existiert heute für die röntgenologische (r-axSpA) und die nichtröntgenologische axiale Spondyloarthritis (nr-axSpA) eine ganze Reihe ...

ACR 2024: klinische Studien und das Placeborätsel

Zwischen 15. und 19. November fand in Washington die jährliche Convergence des American College of Rheumatology (ACR) statt. Im Rahmen der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft ...

Neue, zielgerichtete Therapien bei kutanem Lupus erythematodes

Etwa 70–85% der Betroffenen mit systemischem Lupus erythematodes (SLE) entwickeln im Krankheitsverlauf auch kutane Symptome (CLE), bei etwa 10–15% sind sie die Erstmanifestation eines ...