„Wir reden in der Medizin zu wenig über Sex“

Unsere Gesprächspartnerin:

Ao. Univ.-Prof. Dr. Michaela Bayerle-Eder, MBA

Präsidentin und Mitbegründerin der ÖGFSSG

Lokal Chair beim ESSM 2025 in Wien

Europäisches Komitee für Sexualmedizin

AHK Wien, Abteilung für Innere Medizin III, Endokrinologie und Metabolismus

E-Mail: michaela.bayerle-eder@meduniwien.ac.at

Das Interview führte Sabine Mack

Wer im Kontext von Haut und Sexualität primär an sexuell übertragbare Infektionen (STI) denkt, könnte überrascht werden. Denn das Thema Sexualität ist gesundheitlich aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten essenziell – und sorgt im wahrsten Sinne dafür, dass wir uns wohl in unserer Haut fühlen können. Bei Krankheitsbildern im dermatoonkologischen Bereich kann es sogar zu einer Art Survivorship-Medizin beitragen.

Wir sprachen mit Univ.-Prof. Dr. Michaela Bayerle-Eder, MBA, Fachärztin für Innere Medizin sowie für Sexualmedizin. Die Präsidentin und Mitbegründerin der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung der Sexualmedizin und der Sexuellen Gesundheit (ÖGFSSG) hält regelmäßig Vorträge vor Kolleg:innen aus anderen Fachbereichen und engagiert sich für einen offenen Umgang mit dem Thema Sexualität in der Medizin.

Prof. Dr. Michaela Bayerle-Eder, wie gestaltet sich das Zusammenspiel von Haut, Selbstwahrnehmung und Sexualität?

M. Bayerle-Eder: Aus zahlreichen Studien geht hervor,1,2 dass die Reinheit und Schönheit – und leider auch immer noch die Helligkeit der Haut – quer durch unterschiedliche Kulturen als wichtige Schönheitsmerkmale qualifiziert werden. Abgesehen von speziellen Erkrankungen ist ein reines Hautbild vom Standpunkt der Selbstwahrnehmung her wichtig für das Selbstbewusstsein. Dieses Selbstbewusstsein beeinflusst auch immer die sexuelle Identität. Eine schöne Haut macht z.B. selbstsicherer – und nur wenn ich mich, wie man so schön sagt, selbst in meiner Haut wohlfühle, dann kann ich auch für die anderen schön sein. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, dass man gesellschaftlichen Vorgaben entspricht. Man kann dem hier sogar gegenlenken: Wenn ich z.B. eine nicht so ganz perfekte Haut habe, aber trotzdem eine positive Ausstrahlung, dann kann das sehr viel ausgleichen.

Es ist also aus vielerlei Sicht essenziell, dass man sich selbst in seiner Haut wohlfühlt, wohlfühlen kann. Wenn ich beispielsweise der Meinung bin, ich gefalle mir und anderen vielleicht nicht, oder ständig Gedanken habe wie: „Wie schaue ich denn aus oder wie schaut meine Haut aus?“, wirke ich ganz anders und wahrscheinlich weniger attraktiv auf mein Umfeld. Hier möchte ich auf eine andere Studie verweisen, die wir durchgeführt haben:3 Darin zeigt sich, wie wichtig es ist, mit dem Partner zu kommunizieren, weil man einfach gar nicht weiß, wie man wirkt, wenn man nicht miteinander spricht. Das ist essenziell.

Welche Hauterkrankungen können mit sexuellen Dysfunktionen bei Männern und Frauen assoziiert sein?

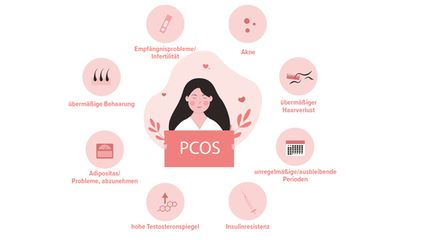

M. Bayerle-Eder: Schaut man z.B. auf junge Mädchen, leiden viele von ihnen unter Problemen mit Akne. Wir haben eine Studie mit Patientinnen durchgeführt, die eine sehr seltene genetische Erkrankung aufweisen, wo es zu einer vermehrten Testosteronbildung in Utero kommt: dem „adrenogenitalen Syndrom“.4

Das Krankheitsbild kann auch mit Kleinwüchsigkeit vergesellschaftet sein und die Betroffenen weisen ein eher schlechtes Hautbild sowie Akne auf. Und das sind dann die eher leichteren Formen. In der Studie zeigte sich, dass besonders Akne mit Sexualfunktionsstörungen assoziiert sein kann.

Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern?

M. Bayerle-Eder: Prinzipiell sind Männer und Frauen, was die Haut und damit assoziierte Sexualstörungen angeht, ähnlich betroffen. Gleichzeitig neigen aber Frauen eher zu einer überkritischen Beurteilung ihrer selbst und insbesondere ihres Äußeren. Selbstkritisch sein kann dann bis hin zu „body dysmorphy disorders“ reichen: wenn sich Menschen z.B. plastisch-chirurgische Eingriffe in erheblichem Maße wünschen, die weder klinisch relevant noch objektiv notwendig sind.

Hier ist es tatsächlich so, dass Frauen stärker betroffen sind als Männer und sich Männer in ihrem Körper grundsätzlich wohler fühlen und liebevoller mit der eigenen Sexualität umgehen. Auch, weil sie so erzogen werden und weil ihr primäres Sexualorgan „nach außen zeigt“. Weil alles rundherum positiv besetzt ist, wenn wir das jetzt ein bisschen philosophisch-gesellschaftlich sagen wollen. Der Phallus tritt in unserer Kultur überall auf, man sieht ihn sinnbildlich nahezu an allen Orten, bei Kirchtürmen angefangen. Spannenderweise hat Meredith Chivers in einer Studie gezeigt, dass eine positive Einstellung zum eigenen Körper mit einer positiven Einstellung zu den peripheren Genitalien zentral korreliert.5 Beim Mann ist es so, dass er dadurch, dass er sich wohlfühlt in seinem Körper, sein Genital kennt und gerne hat, es leicht ist, wenn es erregt ist, auch zentral erregt zu werden. Das ist bei Frauen schwierig, das ist ein bisschen wie ein Missing Link bei Frauen zwischen genitaler und zentraler Erregung.

Welche Erkrankung aus dem dermatologischen Bereich kann man hier beispielhaft nennen?

M. Bayerle-Eder: Ich habe unlängst einen Vortrag zu Lichen sclerosus gehalten, einem schweren Krankheitsbild, das in diesem Kontext besonders spannend ist. Lichen sclerosus manifestiert sich sehr oft im Genitalbereich. Es ist nicht nur äußerlich problematisch für die Betroffenen wie bei Akne, wo man in vielen Fällen keine Beschwerden hat, sondern macht sich auch aktiv bei der Sexualität bemerkbar: durch Jucken, Brennen und auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Nun sind in dieser Konstellation auch Männer stark von der Beeinträchtigung ihrer Sexualität betroffen, wenn sie unter Lichen sclerosus leiden. Aber wenn der Mann biologisch funktioniert, funktioniert auch hier seine Sexualität. Bei der Frau ist es eher so, dass sie mit sich selbst zufrieden sein muss. Es ist daher eher der psychisch-soziale Impact der Krankheit, der im Vordergrund steht: Durch den Gesamtzustand im Rahmen einer Krankheit (z.B. einer dermatologischen) werden betroffene Frauen derart stark beeinträchtigt, dass auch ihr Sexualleben in Mitleidenschaft gezogen wird, weil sie immer im Kopf haben: „Diese Krankheit belastet mich zu sehr, um an Sexualität überhaupt zu denken“ oder „ich bin nicht attraktiv, weil ich so schwer krank bin und man das auch sieht“ – selbst wenn die eigene Sexualität rein funktional gar kein Problem wäre.

Für betroffene Frauen kann es bei Lichen sclerosus z.B. hilfreich sein, eine andere Stellung einzunehmen, die weniger penetrativ ist. Überhaupt gibt es sehr viele Hilfsmittel, die eingesetzt werden können. Auch um davon wegzukommen, dass die Sexualität nur der intravaginale Akt sei, der im europäischen Durchschnitt sechs Minuten dauert, sondern dass da viel mehr dahintersteckt. Dann wird auch das eigene bzw. gemeinsame Spielfeld größer.

Wie sieht es bei chronischen Erkrankungen insgesamt aus?

M. Bayerle-Eder: Was bedeutet es denn, wenn man chronisch krank wird? Es bedeutet eine massive Veränderung des Seins. Da ist ein neues Sein, ein neuer Normalzustand, den es zu akzeptieren gilt. Das ist eine Herausforderung. Wenn man das geschafft hat, kann man eigentlich auch wieder eine gute Sexualität genießen.

Das sieht man auch bei Männern, die unter einer Querschnittslähmung leiden: Natürlich kommt es darauf an, wo die Querschnittsverletzung lokalisiert ist, aber die betroffenen Männer können trotzdem eine gute Sexualität erleben, wenn sie bereit sind, neue erogene Zonen kennenzulernen und das eingelernte sexuelle Skript zu verändern. Es gibt z.B. den Reflexbogen, der lokal ist. Wenn man diesen lokal stimuliert, kann es zu einer Erektion kommen. Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Patient mit einem Querschnitt wurde immer erregt, wenn die Krankenschwester ihn gestreichelt hat, weil dies eine lokale Reaktion ausgelöst hat. Kam nun seine Verlobte hinzu, hat ihn geküsst und gestreichelt oder auf der Wange stimuliert, ist es dazu nicht gekommen, einfach, weil die Nervenbahnen nicht durchgängig waren und nur das lokale Streicheln den erhaltenen Reflexbogen stimulieren konnte.

Das zeigt, es müssen neue Spielarten entwickelt bzw. gefunden werden. Man sollte das sexuelle Feld umfassender sehen und die eigene Sexualität und seinen Körper „als weites Land neu entdecken“.

Wann kommt das Thema sexuelle Störungen z.B. wegen Hautproblemen in der Praxis auf den Tisch? Warum wird in Klinik und Praxis immer noch so wenig darüber gesprochen?

M. Bayerle-Eder: Ich glaube, dass Sexualität immer noch ein großes Schattendasein in der Medizin führt. Bei einem Vortrag, den ich jüngst vor Dermatologinnen und Dermatologen gehalten habe, hatte ich das Gefühl, dass doch einige überrascht waren, wie umfassend die Problematik sein kann. Sexualität ist auch in der medizinischen Fachgesellschaft immer noch ein tabuisiertes Thema. Ich persönlich glaube, dass es sehr oft nicht zur Sprache kommt, weil man sich von behandelnder Seite nicht traut, die „Büchse der Pandora“ zu öffnen. Denn wenn ein Patient oder eine Patientin sagt: Ich habe sexuelle Probleme – was mache ich dann?

Dabei ist – das versuche ich auch immer wieder zu kommunizieren – eigentlich schon das Ansprechen ein Teil des Heilungsprozesses. Da beginnt die Heilung, weil ich weiß: Sexualität gehört auch dazu. Es ist laut WHO 2006 verpflichtend, dass man Sexualität als Teil der gesamten Gesundheit betrachtet und sie mitbehandelt. Daher wäre es z.B. hilfreich, den Patient:innen zu sagen: „Es kann bei diesem Krankheitsbild zu diesen und jenen Problemen kommen und es gibt diese oder jene Lösungen. Ich kann Ihnen in dieser Sache vertiefend jetzt nicht weiterhelfen, aber hier ist beispielsweise ein guter Folder, eine Adresse, an die Sie sich wenden können.“ Das wäre eine Möglichkeit, offen damit umzugehen.

Es gibt etwa einen Folder für Patienten mit Erkrankungen aus dem Bereich der Onkologie, zu Vaginismus gibt es Podcasts. Manche Ärzte machen auch eigene Videos oder Podcasts in ihrer Ordination, bei denen sie über das Thema sprechen oder, wenn sie das nicht selbst möchten, jemand anderen sprechen lassen. Eine niederschwellige Möglichkeit ist, wie gesagt, dass man den Patient:innen einen Flyer in die Hand gibt, wenn man sich selbst nicht intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte. Dann hat er bzw. sie auch mehr Zeit, sich zu informieren oder auch nicht. Sehr oft empfehle ich, im Patientengespräch eine offene Frage zu stellen, z.B.: „Patienten mit der Krankheit XY haben auch sexuelle Probleme. Ist das ein Thema für Sie?“ Das ist eine neutrale und offene Frage, die man als Patient:in jederzeit beantworten kann, aber nicht muss.

Wie sieht es beim Themenkreis der Vulvaerkrankungen aus?

M. Bayerle-Eder: Lichen sclerosus, der mit Vulvodynie einhergeht, und das Pelvic-Pain-Syndrom sind hier besonders zu erwähnen. Schmerzen entstehen, die nicht nur auf der Haut stattfinden, sondern auch tiefer liegen. Auch Vulvakarzinome sind hier zu nennen. Übrigens ein besonders spannendes Thema, denn Karzinome sind an und für sich für die Betroffenen wie eine Todesdrohung, die wie ein Damoklesschwert über ihnen hängt. Am Anfang ist das natürlich wegen des Themas an sich nicht einfach, aber im Laufe der Behandlung ist es wichtig, auch einmal zu sagen: Wir reden hier über etwas, das zeigt, dass das Leben weitergeht. Denn Krebspatient:innen denken viel an den Tod und wenn es sich dann um Sexualität dreht, ist plötzlich das Leben automatisch wieder da. Das heißt, das Thema Sex ist auch ein guter Aufhänger, um die Patient:innen zu motivieren, dass sie über die Therapie hinausdenken – also echte Survivorship-Medizin.

Wie schwierig ist das Thema Sexualität bei Patient:innen, die unter sexuell übertragbaren Erkrankungen leiden?

M. Bayerle-Eder: Hier gibt es unterschiedliche Zugänge. Einerseits werden durch die Krankheit, je nachdem wo sie lokalisiert ist, Beschwerden verursacht: Schmerzen, Ausfluss, Sekrete und Knoten. Dadurch zeigt sich natürlich lokal eine Veränderung der Sexualität, auch eine Beeinträchtigung.

Wenn wir uns z.B. HIV anschauen: Zum Glück ist das in der westlichen Welt eigentlich eine chronische Kondition geworden, die sehr gut therapierbar ist, bei der die Lebenserwartung annähernd gleich ist wie bei HIV-negativen Menschen. Auch hier gibt es interessanterweise Geschlechtsunterschiede, ähnlich wie bei anderen chronischen Erkrankungen. Wenn Patientinnen jahrelang unter HIV-Therapie sind, stehen bei vielen Frauen der mentale Prozess und eine damit ggf. verbundene Depression im Vordergrund, welche die Sexualität negativ beeinflussen kann. Also weder ist es die Erkrankung noch sind es die Medikamente – es ist wieder ein mentales Thema.

Bei Männern ist es eher so, dass körperliche Probleme die Sexualität beeinflussen. Im Mai dieses Jahres ist bspw. eine Studie erschienen, die zeigt, dass Patienten mit langer ART-Therapie eher dazu neigen, Herzinfarkt und Diabetes zu bekommen, und zwar ca. 10 Jahre früher als Gleichaltrige.6,7 Daher ist es wichtig, dass man Betroffene, die eine HIV-Therapie machen, auch früher screent. Wir wissen noch nicht, wann das Screening ganz genau am sinnvollsten ist, aber diese Patient:innen sollten grundsätzlich früher auf kardiovaskuläre Krankheiten und Stoffwechselerkrankungen gescreent werden, als es momentan üblich wäre.

Das ist mein eigentlicher Ansatz in der Sexualmedizin, für den ich meine Kollegen disziplinübergreifend sensibilisieren möchte: Wenn es um Sexualität und sexuale Dysbalancen geht, hört man Dinge, die man normalerweise vielleicht gar nicht erfährt und die ein bisschen außerhalb des eigenen Tellerrandes liegen.

Dann sage ich z.B. zu den männlichen Patienten: „Machen wir eine HBA1c-Bestimmung oder ein Belastungs-EKG. Denn es kann sein, dass ein Faktor, der zu einem erhöhten Risiko für einen Herzinfarkt bzw. eine kardiovaskuläre Erkrankung führt, auch zu Sexualfunktionsstörungen führen würde, auch zur erektilen Dysfunktion führt, z.B. bei Diabetes mellitus. Da ist dann wieder die körperliche Seite und wir sind wieder bei den Männern. Es schließt sich der Reigen.

Wichtig ist auch, dass man als Mediziner:in die Sexualität als Mittel zur Compliance einsetzen kann, damit die Patient:innen ihre Therapie ein- und durchhalten, damit sie ihren Lifestyle positiv verändern. Zu vielen der klassischen Lifestylethemen gibt es große Studien, die zeigen, dass sich auch die Sexualität verbessert.

Wie sieht es bei Patient:innen unterschiedlichen Alters aus, gibt es da Unterschiede?

M. Bayerle-Eder: Ähnlich wie beim Sport ist es auch beim Sex. Je mehr Sexualität man lebt, umso mehr bekommt man Lust darauf. Je mehr Sport man macht, desto eher macht man auch noch mehr Sport. Denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn man kleine Gewohnheiten ändert, dann wird das in den Alltag integriert. Das müssen nicht immer große Veränderungen sein. Daher empfehle ich auch, sich unabhängig vom Alter an die eigene Sexualität aktiv(er) heranzuwagen, weil es gesunde Effekte hat. Es macht keinen Sinn, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu warten, weil man mit der eigenen Erscheinung (z.B. der Haut) nicht zu 100% zufrieden ist, sondern es gilt, Sexualität als ein Fest zu begreifen und zu leben.

Wenn Frauen jung sind, haben sie z.B. auch oft ein sehr hohes spontanes Desire. Durch den Abfall des Östrogens in den Wechseljahren verändert sich das natürlich. Die häufigste Sexualfunktionsstörung bei postmenopausalen Frauen ist die HSDD, die „hypoactive sexual desire disorder“.

Die kann man auch umschiffen, indem „man es einfach tut“. Beim Tun entsteht wiederum Lust. Wenn man dann wartet und wartet,kommt nicht von allein der Wunsch danach. Dann verliert sich auch die Gefäßfunktion, ebenso ist es mit der „zu trainierenden Muskulatur“. Wenn man sie nicht trainiert, dann wird man sie verlieren, genauso wie beim Sport. Unlängst habe ich mich mit Pflegekräften ausgetauscht – ich bin immer begeistert, was ich von ihnen lernen kann im Umgang mit Betroffenen.

Sexualität in der Pflege ist ein wichtiger Faktor! Denn Menschen, die sexuell aktiv sind, sind viel disziplinierter und lassen sich nicht gehen, werden später pflegebedürftig und „bewahren ihre Form“. Sie haben mehr Selbstdisziplin. Nach dem Motto: Ich kümmere mich um mich selbst und ich will auch für andere attraktiv sein. Das finde ich persönlich spannend, weil ich das in dieser Intensität so nicht vermutet hätte.

Veranstaltungstipp:

Sexualmedizin interdisziplinär, 10. Kongress der ÖGFSSG, 15.–16. November 2024, Klinik Floridsdorf, Veranstaltungszentrum

ESSM CONGRESS 2025, 20.–22. Februar 2025, Wien

Literatur:

1 Li EPH et al.: Skin lightening and beauty in four Asian cultures. Publication date2008/1/1 2 Clatici VG et al.: Perceived age and life style. The specific contributions of seven factors involved in health and beauty. Maedica (Bucur) 2017; 12(3): 191-20 3 Muin DA et al.: Effect of sexual diary keeping and self-evaluation on female sexual function and depression: A pilot study. Eur J Contracept Reprod Health Care 2016; 21(2): 141-9 4 Schernthaner-Reiter MH et al.: Influence of genotype and hyperandrogenism on sexual function in women with congenital adrenal hyperplasia. J Sex Med 2019; 16(10): 1529-40 5 Suschinsky KD et al.: Sex differences in patterns of genital sexual arousal: measurement artifacts or true phenomena? Arch Sex Behav 2009; 38(4): 559-73 6 Hamid S et al.: Point prevalence of metabolic syndrome in HIV positive patients. J Family Med Prim Care 2024; 13(4): 1328-32 7 Suleman M et al.: Cardiovascular challenges in the era of antiretroviral therapy for AIDS/ HIV: A comprehensive review of research advancements, pathophysiological insights, and future directions. Curr Probl Cardiol 2024; 49(3): 102353

Das könnte Sie auch interessieren:

Hyperandrogenämie und „frozen ovary“

Das vermehrte Auftreten der männlichen Hormone im weiblichen Körper mit nachhaltigen klinischen Auswirkungen beginnt meist in der Pubertät, kann sich manchmal über die gesamte ...

Innovation von heute für die Medizin von morgen

Medizinischer Fortschritt rettet Leben, erhöht die Lebensqualität und verringert Leiden. Um Innovation in der Medizin weiter voranzutreiben, kooperiert die Med Uni Graz eng mit externen ...

Mitgefühlsbasierte Medizin

Das Thema Mitgefühl hat in den letzten Jahren zunehmend mehr Aufmerksamkeit im Bereich der Psychotherapie, aber auch der somatischen Medizin erhalten. Dies bezieht sich sowohl auf die ...