Start in die Pollensaison 2025

Autoren:

Dr. Markus Berger1–3

Lukas Dirr, MSc4

1 HNO-Abteilung, Klinik Landstraße

Wiener Gesundheitsverbund

2 Allergiezentrum Wien West

3 Österreichischer Polleninformationsdienst

4 Institut für Botanik, Universität Innsbruck

E-Mail: markus.berger@pollenresearch.com

In den meisten Landesteilen dauert die Hauptbelastungsphase der Frühblüher bis Ende März bzw. Anfang April. Dieser Zeitraum überschneidet sich meist mit der ersten Blüte der Birke und der Gemeinen Esche. Unterstützung für Allergiker:innen bietet die wissenschaftlich fundierte Pollenvorhersage durch Expert:innen, die auch steigende Temperaturen und Luftverschmutzung miteinbezieht.

Keypoints

-

Bei entsprechender Witterung ist im März mit einem raschen Anstieg der Pollenkonzentrationen und der Belastung durch Hasel und Erle zu rechnen.

-

Allergiker:innen sollten dann Auwälder bzw. Standorte in Gewässernähe sowie Ränder und Unterwuchs von Laubwäldern meiden.

-

Mitte März beginnt die intensive Belastung durch Eschenblüten, gefolgt von Birkenpollen im April.

-

Die Vorhersagemodelle des Österreichischen Polleninformationsdienstes liefern Daten zur Blühbereitschaft.

Erste Eindrücke

Eigentlich beginnt die Pollensaison in manchen Regionen Österreichs schon um die Weihnachtszeit. Dann nämlich sind die Purpurerlen (Alnus x spaethii), die gerne als Park- und Alleebäume gepflanzt werden, zur Blüte bereit. Diese Bäume sind Hybride, also Kreuzungen aus zwei Erlenarten, der Japanischen Erle (Alnus japonica) und der Kaukasischen Erle (Alnus subcordata), die im Gegensatz zu vielen anderen Vertretern der Gattung Alnus bereits Ende Dezember zu blühen beginnt.1–4 Da die Purpurerle aber im Vergleich zu den hier heimischen Arten wie Grauerle (Alnus incana), Schwarzerle (Alnus glutinosa) oder Grünerle (Alnus viridis) wenig verbreitet ist, muss in der Regel nur in der unmittelbaren Umgebung größerer Bestände mit Pollenkonzentrationen in der Luft gerechnet werden, die zu allergischen Belastungen führen können.

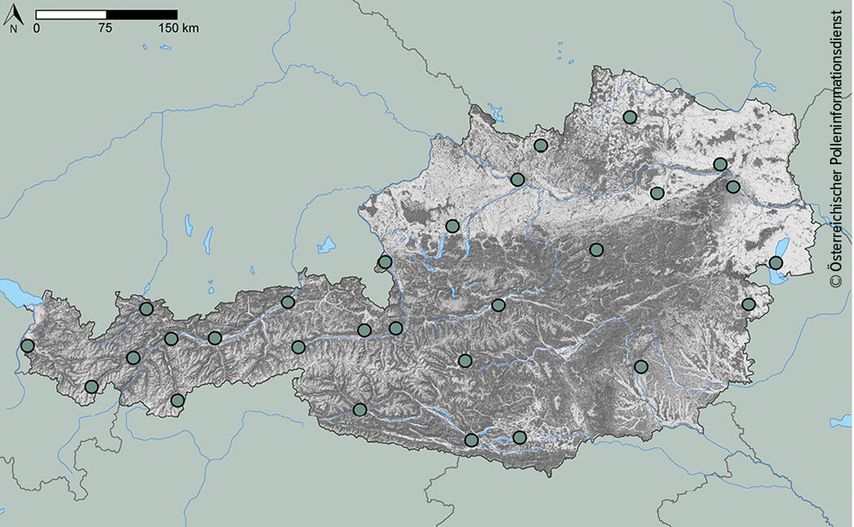

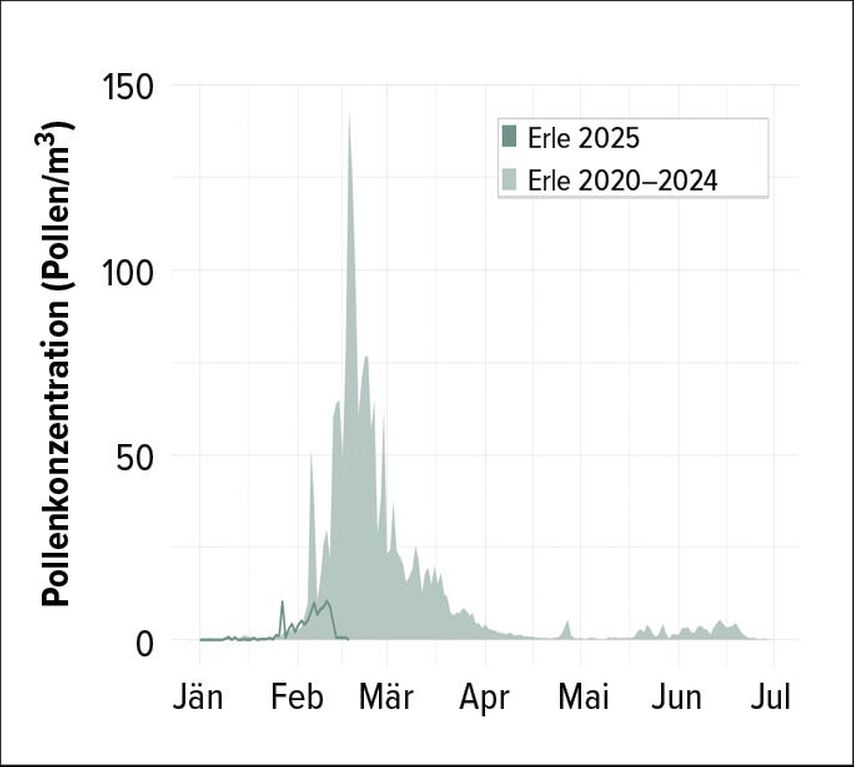

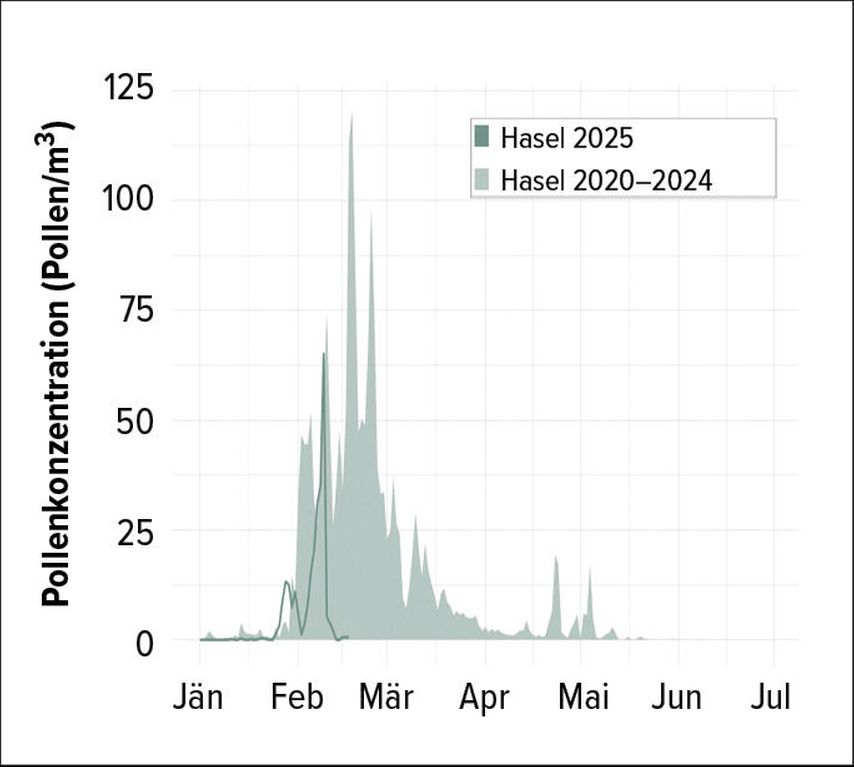

Nach der Blüte der Purpurerle konnten sich Hasel- und Erlenpollenallergiker:innen über eine kurze Erleichterung freuen, die in den meisten Landesteilen bis in die zweite Jännerhälfte anhielt. Danach wurden an den Messstellen in Österreich (Abb. 1) erste Konzentrationen von Erlen- (Abb.2) und Haselpollen (Abb. 3) registriert, die bereits zu geringen allergischen Belastungen führen konnten. WieAbbildung 2 und 3 zeigen, wurden diese Pollenkonzentrationen nur geringfügig früher als im 5-jährigen Mittel erreicht. Zu beachten ist auch, dass die hier gezeigten Diagramme einen Mittelwert aller in Österreich aktiven Pollenfallen darstellen. Es ist daher durchaus möglich, dass an einzelnen Standorten nur eine der beiden Pollenarten in relevanten Konzentrationen gemessen wurde. Deutlich erkennbar sind auch die Auswirkungen der eher unbeständigen Witterung Anfang Februar, die den Pollenflug nicht richtig in Schwung kommen ließ. Sowohl bei Erle (Abb. 2) als auch bei Hasel (Abb. 3) blieben die Konzentrationen in der ersten Februarwoche leicht unter dem langjährigen Mittel. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation im Laufe der Saison entwickelt. Aufgrund phänologischer Beobachtungen der Kätzchen beider Arten und historischer Daten ist davon auszugehen, dass bei entsprechender Witterung in den kommenden Wochen mit einem raschen Anstieg der Pollenkonzentrationen und den damit verbundenen Belastungen zu rechnen ist.

Aufgrund der großen Ähnlichkeit der Hauptallergene von Hasel (Cor a1) und Erle (Aln g1) kann es bei vielen Allergiker:innen, die für eines der beiden Proteine sensibilisiert sind, durch eine Kreuzreaktion auch beim Kontakt mit dem anderen zu Allergiesymptomen kommen.5,6 Wer also gegen eines der beiden Proteine allergisch ist, sollte vorsichtshalber auch das andere meiden. Zu meiden sind wegen der heimischen Erlenarten meist Auwälder oder andere Standorte in Gewässernähe7,8 und wegen Haseln Ränder sowie Unterwuchs von Laubwäldern.9

In den meisten Landesteilen endet die Hauptbelastungsphase der Frühblüher zwischen Ende März und Anfang April. Danach können jedoch beide Pollenarten noch einmal im Pollenspektrum auftauchen und erneut zu allergischen Belastungen führen. Zum einen die Grünerle, die in ihrem alpinen Verbreitungsgebiet meist zwischen Ende Mai und Ende Juni Pollen freisetzt (Abb. 2),10 zum anderen die Korkenzieherhasel (Corylus avellana „Contorta“), die als Zierpflanze in manchen Gärten zwischen Ende April und Anfang Mai blüht (Abb.3).

Vorschau auf die kommenden Monate

Wie bereits beschrieben, ist in den nächsten Wochen mit dem Erreichen der Belastungsspitze der diesjährigen Hasel- und Erlensaison zu rechnen. Bei einem dem langjährigen Mittel entsprechenden Blüteverlauf ist je nach Bundesland und Seehöhe mit einem Ende der Hauptbelastungsperiode zwischen Ende März und Anfang April zu rechnen. Damit überschneidet sich die Blüte dieser beiden Gattungen mit der eines weiteren Vertreters der Birkengewächse (Betulaceae), nämlich der namensgebenden Birke (Betula spp.), und mit der Blüte der Gemeinen Esche (Fraxinus excelsior), die zu den Ölbaumgewächsen (Oleaceae) gehört.

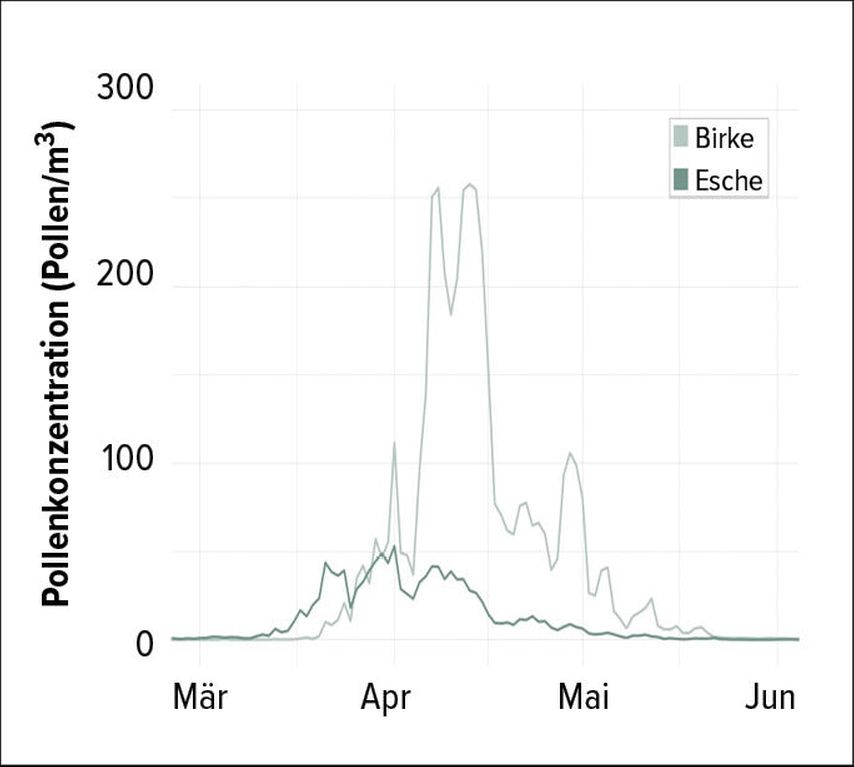

Wie Abbildung 4 zeigt, beginnt die Eschenblüte in Österreich etwas früher als die Birkenblüte und verursacht im 5-jährigen Mittel meist zwischen Mitte März und Mitte April die intensivste Belastung. Das Hauptallergen (Fra e1) ist als relevant einzustufen, eine Sensibilisierung bleibt aber oft unerkannt, da während der Eschenblüte auch viele andere Pollenarten in der Umgebungsluft fliegen.11

Dazu gehören z.B. Birkenpollen, deren Belastungsgipfel in Österreich meist in der ersten Aprilhälfte auftritt. Das Hauptallergen (Bet v1) ist als hoch allergen einzustufen und sorgt bei sehr vielen Allergiker:innen für intensive Belastungen. Vor allem durch die Kreuzreaktivität mit Hasel-, Erlen- und Hainbuchenpollen, aber auch mit Nahrungsmitteln wie Äpfeln, Steinobst, Nüssen oder Karotten leiden sehr viele Menschen während der Birkenpollensaison unter Allergiesymptomen.6,12

Für genauere Aussagen über den Beginn der Birkenpollensaison ist es derzeit noch zu früh. Die Vorhersagemodelle des Vereins Österreichischer Polleninformationsdienst liefern ab März erste Daten zur Blühbereitschaft. Diese weisen aber gerade zu Beginn noch eine große Schwankungsbreite auf und werden erst mit dem Näherrücken des Blühbeginns genauer.

Die Kunst der Pollenvorhersage

Pollen- und Symptomvorhersagen sind medizinisch relevante Daten und sollten daher immer wissenschaftlich fundiert und kostenlos durch geprüfte Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Neben der landesweiten Abdeckung durch Pollenfallen ist vor allem die interdisziplinäre Zusammenarbeit medizinischer und biologischer Expert:innen absolut notwendig, um eine bestmögliche Prävention für Pollenallergiker:innen gewährleisten zu können.

Nach aktuellen Studien werden nun auch steigende Temperaturen und Luftverschmutzung in die Vorhersagen miteinbezogen.13,14 Da Frühblüher hohe Temperaturen für die Blüte benötigen, ist der Effekt der globalen Erwärmung im Frühjahr deutlich sichtbar. Der Blühbeginn ist in manchen Jahren mittlerweile 2–3 Wochen früher im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten.15,16Diverse Luftverschmutzungs-Parameter können zudem Pollenproduktion und Allergenität beeinflussen. Erhöhte CO2-Konzentrationen können die Pollenproduktion steigern.17 Einzelne Ozon-Moleküle können auf der Oberfläche von Pollenkörnern haften bleiben und auch Allergene alterieren. Daraus kann eine erhöhte Allergenität resultieren.18

Zunehmende Wetterextreme und Luftverschmutzung machen akkurate Pollenvorhersagen deutlich komplexer. Somit sind aktuelle und regelmäßig angepasste Vorhersagen von etablierten Organisationen, wie dem Österreichischen Polleninformationsdienst, essenziell für eine adäquate Allergenprävention.

Literatur:

1 Gassner M et al.: N Engl J Med 2013; 368(4): 393-4 2 Gassner M et al.: Clin Transl Allergy 2014; 4: P36 3 Gehrig R et al.: Aerobiologia (Bologna) 2015; 31: 239-47 4 Bastl K et al.: Aerobiologia (Bologna) 2015; 31: 515-24 5 Darnhofer B et al.: Allergy 2021; 76(6): 1743-53 6 Kleine-Tebbe J et al.: Allergy 2020; 75(6): 1327-36 7 Durrant T et al.: https://forest.jrc.ec.europa.eu/media/atlas/Alnus_glutinosa.pdf ; zuletzt aufgerufen am 20.2.20258 Durrant T et al.: https://ies-ows.jrc.ec.europa.eu/efdac/download/Atlas/pdf/Alnus_incana.pdf ; zuletzt aufgerufen am 20.2.20259 Enescu CMet al.: https://forest.jrc.ec.europa.eu/media/atlas/Corylus_avellana.pdf ; zuletzt aufgerufen am 20.2.202510 Mauri A, Caudullo G: https://forest.jrc.ec.europa.eu/media/atlas/Alnus_viridis.pdf ; zuletzt aufgerufen am 20.2.2025 11 Hemmer W et al.: Allergy 2000; 55(10): 923-30 12 Raith M, Swoboda I: Front Allergy 2023; 4: 1181675 13 Berger M et al.: Environ Pollut 2020; 263(Pt A): 114526 14 D’Amato G, D’Amato M: Curr Opin Pediatr 2023; 35(3): 356-61 15 Kolek F et al.: Int J Environ Res Public Health 2021; 18(19): 10325 16 Menzel A et al.: Glob Chang Biol 2020; 26(4): 2599-612 17 Wayne P et al.: Ann Allergy Asthma Immunol 2002; 88(3): 279-82 18 Zhu C et al.: Environ Pollut 2018; 242(Pt A): 880-6

Das könnte Sie auch interessieren:

Telemonitoring bei CPAP-Patienten:Begleitung von Anfang an

Inder Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen bietet Telemonitoring (TM) die Möglichkeit, Probleme insbesondere in der Gewöhnungsphase, aber auch später auftretende Therapieprobleme ...

Pathobiologie und Genetik der pulmonalen Hypertonie

Für die 7. Weltkonferenz für pulmonale Hypertonie (World Symposium on Pulmonary Hypertension; WSPH) 2024 beschäftigten sich zwei Task-Forces aus 17 internationalen Experten allein mit ...