Die „alten“ und die „neuen“ Antibiotika

Autorin:

Ap. Prof. PD Dr. Selma Tobudic

Klinische Abteilung für Infektionen und Tropenmedizin Universitätsklinik für Innere Medizin I

Medizinische Universität Wien

E-Mail: selma.tobudic@meduniwien.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Antibiotika spielen eine zentrale Rolle in der modernen Medizin und sind essenziell für die Behandlung bakterieller Infektionen. Dieser Bericht bietet einen Überblick über die verschiedenen Antibiotikaklassen und ihre Einsatzgebiete sowie über aktuelle Therapieoptionen bei problematischen Erregern und kommende Wirkstoffkombinationen.

Entwicklung der Antibiotika

Die Entdeckung des Penicillins im Jahr 1928 durch Alexander Fleming markierte einen Meilenstein in der Geschichte der Antibiotikatherapie. In den darauf folgenden Jahrzehnten wurden zahlreiche Antibiotikaklassen entwickelt, darunter Betalaktame, Tetracycline, Makrolide, Fluorchinolone, Aminoglykoside, Lincosamide, Glykopeptide und Oxazolidinone. Das wachsende Verständnis der Mechanismen bakterieller Resistenzen hat wesentlich zur Entwicklung gezielterer und wirksamerer Therapieansätze beigetragen.

Betalaktam-Antibiotika umfassen die Gruppen der Penicilline, Cephalosporine, Carbapeneme und Monobactame.

Penicillin und Penicillinderivate

Penicilline sind essenziell in der Behandlung von Streptokokken-Infektionen und spielen insbesondere bei der Therapie von Streptococcus pneumoniae eine zentrale Rolle, vor allem in Ländern mit niedrigen Resistenzraten wie Österreich. Bei Patienten, die eine Streptococcus-pneumoniae-Infektion im Ausland erworben haben, ist jedoch die Resistenzlage im Herkunftsland entscheidend für die Auswahl der Therapie.

Bis in die 1950er-Jahre war Penicillin auch gegen Staphylokokken-Infektionen wirksam. Die zunehmende Verbreitung der Betalaktamase-bildenden Staphylokokken-Stämme führte jedoch zu einem Wirkverlust von Penicillin gegen diese Erreger. Als Reaktion darauf wurde Flucloxacillin, ein Betalaktamase-stabiles Isoxazolyl-Penicillin, entwickelt. Flucloxacillin wird heute als Standardtherapie zur Behandlung von Haut- und Weichteilinfektionen sowie Osteomyelitis bei Staphylokokken-Infektionen eingesetzt.

Die Entwicklung von Aminopenicillinen wie Amoxicillin und Ampicillin erweiterte das antibakterielle Wirkspektrum von Penicillinen erheblich. Diese Substanzen sind gegen viele grampositive und gramnegative Erreger wirksam. Amoxicillin wird aufgrund seiner ausgezeichneten oralen Bioverfügbarkeit häufig bei ambulant erworbenen Atemwegs- und Harnwegsinfektionen eingesetzt. Ampicillin hingegen wird überwiegend intravenös verabreicht und ist die bevorzugte Therapie bei schweren Infektionen durch Enterococcus faecalis.

Ein großer Fortschritt war die Einführung von Betalaktamase-Inhibitoren, die Betalaktamasen blockieren und den Betalaktam-Ring schützen. Clavulansäure, Sulbactam und Tazobactam gehören zu den klassischen Inhibitoren, die mit Amoxicillin, Ampicillin oder Piperacillin kombiniert werden.

Neuere Inhibitoren wie Avibactam, Relebactam und Vaborbactam erweitern das Spektrum auf Carbapenemasen (z.B. Ceftazidim/Avibactam, Imipenem/Relebactam, Meropenem/Vaborbactam). Besonders wichtig ist Durlobactam, das in Kombination mit Sulbactam gezielt gegen multiresistente Acinetobacter-baumannii-Infektionen wirkt. Diese Antibiotika sind ausschließlich als Reserveantibiotika für die Behandlung von Infektionen durch multiresistente gramnegative Keime vorgesehen.

Cephalosporine

Cephalosporine haben sich über fünf Generationen hinweg entwickelt und bieten ein breites Spektrum gegen grampositive und gramnegative Erreger. Ihre Einsatzgebiete variieren je nach Generation:

1. Generation: wirksam gegen grampositive Erreger wie Staphylococcus aureus (ohne MRSA) und Streptococcus spp. Typische Anwendungen sind die perioperative Prophylaxe sowie unkomplizierte Haut- und Weichteilinfektionen. Vertreter: Cefazolin (parenteral), Cefalexin (oral).

2. Generation: erweiterte Wirksamkeit gegen gramnegative Erreger. Indikationen umfassen Atemwegsinfektionen, unkomplizierte Harnwegsinfektionen und perioperative Prophylaxe. Beispiele: Cefuroxim (parenteral/oral), Cefaclor (oral).

3. Generation: stark erweitert gegen gramnegative Erreger, geeignet für schwerere Infektionen. Ceftriaxon und Cefotaxim sind Standardtherapien bei komplizierten Atemwegsinfektionen, bakterieller Meningitis und komplizierten Harnwegsinfektionen. Ceftazidim zeigt zudem Wirksamkeit gegen Pseudomonas aeruginosa.

4. Generation: Wirkt sowohl gegen grampositive als auch multiresistente gramnegative Erreger. Cefepim wird häufig bei schweren nosokomialen Infektionen wie Pneumonien und febriler Neutropenie eingesetzt.

5. Generation: Mit Ceftarolin und Ceftobiprol wurde das Spektrum der Wirksamkeit gegen Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) erweitert.

Carbapeneme

Carbapeneme zählen zu den wirksamsten Antibiotika gegen multiresistente gramnegative Erreger und werden bei lebensbedrohlichen Infektionen eingesetzt. Sie sind besonders wichtig bei schweren nosokomialen Infektionen wie komplizierten intraabdominellen Infektionen, Pneumonien, Harnwegsinfektionen und Sepsis.

-

Meropenem ist ein Standard in der Intensivmedizin und zeigt breite Wirksamkeit gegen viele multiresistente Erreger, einschließlich Pseudomonas aeruginosa.

-

Ertapenem hat ein etwas eingeschränkteres Spektrum (wirkt nicht gegen Pseudomonas aeruginosa), wird jedoch aufgrund seiner langen Halbwertszeit geschätzt, insbesondere in der ambulanten parenteralen Therapie (Gabeeinmal täglich).

Ein wachsendes Problem ist die Entwicklung von Resistenzen durch Carbapenemasen, Enzyme, die den Betalaktam-Ring in Antibiotika hydrolysieren und sie somit unwirksam machen. Enzyme wie die Klebsiella-pneumoniae-Carbapenemase (KPC), Metallobetalaktamasen (z.B. NDM-1) und OXA-Typ-Carbapenemasen führen weltweit zu einer alarmierenden Resistenzsituation, da sie gezielt die Wirksamkeit dieser lebensrettenden Medikamente untergraben. Diese Resistenzen gefährden nicht nur die Behandlung schwerer Infektionen, sondern erfordern auch eine globale Anpassung therapeutischer Strategien. Als Antwort auf diese Bedrohung konzentrieren sich Forschung und Entwicklung zunehmend auf die Schaffung neuer Antibiotika, die speziell gegen multiresistente gramnegative Bakterien und insbesondere gegen Carbapenem-resistente Pathogene wirken können.

Neue Antibiotika gegen multiresistente gramnegative Erreger

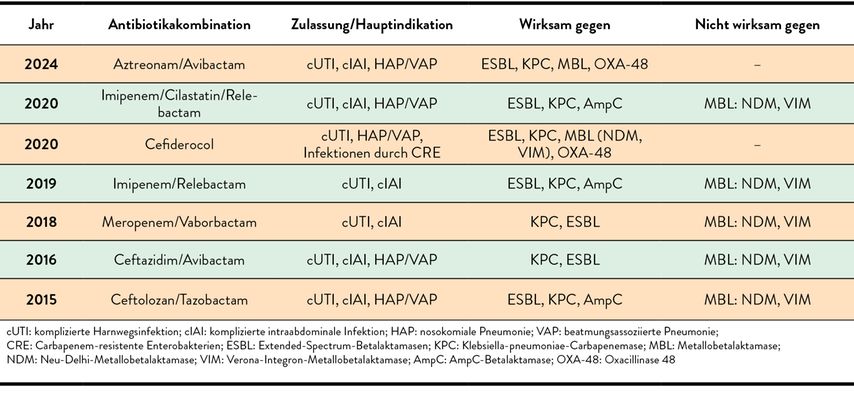

In den letzten Jahren wurden mehrere neue Antibiotika zugelassen, um der zunehmenden Resistenzproblematik in Bezug auf gramnegative Erreger entgegenzuwirken. Diese Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen sind speziell darauf ausgelegt, multiresistente Erreger zu bekämpfen und neue Therapieoptionen zu schaffen. Die wichtigsten Antibiotika, einschließlich ihres Zulassungsjahres, ihrer Hauptindikation und der gezielten Resistenzmechanismen, sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

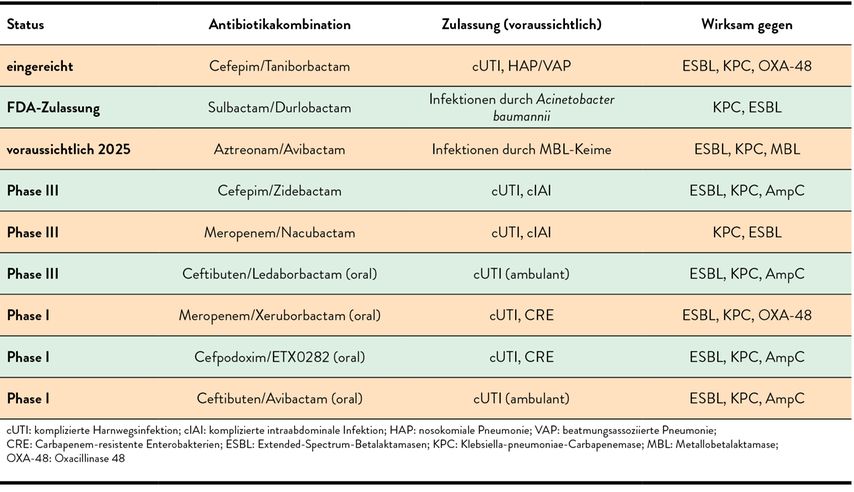

Darüber hinaus befinden sich zahlreiche Antibiotika in der Entwicklung, die zukünftig eine Schlüsselrolle im Kampf gegen multiresistente gramnegative Bakterien spielen könnten. Diese Substanzen sind darauf ausgerichtet, bestehende Resistenzen zu überwinden und spezifische Wirkmechanismen gezielt anzugehen (Tab. 2).

Tab. 2: Pipeline neuer Antibiotikakombinationen zur Behandlung multiresistenter gramnegativer Erreger

Antibiotika gegen multiresistente grampositive Erreger

Bedeutende Fortschritte wurden auch bei Antibiotika gegen multiresistente grampositive Erreger erzielt. Zu den wichtigsten Wirkstoffgruppen neben den schon erwähnten Cephalosporinen der 5. Generation (wirksam gegen MRSA) gehören:

-

Oxazolidinone wie Linezolid und Tedizolid als Vertreter. Beide Substanzen sind wirksam gegen Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) und Vancomycin-resistente Enterokokken sowie Enterococcus faecium.

-

Glykopeptide wie Vancomycin, Teicoplanin, Dalbavancin und Oritavancin als Vertreter. Die letzten zwei zeichnen sich durch eine deutlich verlängerte Halbwertszeit aus, was insbesondere bei ambulanten Therapien vorteilhaft ist. Wirksamkeit zeigen alle gegen MRSA und E. faecium.

-

Daptomycin ist ein zyklisches Lipopeptid, das besonders wirksam gegen MRSA, Vancomycin-resistente Enterokokken und E. faecium ist. Es wird vor allem bei Endokarditis, Bakteriämie und Protheseninfektionen mit Biofilmbeteiligung eingesetzt. Wichtig ist, dass es nicht für Lungeninfektionen geeignet ist, da es durch den Surfactant der Lunge inaktiviert wird.

Weitere Antibiotikagruppen

Fluorchinolone wie Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin und Delafloxacin zeichnen sich durch gute orale Bioverfügbarkeit und breite Einsatzmöglichkeiten aus, insbesondere bei Atemwegs-, Harnwegs- und intraabdominellen oder Fremdkörper-assoziierten Infektionen. Trotz ihrer Vielseitigkeit erfordert der Einsatz von Chinolonen eine sorgfältige Abwägung aufgrund von Nebenwirkungen wie Sehnenrupturen, QT-Verlängerungen und Neurotoxizität. Makrolide wie Azithromycin und Clarithromycin sind essenziell bei der Behandlung von Atemwegsinfektionen oder sexuell übertragbaren Krankheiten.

Zusammenfassung

Ein verantwortungsvoller Einsatz von Antibiotika ist entscheidend, um ihre Wirksamkeit langfristig zu sichern. Eine gründliche Diagnostik, gezielte Therapien und konsequente Hygienemaßnahmen bleiben essenziell. Gleichzeitig sind Investitionen in die Entwicklung neuer Wirkstoffe erforderlich, um Resistenzen entgegenzuwirken.

Literatur:

bei der Autorin

Das könnte Sie auch interessieren:

ALLGEMEINE+ auf universimed.com

Ab sofort finden Sie alle Inhalte von ALLGEMEINE+ auf unserem Portal universimed.com! Sie müssen nichts weiter tun - die Log-in-Daten bleiben dieselben.

Gendergesundheitsbericht 2024

Im österreichischen Gesundheitssystem ist sexuelle Gesundheit nicht verankert, das Thema wird vorwiegend aus der Risikoperspektive betrachtet. Der Gendergesundheitsbericht 2024 ...

Dislozierte Abgabestellen von Apotheken

In der Ausgabe 06/2023 wurde über eine geplante Änderung des Apothekengesetzes berichtet, mit welcher dislozierte Abgabestellen von Apotheken eingeführt werden sollten. Nicht nur ist in ...