Acoramidis gut wirksam und verträglich bei ATTR-CM

Bericht: Mag. Nicole Bachler

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

In dieser Phase-III-Studie an Patienten mit Transthyretin-Amyloid-Kardiomyopathie (ATTR-CM) zeigte Acoramidis nicht nur ein besseres Outcome im Vergleich zu Placebo, sondern auch ein günstiges Sicherheitsprofil. Damit stellt Acoramidis eine interessante Behandlungsoption für diese Patienten dar.

Bei ATTR-CM kommt es zur Destabilisierung von Transthyretin(TTR)-Tetrameren, ihrer Auflösung in instabile Monomere und Ablagerung als Amyloidfibrillen im Myokard.1,2 Dies führt zur Entwicklung einer Herzinsuffizienz, wobei die Ejektionsfraktion meist erhalten bleibt (HFrEF).2 Daher stellt eine TTR-Stabilisierung eine wichtige Rationale für eine therapeutische Strategie dar, die Wirksamkeit in der Behandlung der ATTR-CM zeigte.3 In einer Phase-II-Studie konnte mit dem TTR-Stabilisator Acoramidis gezeigt werden, dass eine nahezu komplette (≥90%) Stabilisierung sowohl von Wild-Typ-TTR als auch TTR-Varianten erreicht werden kann.4 In der darauffolgenden Phase-III-Studie5 wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von Acoramidis bei diesen Patienten untersucht.

Studiendesign

Patienten mit ATTR-CM wurden in einem Verhältnis von 2:1 randomisiert und erhielten entweder Acoramidis (800mg 2x täglich) oder Placebo über einen Zeitraum von 30 Monaten.5

In der vierstufigen primären hierarchischen Analyse waren Mortalität jeglicher Ursache, kumulative Häufigkeit von kardiovaskulär bedingten Hospitalisierungen, Änderung des NT-proBNP-Spiegels ab Baseline und die Änderung der 6-Minuten-Gehstrecke eingeschlossen.5

Wichtige sekundäre Endpunkte waren Änderungen von der Baseline bis 30 Monate danach in den folgenden Messpunkten: 6-Minuten-Gehstrecke, KCCQ-OS-Score und TTR-Spiegel im Serum. Der finale sekundäre Endpunkt war die Mortalität jeder Ursache.5 Die Studie wurde von April 2019 bis Oktober 2020 durchgeführt und 632 Patienten wurden randomisiert (Verum n=421, Placebo n=211).5 Das durchschnittliche Alter lag bei 77 Jahren, mehr als 90% waren Männer, ebenfalls mehr als 90% hatten Wild-Typ-TTR (ATTRwt). Die meisten Patienten waren in NYHA-Klasse II (72%) oder III (17,2%).5

Ergebnisse

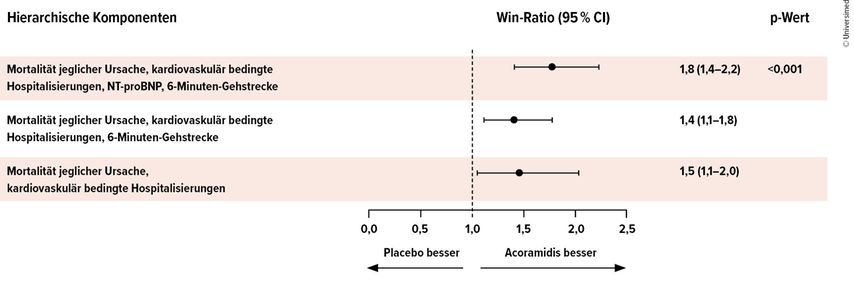

In der hierarchischen Wirksamkeitsanalyse, in der Mortalität jeglicher Ursache, kardiovaskulär bedingte Hospitalisierungen, Änderung der NT-proBNP-Spiegel und der 6-Minuten-Gehstrecke eingeschlossen waren, zeigte der Acoramidis-Arm ein besseres Outcome als der Placebo-Arm (p<0,001) mit einer Win-Ratio von 1,8 (Abb. 1).5

Die vordefinierte sekundäre Analyse zeigte Win-Ratios von 1,5 und 1,4 (Abb. 1).5 Das relative Risikoverhältnis für die Häufigkeit von kardiovaskulär bedingten Hospitalisierungen pro Jahr lag bei 0,496 zugunsten der Acoramidis-Gruppe versus die Placebo-Gruppe. Die Änderung des NT-proBNP-Spiegels nach 30 Monaten betrug 0,529, ebenfalls zugunsten von Acoramidis.5

Abb. 1: Primäre Wirksamkeitsanalyse und vordefinierte sekundäre Analyse von Acoramidis vs. Placebo bei 30 Monaten Follow-up (modifiziert nach Gillmore JD et al.: 2024)5

Hinsichtlich der sekundären Endpunkte – Änderung der 6-Minuten-Gehstrecke, der KCCQ-OS-Scores, der TTR-Serumspiegel und Mortalität jeglicher Ursache – fielen die Ergebnisse ebenfalls zugunsten von Acoramidis aus: Es zeigte sich eine geringere Abnahme der 6-Minuten-Gehstrecke über den Zeitraum von 30 Monaten, eine bessere Lebensqualität (gemäß KCCQ-OS-Score) und ein höherer TTR-Spiegel im Vergleich zu Placebo.5

Insgesamt war das Auftreten von unerwünschten Ereignissen in beiden Gruppen vergleichbar (98,1% Acoramidis-Gruppe vs. 97,6% Placebo-Gruppe). Schwere unerwünschte Ereignisse wurden bei 54,6% der Patienten mit Acoramidis berichtet vs. 64,9% unter Placebo.5

Fazit

In dieser Studie mit ATTR-CM-Patienten zeigten sich behandlungsbezogene Vorteile in Hinblick auf die primären Endpunkte Mortalität jeglicher Ursache, kardiovaskulär bedingte Hospitalisierungen, NT-proBNP-Spiegel und 6-Minuten-Gehstrecke. Weniger schwere unerwünschte Wirkungen wurden zudem unter Acoramidis beobachtet. Diese Ergebnisse zeigen, dass Acoramidis eine wirksame und gut verträgliche Behandlungsoption für Patienten mit ATTR-CM darstellt.5

Quelle:

Gillmore JD et al.: Efficacy and safety of acoramidis in transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med 2024; 390: 132-42

Literatur:

1 Rapezzi C et al.: Transthyretin-related amyloidoses and the heart: a clinical overview. Nat Rev Cardiol 2010; 7(7): 398-408 2 Ruberg FL, Berk JL: Transthyretin (TTR) cardiac amyloidosis. Circulation 2012; 126(10): 1286-300 3 Maurer MS et al.: Tafamidis treatment of pa- tients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med 2018; 379(11): 1007-16 4 Judge DP et al.: Transthyretin stabilization by AG10 in symptomatic transthyretin amyloid cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2019; 74(3): 285-95 5 Gillmore JD et al.: Efficacy and safety of acoramidis in transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med 2024; 390(2): 132-42

Das könnte Sie auch interessieren:

Mechanische Kreislaufunterstützung im Infarkt-bedingten kardiogenen Schock

Der Infarkt-bedingte kardiogene Schock (AMI-CS) ist trotz der enormen Fortschritte in der interventionellen Versorgung des akuten Myokardinfarktes in den vergangenen Jahrzehnten ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...