Die tiefe Beinvenenthrombose: Diagnostik und Therapie

Autor:

Dr. med. Matthias Knittel

Klinik für Angiologie

Kantonspital Aarau AG

E-Mail: matthias.knittel@ksa.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die tiefe Beinvenenthrombose ist ein weitverbreitetes Krankheitsbild, die Inzidenz wird mit 88 bis 112 Ereignissen pro 100 000 Personenjahren und somit mit circa 1 Ereignis pro 1000 Personen pro Jahr angegeben.1 Aufgrund der Möglichkeit von schwerwiegenden Komplikationen wie Lungenembolie, postthrombotischem Syndrom oder Ausbildung einer chronischen venösen Insuffizienz sind eine risikoadaptierte Thromboseprophylaxe und eine suffiziente Diagnostik bei Thromboseverdacht essenziell.

Keypoints

-

Jeder klinische Verdacht auf eine tiefe Venenthrombose soll zeitnah so weit abgeklärt werden, dass eine therapeutische Entscheidung getroffen werden kann.

-

Wichtigstes Verfahren zur Diagnostik ist der Kompressionsultraschall.

-

Die Therapie der tiefen Venenthrombose sollte bevorzugt mit DOAK erfolgen. Der Einsatz von DOAK ist auch bei Tumorpatienten möglich, sofern keine Kontraindikationen vorliegen.

-

Nach 3 bis 6 Monaten sollte eine Reevaluation bezüglich Fortführung der Antikoagulation und Kompressionstherapie erfolgen.

Per Definition ist eine akute tiefe Beinvenenthrombose eine partielle oder vollständige Verlegung der Leitvenen durch Thromben. Ohne Behandlung oder bei weiterhin bestehendem Einfluss von prokoagulatorischen Faktoren zeigt sich in vielen Fällen ein appositionelles Thrombuswachstum mit weiterer Ausdehnung nach proximal und/oder distal.

Die deutschen Leitlinien von 2023 fordern deshalb, dass «jeder klinische Verdacht auf eine Venenthrombose zeitnah so weit abgeklärt werden soll, dass eine therapeutische Entscheidung getroffen werden kann. Anamnese und körperliche Untersuchung allein sind hierzu nicht ausreichend.»2

Risikofaktoren für eine tiefe Beinvenenthrombose

Unterschiedliche Faktoren können das Entstehen einer tiefen Beinvenenthrombose begünstigen. Man kann hier unterscheiden zwischen Vorliegen einer patientenseitigen Disposition (z.B. aufgrund einer Thrombophilie) und expositionellen Risikofaktoren, welche von der Umwelt auf den Patienten einwirken.

Diese Faktoren sollten jeweils im Zusammenhang mit den einzelnen Komponenten der klassischen Virchow-Trias (Endothelschädigung, Stase und Hyperkoagulabilität) gesehen werden.

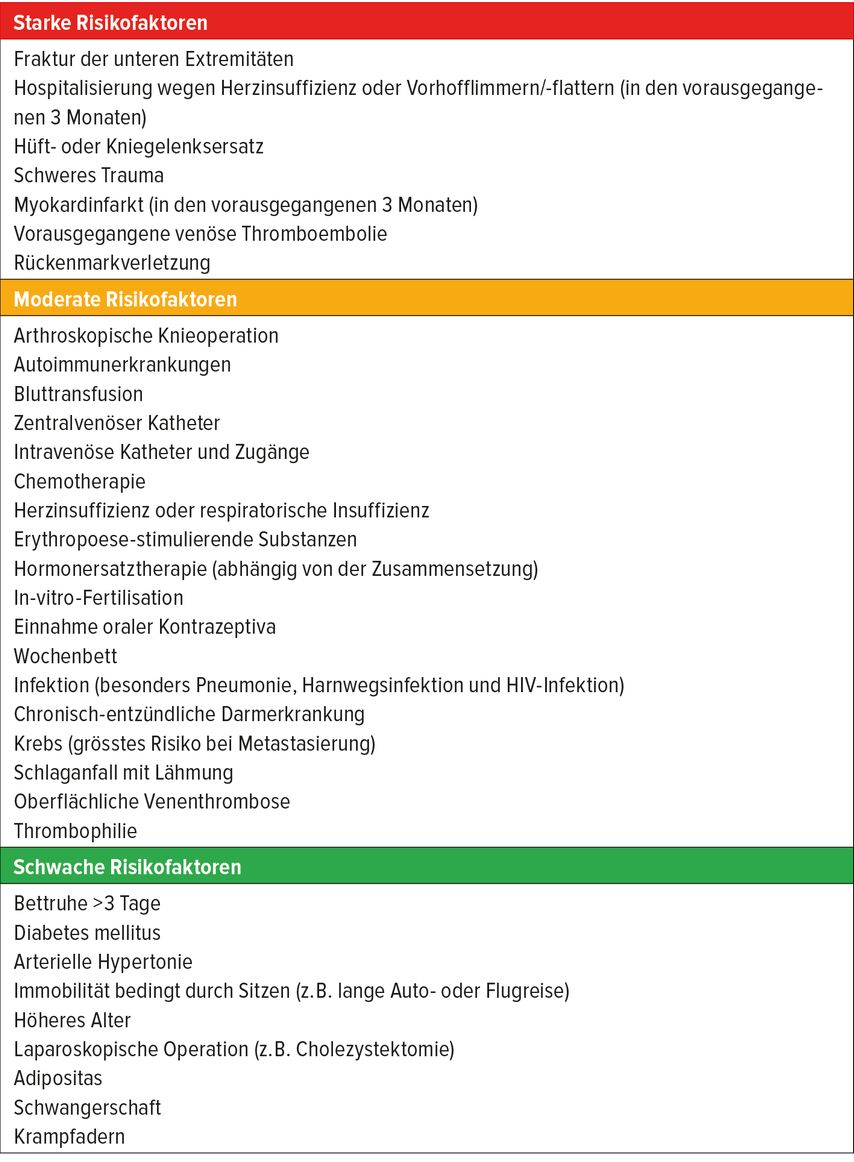

Unterscheiden muss man auch, ob ein vorübergehender oder persistierender Risikofaktor vorliegt. Eine Übersicht über verschiedene Risikofaktoren mit unterschiedlichem Schweregrad zeigt Tabelle 1.

Tab. 1: Risikofaktoren, die das Auftreten einer venösen Thromboembolie begünstigen (modifiziert nach Linnemann et al., 2023)2

Insbesondere das fortgeschrittene Lebensalter stellt per se ein erhöhtes Risiko dar. So konnte gezeigt werden, dass über 80-Jährige ein fast 8-fach höheres Risiko für das Erleiden einer venösen Thromboembolie haben als Personen im 5. Lebensjahrzehnt.3

Auch bei Tumorpatienten besteht im Vergleich zu Personen ohne Tumorerkrankung ein 7-fach höheres Risiko. Je nach Tumorart liegt bei diesen Patienten das Risiko für eine venöse Thromboembolie bei bis zu 30%.

Diagnostik der tiefen Beinvenenthrombose

Klinik

Bei klinischen Symptomen, die auf eine tiefe Beinvenenthrombose hinweisen, sollte primär die klinische Wahrscheinlichkeit anhand etablierter Scores, insbesondere des Wells-Scores4, abgeschätzt werden (Tab. 2). Ursprünglich hatte dieser Score eine 3-stufige Einteilung (niedriges, mittleres und hohes Risiko). Im klinischen Alltag hat sich jedoch die 2-stufige Einteilung mit hohem Risiko bei einem Score ≥2 Punkte und niedrigem Risiko ≤1 Punkt etabliert. Diese Einteilung findet auch in den aktuellen Leitlinien Verwendung.

Tab. 2: Wells-Score zur Bestimmung der klinischen Wahrscheinlichkeit einer tiefen Beinvenenthrombose (2-stufige Einteilung). Wahrscheinlichkeit für TVT: hoch ≥2, niedrig <2 Punkte (modifiziert nach Wells et al., 2003)4

Bildgebung

Bei hohem Risiko (Wells-Score ≥2 Punkte) sollte als nächster diagnostischer Schritt eine Ultraschalluntersuchung der tiefen Beinvenen erfolgen. Hier kann je nach Erfahrung des Untersuchers idealerweise eine duplexunterstützte vollständige Kompressionssonografie durchgeführt werden. Als Alternative ist jedoch auch eine proximale (auf die femoropoplitealen Venen begrenzte) oder 2-Punkt-«point of care»-Ultraschall-Untersuchung (POCUS) möglich; bei negativem Befund sollte hier jedoch eine Kontrolle nach 4 bis 7 Tagen erfolgen.

Im Rahmen der kompletten Kompressionssonografie wird die Kompressibilität der tiefen Ober- und Unterschenkelvenen sowie der Muskelvenen des Unterschenkels geprüft, des Weiteren erfolgt auch eine Ableitung des Flussprofils der Vena femoralis communis zum Ausschluss eines Abstromhindernisses im Bereich der Beckenvenenstrombahn. Je nach Klinik und Befund kann auch eine zusätzliche Untersuchung der Beckenvenen beziehungsweise auch der oberflächlichen Beinvenen erforderlich sein. Die komplette Kompressionssonografie weist eine hohe Spezifität von 97,3% und eine hohe Sensitivität von 94% auf, wie in einem systematischen Review gezeigt wurde.5

Die lediglich auf die proximalen Venenabschnitte begrenzte Kompressionssonografie kann auch von weniger erfahrenen Untersuchern durchgeführt werden und weist ebenfalls eine hohe Spezifität von 98,5% bei etwas niedrigerer Sensitivität von 90,1% auf.

Bei circa 5–10% der gesicherten tiefen Beinvenenthrombosen im symptomatischen Bein finden sich auch im anderen Bein thrombotische Veränderungen, sodass empfohlen wird, auch das asymptomatische Bein mitzuuntersuchen.

Die klassische Phlebografie hat bei der aktuellen Thrombosediagnostik keinen bedeutenden Stellenwert mehr. Sie ist nicht mehr überall verfügbar und vielen Untersuchern fehlt auch die diagnostische Erfahrung mit diesem Verfahren.

Einen Stellenwert hat sie jedoch noch im Rahmen der interventionellen Therapie bei akuter Beckenvenenthrombose.

Schnittbildverfahren (MR-Venografie oder CT-Venografie) können zur Bestimmung der Ausdehnung der Thrombose im Rahmen einer Beckenvenenthrombose zum Einsatz kommen.

Insbesondere die CT-Venografie kann auch kombiniert im Rahmen der Lungenembolieabklärung mit gleichzeitiger Untersuchung der proximalen Beinvenen und der Beckenvenen zum Einsatz kommen.

Stellenwert der D-Dimer-Bestimmung

Bei unklarem Befund in der Kompressionssonografie sollte ergänzend eine D-Dimer-Bestimmung erfolgen. Bei normwertigen D-Dimeren kann eine tiefe Beinvenenthrombose mit hoher klinischer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Bei erhöhten D-Dimeren empfiehlt sich eine Verlaufskontrolle mittels Sonografie nach 4 bis 7 Tagen oder – insbesondere bei einer Fragestellung im Bereich der Beckenstrombahn – gegebenenfalls auch ergänzend die Durchführung einer Schnittbilddiagnostik.

Der allgemein gültige Grenzwert für D-Dimere liegt <500µg/l. Bei über 50-Jährigen lässt sich die Spezifität durch eine Altersadjustierung des Grenzwertes (Lebensalter x10µg/l) erhöhen, ohne dass die Sensitivität wesentlich verringert wird.2 Bei Verwendung der altersadjustierten Grenzwerte lässt sich die Anzahl erforderlicher Ultraschalluntersuchungen entsprechend reduzieren.

Ein Thromboseverdacht sollte immer zeitnah abgeklärt werden, da als vital bedrohende Komplikation eine Lungenembolie auftreten kann. Sollte jedoch zeitnah eine Ultraschalluntersuchung nicht durchführbar sein (beispielsweise ausserhalb der Regelarbeitszeit), wird empfohlen, eine therapeutische Antikoagulation zu erwägen (jedoch nur wenn keine entsprechenden Kontraindikationen vorliegen), sofern die klinische Wahrscheinlichkeit einer tiefen Beinvenenthrombose hoch ist und/oder erhöhte D-Dimere vorliegen.

Therapie der tiefen Beinvenenthrombose

Früher erfolgte die Behandlung der tiefen Beinvenenthrombose meist unter stationären Bedingungen, häufig war dies dann auch mit einer Immobilisation des Patienten verbunden. Im Laufe der Jahrzehnte kam es zu einem Wandel, sodass heute ein Grossteil der Patienten im ambulanten Setting behandelt wird. Lediglich bei Patienten mit starken Beschwerden, hohem Komplikationsrisiko oder gravierenden Begleiterkrankungen erfolgt die Behandlung aktuell unter stationären Bedingungen. Eine Immobilisation ist im Regelfall nicht erforderlich.

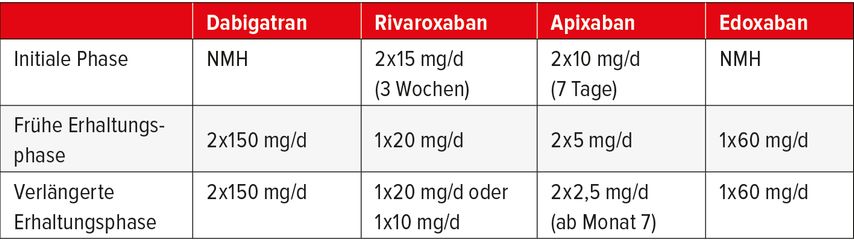

Im Rahmen der Behandlung der tiefen Venenthrombose müssen unterschiedliche Therapiephasen berücksichtigt werden. An eine Initialphase (Dauer 5 bis 21 Tage) schliesst sich eine Erhaltungsphase von 3bis 6 Monaten an. Nach dieser Zeit muss entschieden werden, ob sich eine verlängerte Erhaltungsphase mit Fortführung der Therapie anschliesst.

Die Therapieziele im Rahmen der Behandlung einer tiefen Beinvenenthrombose sind das Verhindern einer Thrombusprogression, die Rezidivprophylaxe, aber auch die Verhinderung von Komplikationen wie einem postthrombotischen Syndrom oder einer Lungenembolie.

Antikoagulation

Nach Diagnosesicherung sollte unmittelbar eine Antikoagulation in therapeutischer Dosierung eingeleitet werden.

Hierzu stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Möchte man unmittelbar mit einem direkten oralen Antikoagulans (DOAK) beginnen, ist dies mit Apixaban oder Rivaroxaban möglich, wobei zu beachten ist, dass in der Initialphase eine erhöhte Dosis erforderlich ist (bezüglich der individuellen Dosierung siehe Tab. 3). Ist eine Therapie mit Dabigatran oder Edoxaban geplant, dann ist eine initiale parenterale Therapie (z.B. niedermolekulares Heparin [NMH] in therapeutischer Dosis) über mindestens 5 Tage erforderlich. Alternativ kommt auch eine Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten (VKA) mit überlappender parenteraler Antikoagulation bis zum Erreichen der Ziel-INR (im Regelfall 2,0–3,0) möglich.

Tab. 3: Dosierungsschemata der DOAK anhand der aktuell gültigen Fachinformationen6–9 (ggf. Dosisanpassung in Abhängigkeit der Nierenfunktion)

Die aktuellen Leitlinien empfehlen jedoch klar, bei gleicher Effizienz, höherer Sicherheit und einfacherer Anwendbarkeit den DOAK (sofern keine Kontraindikationen vorliegen) den Vorzug gegenüber den VKA zu geben.2

In der Erhaltungsphase wird die Therapie in therapeutischer Dosierung fortgeführt (Tab.3).

Zu beachten sind jeweils entsprechende Medikamenteninteraktionen und auch gegebenenfalls Dosisanpassungen bei eingeschränkter Nierenfunktion.

Bei akuter tiefer Beinvenenthrombose sollte nach aktueller Leitlinien-Empfehlung innerhalb der ersten 1 bis 3 Wochen nach Therapieeinleitung zur Überprüfung der Therapie (und Evaluation möglicher Nebenwirkungen) eine klinische Untersuchung erfolgen.2

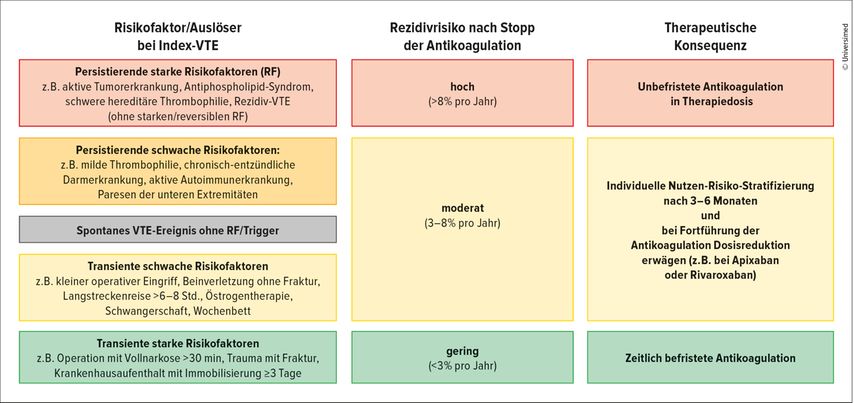

Nach 3 bis 6 Monaten sollte eine Risikostratifizierung durchgeführt werden, um zu entscheiden, ob die Antikoagulation beendet werden kann oder weiterhin fortgeführt werden sollte (Abb. 1). Bei persistierenden starken Risikofaktoren sollte die Antikoagulation in therapeutischer Dosis fortgeführt werden. Bei persistierenden schwachen Risikofaktoren, idiopathischer tiefer Beinvenenthrombose oder transienten schwachen Risikofaktoren kann nach den Daten der Studien EINSTEIN CHOICE10 und AMPLIFY-EXT11 auch eine Antikoagulation in reduzierter Dosierung mit Rivaroxaban oder Apixaban erfolgen.

Abb. 1: Risikostratifizierung für das Auftreten eines Rezidivs einer venösen Thromboembolie (VTE) (modifiziert nach Linnemann et al., 2023)2

Ein besonderes Kollektiv im Hinblick auf die Antikoagulation stellen Patienten mit Malignomen dar. Einerseits haben sie ein erhöhtes Risiko für thromboembolische Ereignisse und andererseits muss bei Tumorpatienten auch eine differenzierte Antikoagulation erfolgen. In früheren Leitlinien wurde nach den Daten der CLOT-Studie12 die Therapie mit NMH empfohlen, da zwischenzeitlich auch eine gute Studienlage für den Einsatz von DOAK bei Tumorpatienten vorliegt, wird unter bestimmten Voraussetzungen (nicht erhöhtes Blutungsrisiko, kein intraluminaler Tumor, normale Medikamentenresorption) der Einsatz von DOAK anstelle von NMH empfohlen. Letztlich bleibt die Wahl des Antikoagulans bei diesen Patienten eine individuelle Entscheidung.

Venöse Thromboembolien in der Schwangerschaft/im Wochenbett gehören in der westlichen Welt zu den bedeutenden Todesursachen im Rahmen der Schwangerschaft, weshalb hier auch eine effektive Antikoagulation erforderlich ist. Diese wird im Regelfall parenteral durchgeführt, da DOAK und VKA in der Schwangerschaft kontraindiziert sind. Somit stellen die NMH die Therapie der ersten Wahl dar. Bei Kontraindikationen für die Verwendung von NMH können als Alternative Fondaparinux oder Danaparoid erwogen werden.

Kompressionstherapie

Eine weitere Massnahme in der Behandlung der tiefen Beinvenenthrombose ist die Kompressionstherapie mit dem Ziel der Verringerung von Schmerzen und Schwellung in der akuten Phase der tiefen Venenthrombose und langfristig die Reduktion der Häufigkeit und des Schweregrads eines postthrombotischen Syndroms (PTS).

Die Therapie sollte bei Vorliegen einer venös bedingten Stauungssymptomatik innerhalb der ersten 24 Stunden nach Diagnosestellung begonnen werden. Bei starker Schwellung sollte zur Entstauung primär eine Kompressionstherapie mit Kurzzugbinden erfolgen und im Verlauf sollten dann Kompressionsstrümpfe der Klasse 2 angepasst werden. Hierbei sind im Regelfall unterschenkellange Kompressionsstrümpfe ausreichend. Jedoch sollten bei Vorliegen einer Schwellung des Oberschenkels Schenkelstrümpfe bevorzugt werden.

Analog zur Antikoagulation sollte nach 3 bis 6 Monaten auch eine Reevaluation bezüglich der Fortführung der Kompressionstherapie erfolgen (je nach Klinik und venösem Reflux).

Rekanalisierende Massnahmen

Nach den aktuellen Leitlinien kann bei einer ausgedehnten proximalen Thrombose mit Beckenvenenbeteiligung eine endovaskuläre Rekanalisation erwogen werden, um das Risiko für die Entwicklung eines postthrombotischen Syndroms zu senken. Diese Empfehlung gilt insbesondere bei Patienten mit schwerer venöser Stauungssymptomatik bei deszendierender iliofemoraler Thrombose (Symptome sollten nicht länger als 14 Tage bestehen, und das Blutungsrisiko sollte gering sein).2

Umfelddiagnostik

Besonders bei Patienten mit initial nicht sicher eruierbarem Auslöser für die Thrombose sollte eine weitere Ursachensuche erfolgen. Diese sollte ein altersadaptiertes Tumorscreening und (sofern sich daraus therapeutische Konsequenzen ergeben) ggf. auch ein Thrombophiliescreening umfassen. Indikationen zur Durchführung eines Thrombophiliescreenings sind beispielsweise idiopathische Thromboembolien bei Patienten <50 Jahren, rezidivierende Ereignisse, unklare rezidivierende Aborte oder auch atypisch lokalisierte Thrombosen.

Literatur:

1 Chopard R et al.: Diagnosis and treatment of lower extremity venous thromboembolism: a review. JAMA 2020; 324: 1765-76 2 Linnemann B et al.: Diagnostik und Therapie der tiefen Venenthrombose und Lungenembolie – AWMF-S2k-Leitlinie. https://register.awmf.org/assets/guidelines/065-002l_S2k_Venenthrombose-Lungenembolie_2023-03.pdf ; zuletzt aufgerufen 5.6.2023 3 Wendelboe AM, Raskob GE: Global burden of thrombosis: epidemiologic aspects. Circ Res 2016; 118: 1340-7 4 Wells PS et al.: Evaluation of D-dimer in the diagnosis of suspected deep-vein thrombosis. N Engl J Med 2003; 349: 1227-35 5 Bhatt M et al.: Diagnosis of deep vein thrombosis of the lower extremity: a systematic review and meta-analysis of test accuracy. Blood Adv 2020; 4: 1250-64 6 Fachinformation Pradaxa® (Dabigatran), Stand Januar 2022 7 Fachinformation Xarelto® (Rivaroxaban), Stand Dezember 2022 8 Fachinformation Eliquis® (Apixaban), Stand Februar 2022 9 Fachinformation Lixiana® (Edoxaban), Stand November 2020 10 Weitz JI et al.; EINSTEIN CHOICE Investigators: Rivaroxaban or aspirin for extended treatment of venous thromboembolism. N Engl J Med 2017; 376: 1211-22 11 Agnelli G et al.; AMPLIFY-EXT Investigators: Apixaban for extended treatment of venous thromboembolism. N Engl J Med 2013; 368: 699-708 12 Lee AYet al.; CLOT Investigators: Low-molecular-weight heparin versus a coumarin for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med 2003; 349: 146-53

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

Labormedizinische Fallstricke bei kardialen Markern

Bei Schädigung oder Stress des Herzmuskels werden kardiale Marker in den Blutkreislauf freigesetzt. Ihre labormedizinische Bestimmung spielt eine Schlüsselrolle in der Diagnostik, ...