Neue Entwicklungen in der Schrittmachertherapie

Autorin:

Univ.-Prof. Dr. Marianne Gwechenberger

Universitätsklinik für Innere Medizin II

Klinische Abteilung für Kardiologie

Medizinische Universität Wien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Schrittmachertherapie hat in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte gemacht. Zu verdanken ist dies der Entwicklung von sondenlosen Schrittmachern und dem Conduction System Pacing, die dabei helfen, Probleme, die früher bei Schrittmachern aufgetreten sind, zu vermeiden.

Keypoints

-

Sondenlose Schrittmacher und Conduction System Pacing sind wesentliche Neuentwicklungen in der Schrittmachertherapie, durch welche bedeutende klinische Verbesserungen erzielt werden konnten.

-

Durch den sondenlosen Schrittmacher konnte die Komplikationsrate drastisch gesenkt werden.

-

Mit der Verfügbarkeit von atrioventrikulär-synchronen Systemen ist eine Ausweitung der Indikation zu erwarten.

-

Conduction System Pacing erlaubt eine synchrone Aktivierung und damit eine Vermeidung der Verschlechterung der linksventrikulären Ejektionsfraktion. Mit zunehmend verfügbaren Daten wird es die konventionelle Stimulation verdrängen.

Seit der Erstimplantation eines Schrittmachers (Pacemaker; PM) 1958, verbessert die Schrittmachertherapie die Lebensqualität und Prognose der Patienten. Trotz ständiger Weiterentwicklung und technischer Neuerungen zählen Device-induzierte Komplikationen, wie Infektionen, Sondenprobleme oder die Entwicklung einer schrittmacherinduzierten Kardiomyopathie,zu den Limitationen der konventionellen transvenösen Schrittmachertherapie. Mit der Entwicklung der kabellosen/sondenlosen Schrittmacher („leadless pacemaker“; LP) und dem „conduction system pacing“ (CSP) konnte die Schrittmachertherapie einen signifikanten Fortschritt erzielen und zwei der Hauptprobleme der konventionellen Schrittmachertherapie hintanhalten. Während mit dem LP Elektrodenprobleme vermieden werden können, führt das CSP zu einer physiologischen Stimulation und Verhinderung einer Verschlechterung der Pumpfunktion.

Sondenlose Schrittmacher –Leadless Pacemaker

Transvenöse PM sind mit signifikanten Problemen verbunden. Komplikationen treten bei 8–12% der Patienten auf und inkludieren u.a. Pneumothorax, Perikardtamponade, Sondenprobleme (i.e. Disklokation).1,2 Im Langzeitverlauf können Sondenbrüche und Isolationsdefekte auftreten. Darüber hinaus spielen Infektionen eine signifikante Rolle, die mit einer hohen Mortalität verbunden sind.3 Patienten mit eingeschränktem venösem Zugang und/oder einer signifikanten Trikuspidalinsuffizienz sind keine geeigneten Kandidaten für einen transvenösen PM. Hier stellt der LP eine exzellente Alternative dar. Beim LP sind alle Funktionseinheiten des Schrittmachers in einer kleinen Kapsel implantiert und es werden daher weder eine subkutane Aggregattasche noch Schrittmacherelektroden benötigt. Ein LP wird mittels eines spezifischen Delivery-Systems im Herzkatheter in den rechten Ventrikel implantiert. Bereits 1970 wurde die Idee dafür entwickelt, es dauerte jedoch 40 Jahre bis zur klinischen Reife.4 Derzeit stehen 2 Systeme zur Verfügung (Abb. 1): MicraTM (Medtronic Inc., Minneapolis, MN, USA) und der AveirTM VR (Abbott, Plymouth, MN, USA). Die Firma Boston Scientific hat ebenfalls einen LP entwickelt, dieser ist derzeit aber nur im Rahmen einer Zulassungsstudie (ModularATP) in Kombination mit dem SICD verfügbar. Die erforderliche Patientenzahl wurden rezent erreicht, die Ergebnisse sind jedoch derzeit noch nicht verfügbar.

Die meiste Erfahrung liegt mit dem MicraTM VR vor, der bereits 2013 erstmalig implantiert wurde. Eine prospektive nicht randomisierte Studie an 725 Patienten zeigte einen Implantationserfolg von 99,2%. Die Komplikationsrate lag bei 3,4%, davon 1,5% Perikardergüsse. Diese Komplikation konnte durch zunehmende Erfahrung und eine septale Implantation deutlich reduziert werden und ist derzeit mit dem konventionellen PM vergleichbar. Real-World-Daten konnten die niedrigen Komplikationsraten und hohen Erfolgsraten bestätigen, insbesondere traten praktisch keine Infektionen oder Dislokationen auf. Rezent wurden die Medicare-3-Jahres-Follow-up-Daten publiziert. Dabei fanden sich 32% weniger chronische Komplikationen, 41% weniger Reinterventionen und 10% weniger Hospitalisationen wegen Herzinsuffizienz bei Patienten mit einem LP. Die Mortalität war nicht signifikant unterschiedlich.5–8

Zunächst wurden nur Einkammersysteme angeboten, was die Indikation stark einschränkte. Nunmehr ist der MicraTM AV verfügbar (Abb. 1). Der MicraTM AV bietet einen VDD-Modus (Zweikammer-Wahrnehmung mit ventrikulärer Stimulation; VDD) an, d.h., das atriale Sensing erlaubt eine synchrone ventrikuläre Stimulation. Der MicraTM AV verwendet den Akzelerometer, um die mechanische atriale Kontraktion zu detektieren und AV-Synchronizität (atrioventrikulär; AV) zu gewährleisten. Der MicraTM AV liefert AV-Synchronizität in Ruhe, aber eine VVIR-Stimulation (ventrikuläre Einkammer-Wahrnehmung/Stimulation mit Frequenzadaptation; VVIR) bei höherer Patientenaktivität oder höheren Frequenzen. Die AV-Synchronizität korreliert invers mit der intrinsischen Sinusrate. Die mediane AV-Sychronizität war 91% bei Herzfrequenzen von 50–80bpm, aber nur 33% bei frequenten >80bpm.9

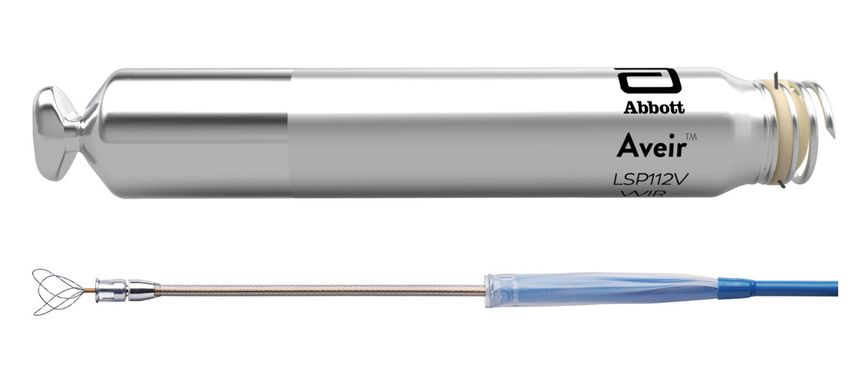

AveirTM VR

Der erste sondenlose VVIR-Schrittmacher war der NanonstimTM (St. Jude Medical), allerdings wurde er aufgrund von Batterieproblemen wieder vom Markt genommen. Er war der technische Vorläufer des AveirTM VR, der nunmehr nach technischen Verbesserungen, vor allem der Batterieeinheit, in Europa zugelassen ist (Abb. 2). In der Studie Leadless II konnte eine hohe Primärerfolgsrate von 98% gezeigt werden. Periinterventionelle Perikardergüsse betrugen 1,9%.10 Die Phase-II-Studie AVEIRmit 210 Patienten konnte den Effektivitätsendpunkt bei 95,1% und den Sicherheitsendpunkt bei 93,2% erreichen.11 Da ein VVI-LP weder eine atriale Stimulation noch eine AV-Synchronizität ermöglicht, wurde ein völliger neuer Ansatz verfolgt und als Weiterentwicklung ein Zweikammer-LP entwickelt, welcher eine breitere Indikation erlauben würde.

In den USA ist das DDD(R)-System AVEIRTM DR bereits zugelassen, bei dem je ein LP in den Ventrikel und ein etwas kleinerer LP in den rechten Vorhof platziert werden.12 Rezent konnte an 300 Patienten ein Implantationserfolg in 98,3% der Fälle gezeigt werden. Der primäre Sicherheitsendpunkt wurde in 90,2% der Fälle erzielt und hat das angestrebte Performanceziel von 82,5% bei Weitem übertroffen (p<0,001). Eine mindestens 70%-AV-Synchronizität konnte bei 97,3% der Patienten erzielt werden.

Für den AVEIRTM ist ein spezifisches Retrieval-System entwickelt worden. So konnte bei dem bauähnlichen Vorgängermodell Nanostim in chronisch implantierten Devices (3,1+1,8 Jahre) eine Erfolgsrate der Explantation von 88% demonstriert werden.13 In den rezenten ESC Guidelines von 2021 erhielt LP mit einer IIa-Empfehlung, wenn kein konventioneller Zugang möglich ist oder das Risiko einer Infektion, wie z.B. bei Dialysepatienten, sehr hoch ist. Darüber hinaus besteht eine IIb-Indikation als Alternative zur konventionellenRechtsventrikel(RV)-Stimulation. Mit der Möglichkeit einer AV-Synchronizität werden sich die Indikationen ausweiten.14

„Conduction system pacing“ (CSP)

Das rechtsventrikuläre Pacing (RV-Pacing) führt zu einer abnormalen Aktivierung des Herzens und kann zu einer Verschlechterung der linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF) führen. Die rechtsventrikuläre Stimulation führt zu einem „iatrogenen“ Linksschenkelblock (LSB) und damit zu einer elektrischen und mechanischen Dyssynchronie. Dazu kann eine Mitralinsuffizienz auftreten. Des Weiteren kommt es zu einem vermehrten Auftreten von Vorhofflimmern (AF). Die Schrittmacher-induzierte Kardiomyopathie (PICM) beruht auf einer durch die rechtsventrikuläre Stimulation verursachten Dyssynchronie der ventrikulären Kontraktion und tritt bei ca. 4–5% der Patienten pro Jahr auf.15,16 Bereits ab einem Stimulationsanteil von >20% besteht das Risiko für das Auftreten einer PICM. Weitere Risikofaktoren für das Auftreten einer PICM sind eine zugrunde liegende Herzerkrankung mit einer leicht bis mittelgradig reduzierten LVEF, eine apikale Position der RV Sonde, ein breiter stimulierter QRS-Komplex, eine chronische Niereninsuffizienz und männliches Geschlecht. Daher wurde nach besseren Stimulationsorten gesucht. Studien, die eine apikale RV Stimulation vs. eine nicht apikale (z.B. septale) Stimulation verglichen, waren teilweise positiv, andere jedoch nicht.

Erfolgreicher scheint die Stimulation des spezifischen Reizleitungssystems. Diese kann durch eine His-Bündel-Stimulation („his bundle pacing“; HBS) oder durch Linksschenkelstimulation („left bundle branch area pacing“, LBBS) erzielt werden. Dadurch kann eine physiologische Stimulation erzielt und so die normale elektrische Aktivierung wiederhergestellt werden. Optimalerweise kann so eine PICM erst gar nicht entstehen. Das CSP hat sich zu einer Alternative der rechtsventrikulären Stimulation entwickelt und wird in selektiven Fällen zur kardialen Resynchronisationstherapie implantiert. Oft kann ein bestehender LSB korrigiert werden. Um eine optimale Resynchronisation zu erzielen, besteht auch die Möglichkeit, eine linksventrikuläre Sonde mit einer HBS (=HOT-CRT) oder LBBS (=LOT-CRT) zu kombinieren (kardiale Resynchronisationstherapie; CRT).

His-Bündel-Stimulation (HBS)

Bereits in den 1960er-Jahren gab es experimentelle Versuche zur HBS. Vor mehr als 20 Jahren wurden die ersten Patienten versorgt. Eine HBS war aber mit den damals verfügbaren Tools nur schwierig zu erzielen und konnte sich daher erst in den letzten Jahren durch die Entwicklung spezifischer Implantationshilfen durchsetzen. Durch die HBS kann die maximale elektrische Synchronie erzielt werden, und die Endpunkte sind gut definiert, haben aber einige Limitationen. So ist die Zielregion relativ klein und der Implantationserfolg deutlich niedriger als bei der konventionellen oder LSB-PM-Implantation und die Lernkurve flach. Die Möglichkeit der Korrektur eines proximalen Leitungsblocks ist limitiert. Oft sind Reizschwellen relativ hoch und es gibt eine relativ hohe Rate an Dislokationen und damit verbunden eine hohe Revisionsrate, auch wenn die Erfolge mit den neuen Tools verbessert werden konnten. Es besteht eine relativ gute Evidenz bezüglich der Sicherheit und Effizienz. Die Erfolgsraten liegen mit zunehmender Erfahrung bei >90%. Die Notwendigkeit aufgrund von Revisionseingriffen liegt nunmehr bei rund 4–7%. Es konnte der Vorteil gegenüber der RV-Stimulation gezeigt werden. Abdelrahman konnte in einer nicht randomisierten Studie eine Erfolgsrate von 92% sowie eine signifikante Reduktion des primären Endpunktes (Tod, Herzinsuffizienzhospitalisation oder Aufrüstung auf ein CRT) im Vergleich zu einer RV Stimulation zeigen.17–19 Die Notwendigkeit einer RV-back-up-Sonde bei schrittmacherabhängigen Patienten wird unterschiedlich diskutiert und erfordert eine komplexe Programmierung.

Linksschenkelstimulation (LBBS)

Das LBBS ist eine neuere Methode, konnte sich aber durch eine durch das größere Zielareal bedingte leichtere Implantation und die guten elektrischen Parameter rasch durchsetzen. Die LBBS kann auch mehr distal gelegene Leitungsstörungen korrigieren. In einer nicht randomisierten Observationsstudie konnte eine signifikante Reduktion des primären Endpunktes (Tod, Herzinsuffizienzhospitalisation oder Aufrüstung auf ein CRT) durch LBBS gezeigt werden, wenn der Stimulationsanteil >20% betrug.

In einem direkten Vergleich zwischen HBS und LBBS konnte ein höherer prozeduraler Implantationserfolg für LBBS gezeigt werden. Die QRS-Dauer, als Parameter für die synchrone Aktivierung, war unter HBS am geringsten.21 In einer sehr kleinen randomisierten Studie konnte eine bessere LVEF nach LBBS als mit CRT erzielt werden.22 In einer nicht randomisierten Studie konnte mit einem LOT-CRT ein deutlich besserer Erfolg hinsichtlich des QRS, LVEF, linksventrikulären enddiastolischen Drucks (LVEDD) erzielt werden als mit CRT oder LP allein, allerdings war die Erfolgsrate mit 81% relativ bescheiden.23 Im MELOS(Multicenter European left bundle branch area pacing outcome study)- Register an 2522 Patienten in 14 Zentren zeigt sich eine LBBP-Implantationserfolgsrate in der Bradykardieindikation von 92,4%, in der Herzinsuffizenzindikation jedoch nur von 82,2%. Obwohl weder Langzeitdaten noch große randomisierte Studien für die LBBS vorliegen, wird diese Therapie bereits breit angewendet.

In den europäischen Leitlinien wurde aufgrund der zu diesem Zeitpunkt dürftigen Datenlage das CSP noch nicht entsprechend verankert. In den rezent erschienenen HRS/APHRS/LAHRS-Guidelines zur Verhinderung oder Verbesserung der Herzinsuffizienz erfolgte eine Aufwertung der Indikationen. Lediglich bei einem nicht zu erwartenden hohen Stimulationsanteil wird bevorzugt ein RV PM (Klasse IIa) empfohlen. In der Schrittmacherindikation bei einer EF >35% und einem erwarteten hohen Stimulationsanteil wird die CSP dem CRT gleichwertig empfohlen. Aufgrund der deutlich besseren Datenlage wurde für Patienten mit einer klassischen CRT-Indikation (EF <35%, QRS >150, NYHA II–IV) weiterhin nur dem CRT eine Klasse-I-Indikation gegeben. Sollte dies technisch nicht erzielt werden können, soll ein HBP oder LBBP implantiert werden (IIa). Auch bei der PICM erhält die klassische CRT eine Klasse-I-Indikation und das CSP eine Klasse IIa.24

Literatur:

1 Udo EO et al.: Incidence and predictors of short- and longterm complications in pacemaker therapy: the FOLLOWPACE study. Heart Rhythm 2012; 9(5): 728-35 2 Kirkfeldt RE et al.: Complications after cardiacimplantable electronic device implantations: an analysis of a complete, nationwide cohort in Denmark. Eur Heart J 2014; 35(18): 1186-94 3 Tarakji KG et al.: Cardiac implantable electronic device infection in patients at risk. Arrhythm Electrophysiol Rev 2016; 5(1): 65-71 4 Spickler JW et al.: Totally self contained intracardiac pacemaker. J Electrocardiol 1970; 3(3-4): 325-31 5 Duray GZ et al.: Long-term performance of a transcatheter pacing system: 12-month results from the Micra Transcatheter Pacing Study. Heart Rhythm 2017; 14(5): 702-9 6 Roberts PR et al.: A leadless pacemaker in the real-world setting: the micra transcatheter pacing system post-approval registry. Heart Rhythm 2017; 14(9): 1375-9 7 El-Chami MF et al.: Updated performance of the Micra transcatheter pacemaker in the real-world setting: a comparison to the investigational study and a transvenous historical control. Heart Rhythm 2018; 15(12): 1800-7 8 Crossley GH et al.: Micra Medicare J Cardiovasc Electrophysiol 2023; 34(4): 1015-23 9 Neugebauer F et al.: Leadless atrioventricular synchronous pacing in an outpatient setting: Early lessons learned on factors affecting atrioventricular synchrony. Heart Rhythm 2022; 19(5): 748-56 10 Reddy VY et al.: Primary results on safety and efficacy from the LEADLESS II—phase 2 worldwide clinical trial. JACC Clin Electrophysiol 2022; 8(1): 115-19 11 Reddy VY et al.: 1-year outcomes of a leadless ventricular pacemaker—the LEADLESSII(phase2) trial. JACC Clin Electrophysiol 2023; 9(7 pt 2): 1187-9 12 Knops RE et al.: A dual chamber leadless pacemaker. N Engl J Med 2023; 22: 388(25): 2360-70 13 Reddy VY et al.: Worldwide experience with leadless pacemaker retrievals: a nationwide nanostim experience out of 9y. APHRS 2022, Singapore, Nov 18–20 14 Glikson M et al.: ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. Eur Heart J 2021: 42(35): 3427-520 15 Tayal B.: Incidence of heart failure after pacemaker implantation: a nationwide Danish Registry-based follow-up study. Eur Heart J 2019; 40(44): 3641-8 16 Kiehl EL et al.: Incidence and predictors of right ventricular pacing-induced cardiomyopathy in patients with complete atrioventricular block and preserved left ventricular systolicfunction. Heart Rhythm 2016; 13(12): 2272-8 17 Vijayaraman P, Dandamudi G: How to perform permanent his bundle pacing: tips and tricks. Pacing Clin Electrophysiol 2016; 39(12): 1298-1304 18 Dandamudi G, Vijayaraman P: How to perform permanent His bundle pacing in routine clinical practice.Heart Rhythm 2016; 13(6): 1362-6 19 Vijayaraman P et al.: His bundle pacing. J Am Coll Cardiol 2018; 72(8): 927-47 20 Vijayaraman P et al.: Permanent His bundle pacing: Recommendations from a Multicenter His Bundle Pacing Collaborative Working Group for standardization of definitions, implant measurements, and follow-up. Heart Rhythm 2018; 15(3): 460-8 21 Hua W et al.: Comparison of Left Bundle Branch and His Bundle Pacing in Bradycardia Patients. JACC Clin Electrophysiol 2020; 6(10): 1291-9 22 Wang Y et al.: Randomized trial of left bundle branch vs biventricular pacing for cardiac resynchronization therapy. J Am Coll Cardiol 2022; 80(13): 1205-16 23 Jastrzebski M et al.: Left bundle branch-optimized cardiac resynchronization therapy (LOT-CRT): Results from an international LBBAP collaborative study group. Heart Rhythm 2022; 19(1): 13-21 24 Chung MK et al.: 2023 HRS/APHRS/LAHRS guideline on cardiac physiologic pacing for the avoidance and mitigation of heart failure. Journal of Arrhythmia 2023; 39(5): 681-756

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

Labormedizinische Fallstricke bei kardialen Markern

Bei Schädigung oder Stress des Herzmuskels werden kardiale Marker in den Blutkreislauf freigesetzt. Ihre labormedizinische Bestimmung spielt eine Schlüsselrolle in der Diagnostik, ...