Fugenkreuzende Implantate im Großtiermodell

Autor:innen:

Priv.-Doz. Dr. Nicole Gabriele Sommer, PhD

Dipl.-Ing. Nicole Zechmann

Dr. Uwe Yacine Schwarze, MSc

Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie, Medizinische Universität Graz

Korrespondenz:

E-Mail: nicole.sommer@medunigraz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bei der kindlichen Versorgung stellen vor allem die Wachstumsfugen-nahen Traumata ein Risiko dar, weil speziell bei der Versorgung mit fugenkreuzenden Implantaten eine Wachstumsstörung induziert werden kann.

In der pädiatrischen Orthopädie und Traumatologie stellen elastisch-stabile Marknägel (ESIN), Kirschner-Drähte (K-Drähte) und Schrauben die am häufigsten eingesetzten Implantattypen dar.1–4 Aber auch Osteosyntheseplatten werden typischerweise bei Frakturen in den langen Röhrenknochen eingesetzt. Ausschlaggebend für die Wahl des idealen Implantats ist neben der Lage und Beschaffenheit der Fraktur auch die Präferenz des Chirurgen. Unabhängig vom Implantattyp erfordert der Wachstumsfugen-nahe oder -kreuzende Einbau besondere Vorsicht, um Wachstumsstörungen zu vermeiden.

Die strukturelle und funktionelle Integrität der Wachstumsfuge oder Physe ist essenziell für ein normales Knochenwachstum. Die Physe findet sich als knorpeliges Gewebe an den epiphysären Enden der langen Röhrenknochen und ist für das longitudinale Knochenwachstum bei Kindern und Jugendlichen verantwortlich.5 Aufgrund ihrer geringeren Festigkeit im Vergleich zum umgebenden Knochengewebe und zu den Bändern ist die Physe besonders anfällig für Verletzungen durch Zug- oder Scherkräfte. Diese Verletzungen treten bei Jungen (meist zwischen 12 und 16 Jahren) doppelt so häufig auf wie bei Mädchen (zwischen 10 und 12 Jahren). Dabei werden distale Physen häufiger verletzt als proximale.6

Physe am häufigsten betroffen

Etwa ein Drittel aller pädiatrischen Frakturen betrifft die Physe. Sie weist damit die höchste Prävalenz für Wachstumsstörungen auf.7 Eine klinische Studie berichtete über Wachstumsstörungen bei 52% nach physären Frakturen des distalen Femurs.8 Die Prognose des weiteren Knochenwachstums hängt von der Art und dem Mechanismus der Verletzung sowie von ihrer genauen Lokalisation innerhalb der Physe ab. Eine Fraktur, die auf die hypertrophe Schicht beschränkt ist, heilt in der Regel ohne Komplikationen. Ist jedoch die Ruhezone betroffen oder sind mehrere Zonen der Physe verletzt, steigt das Risiko für Wachstumsstörungen erheblich.6 Schädigungen der Wachstumsfuge können zu einer vorzeitigen Verknöcherung führen und sogenannte „Knochenstege“ („bony bars“) ausbilden. Diese können Wachstumsdeformitäten wie Achsfehlstellungen verursachen und in 5–10% der Fälle das longitudinale Knochenwachstum vollständig stoppen.5,9 Ein vollständiger Wachstumsstillstand kann erhebliche Beinlängendifferenzen mit funktionellen Einschränkungen nach sich ziehen. Aufgrundder Sensibilität der Wachstumsfuge wird eine transphysäre Fixierung in der Regel vermieden. In bestimmten Fällen, etwa bei kurzen, fugennahen Frakturfragmenten, kann jedoch ein Überkreuzen der Wachstumsfuge mit Implantaten erforderlich sein, um eine ausreichende Reposition und Stabilisierung zu gewährleisten.10

Um speziell fugenkreuzende Osteosynthesen, die eine Kompression auf die Physe ausüben, zu vermeiden, werden vorwiegend Kirschner-Drähte (z.B. distale Tibia, Radius und Femur) und gegebenenfalls intramedulläre Markraumschienungen (z.B. amproximalen Radius) eingesetzt. Daher müssen diese Implantate immer und zeitnah in einer zweiten Operation entfernt werden. Yung et al. beschrieben die perkutane transphysäre Fixierung dislozierter diaphysärer Unterarmfrakturen mit Kirschner-Drähten als sicheres und effektives Verfahren bei Kindern.11 Massetti et al. beobachteten ebenfalls keine Komplikationen nach einer transphysären Kirschner-Draht-Fixierung von abgewinkelten Radiushalsfrakturen.12 In beiden Fällen mussten die konventionellen, nicht resorbierbaren Implantate nach der Frakturheilung in einem zweiten Eingriff entfernt werden. Diese erneute Manipulation an der Physe birgt jedoch ebenfalls das Risiko eines Wachstumsstopps. Ein Beispiel hierfür findet sich in der Arbeit von Mäkelä et al., welche zeigte, dass ein 2mm großes Bohrloch durch die Femurphyse von Kaninchen keine bleibenden Wachstumsstörungen verursachte, während ein 3,2mm großes Bohrloch diese induzierte. Sie schlussfolgerten, dass eine Zerstörung von 7% oder mehr der Querschnittsfläche der Wachstumsfuge zu einer Verkürzung des Femurs führen kann.13 Zudem steigen die Bedenken bezüglich der Langzeitfolgen bei der Verwendung von nicht resorbierbaren Materialien unter Forschern wie auch Medizinern. Gerade bei Kindern, bei denen das Implantat noch länger im Körper verweilt als bei Erwachsenen, wäre das Auftreten von Spätfolgen, wie zum Beispiel Materialunverträglichkeiten, oder der Abbau des umliegenden Knochens durch Stress-Shielding-Effekte verheerend. Daher sollten permanente Implantate bei Kindern entfernt werden.

Bioresorbierbare Implantate

Bioresorbierbare Implantate gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie eine spätere Metallentfernung und damit verbundene Krankenhausaufenthalte überflüssig machen. Dadurch können zudem Folgekosten der Behandlung reduziert werden. Rokkanen beschrieb Polyhydroxyessigsäure (PGA), Polylactide (PLA) und Poly-p-dioxanon (PDS) als die am häufigsten verwendeten bioresorbierbaren homopolymeren Implantatmaterialien. Darüber hinaus werden verschiedene Copolymere aus PGA und PLA eingesetzt, darunter PLLA und PLGA.14–16 Kim et al. verglichen bioresorbierbare Schrauben aus Poly-L-Lactid-Poly-D-Lactid-Säure (PLDLA) und Trimethylencarbonat sowie nicht resorbierbare metallische Schrauben zur Fixierung distaler Tibiaphysefrakturen bei Kindern und Jugendlichen.

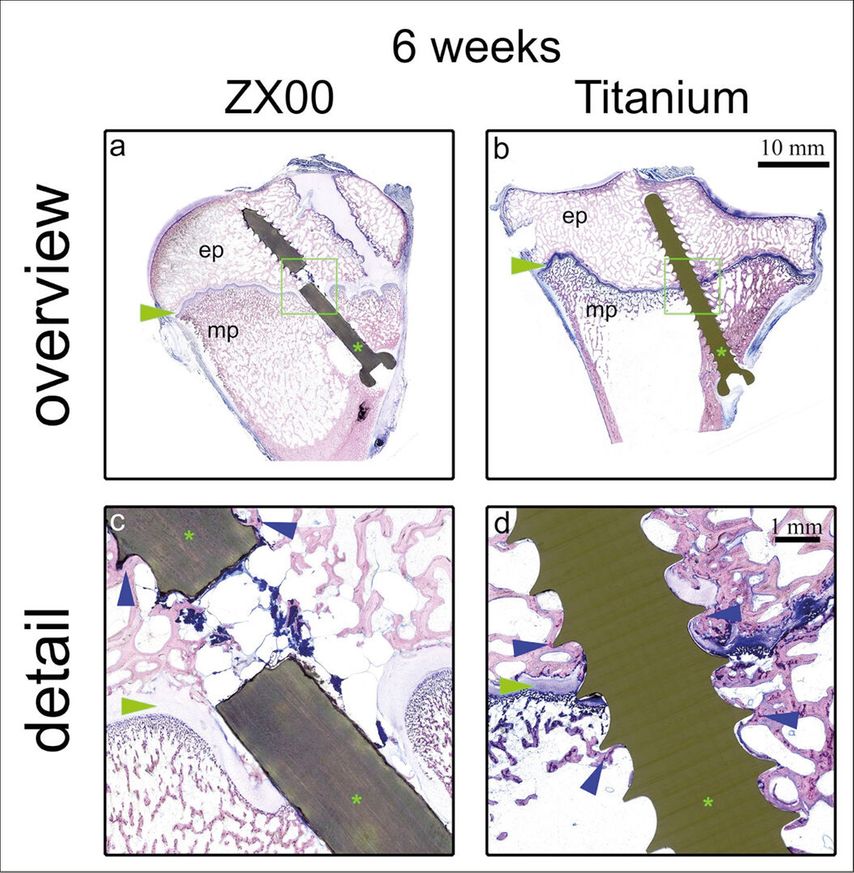

Sechs Wochen nach Implantation wurden die Tiere euthanasiert, die Tibiae fixiert und in Technovit 7200 VLC eingebettet. Die Levai-Laczko-Färbung zeigt in Abbildung 1a und b die Übersicht über die proximale Tibia und in Abbildung 1c und d die Vergrößerungen der grünen Rechtecke in den Übersichtsbildern.

Abb. 1: Repräsentative Darstellung der histologisch gefärbten Dünnschliffe nach ZX00- und Titanimplantation in die proximale Meta-Epiphyse der Schafstibia. Sechs Wochen nach Implantation wurden die Tiere euthanasiert, die Tibiae fixiert und in Technovit 7200 VLC eingebettet. Die Levai-Laczko-Färbung zeigt in a, b) die Übersicht über die proximale Tibia und in c, d) die Vergrößerungen der grünen Rechtecke in den Übersichtsbildern. a,c) ZX00-Mg-Schraube; b, d) Titanschraube. Grüne Sternchen – Metallschraube, grüne Pfeilspitze – Region der Physe, blaue Pfeilspitze – Metallschraube Knochenkontakt, ep = Epiphyse, mp = Metaphyse

Hinsichtlich der Inzidenz eines postoperativen Wachstumsstillstands zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Die Behandlungskosten waren in jener Gruppe, in der die Patient:innen ein bioresorbierbares Implantat erhielten, durchschnittlich um 397 USD höher. Dies konnte auf die höheren Materialkosten zurückgeführt werden. Die Krankenhausaufenthaltsdauer hingegen war deutlich kürzer. Kim et al. schlussfolgerten, dass bioresorbierbare Schrauben eine vielversprechende Alternative zur Behandlung von Frakturen im Kindesalter darstellen, da Folgeeingriffe zur Implantatentfernung sowie die damit verbundenen wiederholten Anästhesierisiken vermieden werden können.17

Erst kürzlich zeigte sich, dass auch bioresorbierbare Metalle wie Magnesium-(Mg)-basierte Legierungen für den Einsatz als fugenkreuzende Implantate interessant sind. Hierzu untersuchten Marek et al. eine vielversprechende Mg-Legierung, darunter die Legierungssysteme ZX00 (Mg<0,5Zn<0,5Ca, in Gew.-%) und ZX10 (Mg1Zn 0,3Ca, in Gew.-%). Zwei Jahre nach transepiphysärer Implantation von ZX00- bzw. ZX10-ESIN der Tibiae im Schafsmodell zeigte sich ein unverändertes Knochenwachstum. Zusätzlich evaluierten die Forscher, dass nach 3 Jahren die Tiere skelettal ausgewachsen waren und somit kein Nachteil hinsichtlich der skelettalen Reifung entstanden war.

Zusammengefasst wiesen die Ergebnisse darauf hin, dass ZX00- bzw. ZX10-ESIN über die Physis implantiert werden können, ohne das Knochenwachstum zu beeinträchtigen.18

Vorteile der ZX00-Legierung

Basierend auf verschiedenen vorangegangenen Studien konnten wir zeigen, dass die ZX00-Legierung auch im Vergleich zum klinischen Goldstandard Titan Vorteile bringt. In der nachfolgenden Großtier-Pilotstudie wurden ZX00- und Titanschrauben (Länge 29mm, Durchmesser 3,5mm) transepiphysär in die proximale Tibia von Schafen eingebracht. Sechs Wochen nach Implantation wurden die Tiere euthanasiert und die Tibiae fixiert, dehydriert und in Technovit 7200 VLC (Heraeus Kulzer & Co., Wehrheim, Germany) eingebettet. Die Längsachse der Schraube mit Maximierung der Frontalebene wurde als „region of interest“ (ROI) definiert. Anschließend wurden mittels der Schleiftechnik nach Donath19 100-µm-Schliffe generiert, die nach der Levai-Laczko-Methode gefärbt wurden. Die gefärbten Proben wurden mittels Olympus dotSlide 2,4 (Olympus, Tokio, Japan) bei einer Auflösung von 321,5nm pro Pixel visualisiert und digitalisiert.

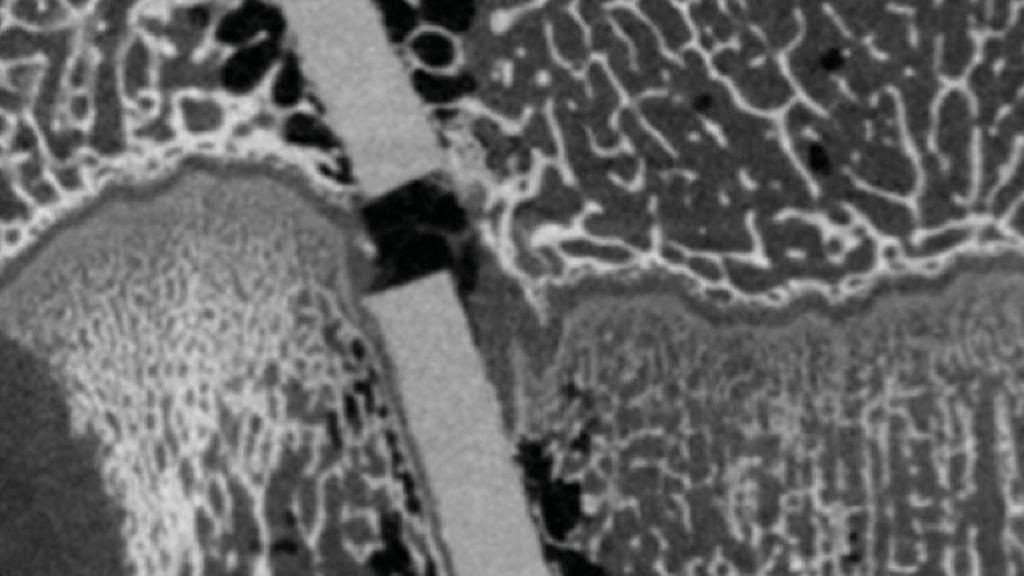

Beide Metallschrauben, sowohl ZX00 als auch Titan, wurden in den proximalen Bereich der Metaepiphyse der wachsenden Tibien von Schafen implantiert. Die Ebenen der Schnitte a und c (Abb. 1) sind peripherer und weichen von der Frontalebene ab, im Gegensatz zu den Schnitten b und d. Dies erklärt die meisten Unterschiede in ihrem visuellen Gesamterscheinungsbild. In den Abschnitten a und c weist die ZX00-Schraube nach der Einheilphase (ca. 6 Wochen) einen Bruch auf, der sich in unmittelbarer Nähe der Physe befindet. Die Titanschraube bleibt intakt. Interessanterweise ist der Abstand zwischen der Physe und dem Tibiaplateau auf der Seite mit der Titanschraube im Vergleich zur kontralateralen, schraubenfreien Seite reduziert (Abb.1b). Die Knochenfläche im periimplantären Bereich unterscheidet sich zwischen den beiden Schraubentypen, wobei im Vergleich zur ZX00-Schraube ein höherer Prozentsatz der Knochenfläche um die Titanschraube herum beobachtet wird. Bemerkenswerte Unterschiede im trabekulären Knochenmuster sind sowohl in der Übersicht als auch in den Detailbildern erkennbar. Um die Titanschraube herum weisen die Trabekel in unmittelbarer Nähe des Implantats eine größere Dicke auf, während die trabekuläre Architektur um die ZX00-Schraube herum dem Muster ähnelt, das im benachbarten, nicht betroffenen Knochen beobachtet wird. Diese Beobachtung gilt auch für den Bereich, der die Physe kreuzt. Der Knochen-Implantat-Kontakt scheint bei der Titanschraube größer zu sein als bei der ZX00-Schraube. Diese Tendenz von Titan, eine umfangreichere Knochenbedeckung zu fördern, kann zum Risiko einer physären Überbrückung beitragen.

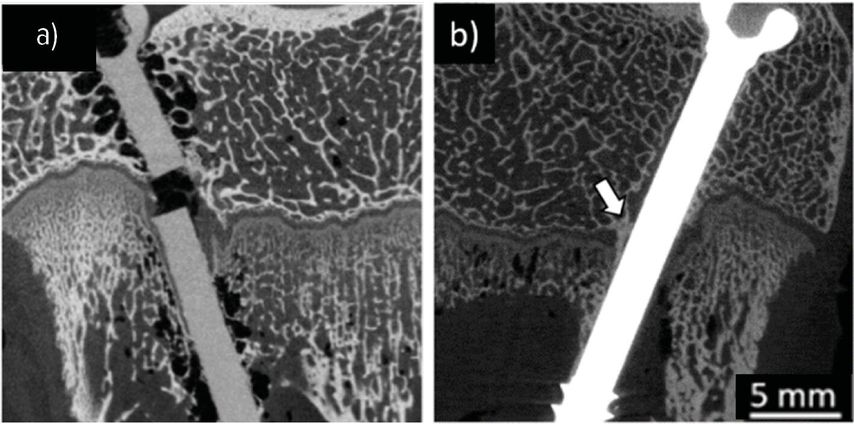

Infolgedessen wurde eine weitere Studie im Schafsmodell durchgeführt, um die Ergebnisse aus der Pilotstudie zu untermauern. Dafür wurden ZX00- und Titanschrauben transepiphysär in die Epiphyse implantiert und über einen Zeitraum von 24 Wochen die Degradation und der lokale Einfluss auf die proximale Tibia bzw. die Physe mit klinischem CT in vivo (Marek R et al., Publikation in Vorbereitung) und nach 24 Wochen mit hochauflösendem Mikro-CT (µCT) ex vivo beobachtet (Abb.2). Während auch hier nach 24 Wochen die ZX00-Schraube gebrochen war, wurde eine Knochenbrückenbildung nach Titanimplantation (Abbildung 2b, weißer Pfeil) ersichtlich. Dies untermauert die bereits aufgeworfene Theorie des Pilotversuchs, dass die umfangreiche Knochenbildung um Titanschrauben zur physären Brückenbildung beitragen kann.

Abb. 2:Repräsentative Darstellung eines hochauflösenden µCT-Bildes einer monokortikalen ZX00- und Titanschraube 24 Wochen nach transphysärer Implantation. a) ZX00-Schraube nahe der Physe gebrochen; b) Knochenbrückenbildung nach Titanimplantation (weißer Pfeil)

Anhand dieser vorläufigen Ergebnisse konnten wir zeigen, dass die Implantation mit ZX00-Schrauben auch transphysär möglich ist, ohne eine Knochenbrückenbildung zu induzieren. Derzeit werden weitere Daten inklusive der Quantifizierung von Beinlängendifferenzen zwischen ZX00- und Titan-implantierten Tieren evaluiert.

Literatur:

1 Lascombes P et al.: Use and abuse of flexible intramedullary nailing in children and adolescents. J Pediatr Orthop 2006; 26(6): 827-34 2 Lascombes P et al.: Elastic stable intramedullary nailing in forearm shaft fractures in children: 85 cases. J Pediatr Orthop 1990; 10(2): 167-71 3 Egol K et al.: Bridging external fixation and supplementary Kirschner-wire fixation versus volar locked plating for unstable fractures of the distal radius: A randomised, prospective trial. J Bone Joint Surg Br 2008; 90-B(9): 1214-21 4 Flinkkilä T et al.: Surgical treatment of unstable fractures of the distal clavicle: A comparative study of Kirschner wire and clavicular hook plate fixation. Acta Orthop Scand 2002; 73(1): 50-3 5 Erickson CB et al.: A rat tibial growth plate injury model to characterize repair mechanisms and evaluate growth plate regeneration strategies. J Vis Exp JoVE 2017; (125): 55571 6 Mencio GA: Green’s skeletal trauma in children [internet]. 2019 [cited 2025 Feb 16]. Available from: https://shop.elsevier.com/books/greens-skeletal-trauma-in-children/mencio/978-0-323 -61336-1 7 D’Angelo F et al.: Outcome of distal tibia physeal fractures: a review of cases as related to risk factors. Injury 2017; 48: S7-11 8 Basener CJ et al.: Growth disturbance after distal femoral growth plate fractures in children: a meta-analysis. J Orthop Trauma 2009; 23(9): 663-7 9 Dodwell ER, Kelley SP: Physeal fractures: basic science, assessment and acute management. Orthop Trauma 2011; 25(5): 377-91 10 Kraus T et al.: The influence of biodegradable magnesium implants on the growth plate. Acta Biomater 2018; 66: 109-17 11 Yung PSH et al.: Percutaneous transphyseal intramedullary kirschner wire pinning: asafe and effective procedure for treatment of displaced diaphyseal forearm fracture in children. J Pediatr Orthop 2004; 24(1): 7 12 Massetti D et al.: Percutaneous k-wire leverage reduction and retrograde transphyseal k-wire fixation of angulated radial neck fractures in children. Eur J Orthop Surg Traumatol 2020; 30(5): 931-7 13 Makela EA et al.: The effect of trauma to the lower femoral epiphyseal plate. An experimental study in rabbits. J Bone Joint Surg Br 1988; 70-B(2): 187-91 14 Rokkanen PU et al.: Bioabsorbable fixation in orthopaedic surgery and traumatology. Biomaterials 2000; 21(24): 2607-13 15 Svensson PJ et al.: Internal fixation with biodegradable rods in pediatric fractures: one-year follow-up of fifty patients. J Pediatr Orthop 1994; 14(2): 220 16 Józsa G et al.: pediatric diaphyseal forearm fracture management with biodegradable poly-l-lactide-co-glycolide (plga) intramedullary implants: a longitudinal study [internet]. Preprints; 2024 [cited 2025 Feb 16]. Available from: https://www.preprints.org/manuscript/202406.0368 17 Kim WS et al.: Comparison of surgical outcomes between bioabsorbable and metal screw fixation for distal tibial physeal fracture in children and adolescent. Int Orthop 2024; 48(10): 2681-7 18 Marek R et al.: Degradation behavior and osseointegration of Mg–Zn–Ca screws in different bone regions of growing sheep: a pilot study. Regen Biomater 2023; 10: rbac077 19 Donath K: Die Trenn-Dünnschliff-Technik zur Herstellung histologischer Präparate von nicht schneidbaren Geweben und Materialien: Apparate- und Methodenbeschreibung. EXAKT-Kulzer-Druckschr.; 1988. book

Das könnte Sie auch interessieren:

Wachstumslenkende Eingriffe an der unteren Extremität

Minimalinvasive wachstumslenkende Eingriffe als Alternative zu komplexen Osteotomien oder aufwendigen Verlängerungsoperationen gehören zum Standardinstrumentarium des Kinderorthopäden. ...

Weichteilverletzungen der kindlichen Hand

Weichteilverletzungen der kindlichen Hand reichen von oberflächlichen Hautlazerationen bis hin zu tiefgreifenden Schädigungen auch funktioneller Einheiten oder neurovaskulärer Strukturen ...

Scheibenmeniskus bei Kindern und Jugendlichen

Der Scheibenmeniskus ist eine angeborene anatomische Fehlbildung, die meist den lateralen Meniskus betrifft und häufig asymptomatisch bleibt. In einigen Fällen können sich jedoch ...