Chronische Atemwegserkrankungen in einem sich verändernden Klima

Bericht:

Regina Scharf, MPH

Redaktorin

Die global steigenden Temperaturen und zunehmenden Hitzewellen haben einen negativen Einfluss auf die Luftqualität, vor allem in Städten. Die Atemwege und die Lunge als Eintrittspforten sind direkt davon betroffen. Über die gesundheitlichen Konsequenzen bei Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen referierte Prof. Dr. med. Christian Witt von der Berliner Charité am Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie 2024.

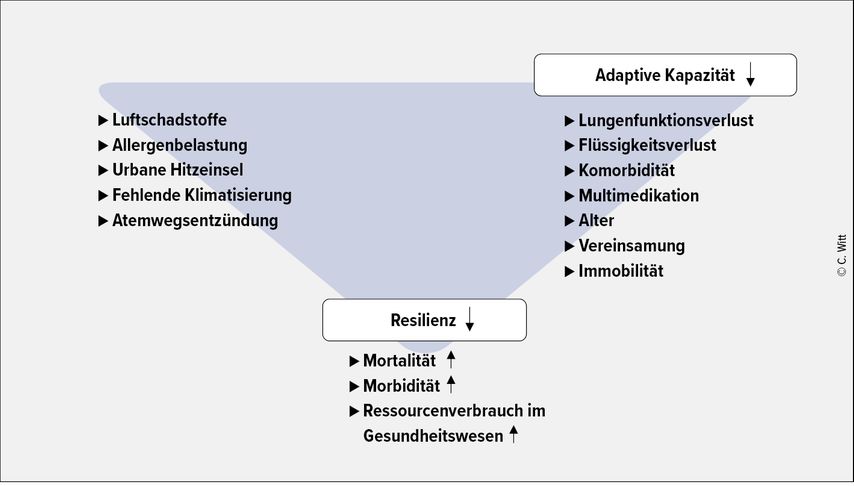

Angesichts des sich verändernden Klimas und der globalen Erwärmung mit ausgeprägten Hitzewellen in den Sommermonaten erfordert die Behandlung von vulnerablen Personen mit chronischen Erkrankungen eine besondere Aufmerksamkeit. Steigende Temperaturen führen zu einer Verschlechterung der Luftqualität durch höherere Belastungen mit Ozon, Feinstaub, Stickoxiden sowie durch Allergene. Dieser Schadstoffmix hat einen direkten Einfluss auf die Atemwege und die Lunge, wo er zu Hitzestress, Hyperventilation, Irritation und Entzündung der Bronchialschleimhaut, dem Verlust von Abwehrmechanismen wie der mukoziliären Clearance und zu einem erhöhten Risiko für Infektionen und Exazerbationen führen kann.1 Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma und COPD sind von den Veränderungen ganz besonders betroffen.2 Eine Zunahme der Morbidität infolge von obstruktiven Atemwegserkrankungen ist deshalb in Zukunft wahrscheinlich (Abb.1).3

Abb. 1: Modell für Patienten mit chronischer Lungenerkrankung bei Hitze und Luftbelastung (adaptiert nach Witt C & Liebers U 2023)3

Innerstädtische Hitzeinseln

Der Einfluss von Hitze und Luftverschmutzung auf die Gesundheit ist messbar: Gemäss der «WHO ambient air quality database» betrug die Zahl der vorzeitigen Todesfälle infolge der Feinstaubbelastung (PM2,5) im Jahr 2020 in Deutschland 28900 und in den USA 60200.4

Eine wichtige Rolle bei den klimabedingten Gesundheitsrisiken nimmt die Urbanisierung ein. Ein immer grösserer Anteil der Weltbevölkerung lebt in Städten: Gemäss den UN werden es bis zum Jahr 2050 etwa 66% sein. Verglichen mit ländlichen Gebieten herrschen in Städten höhere Temperaturen. Dieses als «Urban Heat Island Effect» oder städtischer Wärmeinseleffekt beschriebene Phänomen kann zu erheblichen Temperaturunterschieden führen. In Berlin beispielsweise wurden zwischen den innerstädtischen Bezirken und der ländlichen Umgebung Temperaturuntschiede von bis zu 8 Grad gemessen. Noch grösser sind die Unterschiede in Megacitys wie New York. Gemäss einer Infrarotaufzeichnung von Satelliten der NASA lag die Temperatur in New York City im Hitzesommer 2002 um 5–11 Grad Celsius höher als in der Umgebung.5

«Slow versus fast adapters»

Der Mensch ist in der Lage, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Das scheint auch in Bezug auf die globale Erwärmung zu stimmen. Wie eine Analyse der Tagestemperaturen und Todesfälle in New York City über ein Jahrhundert zeigen konnte, nahm die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beobachtete Übersterblichkeit infolge von hohen Temperaturen in der zweiten Hälfte substanziell ab, was gemäss den Studienautoren auf eine Adaptierung hindeutet.6 Die Geschwindigkeit, mit der sich die Menschen an die Temperaturen anpassen, ist jedoch unterschiedlich. Das macht es schwierig, die gesundheitlichen Folgen abzuschätzen. Eine entsprechende Studie geht davon aus, dass es dem grössten Teil der Bevölkerung (ca.80%) rasch, das heisst über wenige Generationen hinweg, gelingt, sich an die steigenden Temperaturen anzupassen («high adaptation»). Bei den übrigen 20% wird die Adaptierung länger dauern («low adaptation»).7 «Personen mit chronischen Krankheiten, wie der Atemwege, des kardiovaskulären Systems oder anderen internistischen Erkrankungen, gehörten mehrheitlich zu der Gruppe von ‹slow adapters›», sagte Prof. Dr. med. Christian Witt vom Universitätsklinikum Charité in Berlin.

Der Einfluss der globalen Erwärmung in Europa

Mit welchen Herausforderungen die Gesundheitssysteme angesichts der steigenden Temperaturen zukünftig konfrontiert sein werden, demonstrierte eine Beobachtungsstudie mit 12,5 Millionen Medicare-Empfängern in 213 US-amerikanischen Bezirken, im Zeitraum von 1999 bis 2008. Diese zeigte, dass ein Anstieg der Tagestemperatur um 10 Grad Fahrenheit (ca. 5,56°C) am gleichen Tag mit einer Zunahme von Notfallhospitalisationen aufgrund von Atemwegserkrankungen um 4,3% assoziiert war.8

Im Rahmen des UCaHS(Urban Climate and Heat Stress)-Projekts der deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) untersuchte eine Forschungsgruppe der Humboldt-Universität, Berlin, am Beispiel der Stadt Berlin die Auswirkungen steigender Temperaturen in Städten der mittleren nördlichen Breitengrade. «Das Klima in Berlin ist unbeeinflusst von Bergen oder dem Meer, es handelt sich quasi um eine naive Stadt», so der Referent. Das erlaube es, Risiken zu quantifizieren und nach Strategien zu suchen, mit denen sich die Folgen abschwächen lassen. Wie die Forschenden zeigen konnten, war es in der Stadt in den Hitzesommern 2006 und 2010 zu einer Übersterblichkeit von etwa 2000 Personen gekommen.9 Eine weitere, epidemiologische Untersuchung in mehreren europäischen Städten kam zu dem Ergebnis, dass es quer durch Europa in den Monaten Juni bis August eine hitzebedingte Zunahme der Todesfälle gab. Die höchste Mortalitätsrate wurde bei Personen mit Atemwegserkrankungen verzeichnet. Diese betrug in den untersuchten Städten nördlich der Alpen 6% pro 1°C Temperaturanstieg über dem stadtspezifischen Schwellenwert.10

Pulver statt Gas – Anpassung der Arzneimitteltherapie

Medikamente, die über den Herzschlag, die Hautdurchblutung und die Schweissproduktion Einfluss auf die Thermoregulation nehmen, können die adaptive Kapazität der Patienten negativ beeinflussen.3 Dazu gehören beispielsweise Betamimetika, Anticholinergika und Diuretika. Unter Hitzebedingungen kann eine krankheitsspezifische Dauermedikation bei Patienten mit COPD eine Exazerbation verursachen. In einer eigenen Studie des Referenten fanden sich Hinweise auf einen vulnerabilitätssteigernden Effekt von Notfallmedikamenten wie inhalierbaren kurz wirksamen Beta-2-Agonisten.3

Wegen der besseren Klimaverträglichkeit empfahl Witt, bevorzugt Pulverinhalatoren für die Therapie von Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen einzusetzen.

Seit dem Verbot der Fluorkohlenwasserstoffe (FCKW) werden in den Dosieraerosolen Hydrofluoroalkane (Flurane) als Treibmittel eingesetzt. Dabei handelt es sich um starke Treibhausgase. Das in Dosieraerosolen häufig verwendete Norfluran beispielsweise hat ein um das 1430-fach höheres Schädigungspotenzial für die Atmosphäre als CO2.

Ab welchem Schwellenwert bereits mit einer Zunahme von Hospitalisationen bei Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen zu rechnen ist, demonstrierte eine retrospektive Analyse. Diese hatte 563 Patienten, die in den Sommermonaten der Jahre 2006, 2010, 2011 und 2012 infolge einer COPD-Exazerbation im Statdtzentrum von Berlin notfallmässig hospitalisiert wurden, untersucht und gezeigt, dass die Häufigkeit der Hospitalisationen in wärmeren Sommern ab einer Temperatur von 18,3°C zunahm. In den kälteren Sommern lag die Temperaturgrenze, ab der ein Anstieg von Spitaleinweisungen verzeichnet wurde, bei 17,4°C.11 Ein Vergleich mit den Daten einer nationalen Beobachtungsstudie in England, in den Jahren von 2007 bis 2018, zeigte, dass das Risiko für eine Hospitalisation aufgrund einer COPD im Sommer ab einer Temperatur von 23,2°C mit jedem Grad Celsius um 1,47% zunahm. Als besonders vulnerabel erwies sich die Gruppe der COPD-Patienten im Alter von 65–74 Jahren.12

Adaptionsstrategien für mehr Resilienz

In Deutschland werden seit 2011 die Konzeptentwicklung, Implementation und Erforschung von Adaptationsstrategien in verschiedenen Bereichen wie unter anderem der Land- und Wasserwirtschaft und im Gesundheitssystem gefördert. Ein wichtiges Resultat ist die Implementierung eines Hitze-Warnsystems mit dem deutschen Wetterdienst, das nebst Vorhersagen und Warnstufen Verhaltensempfehlungen einschliesst. Zudem existieren in Deutschland, Frankreich, Italien und Grossbritannien Hitze-Aktionspläne zum Schutz der Bevölkerung.

Literaturtipp:

Die adaptive Kapazität pneumologischer Patienten kann durch die Förderung der Selbstmanagementkompetenzen verbessert werden. Dies sollte Teil der strukturierten Beratung bei pneumologischen Patienten sein. Auch telemedizinische Angebote können während der heissen Jahreszeit das Morbiditätssrisiko von Patienten mit COPD positiv beeinflussen.13 In Zukunft könnten zudem auch in Mitteleuropa Massnahmen zur Innenraumabkühlung notwendig werden.

Um sich auf das Szenario steigender Hospitalisationen aufgrund von chronischen Atemwegserkrankungen vorzubereiten, wurden in der Berliner Charité Patientenzimmer mit einer Klimaanlage ausgestattet und eine Begleitstudie zum Heilungsverlauf initiiert.14 Dabei konnte gezeigt werden, dass Patienten mit hitzebedingten COPD-Exazerbationen, die in den klimatisierten Räumen behandelt wurden, früher mobilisiert und signifikant früher entlassen werden konnten, verglichen mit Patienten in herkömmlichen Patientenzimmern. Als Ursache für die verzögerte Rekonvaleszenz in den nicht klimatisierten Patientenzimmern wird die geringe oder fehlende nächtliche Reduktion der Herz- und Atemfrequenz infolge der anhaltenden Hitzeblastung angenommen.

Klimafreundliche Massnahmen dringend erforderlich

Adaptionsmassnahmen wie die Klimatisierung führen zu einer Zunahme der Luftschadstoffbelastung. Diese könnte zusammen mit dem «Heat Island Effect» in den Grossstädten zu einem weiteren Anstieg der Mortalität beitragen.15 «Die Abkehr von fossilen Energieträgern hin zu neuen, klimafreundlichen Technologien im Verkehr, bei der Wärme- und Kältegewinnung et cetera ist deshalb dringend notwendig», so Witt. Gut belegt sind die positiven Effekte einer innerstädtischen Begrünung auf die Temperatur und die Luftqualität. Eine dichte Vegetation, insbesondere mit Bäumen, spendet Schatten, reduziert die CO2-Konzentration und die Schadstoffbelastung und schwächt die Folgen von Hitze ab.

Quelle:

Jahresmeeting der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie, 29. bis 31. Mai 2024, Baden

Literatur:

1 Bernstein AS et al.: Lungs in a warming world: climate change and respiratory health. Chest 2013; 143: 1455-59 2 Hoffmann C et al.: Asthma and COPD exacerbation in relation to outdoor air pollution in the metropolitan area of Berlin, Germany. Respir Res 2022; 23: 64 3 Witt C, Liebers U: Urbane Hitze- und Luftbelastung – was muss der Kliniker wissen? Pneumonews 2023; 15: 38-45 4 WHO Database on ambient air quality. Einsehbar unter: www.who.int 5 Petkova EP et al.: Heat and mortality in New York City since the beginning of the 20th century. Epidemiology 214; 25: 554-60 6 Petkova EP et al.: Towards more comprehensive projections of urban heat-related mortality: estimates for New York City under multiple population, adaptation, and climate scenarios. Environ Health Perspect 2017; 125: 47-55 7 Zhao Q et al.: Global, regional, and national burden of mortality associated with non-optimal ambient temperatures from 2000 to 2019: a three-stage modelling study. Lancet Planet Health 2021; 5: e415-25 8 Anderson GB et al.: Heat-related emergency hospitalizations for respiratory diseases in the Medicare population. Am J Respir Crit Care Med 2013; 187: 1098 9 Schuster C et al.: Heat mortality in Berlin – spatial variability at the neighborhood scale. Urban Climate 2014; 10: 134-147 10 Baccini M et al.: Heat effects on mortality in 15 European cities. Epidemiology 2008; 19: 711-9 11 Hoffmann C et al.: Increased vulnerability of COPD patient groups to urban climate in view of global warming. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018; 13: 3493-3501 12 Konstandinoudis G et al.: Ambient heat exposure and COPD hospitalisations in England: a nationwide case-crossover study during 2007-2018. Thorax 2022; 77: 1098-1104 13 Krolewsky R et al.: Klima-Sprechstunde. Ein (Be)Handlungskonzept für gesunde Menschen auf einem gesunden Planeten. Bayrisches Ärzteblatt 2022; 84-86 14 Hoffmann C et al.: An adaptation strategy to urban heat: hospital rooms with radiant cooling accelerate patient recovery. ERJ Open Res 2021; 7:00881-2020 15 Abel DW et al.: Air-quality-related health impacts from climate change and from adaptation of cooling demand for buildings in the eastern United States: an interdisciplinary modeling study. PLoS Med 2018; 15: e1002599r

Das könnte Sie auch interessieren:

Telemonitoring bei CPAP-Patienten: Begleitung von Anfang an

Inder Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen bietet Telemonitoring (TM) die Möglichkeit, Probleme insbesondere in der Gewöhnungsphase, aber auch später auftretende Therapieprobleme ...

Pathobiologie und Genetik der pulmonalen Hypertonie

Für die 7. Weltkonferenz für pulmonale Hypertonie (World Symposium on Pulmonary Hypertension; WSPH) 2024 beschäftigten sich zwei Task-Forces aus 17 internationalen Experten allein mit ...