Ursachen und Folgen des Medikamentenmangels in Österreich und Europa

Autor:

Priv.-Doz. Dr. Johannes Pleiner-Duxneuner

Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin e.V., Wien: https://www.gpmed.at/

E-Mail: johannes.pleiner@gpmed.at

In letzter Zeit sind Arzneimittel-Lieferengpässe immer wieder medienwirksam beleuchtet worden. Ein Medikamentenmangel bzw.Lieferengpass tritt dann ein, wenn ein Arzneimittel nicht in der erforderlichen Menge oder nicht zum erforderlichen Zeitpunkt verfügbar gemacht werden kann.

Keypoints

-

Lieferengpässe von Medikamenten sind zunehmend spürbar. Betroffen sind vorrangig Antibiotika.

-

Die Ursachen sind multifaktoriell durch gesteigerte Nachfrage und geringeres Angebot erklärbar, bedingt durch globale Lieferketten.

-

Eine einfache Lösung des komplexen Problems ist nicht realistisch. Allerdings gibt es Lösungsansätze, die auch kurzfristig sinnvoll umgesetzt werden können.

Medikamentenmangel in Österreich

Über die Jahre hinweg ist es zu einer doch deutlichen Steigerung der Meldungen von Lieferengpässen gekommen. Über das Jahr 2019 gerechnet waren 323 Arzneimittel davon betroffen. Mit Inkrafttreten der Verpflichtung zur Meldung von Vertriebseinschränkungen erhöhten sich die Meldungen im Jahr 2020 in Summe auf 1096. Im Jahr 2021 gab es insgesamt 788 Meldungen, 2022 waren es 1257 Meldungen.1

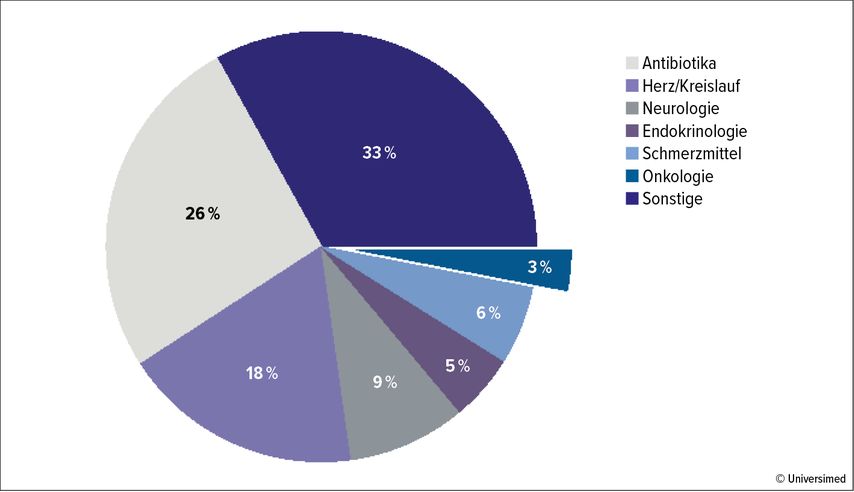

Für 2023 kann eine noch höhere Anzahl erwartet werden. Die Zahlen vom März 2023 sollen hier kurz weiter im Detail beleuchtet werden. Ende März 2023 war die Anzahl der nicht verfügbaren Arzneimittel 343.2 Inklusive der eingeschränkt lieferbaren Arzneimittel waren es etwa 600. Bei über 16000 zugelassenen Arzneimitteln entspricht das einem Anteil von ca. 2%.Deshalb ist es in Österreich bis jetzt auch noch zu keinem echten Versorgungsengpass für Arzneimittel gekommen, da immer therapeutische Alternativen verfügbar waren, die von der Apotheke nach Rücksprache mit behandelnden Ärzt*innen abgegeben werden konnten. Am ehesten waren wir in Österreich in den Wintermonaten bei den Antibiotika einem Versorgungsengpass nahe (Abb. 1). 26% der nicht lieferbaren Arzneimittel waren Antibiotika, gefolgt von Herzkreislaufmitteln. Onkologische Präparate waren übrigens mit 3% kaum von Lieferengpässen betroffen.

Abb. 1: Nicht lieferbare Medikamente nach Verwendung, Stand März 2023. Modifiziert nach dem Vertriebseinschränkungsregister Österreich2

Das Thema „Lieferengpass“ ist übrigens eher ein Thema von „älteren“ Medikamenten, deren Zulassung schon länger zurückliegt. So sind 80% der Arzneimittel, die nicht lieferbar sind, vor über zehn Jahren zugelassen worden. Die Komplexität der globalen Lieferketten zeigt sich übrigens auch daran, dass auch 65 (19%) Medikamente von österreichischen Herstellern nicht lieferbar waren.

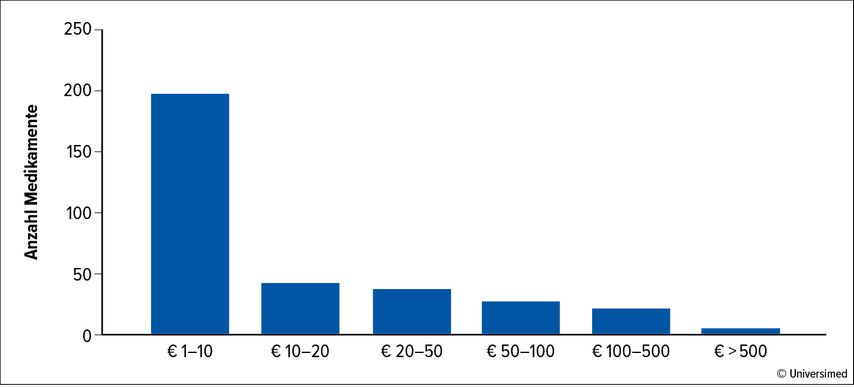

Lieferengpässe sind vor allem auch ein Problem niedrigpreisiger Medikamente. Hier dürfte der wirtschaftliche Druck und damit eine Priorisierung von anderen Medikamenten von hochpreisigen Märkten eine Rolle spielen. Die Mehrzahl der nicht lieferbaren Medikamente hat Packungspreise (Kassenverkaufspreis) von 1–10 Euro (Abb. 2). Darunter sind auch viele gut eingeführte und bekannte Medikante wie beispielweise MexalenTM oder AprednisolonTM mit Packungspreisen um rund einen Euro.

Abb. 2: Kassenverkaufspreis (KVP) der nicht lieferbaren Medikamente, Stand März 2023. Modifiziert nach dem Vertriebseinschränkungsregister Österreich2

Medikamentenmangel in Europa

Beim Blick über die Grenzen wird klar, dass die Arzneimittelknappheit kein österreichisches Problem ist, vielmehr zeigt sich in fast allen europäischen Staaten ein ähnliches Bild. Obwohl es in fast allen europäischen Staaten ein Lieferengpass-Register gibt, sind die Zahlen aufgrund unterschiedlicher Zählweisen (Arzneimittelspezialität vs. bestimmte Packungsgrößen etc.) nur bedingt vergleichbar. Am ehesten vergleichbar ist Österreich mit Deutschland, wo beispielweise im März 2023 Lieferengpässe bei 455 Medikamenten gemeldet wurden.3 Auch hier waren Antibiotika, wie in fast allen europäischen Ländern, schlecht lieferbar. Allerdings waren auch Länder, in denen es eine nennenswerte Produktion von fertigen Produkten (Italien) beziehungsweise Inhaltsstoffen (Spanien) gibt, von Lieferengpässen betroffen.4

Ursachen des Medikamentenmangels

Die Ursachen für Arzneimittelengpässe sind multifaktoriell, vielschichtig und in den verschiedenen Ebenen der Produktions- und Vertriebskette zu finden. Oft ist nicht ein singulärer Grund der Auslöser eines Arzneimittelengpasses, vielmehr beeinflussen mehrere Ursachen synergetisch die Marktverfügbarkeit. Prinzipiell lassen sich die Ursachen grob in Angebot und Nachfrage einteilen.

Das Angebot kann durch folgende Ursachen beeinträchtigt werden:

-

Knappheit bei Wirkstoffen. Die Zertifikate für Wirkstoffherstellung liegen zu 63% bei asiatischen und nur zu 33% bei europäischen Herstellern.

-

längere Lieferzeiten bei Bestandteilen, die im Fertigungsprozess benötigt werden (z.B. Lösungsmittel und Beschichtungen, Papier, Verschlüsse, Kunststoff- und Glasbehälter)

-

Probleme im Vertrieb (geschlossene Grenzen usw.)

-

anhaltender Fachkräftemangel und Personalausfälle

-

Steigende Qualitätsanforderungen und regulatorische Anforderungen verteuern die Produktion. Damit kommt es zu einer Konzentration bei den Herstellern.

-

Marktkonzentration bei Produktion und Vertrieb durch steigenden Kostendruck. Daher sind vor allem niedrigpreisige Medikamente betroffen.

Folgende Punkte führen zu einer steigenden Nachfrage:

-

unerwarteter Mehrbedarf (z.B. Covid, Influenza, RSV)

-

Parallelhandel durch unterschiedliche Preisgestaltung in Europa

Lösungsansätze

Rasch zum Erfolg führen würden:

-

Zusammenarbeit von pharmazeutischer Industrie, Apotheken, Ärzt*innen und Behörden, wie beim Vertriebseinschränkungsregister auf EU-Ebene und in Österreich, inklusive des Verbots von Parallelhandel bei Bedarf

-

(flächendeckende) Aufnahme von Lieferengpässen in die Software von medizinischen Dienstleistenden

-

nationale Bevorratung versorgungskritischer/versorgungsrelevanter Arzneimittel, wie es gerade von der Bundesregierung ausgearbeitet wird

-

höhere Flexibilität mit fremdsprachigen Gebrauchsinformationen und Kennzeichnungen

Eher mittelfristig umsetzbar:

-

Erhebung und Nutzung von Daten, um Lieferketten transparent zu machen, Parallelimporte darzustellen und Fälschungen zu erkennen, aber auch um epidemiologische Daten um Krankheitsverläufe und Pandemien besser vorhersagen und einschätzen zu können.

-

Ausbau der Produktion in der EU und in Österreich („reshoring“). Allerdings dauert der Aufbau einer neuen Fertigungsanlage circa fünf Jahre. Es ist auch unrealistisch zu glauben, dass eine europäische Produktion vollkommen unabhängig von globalen Lieferketten sein kann. Auch österreichische Hersteller haben Lieferprobleme.

-

Forschungsstandort fördern: Ein exzellenter Forschungsstandort hilft, Krisen schneller zu bewältigen, unter anderem durch Zugang zu neuen Medikamenten in Studien. Auch ein funktionierender regulatorischer Rahmen und schnellere Genehmigungsverfahren helfen, den Zugang zu verbessern.

-

Mehr Produktion und Forschung in Europa bedeutet allerdings auch zwangsläufig eine Abkehr von einer Preispolitik, die nur Kosteneinsparungen als Ziel hat.

Da die Ursachen der Lieferengpässe sehr heterogen und komplex sind, gibt es leider auch keine einfachen, kurzfristigen Lösungen des Problems. Dennoch lassen sich einige Punkte rasch umsetzen, andere Lösungsansätze benötigen mit Sicherheit eine längere Vorbereitungszeit.

Literatur:

1 AGES Medizinmarktaufsicht. Online unter https://www.ages.at/mensch/arzneimittel-medizinprodukte/arzneimittel-lieferengpaesse 2 Vertriebseinschränkungsregister Österreich. Online unter https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/meldewesen/vertriebseinschraenkungen 3 Lieferengpass Register Deutschland (BFARM). Online unter https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelinformationen/Lieferengpaesse/_node.html?nn=11296612 4 Austrian Supply Chain Intelligence Institute. Online unter https://ascii.ac.at/

Das könnte Sie auch interessieren:

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen

Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...