Kreuzbandrevisionen in Österreich

Autoren:

Prof. Dr. Andreas Janousek

OA Dr. Michael Jesenko MBA MPH MSc

Kniezentrum und Kompetenzzentrum für Sportverletzungen, Privatklinik Döbling

E-Mail: AJanousek@medteam.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Kreuzbandverletzungen, insbesondere des vorderen Kreuzbandes (VKB), zählen zu den häufigsten ligamentären Knieverletzungen, vor allem im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten. In Österreich, einem Land mit hoher sportlicher Aktivität, zeigt sich eine entsprechende Häufung solcher Verletzungen und deren operativer Versorgung.

Häufigkeit von Kreuzbandrevisionen

Die Inzidenz von Kreuzbandrupturen liegt in Österreich bei etwa 30–40 Fällen pro 100000 Einwohner pro Jahr. Etwa 10–15% der Patienten, die sich einer vorderen Kreuzbandrekonstruktion unterziehen, benötigen im Verlauf eine Revision. Diese Zahl variiert jedoch je nach verwendeter chirurgischer Technik, Rehabilitation und Patientencompliance. Revisionseingriffe machen somit einen signifikanten Anteil der orthopädisch-traumatologischen Eingriffe am Knie aus.

Geschlechterverteilung

Es zeigt sich eine klare Geschlechterdifferenz: Die männliche Bevölkerung stellt in Österreich etwa 60–70% der Fälle bei primären Kreuzbandrekonstruktionen dar, was auf eine höhere Beteiligung an risikobehafteten Sportarten zurückgeführt werden kann. Interessanterweise ist jedoch der Anteil von Frauen an Revisionseingriffen relativ höher im Vergleich zu Männern, was auf Unterschiede in biomechanischen und hormonellen Faktoren sowie in der Qualität der Rehabilitation und Rückkehr zu sportlichen Aktivitäten hindeuten könnte.

Risikofaktoren für Revisionen

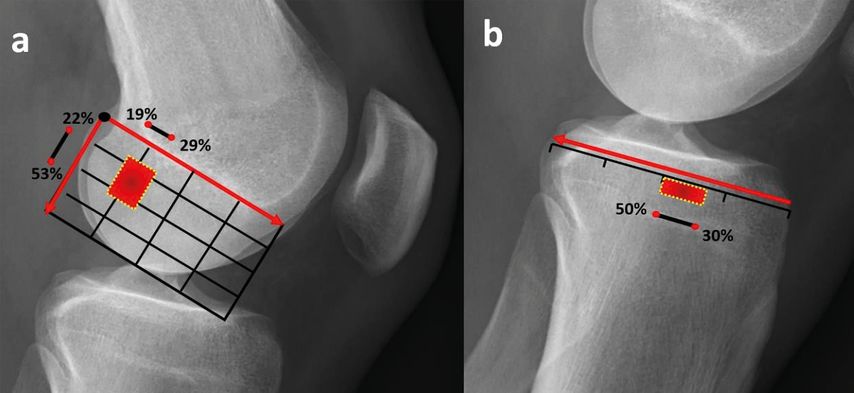

Die häufigsten Gründe für eine Kreuzbandrevision sind (Abb. 1):

Patientenabhängige Faktoren

Vor allem bei jüngeren Patient:innen kann es durch den hohen Anspruch beim Sport zu neuerlichen Verletzungen des VKB kommen. Falls die Vorgaben durch zu frühen Return to Sport nicht eingehalten werden, steigt das Risiko für eine Reruptur um das Siebenfache.

Chirurgische Fehler

Man geht davon aus, dass die Fehlposition der Kanäle in bis zu 80% der Fälle die Ursache für eine Reruptur darstellt. Dabei wird der Kanal meist femoral zu weit ventral angelegt. Die unzureichende Fixierung oder intraoperative Spannung können ebenfalls eine große Rolle spielen. Die Aufgabe des Operationsteams besteht ebenfalls in der richtigen Wahl des Transplantates, des Operationszeitpunktes und die Adressierung der Begleitverletzungen.

Biologische Faktoren

Das fehlende Einheilen des Transplantates kann oft nur als Ausschlussdiagnose gestellt werden und findet auf zellulärer Ebene statt. Aus diesem Grund sollte eine Press-Fit-Verankerung angestrebt und Allografts bei jungen Patient:innen vermieden werden. Eine Infektion kann ebenfalls zu einer Reruptur führen und sollte im Verdachtsfall ausgeschlossen werden.

Die Häufigkeit von Revisionen kann durch eine optimierte operative Technik, eine individualisierte Rehabilitation und präventive Maßnahmen zur Reduktion von Wiederverletzungen gesenkt werden.

Regionale und sportartspezifische Aspekte

In Österreich sind alpine Skisportarten und Fußball wesentliche Risikofaktoren für Kreuzbandverletzungen und -revisionen. Insbesondere in den westlichen Bundesländern wie Tirol, Salzburg und Vorarlberg, wo Skisport einen hohen Stellenwert hat, ist die Inzidenz entsprechend höher. Die epidemiologischen Daten zu Kreuzbandrevisionen in Österreich verdeutlichen die Bedeutung präventiver Strategien, evidenzbasierter chirurgischer Verfahren und einer konsequenten Rehabilitation, um das Risiko für Revisionseingriffe zu minimieren.

Klinische und radiologische Untersuchungen vor einer vorderen Kreuzbandrevision

Vor einer Revision des vorderen Kreuzbandes (VKB) ist eine umfassende klinische und radiologische Abklärung erforderlich, um die Ursachen für das Transplantatversagen zu identifizieren, Begleitverletzungen zu erkennen und die Operationsplanung zu optimieren.

Klinische Untersuchungen

Anamnese

-

Erhebung der Vorgeschichte, inklusive primärer Rekonstruktionsoperation (Technik, verwendetes Transplantat, Komplikationen);

-

Angaben zu neuen Traumata oder chronischer Instabilität;

-

Informationen zu Rehabilitation und Sportaktivitäten nach der Erstoperation.

Inspektion

-

Beurteilung von Schwellungen, Hautbeschaffenheit und etwaigen Narben;

-

Gangbild, Narben, Extension (Zyklops), Flexion (Arthrofibrose), Hyperextension (>5°), Erguss;

-

Überprüfung von Muskelatrophien, insbesondere des Quadrizeps- und Hamstring-Muskelapparats.

Stabilitätsprüfung

-

Lachman-Test: Beurteilung der anterioren Translation des Unterschenkels im Vergleich zur Gegenseite;

-

Pivot-Shift-Test: Evaluation der Rotationsinstabilität.

Beurteilung von Begleitverletzungen

Untersuchung auf Schäden an den Menisken, Seitenbändern und der hinteren Kreuzbandstabilität.

Radiologische Untersuchungen

Konventionelles Röntgen

Patella tangential, anteroposteriore Aufnahme des Kniegelenks, laterale Aufnahme des Unterschenkels und Ganzbeinaufnahme. Beurteilung von Tunnelplatzierung, Tunnelvergrößerung (Osteolyse), Arthrosezeichen, Fehlstellungen, tibialem Slope.

Magnetresonanztomografie (MRT)

Zum Nachweis von Transplantatschäden (Partial- oder Totalruptur), Begleitverletzungen der Menisken, Knorpel oder anderer Bänder sowie synovialen Reaktionen oder Zystenbildung entlang der Tunnel.

Computertomografie (CT)

Abb. 2: 3D-Druck eines Femurs mit geplanter Tunnelpositionierung (schwarzer Punkt), neben dem alten Tunnel

Zur genauen Darstellung der Knochenverhältnisse und Tunnelposition und Evaluation der Tunnelgröße und -ausrichtung. Zur Beurteilung von Knochensubstanzdefekten insbesondere für die Planung einer möglichen Bohrkanalauffüllung, und damit einer ein- oder zweizeitigen Revision. 3D-CT zur besseren Beurteilung der Tunnelplatzierung (Abb. 2).

Zusätzliche Überlegungen

Laboruntersuchungen

Ausschluss einer infektiösen Ursache des Transplantatversagens (CRP, Leukozyten, Gelenkpunktat bei Verdacht).

Gelenkpunktion

Analyse der Synovialflüssigkeit bei Verdacht auf septische oder entzündliche Ursachen.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind essenziell für die Planung der chirurgischen Revision, einschließlich der Auswahl des Transplantats, der Tunnelrevision und der Behandlung begleitender Pathologien.

Transplantate für eine vordere Kreuzbandrevision

Die Wahl des Transplantats bei einer vorderen Kreuzbandrevision hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich der Ursache des Transplantatversagens, der Verfügbarkeit von Spendergewebe, der Anatomie des Patienten und der individuellen klinischen Anforderungen. Grundsätzlich sollte ein Transplantat gewählt werden, das eine ausreichende Stabilität gewährleistet, gut integriert und den individuellen Bedürfnissen des Patienten entspricht.

Häufig verwendete Transplantate

Autogene Sehnentransplantate

(Autologe Transplantate) durch Entnahme von körpereigenem Gewebe des Patienten. Vorteile: keine immunologischen Reaktionen, gute Einheilung.

Patellarsehnentransplantat (Bone-Patellar-Tendon-Bone, BPTB)

Vorteile sind eine gute Primärstabilität, Knocheneinheilung an femoralem und tibialem Tunnel. Nachteile: Risiko für Patellaspitzensyndrom oder anterioren Knieschmerz. Geeignet bei Patienten mit vorherigem Hamstring-Transplantat.

Hamstringsehnen (Semitendinosus- und Gracilissehne)

Vorteile sind ein geringeres Risiko für anteriore Knieschmerzen sowie gute Flexibilität für die Tunnelplatzierung. Nachteil: potenzielle Beeinträchtigung der Beugemuskulatur. Wurde meist bereits verwendet bei der Primäroperation.

Quadrizepssehne

Vorteile sind eine große Sehnendicke, geeignet für Patienten mit hohem Belastungsprofil, sowie gute biomechanische Eigenschaften. Nachteil: potenzielles Risiko für Quadrizepsschwäche.

Allogene Sehnentransplantate

(Allogene Transplantate) durch Verwendung von Spendergewebe (Leichenpräparate). Vorteile: kein zusätzlicher Gewebeverlust am Entnahmeort, weniger postoperative Schmerzen. Nachteil: längere Einheilzeit im Vergleich zu autologen Transplantaten. Geeignet bei komplexen Revisionen oder Patienten mit eingeschränkten autologen Optionen.

Wahl des Transplantats in Abhängigkeit von der Revision

Primärtransplantat und -versagen

Die Wahl des Transplantats bei der Revision sollte ein anderes Gewebe als das beim primären Eingriff verwendete umfassen, um die Biomechanik zu optimieren und Entnahmedefizite zu vermeiden. Primäres BPTB: Revision bevorzugt mit Hamstring- oder Quadrizepssehne. Primäre Hamstringsehne: Revision bevorzugt mit BPTB oder Quadrizepssehne.

Begleitende Pathologien

Bei Knochendefekten: BPTB oder Transplantate mit Knochenanteil bevorzugt.

Patientenspezifische Faktoren

Bei Hochleistung, Sportlern oder stark aktiven Patienten: autologe Transplantate mit hoher biomechanischer Belastbarkeit bevorzugt. Bei älteren oder weniger aktiven Patienten: allogene Transplantate möglich. Die Wahl des Transplantats sollte individuell an die klinischen und anatomischen Gegebenheiten des Patienten angepasst werden, wobei die langfristige Stabilität und Funktion des Kniegelenks oberste Priorität hat.

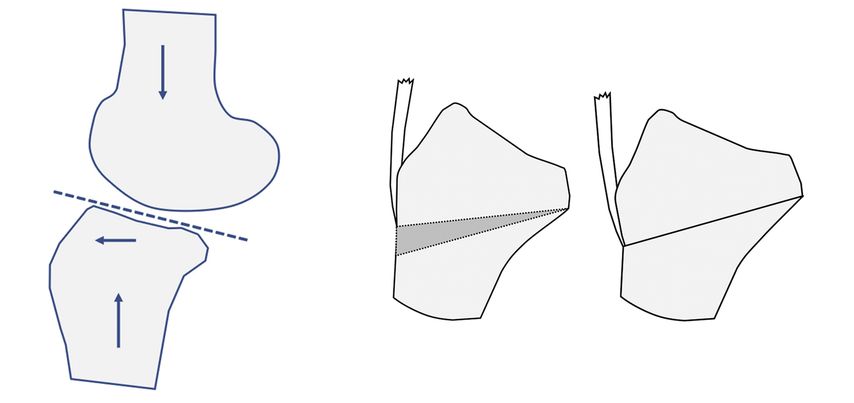

Unterschied zwischen einzeitigen und zweizeitigen Kreuzbandrevisionen

Die Revision eines vorderen Kreuzbandes (VKB) kann entweder einzeitig oder zweizeitig erfolgen. Die Wahl des Verfahrens hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Ursache des Transplantatversagens, des Zustands der knöchernen Tunnel, Begleitverletzungen und der individuellen Patientensituation

Einzeitige Kreuzbandrevision

Definition

Abb. 3: Intraoperatives Bild. Die rote Hülse zeigt den neuen Tunnel hinter dem primären Tunnel

Die einzeitige Revision erfolgt in einem einzigen operativen Eingriff, bei dem das fehlerhafte Transplantat entfernt, die knöchernen Tunnel korrigiert (falls erforderlich) und ein neues Transplantat eingesetzt wird (Abb. 3).

Indikationen

Geringer Tunneldefekt: anatomisch und nicht erweitert; nichtanatomische Kanäle ohne Kontakt zum geplanten Kanal; mittelgradig (10–15mm) erweiterter Kanäle in anatomischer Position.

Vorteile

Nur ein chirurgischer Eingriff, wodurch Belastung und Rehabilitation für den Patienten reduziert werden. Schnellere Wiederherstellung der Kniefunktion. Weniger Kosten und kürzere Gesamtbehandlungsdauer.

Nachteile

Begrenzte Möglichkeit zur Korrektur von Knochendefekten. Geringe Flexibilität bei teilweise überlappenden Tunneln.

Zweizeitige Kreuzbandrevision

Definition

Die zweizeitige Revision erfolgt in zwei getrennten Eingriffen. Im ersten Eingriff werden Transplantatreste und störende knöcherne Anteile entfernt. Die alten Tunnel werden angefrischt und mit Eigen- oder Fremdknochen aufgefüllt. Nach einer Einheilphase von etwa sechs Monaten wird im zweiten Schritt die Kreuzbandersatzoperation durchgeführt.

Indikationen

Ausgeprägte Tunneldefekte: wenn die Tunnel zu groß oder schlecht positioniert sind, um eine sofortige Transplantatfixation zu ermöglichen.

Vorteile

-

Optimale Vorbereitung der anatomischen Voraussetzungen, einschließlich der Korrektur von Tunnelpositionen und Defekten.

-

Geringeres Risiko für ein erneutes Versagen des Transplantats, da die Knochenheilung und Tunnelposition vor der zweiten OP optimiert werden.

-

Geeignet für komplexe Fälle oder Patienten mit vorhergehenden Infektionen.

Nachteile

-

Zwei operative Eingriffe bedeuten höhere Belastung, Kosten und eine längere Behandlungs- und Rehabilitationsdauer.

-

Psychische und physische Mehrbelastung für den Patienten.

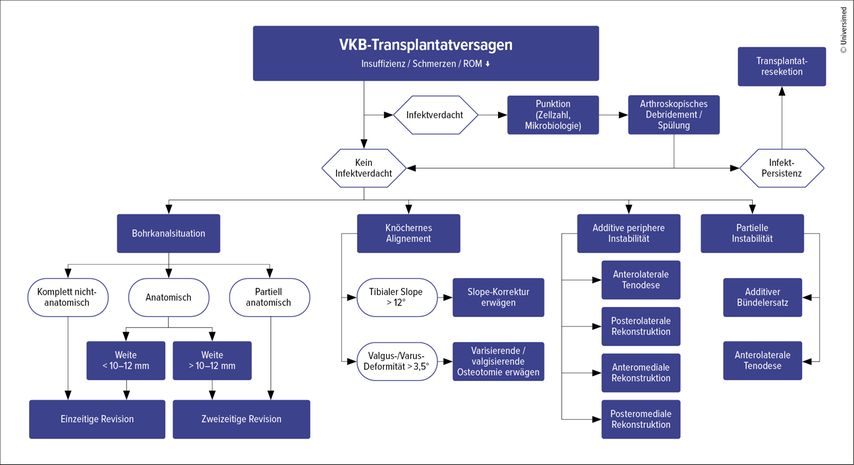

Die Wahl zwischen einzeitiger und zweizeitiger Revision hängt stark von den individuellen anatomischen, klinischen und infektiösen Gegebenheiten des Patienten ab. Eine sorgfältige präoperative Planung und bildgebende Diagnostik sind entscheidend, um das optimale Vorgehen zu bestimmen (Abb. 4).

Der Lemaire-Zusatzplastik-Eingriff bei Kreuzbandrevisionen

Die Lemaire-Zusatzplastik (oder anterolaterale Zusatzplastik) ist eine chirurgische Technik zur Verstärkung der anterolateralen Stabilität des Kniegelenks. Sie wird häufig ergänzend zu einer vorderen Kreuzbandrekonstruktion oder -revision durchgeführt, um die Rotationsinstabilität zu minimieren und das Risiko für ein erneutes Transplantatversagen zu verringern.

Prinzip des Lemaire-Verfahrens

Der Eingriff basiert auf der Verstärkung der anterolateralen Strukturen des Kniegelenks, insbesondere des anterolateralen Bandes (ALL) und der Iliotibialband-Strukturen. Dabei wird ein Teil des Iliotibialbands (ITB) genutzt, um eine zusätzliche Verstärkung der lateralen Stabilität zu erzielen.

Relevanz der Lemaire-Zusatzplastik beiKreuzbandrevisionen

Minimierung der Rotationsinstabilität

Bei Kreuzbandverletzungen, insbesondere bei Revisionseingriffen, bleibt oft eine Restinstabilität bestehen, die nicht allein durch die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands (VKB) behoben wird. Die Lemaire-Zusatzplastik adressiert die anterolaterale Instabilität und stabilisiert das Knie gegen übermäßige Innenrotation.

Reduktion des Risikos für erneutes Transplantatversagen

Studien zeigen, dass eine erhöhte anterolaterale Stabilität das Risiko für ein erneutes Transplantatversagen deutlich senkt, teilweise von 11% auf 4%. Besonders bei Patienten mit einem hohen Risiko für Reverletzungen (z.B. Hochleistungssportler, jüngere Patienten) kann der Eingriff entscheidend sein.

Indikationen bei spezifischen Patientengruppen

Hyperlaxität: Patienten mit generalisierter Bandlaxität profitieren von der Zusatzplastik, da sie anfälliger für Instabilitäten sind.

Kritische Überlegungen

Der Eingriff erfordert eine präzise operative Technik, um Überkorrekturen oder Einschränkungen der Beweglichkeit zu vermeiden. Bei falscher Spannung des Transplantats kann es zu Problemen mit der Kniegelenkbeweglichkeit oder zu einer unphysiologischen Belastung kommen.

Slope-Korrektur beiKreuzbandrevisionen

Die Slope-Korrektur (Veränderung des tibialen posterioren Neigungswinkels) ist ein chirurgischer Eingriff, der bei vorderen Kreuzbandrevisionen durchgeführt werden kann, wenn eine pathologische tibiale Posteriorneigung (Tibial Slope) ursächlich für das Transplantatversagen ist oder die biomechanische Stabilität beeinträchtigt (Abb. 5).

Abb. 5: Tibiale Neigungswinkelkorrektur in Kombination mit einer zweiten Revision des vorderen Kreuzbands sorgt für gute Kniegelenkstabilität und verhindert Transplantatrisse. Mod nach Dejour D et al.

Biomechanischer Hintergrund

Der Tibial Slope ist der Neigungswinkel der tibialen Gelenkfläche in Bezug auf die longitudinale Achse der Tibia. Ein gesteigerter Tibial Slope führt zu einer verstärkten anterioren Verschiebung des Tibiaplateaus bei Belastung, wodurch das vordere Kreuzband (VKB) übermäßig belastet wird. Dies erhöht das Risiko für ein Transplantatversagen oder eine Instabilität. Ein verminderter Tibial Slope kann die Biomechanik der Gelenkstabilität ebenfalls negativ beeinflussen, da die Bewegungsdynamik unphysiologisch verändert wird.

Indikationen für eine Slope-Korrektur

Erhöhter Tibial Slope (>12°–15°):

Indiziert bei Patienten mit rezidivierender Instabilität trotz korrekt durchgeführter VKB-Rekonstruktion und bei Patienten mit wiederholtem Transplantatversagen ohne zusätzliche biomechanische Ursachen (z.B. Achsfehlstellungen) und nachweislich gesteigertem Slope im seitlichen Röntgenbild.

Hyperlaxität des Kniegelenks

Bei generalisierter Bandlaxität oder ligamentärer Insuffizienz kann ein steiler Slope die Instabilität verstärken. Die Slope-Reduktion senkt die anteriore tibiale Belastung und verbessert die mechanische Stabilität.

Chirurgische Techniken der Slope-Korrektur

Posterior geschlossene Keilosteotomie, bei der ein keilförmiges Knochenstück aus dem posterioren Tibiaplateau entfernt wird (Abb. 6).

Timing und Kombination mit der VKB-Revision

Simultane Slope-Korrektur

Wenn der abnormale Tibial Slope eindeutig für die Instabilität verantwortlich ist, kann die Slope-Korrektur zusammen mit der Kreuzbandrevision durchgeführt werden. Vorteil: einzeitiger Eingriff mit sofortiger Stabilisierung.

Stufenweises Vorgehen

Bei komplexen Fällen oder wenn zusätzliche Achsfehlstellungen vorliegen, kann die Slope-Korrektur zunächst separat erfolgen, gefolgt von der VKB-Revision nach Heilung nach 6–12 Monaten (Abb. 7).

Abb. 7: Empfohlener Therapiealgorithmus einer Reinsuffizienz nach erfolgter VKB-Ersatzoperation (mod. nach: 2022 AGA-Komitee-Knie-Ligament)

Nachbehandlung nach Kreuzbandrevisionen

Die Nachbehandlung nach einer Kreuzbandrevision ist ein essenzieller Bestandteil des Behandlungskonzepts und zielt darauf ab, die biomechanische Stabilität des Kniegelenks zu schützen, die Heilung des Transplantats zu unterstützen und eine schrittweise funktionelle Wiederherstellung zu ermöglichen. Dabei ist ein individualisierter Rehabilitationsplan erforderlich, der den Patientenstatus, die chirurgische Technik und etwaige Begleiteingriffe berücksichtigt.

Allgemeine Prinzipien der Nachbehandlung

Schutz des Transplantats

Vermeidung von übermäßiger Belastung oder Rotationsbewegungen, die das Transplantat gefährden könnten, sowie langsames Fortschreiten von Mobilisation und Belastung.

Wiederherstellung der Beweglichkeit

Fokussierung auf eine schmerzfreie Beweglichkeit in einem physiologischen Bereich und Vermeidung von Bewegungseinschränkungen durch frühzeitige Mobilisation.

Muskelkräftigung und Propriozeption

Wiederaufbau der Muskelkraft zur Stabilisierung des Kniegelenks und Verbesserung der neuromuskulären Kontrolle zur Prävention von Instabilitäten.

Besonderheiten bei Revisionseingriffen

Längere Schutzphase

Aufgrund der häufig komplexeren chirurgischen Situation dauert die Nachbehandlung oft länger als bei Primärrekonstruktionen.

Individuelle Anpassung

Hängt ab von Begleiteingriffen wie HTO oder Slope-Korrektur.

Regelmäßige Nachkontrollen

Klinische und radiologische Kontrollen zur Überprüfung der Transplantateinheilung und Gelenkstabilität.

Die Nachbehandlung nach einer Kreuzbandrevision erfordert einen strukturierten, phasenorientierten Ansatz, der individuell auf den Patienten und die durchgeführten Begleiteingriffe abgestimmt ist. Ziel ist die Wiederherstellung der Kniegelenksfunktion und die Minimierung des Risikos für eine erneute Kreuzbandverletzung. Entsprechende klinische Kontrollen sind im Verlauf ebenso erforderlich wie eine physiotherapeutische Betreuung. Eine Rückkehr zum Sport wird erst nach erfolgreicher Absolvierung eines entsprechenden sportphysiotherapeutischen Tests empfohlen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...

Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk

Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...