Operative Versorgungsmöglichkeiten bei Morbus Bechterew

Jatros

Autor:

Doz. Dr. Mag. Christian Bach

Klinik für Orthopädie, Landeskrankenhaus Feldkirch

Autor:

Dr. Julia Wolfram

Klinik für Orthopädie, Landeskrankenhaus Feldkirch<br>E-Mail: julia.wolfram@vlkh.net

30

Min. Lesezeit

12.07.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Beim Morbus Bechterew ist die gesamte Wirbelsäule strukturell verändert. Diese Veränderungen führen zu erheblichen Einschränkungen im Alltag und der Lebensqualität. Die Behandlung sollte individuell angepasst werden. Aufgrund der eingesteiften Wirbel­säule sind das Frakturrisiko und das Risiko für neurologische Komplikationen deutlich erhöht. Daraus resultiert ein großer Anspruch an den Chirurgen. </p>

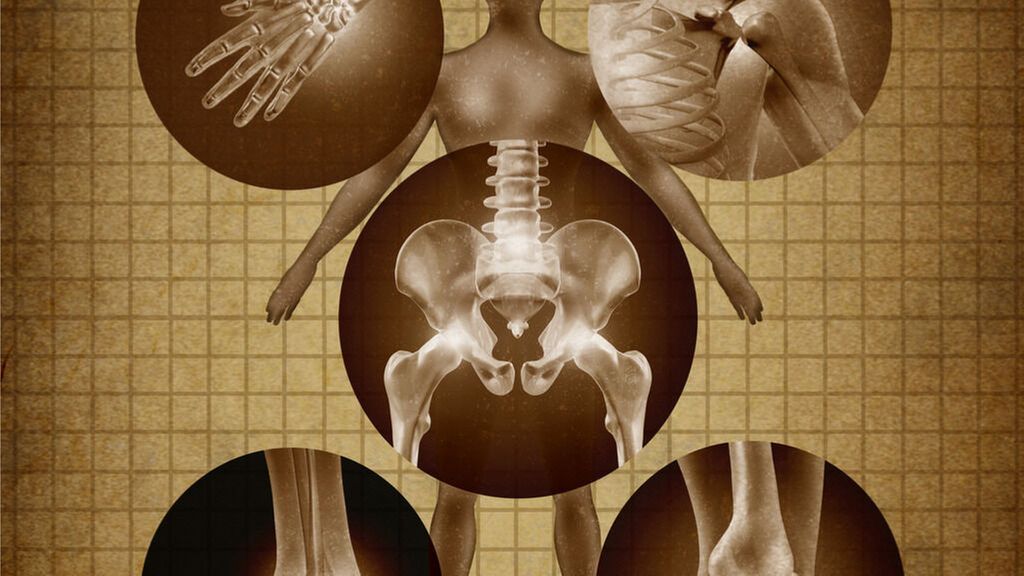

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Patienten mit Mb. Bechterew erleiden durch die zunehmenden strukturellen Veränderungen an der Wirbelsäule starke Einschrän­kungen in der Lebensqualität mit Verlust der Geh- und Stehfähigkeit, eingeschränkter Blickweite und Druck auf die Viszeral­organe mit Einschränkung der respiratorischen Funktion.</li> <li>Die Entscheidung zur operativen Versorgung wird individuell getroffen und erfordert eine exakte präoperative Planung.</li> <li>Zur operativen Sanierung ist nur eine dorsale Instrumentierung mit PSO geeignet.</li> <li>Für das Wiedererlangen der Gehfähigkeit und das Aufdehnen der Kontrakturen ist meist eine lange Rehabilitation nötig.</li> <li>Patienten mit Mb. Bechterew haben ein deutlich erhöhtes Frakturrisiko im Vergleich zur Normalbevölkerung. Typisch ist eine deutliche Verzögerung von Diagnose und Therapie.</li> <li>Frakturen bei Mb. Bechterew sind durch die fehlende Band­stabilität fast immer instabil.</li> <li>Neurologische Komplikationen sind außergewöhnlich häufig und oft das erste Symptom, das einen Patienten zum Arzt führt.</li> <li>Das klinische Ergebnis nach Frakturbehandlung (konservativ und operativ) ist deutlich schlechter als in der Normalbevölkerung.</li> <li>Die chirurgische Behandlung ist der konservativen vorzuziehen und liefert bessere Ergebnisse, insbesondere wenn neurologische Komplikationen vorliegen.</li> </ul> </div> <p>Die Wirbelsäule ist bei der ankylosierenden Spondylitis bzw. dem Morbus Bechterew in allen Stadien mitbetroffen. Im Frühstadium treten bei der Spondylitis anterior die „shiny corners“ durch Knochenödeme mit begleitender Sklerose an den Randleisten auf. Im weiteren Verlauf entwickelt sich dadurch die Romanus-Läsion mit einem Knochendefekt an der vorderen Wirbelkörperkante. Durch rezidivierende Entzündungen des Diskus kommt es zur Lyse mit anschließender Sklerosierung. Diese Läsionen an den Deck- und Grundplatten werden als Andersson-Läsionen bezeichnet. Im weiteren Verlauf kommt es zur Ausbildung von Syndesmophyten, bis schlussendlich die typische Bambusstabdeformität erkennbar ist. <br />Die Kardinalsymptome des Morbus Bechterew stellen der chronische Rückenschmerz und die zunehmende Rigidität der Wirbelsäule dar, die durch die rezidivierenden Entzündungen und die daraus resultierenden strukturellen Veränderungen in allen drei Säulen der Wirbelsäule hervorgerufen werden. <br />Mit der stärker werdenden Kyphose verlieren die Patienten ihre Sitz-, Geh- und Stehfähigkeit. Die Blickweite wird mit dem Verlust der sagittalen Balance zunehmend eingeschränkt. Oft berichten Patienten auch über eine Unfähigkeit, zu liegen und zu schlafen.</p> <h2>Korrekturosteotomie</h2> <p>Die Indikation zur operativen Versorgung wird individuell gestellt. Ziel dabei ist es, die Mobilität, den aufrechten Stand und Gang, die Blickweite und die Zufriedenheit der Patienten zu verbessern. Außerdem sollte durch die operative Aufrichtung der Druck auf die Organe reduziert und die respiratorische Kapazität wiederhergestellt werden. <br />Die operative Korrektur von Patienten mit Mb. Bechterew sollte mittels Pedikelsubtraktionsosteotomie (PSO) und einer langstreckigen dorsalen Instrumentierung erfolgen. Hierbei handelt es sich um eine „Closing wedge“-Technik, wodurch man den Zug auf die Gefäße und das Myelon mit den Spinalnerven vermeidet. <br />Der Patient wird in Bauchlage auf einem geknickten Tisch gelagert. Die dorsale Präparation erfolgt in der Standardtechnik. Nach der Instrumentierung erfolgt bei der PSO zunächst das bilaterale Entfernen der Gelenksfacette und anschließend der Pedikel. Nach dem Einsetzen der Weichteilretraktoren erfolgt die Resektion der lateralen Wand und der Hinterwand. Der ventrale Anteil wird als Hypomochlion übriggelassen. Durch das langsame Entkyphosieren des OP-Tisches wird die dorsal offene Keilosteotomie geschlossen. Nach dem Schluss der Osteotomie tritt unvermeidbar ein „Kinking“ des Myelons auf. Bei nicht ausreichender Dekompression könnte dies neurologische Schäden verursachen. Anschließend werden die vorgebogenen Stäbe eingebracht, fixiert und die Wunde schichtweise verschlossen. <br />Zu den Nachteilen dieser Operation zählen das hohe Blutungsrisiko und eine relativ hohe Rate an Pseudarthrosen und Stabbrüchen (je nach Studie bis zu 30 % ). <br />Die Operation sollte unter ständiger Messung der motorisch evozierten Potenziale (MEP) und der somatosensorisch evozierten Potenziale (SEP) mittels Neuromonitoring durchgeführt werden. <br />Eine Smith-Peterson-Osteotomie (bilaterale Facettenosteotomie) ist zur Kyphosekorrektur bei einem Mb.-Bechterew-Patienten aufgrund der fehlenden Flexibilität der Disci intervertebrales nicht geeignet. <br />Die Rehabilitation bis zum Wiedererlangen der Gehfähigkeit dauert bei diesen Patienten meist mehrere Monate. Insbesondere müssen hierbei die Kontrakturen der Hüft- und Kniegelenke langsam aufgedehnt werden, welche durch den Verlust der sagittalen Balance entstanden sind.</p> <p><strong><strong>Fallbeispiel</strong></strong></p> <p>Ein 44-jähriger Patient stellte sich bei uns in der Ambulanz mit der Bitte um operative Sanierung vor. Die Gehstrecke betrug seit über 10 Jahren nur mehr einige Meter, unter Zuhilfenahme von zwei Unterarm-Stützkrücken. Die Blickweite lag bei 3 Metern. Der Cobb-Winkel zwischen Th2 und L4 betrug 105°. Die Wirbelsäule war bis auf die obere HWS komplett eingesteift. Der „pelvic tilt“ (PT) des Patienten lag bei 44° (Norm 12°), der „sacral slope“ (SS) bei –14° (Norm +40°). Hiermit zeigte sich ein völliger Verlust des sagittalen Profils mit deutlichem Ausgleich durch eine Retroversion im Becken. <br />In der präoperativen Planung zeigte sich, dass bei unserem Patienten drei PSO nötig sein würden. Aufgrund einer Überdosierung mit Vitamin D bei bekannter Hypophosphatämie lag zusätzlich eine Osteopetrose vor, weshalb wir die Operation in drei Schritte unterteilten. Zunächst erfolgte die dorsale Instrumentierung von Th7-S1 inklusive Ileumschrauben. In der zweiten Operation wurde eine PSO auf Höhe von L3 und L5 durchgeführt. Dadurch konnte eine Korrektur um 60° erzielt werden. Im dritten Schritt der Korrektur erfolgte die PSO auf Höhe L1, womit die letzten 27° Hyperkyphose korrigiert wurden. <br />Nach den drei Operationen wurden der PT von 44° auf 17° und der SS von –14° auf +50° korrigiert. Die präoperative Kyphose zwischen Th2 und L4 konnte von 105° auf 15° korrigiert werden. Postoperativ war der Patient 3 Monate in einer Reha zum Gehtraining und zur Aufdehnung sämtlicher kontrakten Gelenke. Mittlerweile ist er ohne zeitliches Limit und ohne Schmerzen mobil (Abb. 1–5).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s78_1.jpg" alt="" width="2148" height="847" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s78_2.jpg" alt="" width="1417" height="914" /></p> <h2>Frakturversorgung</h2> <p>Die großteils versteifte und unbewegliche Wirbelsäule bei Mb. Bechterew ist besonders anfällig, was Frakturen betrifft (Abb. 6). Das Frakturrisiko liegt bei Patienten mit Mb. Bechterew statistisch gesehen viermal höher als in der Normalbevölkerung. Typisch ist das Auftreten von Frakturen im Rahmen von Niedrigenergietraumata, wie beispielsweise ein Sturz aus der stehenden oder sitzenden Position. Niedrigenergietraumata sind bei der Bechterew-Population für 70 % der Frakturen verantwortlich, die übrigen entstehen durch Hochenergietraumata wie beispielsweise Verkehrsunfälle. Nicht selten gibt es Fälle, bei denen eine Fraktur festgestellt wurde, ohne dass ein Trauma erinnerlich gewesen wäre. <br />Typisch ist auch, dass die Frakturen meist als instabil zu betrachten sind, was damit zusammenhängt, dass die oft stabilisierenden Weichteile (Ligamente) im Rahmen der Grunderkrankung ossifiziert sind und daher bei einer Fraktur ebenso betroffen sind und zur sekundären Stabilisierung nicht mehr zur Verfügung stehen (Abb. 7). In weiterer Folge neigen die Frakturen zur Dislokation beziehungsweise Subluxation, wodurch es gehäuft zum Auftreten neurologischer Störungen kommt. Dies ist insbesondere beim Patiententransport, bei der Lagerung und Transfers zu beachten.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s78_3.jpg" alt="" width="2150" height="1044" /></p> <p><strong><strong>Frakturlokalisation</strong></strong></p> <p>Bezüglich der Frakturlokalisation ist am häufigsten die Halswirbelsäule betroffen (80 % ), gefolgt von Brust- und Lendenwirbelsäule. Das Sakrum ist nur sehr selten betroffen.<br />Die Halswirbelsäule ist aufgrund der hohen Grundbeweglichkeit, der kleinen Wirbelkörper, der Anordnung der Facettengelenke und der hohen mechanischen Belastung durch den schweren Schädel im Rahmen eines Flexions-/Hyperextensionstraumas der vulnerabelste Teil der Wirbelsäule. Die Fraktur erfolgt fast immer am Übergang zwischen ankylosierten und noch beweglichen Teilen der Wirbelsäule. Insbesondere ist hier der zervikothorakale Übergang betroffen.</p> <p><strong><strong>Verletzungsmechanismus</strong></strong></p> <p>Der Verletzungsmechanismus ist in über 74 % ein Hyperextensionstrauma, in 15 % sind es Flexionsfrakturen, der Rest entfällt auf Kompressions- und Rotationsverletzungen. Die Fraktur verläuft in 50 % der Fälle durch den Wirbelkörper und in 50 % durch die Bandscheibe.<br />Typisch für Patienten mit Frakturen bei Mb. Bechterew ist die verspätete Diagnose. Nur in 17 % der Fälle erfolgt die korrekte Diagnose innerhalb von 24 Stunden nach dem Unfallgeschehen. Oft wird die Indikation zur Operation aufgrund der (sich verschlechternden) neurologischen Ausfälle gestellt, die durch instabile Verhältnisse oder ein intraspinales Hämatom verursacht werden.<br />Als Ursachen für die verzögerte Diagnose kommen patientenbezogene und arztbezogene Versäumnisse in Betracht. Das Problem ist, dass oft keine oder nur eine Bagatellverletzung erhebbar ist, der Patient aufgrund anfangs fehlender Symptome nicht gleich den Arzt aufsucht, der Schmerzzustand oft nicht mit einer Fraktur in Zusammenhang gebracht wird und auch die bildgebende Diagnostik bei diesen Patienten erheblich erschwert ist. Oft zeigen die Röntgenbilder nicht den gesamten Wirbelsäulenabschnitt (insbesondere die HWS betreffend), sodass die am häufigsten verletzte Region des zervikothorakalen Überganges nicht abgebildet ist (Abb. 11). Auch unterschobene Frakturen im abgebildeten Bereich sind nicht immer eindeutig zu erkennen, weshalb das wahre Verletzungsausmaß nur am CT erkennbar ist (Abb. 12).<br />Die Verzögerung der Diagnose kann so weit gehen, dass die richtige Behandlung erst dann eingeleitet wird, wenn bereits neurologische Symptome eingetreten sind, die wiederum die Prognose deutlich verschlechtern.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s78_5.jpg" alt="" width="2150" height="878" /></p> <p><strong><strong>Chirurgische und konservative Behandlung</strong></strong></p> <p>Die Mehrzahl der Patienten wird von dorsal stabilisiert und bei Bedarf dekomprimiert (Abb. 8). Reviewarbeiten zeigen, dass international nur 54 % der Patienten mit Mb. Bechterew chirurgisch behandelt werden, während 46 % einer konservativen Therapie zugeführt werden. Als Gründe werden das hohe OP-Risiko oder die Weigerung des Patienten angeführt. Bei der konservativen Therapie kommen Zervikalstützen, Halo-Traktion und diverse Mieder zum Einsatz (Abb. 10).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s78_4.jpg" alt="" width="1417" height="670" /></p> <p><strong><strong>Komplikationen</strong></strong></p> <p>Schwerwiegende Komplikationen wie Aortendissektion, Aortenpseudoaneurysma oder Trachealrupturen sind selten, im Falle des Auftretens aber meist mit letalem Ausgang verbunden (Abb. 9, 13).<br />Häufig auftretende Komplikationen sind postoperative Wundinfektionen, Thrombosen, Pneumonie, respiratorische Insuffizienz, wobei insbesondere pulmonale Komplikationen auch häufig eine hohe Morbidität mit sich bringen und durchaus auch letal enden können.<br />Die Gesamtmortalität bei der Behandlung von Frakturen bei Patienten mit Mb. Bechterew liegt bei operativ behandelten Fällen bei ca. 6 % , bei konservativer Behandlung bei 11 % . Insgesamt sind pulmonale Komplikationen die häufigste Todesursache (Abb. 10).</p> <p><strong><strong>Neurologische Komplikationen</strong></strong></p> <p>Neurologische Defizite wurden in einer größeren Arbeit mit 232 Bechterew-Patienten bei 67 % zum Zeitpunkt der Einlieferung festgestellt. Interessanterweise konnte die chirurgische Behandlung bei Patienten mit bereits eingetretenen neurologischen Defiziten innerhalb der ersten 3 Monate keine Verbesserung der Funktion erreichen. Erst im Langzeitverlauf über 1 Jahr kam es bei 27 % der Patienten zu einer Verbesserung des neurologischen Status. Damit ist die chirurgische Behandlung der konservativen, was die Verbesserung der neurologischen Funktion betrifft, jedenfalls überlegen, da in der konservativen Gruppe in 80 % der Fälle keine Verbesserung der neurologischen Ausfälle zu verzeichnen war. Andere Studien berichten über eine Gesamtmortalität von bis zu 20 % , während bei Wirbelsäulenfrakturen in der Normalbevölkerung die Mortalitätsrate bei nur 0,4 % liegt.<br />Das Ausmaß an neurologischen Ausfällen durch die Fraktur selbst, durch inadäquate Lagerung und Transport, verzögerte Diagnosestellung und Einleitung der richtigen Behandlung ist bei Patienten mit Mb. Bechterew insgesamt sehr groß. Ein häufiger Fehler ist das Lagern des Halses mit einer steifen Halsorthese („stiff neck“), womit die kyphotische Wirbelsäule iatrogen (hyper)lordosiert wird, was wiederum einen neurologischen Schaden verursachen kann.</p> <p><strong><strong>Der klinische Fall</strong></strong></p> <p>Ein 71-jähriger männlicher Patient ist vor einigen Tagen beim Gehen über eine Kante gestolpert und hingefallen. Er hat sich dabei lediglich Schürfwunden an den Kniegelenken und den Händen zugezogen, welche beim Hausarzt behandelt wurden. In den folgenden Tagen kam es zu zunehmenden Nackenschmerzen und einer Verschlechterung der Gehfähigkeit mit Unsicherheit beim Gehen und vorübergehendem „Auslassen“ der Beinkraft. Der Patient wird vom Hausarzt ins nächstgelegene Krankenhaus überwiesen, wo wegen der Nackenschmerzen ein Röntgenbild angefertigt wird. Auf diesem zeigt sich kein Frakturhinweis (Abb. 11). Der Neurostatus war zum Zeitpunkt der Untersuchung unauffällig. Der Patient wird mit Schmerzmitteln entlassen. Einen Tag später wird der Patient mit der Rettung und einer manifesten Paraplegie in die Notaufnahme eingeliefert. Das CT der HWS zeigt die verschobene Fraktur (Abb. 12) und die Kompression des Myelons. Es wird eine sofortige Stabilisierung und Frakturreposition durchgeführt (Abb. 9, 13), wobei die neurologische Rekonvaleszenz 1 Jahr in Anspruch nahm, der Patient erlangte seine Gehfähigkeit jedoch zurück.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>bei den Verfassern</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Wachstumslenkende Eingriffe an der unteren Extremität

Minimalinvasive wachstumslenkende Eingriffe als Alternative zu komplexen Osteotomien oder aufwendigen Verlängerungsoperationen gehören zum Standardinstrumentarium des Kinderorthopäden. ...

Weichteilverletzungen der kindlichen Hand

Weichteilverletzungen der kindlichen Hand reichen von oberflächlichen Hautlazerationen bis hin zu tiefgreifenden Schädigungen auch funktioneller Einheiten oder neurovaskulärer Strukturen ...

Scheibenmeniskus bei Kindern und Jugendlichen

Der Scheibenmeniskus ist eine angeborene anatomische Fehlbildung, die meist den lateralen Meniskus betrifft und häufig asymptomatisch bleibt. In einigen Fällen können sich jedoch ...