ÖGU Umfrage zur aktuellen Situation der unfallchirurgischen Tätigkeit im Krankenhaus

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Das Gesundheitssystem steht vor der ständigen Herausforderung, sich an aktuelle Entwicklungen und Anforderungen anzupassen – eine Dynamik, die auch die Fachbereiche wie die Unfallchirurgie prägt. Hierbei geht es nicht nur um Veränderungen im Anforderungsprofil durch neue Verletzungs- und Krankheitsmuster, sondern auch um erhebliche organisatorische und strukturelle Anpassungen, die zum überwiegenden Teil von übergeordneten Stellen vorgegeben werden. Fachliche Herausforderungen werden als Teil des unfallchirurgischen Profils angenommen und bewältigt. Strukturelle Vorgaben hingegen entziehen sich meist der individuellen Einflussnahme und stehen oft subjektiv im Widerspruch zur hochwertigen Patientenversorgung. Um einen repräsentativen Querschnitt über die derzeitige Situation unter den Unfallchirurg:innen bei ihrer Tätigkeit im Krankenhaus zu erhalten, wurde von der österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie diese online-Umfrage konzipiert und durchgeführt.

Zu Beginn ist erfreulich festzuhalten, dass die Zahl der Polytrauma- und Schwerverletzten in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist. Auf der anderen Seite sehen sich Unfallchirurg:innen jedoch mit einer deutlichen Zunahme von Freizeit-, Sport- und Haushaltsunfällen sowie geriatrischen Traumata konfrontiert – ein Anstieg, der den Rückgang schwerer Polytraumafälle weit übertrifft. Hinzu kommen noch übervolle Ambulanzen wegen Bagatellverletzungen oder nichtunfallchirurgischer Patient:innen, die die Arbeitsbelastung weiter steigern.

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist das neue Fach Orthopädie und Traumatologie und die zunehmende Spezialisierung innerhalb des Fachgebiets, die zwar fachliche Vorteile bietet, jedoch auch tiefgreifende Veränderungen in der Ausbildung und Praxis nach sich zieht. Die langfristigen Auswirkungen auf die Versorgung, insbesondere von schwer verletzten Patient:innen, sind noch nicht vollständig absehbar. Um die Qualität der Polytraumaversorgung weiterhin sicherzustellen, arbeitet die ÖGU an der Entwicklung eines spezifischen Curriculums für diesen zentralen Bereich.

Die aktuelle Situation führt jedoch zu wachsender Sorge in der unfallchirurgischen Gemeinschaft: Angesichts steigender Patient:innenzahlen und immer komplexerer Vorgaben wird es zunehmend schwieriger, die gewohnt hohe Behandlungsqualität aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wird die Arbeit im Krankenhaus, die traditionell als erfüllend und sinnstiftend wahrgenommen wird, durch die wachsende Belastung weniger attraktiv. Dies führt dazu, dass Alternativen außerhalb der klinischen Tätigkeit an Reiz gewinnen.

Um die subjektiv empfundene Mehrbelastung und die damit verbundenen Herausforderungen besser zu verstehen und in belastbare Zahlen zu übersetzen, haben wir eine Umfrage in der unfallchirurgischen Community durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Erhebung liefern wertvolle Einblicke in die aktuelle Situation und sollen als Grundlage für künftige Maßnahmen dienen.

Online-Umfrage der ÖGU

Die Österreichische Gesellschaft für Unfallchirurgie (ÖGU) initiierte eine Online-Umfrage, um die aktuelle Belastungssituation von Unfallchirurg:innen im Krankenhaus zu analysieren. Ziel war es, ein unverfälschtes Meinungsbild zu gewinnen und Herausforderungen sowie mögliche Lösungsansätze aus der Sicht der Betroffenen zu identifizieren.

Struktur und Inhalt der Umfrage

Die Umfrage bestand aus drei Teilen: einem allgemeinen Abschnitt, offenen Fragestellungen und einem strukturierten Katalog geschlossener Fragen bzw. Aussagen. Insgesamt umfasste die Umfrage 34 Fragen/Aussagen, verteilt auf insgesamt vier Seiten.

Zunächst wurden allgemeine Daten wie Position und Dauer der Tätigkeit im Krankenhaus erfasst. Darüber hinaus wurde abgefragt, ob die Befragten neben ihrer krankenhausbasierten Tätigkeit eine Ordination (in Voll- oder Teilzeit) betreiben und ob ein vollständiger Wechsel aus dem Krankenhaus in eine niedergelassene Tätigkeit in Erwägung gezogen wird.

Im nächsten Abschnitt hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, in offenen Fragen Probleme ihrer individuellen beruflichen Situation zu schildern und persönliche Vorschläge für Verbesserungen oder Veränderungen einzubringen. Ergänzend wurden auch positive Aspekte ihres beruflichen Alltags abgefragt, um ein ausgewogenes Bild der Situation zu erhalten.

Abschließend folgten geschlossene, strukturierte Fragen bzw. Aussagen zu den Themenblöcken. Die Antworten wurden auf einer Skala von 0 (trifft nicht zu) bis 100 (trifft völlig zu) bewertet, um eine differenzierte Einschätzung der Belastungssituation zu ermöglichen.

Die Einladung zur Online-Umfrage erfolgte über den E-Mail-Verteiler der ÖGU. Ein QR-Code mit einem Link zur Umfrage wurde an alle unfallchirurgischen Abteilungen sowie an die Mitglieder der Gesellschaft versandt, verbunden mit der Bitte um Teilnahme. Die Umfrage war über einen Zeitraum von vier Monaten online verfügbar. Anschließend wurden die gesammelten Daten analysiert und ausgewertet.

Ergebnisse der Umfrage zur Belastung der unfallchirurgischen Tätigkeit im Krankenhaus

Beteiligung und Rücklauf

Ein besonders erfreuliches Ergebnis ist die hohe Teilnahme an der Umfrage. Dies verdeutlicht die Relevanz und den Wunsch nach Veränderungen bei den befragten Unfallchirurg:innen. Mit fast 450 ausgefüllten Fragebögen liefert die Umfrage einen repräsentativen Querschnitt der unfallchirurgischen Landschaft in Österreich.

Allgemeines zu Berufserfahrung, Beschäftigungsausmaß und Ordination

Bemerkenswert ist, dass über die Hälfte der Teilnehmenden (mehr als 50%) bereits seit über 15 Jahren im Krankenhaus tätig sind. Weitere 37% haben eine Berufserfahrung zwischen 5 und 10 Jahren, während lediglich 12% weniger als 5 Jahre in einem Krankenhaus beschäftigt sind. Dies zeigt, dass insbesondere erfahrene Kolleginnen und Kollegen ein großes Interesse und Bedürfnis hatten, auf das zunehmend schwieriger werdende Umfeld der unfallchirurgischen Tätigkeit im Krankenhaus hinzuweisen. Gründe der doch überraschend geringeren Beteiligung der jüngeren Kolleginnen und Kollegen könnten die noch geringe Erfahrung und das „Großwerden“ mit den derzeitigen Strukturen sein, sodass sie noch nicht den Bedarf an strukturellen Veränderungen haben. Ebenfalls möglich ist das zukünftige Präferieren von O gegenüber T inklusive der Absicht, in eine Ordination zu gehen.

Naturgemäß befinden sich die in Ausbildung Stehenden (Gruppe <5 Jahren Krankenhaustätigkeit) in Vollzeitanstellung ohne eigene Ordination. Nach der Frage, ob aufgrund der gegenwärtigen Situation überlegt wird, sich teilweise oder vollständig in eine Ordination zurückzuziehen, antworteten 84% mit ja oder vielleicht, was die oben angeführte Überlegung bestätigen würde. Noch größer ist dieser Anteil mit 90% bei den Kolleginnen und Kollegen mit einer Anstellung im Krankenhaus zwischen 5 und 15 Jahren. Derzeit arbeiten in dieser Gruppe 31% zusätzlich in einer Ordination. Dieser Anteil ist mit 43% etwas größer in der Gruppe der Oberärzte mit >15 Jahren Erfahrung. Letztere antworteten auf die Frage, ob sie sich teilweise oder vollständig in eine Ordination zurückziehen würden, „lediglich“ zu 63% mit ja oder vielleicht. Dies könnte langfristig zu einem deutlichen Verlust von Fachärzten im Krankenhaus führen, was eine aggravierte Versorgungslücke bedeuten könnte. Die Umfrage zeigt damit doch sehr klar die wachsende Unzufriedenheit mit den aktuellen Arbeitsbedingungen im Krankenhaus.

Derzeit befindet sich der überwiegende Anteil der Respondenten (84%) noch in einer Vollzeitanstellung (16% Teilzeit), was prinzipiell noch die Attraktivität der Krankenhausanstellung reflektiert. Gründe könnten die Möglichkeit der umfassenden Versorgung von Patienten, die Arbeit im Team oder die zusätzliche finanzielle Sicherheit sein.

Antworten auf offene und geschlossene Fragen

Negative Aspekte bei der Tätigkeit im Krankenhaus

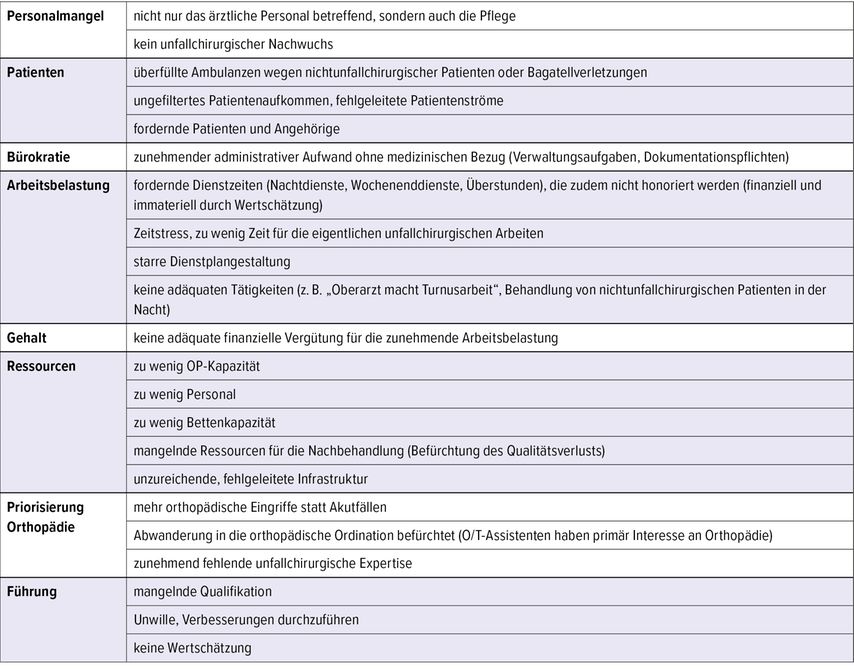

Besonders erfreulich ist die große Anzahl an Kommentaren und Rückmeldungen zu den offenen Fragen. Diese zeigen, dass es sich um bekannte, aber bislang unzureichend angegangene Probleme handelt. Tabelle 1 gibt häufig genannte Herausforderungen in den Bereichen Personalmangel, Patienten, Bürokratie, Arbeitsbelastung, Gehalt, Priorisierung der Orthopädie und Führung wider. Ein Kommentar, der die Hauptprobleme sehr gut zusammenfasst, ist folgender: „hohes Ambulanzaufkommen, keine Wertschätzung für unsere Tätigkeit, nicht genug Gehalt, in Ordination mehr Verdienstmöglichkeiten bei besseren Arbeitszeiten, Schichtarbeit, Nachtarbeit, administrative Tätigkeit, Personal- und Ressourcenmangel“.

Tab. 1: Offene Rückmeldungen zur Frage:“Was sind persönlich für Sie Faktoren, die Ihre unfallchirurgische Arbeit im Krankenhaus erschweren?“

Vergleicht man dies mit den Anworten auf die geschlossenen Aussagen überdie gegenwärtigen Herausforderungen und Probleme an den unfallchirurgischen Abteilungen, spiegeln die Gewichtungen im Wesentlichen die Antworten auf die offenen Fragen wider. Mit einer medianen Gewichtung von 100 (trifft völlig zu) wurde die Aussage zum Thema Ärztekammer/Politik: „Die Standesvertretung sowie die Politik erkennen die gegenwärtige Situation nicht bzw. reagieren nicht auf die Probleme der unfallchirurgischen Tätigkeit im Krankenhaus“ bewertet, unabhängig von der Beschäftigungsdauer der Befragten.

Am zweithöchsten (Median von 92) bewertet wurde die Diskrepanz zwischen der Entlohnung und der geleisteten Tätigkeit: „Die geleistete Krankenhaustätigkeit ist unangemessen hoch für den erhaltenen finanziellen Verdienst“.

Knapp danach kommt das Thema Bürokratie – mit einem Median von 90 wurde diese als ein gewichtiger Negativfaktor bei der Arbeit im Krankenhaus angesehen: „zunehmende nichtunfallchirurgische Tätigkeit: Die bürokratische und administrative Mehrarbeit verhindert substantiell die unfallchirurgische Arbeit an den Pati-ent:innen.“ Auch die zunehmende Anzahl der zu behandelnden Patient:innen wird bezüglich der angestrebten qualitativ hochwertigen Versorgung kritisch gesehen (bewertet mit einer medianen Zustimmung von 85), was sich wiederum in einem Median von 81 bei der Arbeitsbelastung niederschlägt. Weniger belastend oder problematisch werden Kommunikationsprobleme innerhalb des Teams (mediane Bewertung von 38) und die Zusammenarbeit mit anderen Fachrichtungen (50) gesehen.

Positive Aspekte bei der Tätigkeit im Krankenhaus

Bei der Frage nach den Faktoren, welche bei der unfallchirurgischen Tätigkeit im Krankenhaus als positiv gesehen werden, die unbedingt beibehalten oder ausgebaut werden sollen, waren die am häufigsten genannten Punkte das Team, der Teamspirit und die Zusammenarbeit im Team. Aber auch die verantwortungsvolle Arbeit am Patienten und die Patientenversorgung (und hier insbesondere die Akutversorgung) wurden besonders häufig angeführt. Weitere als positiv empfundene Faktoren waren die Vielfältigkeit des Faches (abwechslungsreich), die operative Tätigkeit und der gute und rasche Zugang zu diagnostischen Ressourcen. Sehr häufig aber wurde bei dieser offenen Frage entweder nichts angegeben oder festgestellt, dass es derzeit keinerlei erwähnenswerte positive Aspekte gibt.

Die von 0 (trifft nicht zu) bis 100 (trifft völlig zu) zu bewertende Aussage „Menschen zu helfen und ihre Gesundheit wiederherzustellen: die Befriedigung, die Lebensqualität und die Gesundheit unserer Patient:innen wiederherzustellen“ wurde im Median mit 100 eingestuft. Ebenfalls sehr hoch wurden die Vielfältigkeit der Tätigkeit (98), die Zusammenarbeit im Team (90) und die kontinuierliche Weiterentwicklung (85) angegeben, was sich sehr gut mit den abgegebenen Kommentaren deckt.

Vorschläge für mögliche Veränderung

Konsequenterweise wurde bei den Vorschlägen für Veränderungen auf die negativen Aspekte reagiert. Die am häufigsten genannten Anregungen werden im Folgenden genannt:

Mehr Personal (Häufigkeit der Nennung: sehr häufig)

Personalaufstockung sowohl in der ärztlichen als auch in der pflegerischen Versorgung, ausreichend qualifiziertes Personal für alle Bereiche sowie Entlastung durch administratives und unterstützendes Personal ist dringend nötig.

Bessere Bezahlung (Häufigkeit der Nennung: sehr häufig)

Höhere Gehälter, leistungsgerechte Bezahlung, Anpassung der Gehälter an andere Bereiche wie niedergelassene Kolleg:innen und finanzielle Anreize wie Erschwerniszulagen, deutliche Erhöhung der Grundgehälter, höhere Vergütung von Nachtdiensten, Überstunden und Wochenendarbeit sowie Anpassung der Gehälter an Verantwortung und Leistung wird gewünscht.

Erhöhung der OP-Kapazitäten (Häufigkeit der Nennung: häufig)

Sicherstellen ausreichender operativer Möglichkeiten, um Patient:innen effizienter zu versorgen und Wartelisten zu reduzieren, sowie Trennung von Akut- und Elektivbetrieb ist sinnvoll.

Reduktion der Bürokratie/administrativer Tätigkeiten (Häufigkeit der Nennung: häufig)

weniger Dokumentation, weniger Verwaltungsaufwand und Entlastung durch administrative Unterstützung wird gefordert.

Bessere Arbeitsbedingungen und Work-Life-Balance (Häufigkeit der Nennung: häufig)

Flexiblere Arbeitszeitmodelle, geregelte Arbeitszeiten, Reduktion der Dienstbelastung und bessere Planbarkeit der Dienste, altersgerechte Dienstgestaltung (z.B. weniger Nachtdienste ab 55 Jahren) sowie bessere Work-Life-Balance.

Patient:innenlenkung und Steuerung der Notaufnahme (Häufigkeit der Nennung: häufig)

Verbesserung der Patient:innenlenkung (Triage, Primärversorgung durch Hausärzte), Einführung von Ambulanzgebühren und Maßnahmen gegen die übermäßige Nutzung der Notaufnahme für Bagatellfälle oder nichtunfallchirurgische Patient:innen.

Bei der Bewertung der subjektiven Bedeutung potenzieller Veränderungen wurden die folgenden Aussagen jeweils mit einem Median von 100 (trifft vollständig zu) beurteilt:

-

Erhöhung des Personalstandes und der Ressourcen („die Bereitstellung von ausreichend Personal, Ausrüstung und anderen Ressourcen, um die Arbeitsbelastung zu bewältigen“)

-

Bessere finanzielle Entlohnung („für die derzeit geleistete Arbeit sollte es einen höheren finanziellen Anreiz geben, damit ich weiter die Tätigkeit im Krankenhaus ausübe“)

-

Konzentration auf die unfallchirurgische Tätigkeit („die nichtunfallchirurgische Tätigkeit sollte weitestgehend aus dem Arbeitsprofil des klinisch tätigen Unfallchirurgen gestrichen werden“)

-

OP-Kapazität („Aufstocken der Kapazitäten im OP, um unsere Patient:innen in qualitativ hochwertiger Form in adäquater Zeit zu versorgen“)

Auch die Forderung nach einer hochspezialisierten Unfallchirurgie („Unfallchirurg:in sollte insbesondere im Nachtdienst ausschließlich für die Versorgung von Unfallopfern/in Schockräumen zuständig sein“) und das Outsourcing von Patient:innen zur Erstbegutachtung (Stichwort PVE) wurden mit einem Median von 99 extrem hoch eingestuft. Attraktivere Verdienstmodelle und/oder andere Incentives (z.B. stufenweise Anhebung des Verdienstes bei Absolvierung bestimmter erfahrungs-, altersrelevanter Milestones, andere Aufteilung von Bringerlösungen …) fanden mit 98 ebenfalls eine sehr hohe Zustimmung.

Konklusion

Die Österreichische Gesellschaft für Unfallchirurgie bedankt sich bei den zahlreichen Teilnehmenden der Umfrage, die mit fast 450 Rückmeldungen ein repräsentatives Bild der aktuellen Situation in der Unfallchirurgie liefern. Diese Ergebnisse bieten eine wertvolle Grundlage, um die Stimmungslage der Kolleginnen und Kollegen umfassend zu verstehen und strukturelle sowie nachhaltige Verbesserungen der Arbeitsbedingungen anzustoßen.

Die Umfrage zeigt den dringenden Handlungsbedarf, auf die zunehmende Unzufriedenheit und Belastung der Unfallchirurg:innen zu reagieren. Die Österreichische Gesellschaft für Unfallchirurgie wird diese Ergebnisse kontinuierlich an die zuständigen Standesvertretungen und politischen Entscheidungsträger herantragen, um notwendige Veränderungen anzustoßen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...

Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk

Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...