Wo geht die Reise hin?

Autor:

Univ.-Prof. Dr.

Lars-Peter Kamolz, MSc1, 2

1Klinische Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Medizinische Universität Graz

2COREMED – Kooperatives Zentrum für Regenerative Medizin, JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Graz

E-Mail: lars.kamolz@medunigraz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Im Bereich der Dermatologie und plastischen Chirurgie hat sich der Einsatz von Microneedling (MN) zur Verbesserung der Haut- und Narbenqualität mittlerweile klinisch etabliert. Häufig werden dabei im Rahmen der Behandlung auch diverse Vitamine und andere Wirkstoffe appliziert. In den letzten Jahren rückt gerade das MN als Methode zur transdermalen Arzneimittel- und Wirkstoffapplikation immer mehr ins Zentrum von Forschung und Entwicklung.

Keypoints

-

Die Begriffe transdermale Arzneimittelabgabe (TAA) bzw. transdermale therapeutische Systeme (TTS) beziehen sich auf die Abgabe von therapeutischen Substanzen durch die Haut.

-

Die Abgabe von Arzneimitteln über die Haut überwindet viele der Probleme, die mit der oralen oder parenteralen Arzneimittelabgabe verbunden sind.

-

Transdermale Arzneimittelabgabesysteme sind ein aufstrebendes Gebiet für die systemische sowie lokale Abgabe von Substanzen.

-

Der größte Nachteil von herkömmlichen TAA und TTS ist die schlechte Permeabilität durch das Stratum corneum; diese kann durch die Verwendung von Mikronadeln überwunden/verbessert werden.

-

Physikalische Ansätze wurden/werden auch mit Mikronadeln kombiniert, um die Arzneimittelabgabe durch die Haut zusätzlich noch zu verbessern.

Medikamente können grundsätzlich über unterschiedlichste Verabreichungswege appliziert werden. Jede dieser Routen hat spezifische Vorzüge, aber auch Nachteile. Orale Arzneistoffabgabesysteme bieten viele Vorteile, wie z.B. gute Patienten-Compliance, große Oberfläche mit reichhaltiger Blutversorgung zur Absorption, geringe Kosten, leichtes Engineering der Arzneistofffreisetzung im Gastrointestinaltrakt. Nachteile sind hingegen der First-Pass-Metabolismus, lokale Reizung der Schleimhäute und Schwankungen in Bezug auf die Resorption (aufgrund von Faktoren wie pH-Wert, Motilität, Nahrung, Schleimschicht usw.)

Zu den Vorteilen des parenteralen Weges zählen unter anderem der schnelle Wirkungseintritt, genaue Medikamentendosierung und kontinuierliche Arzneimittelabgabe mittels Infusion; zu seinen Einschränkungen gehören die mit den Injektionen verbundenen Schmerzen, die für die Verabreichung des Arzneimittels erforderliche Fachkompetenz, das Infektionsrisiko und die Schwierigkeit, eine dauerhafte Arzneimittelabgabe zu erreichen.

Die transdermale Arzneimittelapplikation setzt wiederum einen suffizienten Transport des Arzneimittels durch die Haut voraus. Optimale physikalisch-chemische Eigenschaften sind bei Arzneimittelkandidaten für die Abgabe über transdermale Pflaster erforderlich. Herkömmliche transdermale Pflaster können entsprechend ihrer physikalischen Struktur in zwei Kategorien eingeteilt werden: Reservoir- und Matrix-basierte Pflaster. Matrixpflaster sind sehr dünn und der Wirkstoff ist in einer Klebematrix gelöst oder suspendiert. Die undurchlässige Rückseite dient als Abdeckung. Die Klebeschicht muss auf den enthaltenen Wirkstoff abgestimmt sein, sie soll den Arzneistoff schützen und die Freigabe steuern. Dabei können mehrere Matrixschichten hintereinandergeschaltet sein. Die Freigabe kann mehrere Tage andauern und startet mit dem Aufkleben des Pflasters. Einige Produkte besitzen zusätzlich eine steuernde Membran. Ein Zerschneiden ist in einigen Fällen möglich.

Membranpflaster sind durch ein Wirkstoffreservoir gekennzeichnet, welches aus einer Flüssigkeit oder einem Hydrogel besteht. Daher sind die Pflaster meist dicker. Über eine Kontrollmembran, die sich zwischen dem Depot und der Haut befindet, wird die Freisetzung des gelösten Wirkstoffes gesteuert. Problematisch kann es werden, wenn die Kontrollmembran beschädigt ist und der Wirkstoff ungehindert in die Haut abgegeben wird. Wenn der Arzneistoff schlagartig freigegeben wird, spricht man von einem „dose dumping“. Daher sollten Membranpflaster nicht zerschnitten werden.

Die transdermale Arzneimittelabgabe bietet Vorteile wie gute Patienten-Compliance, Vermeidung des First-Pass-Metabolismus, große Hautoberfläche, über die das Arzneimittel abgegeben werden kann, schnelle Beendigung der Dosierung usw. Der große Nachteil ist aber vor allem, dass nur wenige Arzneimittel für die transdermale Applikationsroute zugelassen bzw. auf dem Markt verfügbar sind. So können derzeit Schmerzmittel, Hormone, Nikotin oder Dopaminagonisten als transdermale therapeutische Systeme (TTS) verabreicht werden.

Hautanatomie und transdermale Arzneimittelabgabesysteme

Die Haut kann in drei Regionen unterteilt werden: die äußerste Schicht – Epidermis, die mittlere Schicht – Dermis, und die innerste Schicht – Hypodermis. Bei der Arzneimittelabgabe über die Haut besteht die Herausforderung darin, die Haut und vor allem dabei das Stratum corneum zu überwinden; nur wenige potente Wirkstoffmoleküle mit hoher Lipophilie und geringem Molekulargewicht können direkt durch passive Diffusion verabreicht werden. Verschiedene chemische und physikalische Ansätze wurden daher entwickelt, um die Wirkstoffpenetration durch die Haut zu verbessern. Chemische Ansätze umfassen die Verwendung von „Penetrationsverstärkern“. Physikalische Ansätze wie beispielsweise Elektroporation, Iontophorese, Magnetophorese und Sonophorese haben sich als geeignet erwiesen, um „verbesserte“ Wege für einige Wirkstoffe durch die Haut zu schaffen. Die genannten Ansätze haben aber wiederum potenzielle Nachteile: Chemische Ansätze sind oft mit einer höheren Hautreizung verbunden und nur bei kleineren Molekülen anwendbar, während physikalische Methoden typischerweise ein Gerät mit Stromversorgung erfordern, was die Kosten und die Komplexität erhöht. Daher konzentriert sich die aktuelle Forschung verstärkt auf die Entwicklung transdermaler Arzneimittelabgabesysteme für bereits bestehende Moleküle, die die pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Profile verbessern. Die Suche nach einer kostengünstigen und zuverlässigen Möglichkeit, Medikamente sicher in/durch die Haut zu bringen, ohne dabei die Schmerzen einer Injektion zu verursachen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer mikrobiellen Penetration minimiert wird, führte zur Entwicklung von Mikronadeln bzw. Mikronadelsystemen.

Mikronadeln

Mikronadeln sind dünn und kurz und wurden vor allem dafür entwickelt, die Epidermis zu durchdringen. Sie ermöglichen eine schmerzfreie Anwendung bzw. Applikation und sind im Vergleich zu anderen transdermalen Verabreichungsmethoden besser in der Lage, den Transport des Arzneimittels durch die Haut zu gewährleisten. Mikronadeln können als massive oder Hohlkanülen mit einer ungefähren Länge von 50–900µm und einem Außendurchmesser von nicht mehr als 300µm definiert werden. Mikronadeln können beispielsweise in einem Pflaster für die transdermale Arzneimittelabgabe verwendet werden. So wurden zum Beispiel Pflaster mit Mikronadeln zur Verabreichung von Arzneimitteln, Biopharmazeutika, Impfstoffen usw. wissenschaftlich evaluiert. Aufgrund der durch die Mikronadeln hervorgerufenen Hautperforationen konnten eine schnelle Reaktion und eine verbesserte Aufnahme beobachtet werden. Obwohl Mikronadeln erstmals 1976 beschrieben wurden, war die Technologie zur routinemäßigen Herstellung von Nadeln mit Mikrometerabmessungen erst in den 2000er-Jahren wirklich verfügbar. Mit den kostengünstigen Massenproduktionswerkzeugen der Mikroelektronikindustrie konnten schließlich Nadeln aus Silizium, Metallen und anderen Materialien (z.B. synthetischen Polymeren) hergestellt werden.

Arzneimittelabgabemöglichkeiten durch Mikronadeln

Der Einsatz von Mikronadeln zur Arzneimittelabgabe bietet neben einer Reihe von Vorteilen auch einige Nachteile, die es zu brücksichtigen gilt (Tab. 1).

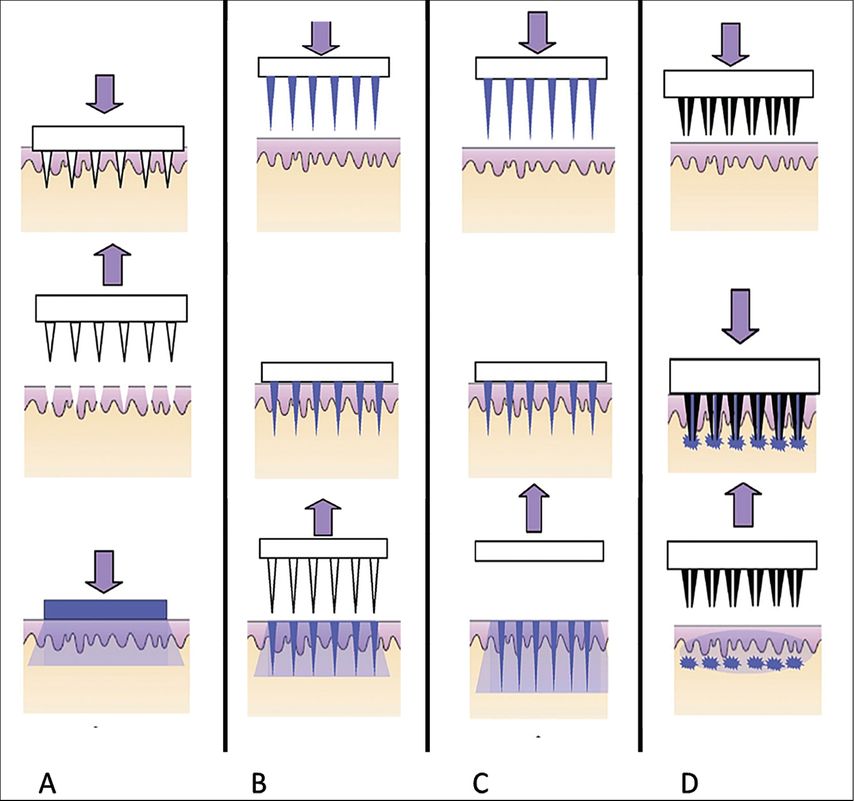

Über die Jahre wurden sowohl verschiedene Nadelarten als auch unterschiedliche Ansätze zur Applikation des Arzneimittels untersucht. In einer früheren Phase der Forschung zu Mikronadeln wurde eine Reihe fester Mikronadeln durch die Haut gestochen, um die Barrierewirkung der Haut zu umgehen. Die Nadeln führten zur Perforation der Epidermis; danach wurde ein wirkstoffhaltiges Pflaster auf die behandelte Hautoberfläche aufgebracht. Dieser Ansatz ist als „poke and patch“ bekannt (Abb. 1A). Die anschließende Forschung in der Mikronadeltechnologie konzentrierte sich auf die Entwicklung von festen Mikronadeln, die unter Anwendung eines Tauchbeschichtungsverfahrens mit einer Arzneimittellösung beschichtet wurden. Die Haut wurde vor der Freisetzung des Medikaments durchstochen (Abb. 1B). Die Mikronadeln konnten mit einer begrenzten Menge des Arzneimittels beschichtet werden, und für eine gleichmäßige Beschichtung war bei diesem „Coat and poke“-Ansatz eine umfassende Optimierung erforderlich. Weitere Forschungen führten zur Entwicklung eines „Poke and release“-Ansatzes (Abb. 1C). Mikronadeln wurden aus Polymeren und Polysacchariden hergestellt, die sich nach der Verabreichung entweder langsam auflösten oder abgebaut wurden. Der Vorteil des „Poke and release“-Ansatzes bestand darin, dass die Wirkstofffreisetzung je nach Anforderung unter Verwendung einer Vielzahl verfügbarer Polymere und Polysaccharide moduliert werden konnte. Die Verabreichung einer großen Medikamentenmenge war mit auflösbaren oder abbaubaren Mikronadeln jedoch noch nicht möglich, wie es bei anderen physikalischen Ansätzen der Fall war, was wiederum zur Entwicklung von hohlen Mikronadeln führte. Dieser Ansatz ist als „poke and flow“ (Abb. 1D) bekannt, bei dem das Medikament nach dem Durchstechen der Haut durch hohle Mikronadeln aus dem Reservoir im Pflaster fließen kann. Beim Aufbringen von äußerem Druck auf das Reservoir dringt das Mikronadelsystem in die Haut ein, gefolgt von der Freisetzung der Arzneimittellösung in die Haut. Somit kann eine größere Arzneimittelmenge durch die Herstellung von hohlen Mikronadeln verabreicht werden.

Abb. 1: (A) „Poke and patch“ mit festen Mikronadeln, (B) „coat and poke“ mit beschichteten festen Mikronadeln, (C) „poke and release“ mit polymeren Mikronadeln, (D) „poke and flow“ mit hohlen Mikronadeln

Gerade das optimale Design der Mikronadeln ist als kritisch bzw. wichtig anzusehen; sie sollen eine erfolgreiche Arzneimittelabgabe ermöglichen, ohne dass die Mikronadel bricht und ohne dass sie Schmerzen oder Irritationen verursacht.

Grundsätzlich können alle oben genannten Ansätze verwendet werden, um Arzneimittel und Wirksubstanzen entweder systemisch oder an einem begrenzten Ort (lokale Wirkung) zu verabreichen.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

„Ich habe den schönsten Beruf der Welt“

Mit dem diesjährigen Jahreskongress der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie (ÖGPÄRC) in Salzburg hat Prim. Univ.-Doz. Dr. Rupert Koller ...

Filler sicher injizieren

Filler haben es zurzeit schwer. Gerade in der Laienpresse wird kritisch über sie berichtet (z.B. ARD/WDR: „Markt“ vom 16.10.2024). Dabei sind Filler – hier vor allem die ...

Therapie des Lymphödems

Bei der Genese des Lymphödems wird zwischen primärer und sekundärer Genese unterschieden. Derzeit werden meist nur konservative und rein symptomorientierte Therapien durchgeführt. Doch ...