Die Behandlung des Pleuraempyems

Autor:

Priv.-Doz. Dr. Herbert Thomas Maier

Facharzt für Chirurgie und Thoraxchirurgie

Department Operative Medizin

Univ.-Klinik für Visceral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie

Medizinische Universität Innsbruck

E-Mail: herbert.maier@i-med.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Beim Pleuraempyem handelt es sich um die eitrige Komplikation eines parapneumonischen Pleuraergusses. Ähnlich wie bei der Pneumonie hängen Erregerspektrum und antibiotische Behandlung davon ab, ob die Infektion ambulant oder nosokomial erworben wurde. Für das Stadium II und III sollte bei operablen Patient*innen ein minimalinvasiver chirurgischer Eingriff angestrebt werden.

Keypoints

-

Die antibiotische Therapie hängt davon ab, ob die Infektion ambulant erworben wurde oder nosokomial ist. Bei Letzterem sollte eine MRSA- oder Pseudomonasbesiedelung berücksichtigt werden.

-

Über die Notwendigkeit einer Pleuradrainage entscheiden Klinik, Ausdehnung und makroskopische Eigenschaften des Ergusses.

-

Im Stadium II richtet sich die initiale Behandlung nach der örtlichen Expertise und der Verfügbarkeit einer minimalinvasiven Thoraxchirurgie.

-

Eine duale fibrinolytische Therapie kann auch bei operablen Patient*innen erwogen werden, zuvor sollte nach Möglichkeit ein thoraxchirurgisches Konsil eingeholt werden.

-

Die Methode der Wahl beim drittgradigen Pleuraempyem ist die chirurgische Sanierung, wobei eine videoassistierte Dekortikation und Empyemevakuation anzustreben sind.

Definition, Klassifikation und Inzidenz

Ein parapneumonischer Pleuraerguss ist eine Ansammlung exsudativer Flüssigkeit zwischen Lunge und Thoraxwand, wobei das Pleuraempyem die eitrige Komplikation eines parapneumonischen Ergusses darstellt. Die gängigste Einteilung erfolgt nach der American Thoracic Society (ATS) in 3 Stadien.1 Im Stadium I, dem exsudativen Stadium, finden wir in der Regel eine negative pleurale Kultur, der pH-Wert ist größer als 7,2 und die Glukose über 60mg/dl. Das Stadium II, auch fibrinopurolentes Stadium genannt, ist üblicherweise gekennzeichnet durch eine positive Kultur, einen pH-Wert unter 7,2 und eine Glukose unter 60mg/dl. In diesem Stadium kommt es überdies zu Septierungen. Unbehandelt geht das Stadium II circa 3–4 Wochen nach Symptombeginn in das Organisationsstadium (Stadium III) mit der dafür typischen Kortexbildung über.

Die Inzidenz pleuraler Infektionen liegt bei ungefähr 20 Fällen pro 100000 Einwohner pro Jahr, Männer sind im Verhältnis 2:1 häufiger betroffen als Frauen. Ungefähr 10% der Patient*innen bedürfen einer chirurgischen Sanierung.2 Lardinois et al. konnten in einer repräsentativen Studie bei 328 konsekutiv aufgrund eines Pleuraempyems operierten Patient*innen als häufigste Ursache eine Pneumonie (61%), gefolgt von Voroperationen (16%), Thoraxtraumata (10%), Tuberkulose (6%), Pulmonalembolie (4%), Malignität (2%) und Aspergillose (2%) identifizieren.3

Mikrobiologie

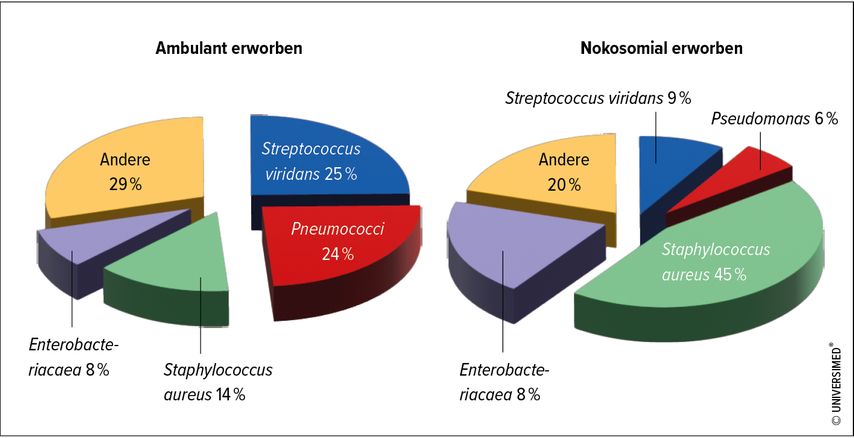

Ähnlich wie bei der Pneumonie hängt das Erregerspektrum davon ob, ab die Infektion ambulant oder nosokomial erworben ist. Die Abbildung 1 aus einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2019 zeigt die häufigsten Erreger ambulant erworbener und nosokomialer pleuraler Infektionen.4Streptococcus viridans (25%), Streptococcus pneumoniae (24%), Staphylococcus aureus (14%) und Enterobacteriacaea (7,5%) sind am häufigsten für ambulant erworbene Infektionen verantwortlich.

Abb. 1: Keimspektrum von ambulant und nosokomial erworbenen Pleuraempyemen (modifiziert nach Bedawi EO et al. 2019)4

Das Keimspektrum ändert sich bei nosokomialen Infektionen zuGunsten von Pseudomonas (6%)und Staphylococcusaureus (45%), wobei eine Methicillinresistenz (MRSA) von bis zu 68,8% berichtet wird. Dementsprechend sollte die initiale antibiotische Therapie gewählt und bei nosokomialen Infektionen das zusätzliche Risiko für eine MRSA- oder Pseudomonasbesiedelung berücksichtigt werden. Die Autoren empfehlen zudem eine Mindestdauer der antibiotischen Therapie von 3 Wochen, bei in der Computertomografie diagnostiziertem Lungenabszess sollte die Therapie auf 4 Wochen ausgedehnt werden.

Therapeutisches Vorgehen

Klinische Symptome, Ausdehnung des Ergusses und der makroskopische Aspekt (klar, trüb, eitrig) sollten prinzipiell über die Notwendigkeit der Anlage einer Pleuradrainage entscheiden. Die erfolgreiche Behandlung des Pleuraempyems im Stadium I mittels alleiniger Drainage unter antibiotischer Therapie zeigt sich in einer kompletten Entfaltung der Lunge und in einer Besserung der klinischen Beschwerden.5 Bei Therapieversagen beziehungsweise beim Pleuraempyem im Stadium II kann eine intrapleurale fibrinolytische Therapie angedacht werden. Chaddha und Mitarbeiter publizierten rezent einen Konsensusartikel zu diesem Thema.6 Die Empfehlung einer Kombinationstherapie mit Fibrinolyse- und DNAse-Therapie gründet dabei zu einem großen Teil auf einer multizentrischen randomisiert kontrollierten Studie aus dem Jahr 2011.7 Die Kombinationstherapie reduzierte signifikant die Notwendigkeit eines operativen Verfahrens und die Dauer des Krankenhausaufenthalts im Vergleich zu einer Placebotherapie. Die Autoren empfehlen je zweimal am Tag 5mg DNAse beziehungsweise 10mgtPA im Wechsel bei für eine Stunde geklemmter Drainage. Die Therapiedauer sollte individuell an den klinischen Verlauf angepasst werden.

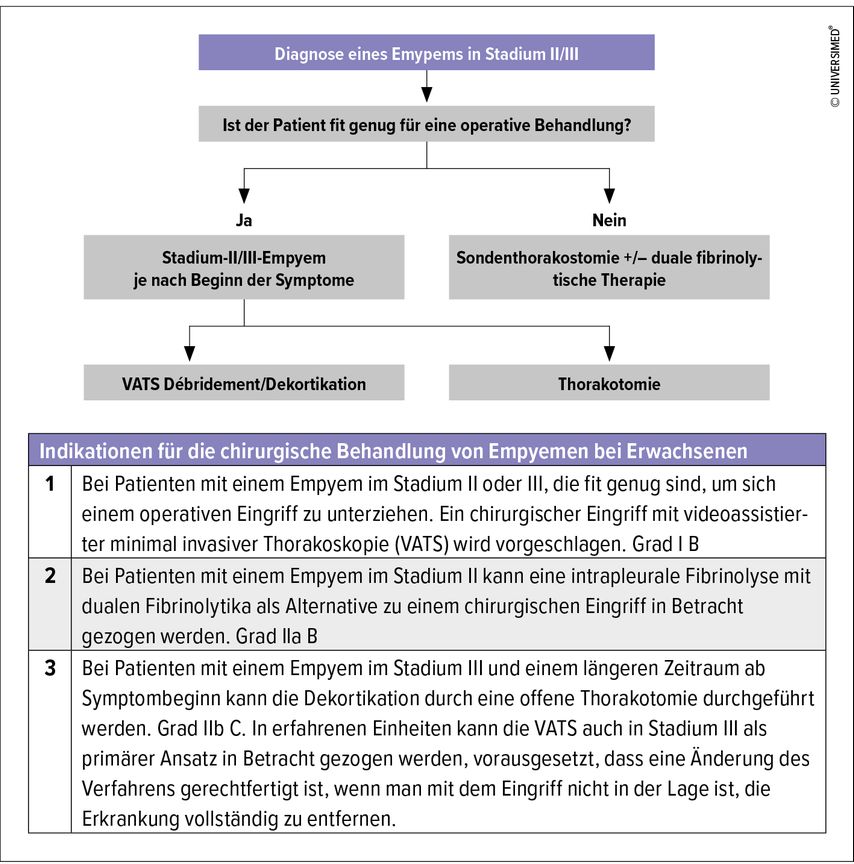

Sowohl von der American Association for Thoracic Surgery (AATS) als auch von der European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) wurden zur Therapie des Pleuraempyems relativ rezent Konsensusrichtlinien veröffentlicht.8,9 In beiden Arbeiten finden wir eine klare Empfehlung der chirurgischen Therapie des Pleuraempyems im Stadium II und III bei operablen Patienten mit einem Evidenzlevel Grad I. Abbildung 2 aus der europäischen Arbeit zeigt den Therapiepfad der Patient*innen mit einem Pleuraempyem Stadium II und III.

Was den operativen Zugangsweg betrifft, sollte beim Pleuraempyem unabhängig vom Stadium ein minimalinvasiver Zugang angestrebt werden. Die Vorteile sind die bessere postoperative Schmerzkontrolle, der kürzere Krankenhausaufenthalt, weniger Blutverlust und eine Reduktion postoperativer Komplikationen.10

Diese Empfehlung spiegelt auch unsere eigenen Erfahrungen aus Innsbruck wider.11In einer retrospektiven Analyse konnten wir gemeinsam mit Kollegen aus Gießen zeigen, dass ein minimalinvasiver Zugang bei Patienten mit einem Stadium-III-Empyem zu einem signifikant kürzeren Krankenhausaufenthalt bei vergleichbaren Rezidiv- und Komplikationsraten führt. In dieser Arbeit wurden im Zeitraum zwischen 2002 und 2014 107 Patienten mittels Thorakotomie und 110 Patienten videoassistiert operiert. Die Konversionsrate war mit 4,5% gering.11

Literatur:

1 Andrews N: Management of nontuberculous empyema: A statement the subcommittee on surgery. Am Rev Respir Dis 1962; 85: 935-6 2 Light RW: Parapneumonic effusions and empyema. Proc Am Thorac Soc 2006; 3(1): 75-80 3 Lardinois D et al.: Delayed referral and gram-negative organisms increase the conversion thoracotomy rate in patients undergoing video-assisted thoracoscopic surgery for empyema. Ann Thorac Surg 2005; 79(6): 1851-6 4 Bedawi EO et al.: Pleural infection: a closer look at the etiopathogenesis, microbiology and role of antibiotics. Expert Rev Respir Med 2019; 13(4): 337-47 5 Davies HE et al.: Management of pleural infection in adults: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax 2010; 65(2): ii41-53 6 Chaddha U et al.: Use of fibrinolytics and deoxyribonuclease in adult patients with pleural empyema: a consensus statement. Lancet Respir Med 2021; 9(9): 1050-64 7 Rahman NM et al.: Intrapleural use of tissue plasminogen activator and DNase in pleural infection. N Engl J Med 2011; 365: 518-26 8 Scarcia M et al.: EACTS expert consensus statement for surgical management of pleural empyema. Eur J Cardiothorac Surg 2015: 48(5): 642-53 9 Shen KR et al.: The American Association for Thoracic Surgery consensus guidelines for the management of empyema. J Thorac Cardiovasc Surg 2017; 153(6): e129-46 10 Farjah F et al.: Ninety-day costs of video-assisted thoracic surgery versus open lobectomy for lung cancer. Ann Thorac Surg 2014; 98: 191-6 11 Reichert M et al.: Thoracotomy versus video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) in stage III empyema-an analysis of 217 consecutive patients. Surg Endosc 2018; 32(6): 2664-75

Das könnte Sie auch interessieren:

Chronische Atemwegserkrankungen in einem sich verändernden Klima

Die global steigenden Temperaturen und zunehmenden Hitzewellen haben einen negativen Einfluss auf die Luftqualität, vor allem in Städten. Die Atemwege und die Lunge als Eintrittspforten ...

Pathobiologie und Genetik der pulmonalen Hypertonie

Für die 7. Weltkonferenz für pulmonale Hypertonie (World Symposium on Pulmonary Hypertension; WSPH) 2024 beschäftigten sich zwei Task-Forces aus 17 internationalen Experten allein mit ...