COPD: Was gibt es Neues?

Bericht: Mag. Andrea Fallent

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bei der Wintertagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) präsentierte Prim. Priv.-Doz. Dr. Georg-Christian Funk, Wien, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Management der COPD. Er betonte die zunehmende Bedeutung der verschiedenen Ätiotypen sowie der Computertomografie zur frühzeitigen Abklärung von Aspekten der COPD wie Emphysem und Sekretobstruktionen.

The Lancet Commission: Kernaussagen und Ätiotypen

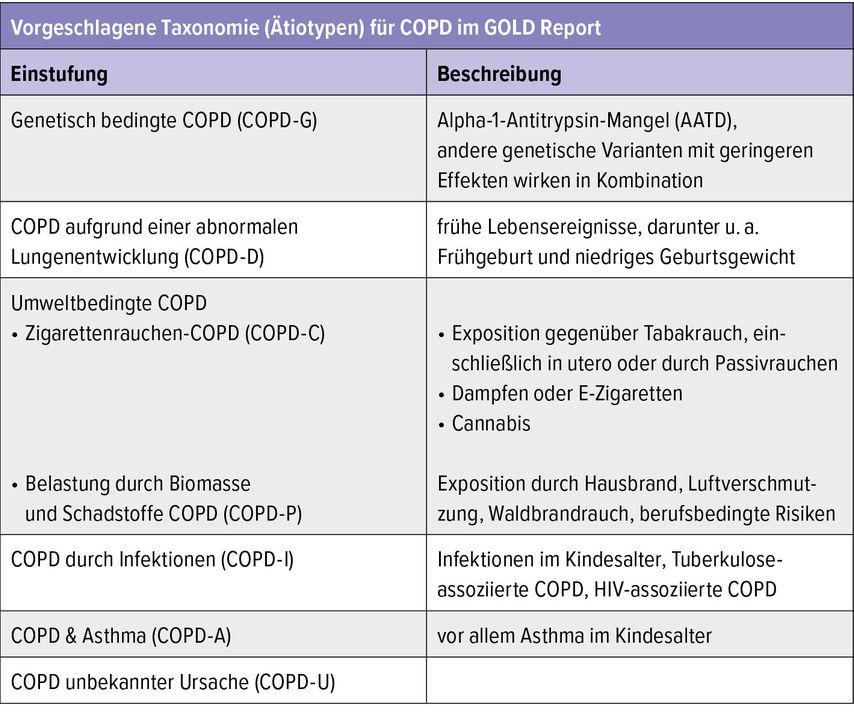

Prim. Priv.-Doz. Dr. Georg-Christian Funk, 2. Medizinische Abteilung mit Pneumologie, Klinik Ottakring, Wien, startete seinen Vortrag mit der Lancet-Sonderpublikation zum Thema Elimination der COPD, die von einer multinationalen Autor:innengruppe publiziert wurde (siehe JATROS Pneumologie 5/22).1 Die Kernaussagen darin betreffen die COPD als vermeidbare Erkrankung, die einen lebenslangen Prozess darstellt, weiters die besondere Situation in Entwicklungsländernsowie die Spirometrie als nicht optimales Diagnoseinstrument. Ein weiterer Aspekt des Berichts, der etwas adaptiert auch inden GOLD (Global Initiative For Chronic Obstructive Lung Disease) Report eingegangen ist, sind die Ätiotypen der COPD, die auf genetischer Disposition (z.B. Alpha-1-Antitrypsin-Mangel), frühkindlichen Ereignissen (u.a. Frühgeburtlichkeit), Infektionen (u.a. HIV, Tuberkulose), Nikotinabusus und Passivrauchen sowie Schadstoffbelastung beruhen (Tab. 1).1,2

Tab. 1: Die Taxonomie unterstreicht die Heterogenität der COPD, auch in Hinblick auf mögliche neue Therapieansätze (modifiziert nach GOLD Report 2024)2

Neue Erkenntnisse zur Diagnostik

Emphysem und Atemflussobstruktion

Veränderungen der kleinen Atemwege stellen ein wichtiges pathophysiologisches Merkmal der COPD dar. Dass ein Emphysem früher als eine Atemwegsobstruktion und unabhängig davon bzw. ohne eindeutige Symptome auftreten kann, weiß man aus früheren Untersuchungen. Funk stellte eine aktuelle Studie vor, in der Lungenbiopsien von Personen mit allen COPD-Stadien sowie von Gesunden analysiert und die histologischen Auswertungen mit den CT-Befunden verglichen wurden.3 Das Ergebnis: „Bereits bei Personen mit Prä-COPD bzw. den leichten Stadien I und II war ein beträchtliches Ausmaß an Lungenemphysemen und Schäden der kleinen Atemwege zu erkennen“, fasste Funk zusammen.

Für die Praxis bedeute das laut Funk definitiv, dass das Arsenal der Diagnosemöglichkeiten erweitert werden muss: „Wir brauchen eine umfangreiche Funktionsdiagnostik inklusive Computertomografie, die Spirometrie reicht nicht aus.“ Diese Forderung nach einer entsprechenden Adaption der COPD-Diagnosekriterien kommt auch von der Lancet Commission:1 „Werden bei Personen mit entsprechenden Risikofaktoren und Symptomen Air-Trapping, Emphysem bzw. Atemwegspathologien im CT nachgewiesen, unabhängig von der Spirometrie, so handelt es sich um COPD“, zitierte Funk. Die im Paper der Lancet Commission vorgeschlagenen Kriterien wurden allerdings bislang noch nicht in den Guidelines berücksichtigt.

Spirometrie und PRISm

Die Reversibilitätstestung ist zwar ein Puzzlestein in der Differenzierung von Asthma und COPD, aber kein entscheidender Faktor für die COPD-Diagnose, betonte Funk. Die Prä-Broncholyse-Spirometrie ist gut reproduzierbar, eine Atemflussobstruktion nur nach Broncholyse ist selten. Zeigt die Lungenfunktionsmessung vor Broncholyse keine Atemflussobstruktion, so kann – außer bei sehr hoher Wahrscheinlichkeit einer COPD – auf die Post-Broncholyse-Spirometrie verzichtet werden, betonte Funk.

Die rein spirometrische Krankheitsdefinition der COPD punktet mit dem klaren Vorteil der einfachen Durchführung. Der große Nachteil sei wiederum die unzureichende Erfassung früher Stadien, so Funk.

Der Begriff „PRISm“ („preserved ratio, impaired spirometry“) beschreibt reduzierte Vitalkapazität bei erhaltener FEV1/FVC-Ratio und gilt als potenzielle COPD-Vorstufe. Funk: „Mittlerweile weiß man, dass eine Reihe von Ursachen damit assoziiert sein kann, wie eine kleine Lunge, Adipositas, Emphysem, interstitielle Lungenkrankheiten, Asthma, Herzinsuffizienz oder schlicht die schlechte Mitarbeit bei der Lungenfunktionsmessung.“ Mit 10% ist die epidemiologische Verbreitung bemerkenswert, ein Fünftel der Betroffenen entwickelt nach 5 bis 9 Jahren COPD, ein Viertel schafft es im Laufe der Zeitspanne, die Lungenfunktion z.B. durch Gewichtsabnahme zu verbessern.4

Wird PRISm in der Praxis festgestellt, sollte laut Funk zunächst die Qualität der Lungenfunktionsmessung überprüft werden, danach sollten potenzielle Ursachen sowie weitere Untersuchungen in Betracht gezogen und ein Follow-up geplant werden.

Sekretobstruktionen sind häufig aber unterdiagnostiziert

Ähnlich wie beim Asthma sind Sekretobstruktionen auch bei COPD ein wichtiges Thema. Bei rund 60% aller rauchenden Personen mit COPD können diese morphologisch in der CT nachgewiesen werden, so Funk. Da nur ein Drittel von ihnen entsprechende Beschwerden zeigt, ist eine eindeutige Diagnose anhand der Symptomatik nur beschränkt möglich.

Eine Studie untersuchte die Sterblichkeitsrate bei 4363 Raucher:innen mit COPD unter Berücksichtigung der Ausprägung der vorhandenen Schleimpröpfe.5 Die Auswertung ergab, dass die Sekretobstruktion ein unabhängiger Risikofaktor für Mortalität ist, die meisten Betroffenen in der Studie zeigten keine bronchitischen Symptome. Laut Funk stellen diese Daten eindeutig ein weiteres Argument für den Einsatz der Computertomografie dar.

Für die Behandlung der Sekretobstruktion stehen verschiedene oszillierende PEP(„positive expiratory pressure“)-Systeme zur Verfügung. Dazu zeigte Funk aktuelle Daten einer Studie zur Wirksamkeit des PEP-Systems „Acapella“ hinsichtlich Lebensqualität, Fatigue und Hustenfrequenz, an der 122 Personen mit COPD beteiligt waren. Das System wurde 3x/Tag über 3 Monate lang angewendet und führte eindeutig zu einer Verbesserung der Symptomatik. Funk: „Diese Therapie ist kostengünstig, absolut nebenwirkungsfrei und eine Option für viele Betroffene mit Sekretobstruktion.“

Alpha-1-Antitrypsinmangel

Die Augmentation mit Alpha-1-Antitrypsin ist die einzige spezifische Behandlungsoption des Alpha-1-Antitrypsin-Mangels (AATD), der eine genetische Ursache der COPD (COPD-G)2 mit einem fortschreitenden Emphysem als Leitsymptom darstellt. Funk: „Die Augmentationstherapie ist für einen bestimmten FEV1-Bereich (35–60%) zugelassen, sie beeinflusst die Emphysemprogression.“ Wie sich die Therapie auf das Überleben auswirkt, wurde rezent anhand einer multinationalen Registerstudie mit österreichischer Beteiligung untersucht.6

Die erhobenen Daten ergaben einen signifikanten Benefit im Sinne des Überlebens unter Augmentation, wobei sich der Überlebensvorteil weitgehend unabhängig von der FEV1-Dynamik zeigte.6 Ein weiterer „Sargnagel“ für den alleinigen Einsatz der Spirometrie, wie Funk erklärte: „Der FEV1-Wert eignet sich nicht für die Quantifizierung des Emphysems und das Monitoring dieser Erkrankung.“

Updates zur Behandlung der COPD

Initiale inhalative Therapie

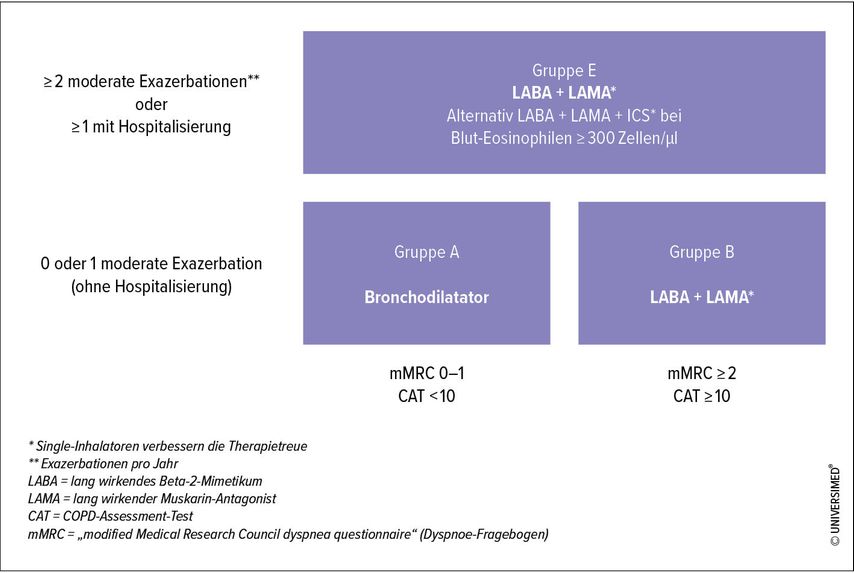

Bezüglich der pharmakologischen Therapie der COPD gibt es kaum Neuerungen seit der neuen ABE-Grupeneinteilung nach GOLD.2 Die Grundlage der Behandlung stellt nach wie vor die Bronchodilatation dar (Abb. 1). Das bedeutet konkret für die GOLD-Risikogruppe A die Einleitung einer bronchienerweiternden Monotherapie, ab der Gruppe B wird nun nicht mehr eine Auswahl zwischen LAMA (langwirksamer Muskarinantagonist) oder LABA (lang wirksamer Beta-2-Agonist) empfohlen, sondern die Kombination aus beiden.

In der Gruppe E ist ebenfalls eine Therapie mit LAMA und LABA vorgesehen. Der Einsatz von inhalativen Kortikosteroiden (ICS) als Tripeltherapie erfolgt, sofern Blut-Eosinophilenzahlen ≥300 vorliegen. Zur Tripeltherapie bei Personen über 40 in der COPD-Risikogruppe E, ohne vorangegange Erhaltungstherapie, wurden britische Daten veröffentlicht.7Das Ergebnis unterstreicht die genannten GOLD-Vorgaben, so Funk: „Alljene mit Blut-Eosinophilen ≥300 profitierten von der Tripeltherapie im Vergleich zur LAMA/LABA-Kombination hinsichtlich des Auftretens von Exazerbationen. Für die Probanden mit einer Eosinophilenzahl < 300 brachte die Dreifachtherapie keinen Vorteil, sondern erhöhte das Risiko für schwere Pneumonien.“ Auch bei aktivem Zigarettenkonsum ist die Dreifachtherapie wirksam, wie eine weitere aktuelle Studie belegte.8

Medikamentöse Follow-up-Therapie

Der aktuelle GOLD-Algorithmus für die Follow-up-Therapie ist abhängig vom Leitsymptom – Atemnot oder Exazerbation.2 Funk: „Dazu gab es in der Vergangenheit immer wieder Versuche, beide in einen Algorithmus zu verpacken.“ Kürzlich wurde eine neue Version mit dem Ziel publiziert, die Pharmakotherapie bei COPD zu vereinfachen.9 Dieses – nicht ganz unumstrittene – Schema gewichtet die Risikofaktoren anhand des FEV1 und der vorherrschenden Symptomatik, wobei bereits ab einer Eosinophilenzahl von ≥ 100 eine Tripeltherapie vorgesehen ist.

Exazerbationen

Venöse Thromboembolie

Die Prävalenz venöser Thromboembolien (VTE) ist bei Patient:innen mit COPD höher als ohne COPD. Aufgrund der Ähnlichkeit der klinischen Symptome einer Lungenembolie und einer akut exazerbierten COPD (AECOPD) kann die Lungenembolie bei Patient:innen mit einer akuten Exazerbation leicht übersehen werden. Eine chinesische Kohortenstudie analysierte Prävalenz, Risikofaktoren, klinische Symptome und die prognostischen Auswirkungen einer VTE bei Patienten mit AECOPD. Dazu wurden 1580 stationär aufgenommene COPD-Patient:innen mit akuter Exazerbation anhand einer umfangreichen Untersuchung inklusive CT, Angiografie, Echokardiografie und Beinvenensonografie gescreent.10

Das Ergebnis: Bei 25% der untersuchten Personen wurde eine VTE entdeckt, 17% hatten eine Pulmonalembolie (PE), 13% eine tiefe Beinvenenthrombose (TVT). Bei zwei Dritteln der Personen mit PE konnte keine TVT nachgewiesen werden. Zu den klinischen Prädiktoren zählten vorangegangene PE, Rechtsherzbelastung im Echo, Hypokapnie und Fehlen von Sputumpurulenz. Eine VTE ist eine wichtige Differenzialdiagnose der Exazerbation. „Die Diagnostik erfolgt optimalerweise mittels Wells-Score, gegebenenfalls D-Dimer-Werten und CT-Angiografie“, resümierte Funk.

Studien mit Ensifentrin

Ensifentrin ist ein inhalativer Inhibitor der Phosphodiesterase 3 und 4, der die Rate von COPD-Exazerbationenund das Risiko dafür senken soll. Die Wirksamkeit auf Lungenfunktion, Symptomatik und Exazerbationen wurde in zwei placebokontrollierten Studien mit insgesamt 1549 COPD-Patient:innen untersucht, von denen 55% aktive Raucher:innen waren.11,12

Ensifentrin wurde 2x täglich über einen Feuchtinhalator appliziert. Bei der Verumgruppe besserten sich FEV1 und SGRQ(St. George’s Respiratory Questionnaire)-Score, die Exazerbationsrate sank. „Diese Therapie ist einerseits teuer, andererseits ist aufgrund des nicht durchgehend mit einer Tripeltherapie behandelten Kollektivs unklar, welchen Platz diese Therapie haben könnte“, kommentierte Funk das Ergebnis der Studie.

Einsatz von Dupilumab

Inwieweit monoklonale Antikörper bei COPD eingesetzt werden können, wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach untersucht, u.a. mit Mepolizumab bei COPD-Patient:innen mit hohen Eosinophilenzahlen. Der IL-4/-13-Inhibitor Dupilumab ist u.a. für die Behandlung des schweren Asthmas zugelassen. 2023 wurde seine Wirksamkeit bei COPD in der BOREAS-Studie analysiert.13 Darin wurde Patient:innen der GOLD-Gruppe E – ohne Asthma, mit Eosinophilenzahlen von mindestens 300 und einem erhöhten Exazerbationsrisiko trotz Tripeltherapie – alle 2 Wochen Dupilumab oder Placebo subkutan verabreicht. Die Wirksamkeit zeigt sich in einer niedrigeren jährlichen Exazerbationsrate (0,78 vs. 1,1 bei Placebo), einem FEV1-Anstieg und einem verbesserten SGRQ-Score. „Das Ergebnis ist vielversprechend, Dupilumab kommt für einige wenige auserwählte, häufig exazerbierende Personen infrage“, so Funk.

Komorbiditäten bei COPD

Die meisten Patient:innen mit COPD haben mindestens eine zusätzliche klinisch relevante chronische Erkrankung mit vergleichbaren Risikofaktoren (z.B. Alter, Rauchen, Umweltfaktoren, Inaktivität und sozialer Status). Im Durchschnitt sind es fünf Komorbiditäten, die häufig nicht oder spät diagnostiziert und nicht oder inadäquat behandelt werden.14 Das hat zur Folge, dass die meisten Patient:innen mit COPD an nichtrespiratorischen Erkrankungen sterben, insbesondere an jenen des Herz-Kreislauf-Systems und an Krebs. Jede AECOPD erhöht das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse dramatisch.15 Funk unterstrich daher die Bedeutung von regelmäßigen Komorbiditätschecks. Diese sollten neben der entsprechenden Anamnese und regelmäßigen Blutdruckkontrollen durch die Patient:innen auch ein Ruhe-EKG, Harnchemie sowie ein Blutbild ergänzt durch die Werte von NT-proBNP, Nüchternblutzucker, HbA1c, Serumkreatinin, Ferritin, Transferrinsättigung und TSH beinhalten.

Abschließend stellte Funk noch die Ergebnisse einer Metaanalyse zum Unterwassertraining bei COPD vor. Das Ergebnis: Die funktionale Kapazität anhand der 6-Minuten-Gehstrecke kann sich mit Aquatraining im vergleichbaren Ausmaß wie bei Landtraining verbessern, Übungen im Wasser könnten somit eine Reha-Option bei COPD darstellen.16

Zusammenfassung

Die COPD ist mit diversen Ätiotypen als lebenslanger Prozess zu sehen. Atemflussobstruktion und Emphysem korrelieren nur bedingt, die CT erweist sich als zunehmend wichtiger Bestandteil der frühen Diagnostik bzw. Verlaufskontrolle von Emphysemen, Sekretobstruktionen, Bronchiektasen, Aortenklappenverkalkungen, Sarkopenie sowie Rundherden. Die Prä-Broncholyse-Spirometrie ist in diesem Zusammenhang nur unter gewissen Bedingungen aussagekräftig.

Sekretobstruktion ist ein relevanter Faktor bei COPD, die oszillierende PEP-Therapie ist hilfreich. Die Augmentation bei Alpha-1-Antitrypsin-Mangel verbessert die Mortalitätunabhängig von FEV1. COPD-Exazerbationen erhöhen das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse, Thromboembolien treten zudem häufig bei COPD-Patient:innen mit aufnahmebedürftiger Exazerbation auf.

Zur Exazerbationsprävention mit Ensifentrin sind noch viele Fragen offen, Dupilumab könnte für ausgewählte Patien-t:innen interessant sein. Impfungen stellen ebenfalls eine wichtige Präventionsmaßnahme dar: Bei den GOLD-Impfempfehlungen wurde zu den bestehenden gegen Influenza, SARS-CoV-2, Pneumokokken, Pertussis, Herpes zoster (ab 50 Jahren) nun auch jene gegen RSV (respiratorisches Synzytial-Virus) hinzugefügt. Unterwassertraining kann die funktionale Kapazität bei COPD verbessern.

Quelle:

„Update Asthma & COPD“, Vortrag von Prim. Priv.-Doz. Dr. Georg-Christian Funk, Wien, im Rahmen des 11. Pneumo Aktuell am 27. Jänner 2024 in Wien. Die Aufzeichnung der Vorträge ist für Teilnehmer:innen der Veranstaltung über die Vortragsbibliothek der ÖGP-Website (www.ogp.at) bis zum 31.7.2024 abrufbar.

Literatur:

1 Stolz D et al.: Towards the elimination of chronic obstructive pulmonary disease: a Lancet Commission. Lancet 2022; 400: 921-72 2 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): 2024 GOLD Report. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD: https://goldcopd.org/2024-gold-report/; zuletzt aufgerufen am 27.2.20243 Ananth S, Hurst JR: ERJ advances: state of the art in definitions and diagnosis of COPD. Eur Respir J 2023; 61(4): 2200318 4 Wan ES et al.: Association between preserved ratio impaired spirometry and clinical outcomes in US adults. JAMA 2021; 326(22): 2287-98 5 Diaz AA et al.: Airway-occluding mucus plugs and mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease. JAMA 2023; 329: 1832-39 6 Fraughen DD et al.: Augmentation therapy for severe alpha-1 antitrypsin deficiency improves survival and is decoupled from spirometric decline – a multinational registry analysis. Am J Respir Crit Care Med 2023; 208: 964-74 7 Suissa S et al.: Single-inhaler triple versus dual bronchodilator therapy for GOLD E and other exacerbating patients with COPD: Real-world comparative effectiveness and safety. Eur Respir J 2023; 62: 2300883 8 Bardsley S et al.: Single-inhaler triple therapy fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol versus dual therapy in current and former smokers with COPD: IMPACT trial post hoc analysis. Respir Med 2022; 205: 1070409 Celli B, Vestbo J: Simplifying pharmacotherapy for patients with COPD: a viewpoint. Eur Respir J 2023; 62: 2300115 10 Liu X et al.: Prevalence, risk factor and clinical characteristics of venous thrombus embolism in patients with acute exacerbation of COPD: a prospective multicenter study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2023; 18: 907-17 11 Donohue JF et al.: Ensifentrine as a novel, inhaled treatment for patients with COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2023; 18: 1611-22 12 Anzueto A et al.: A new treatment for chronic obstructive pulmonary disease: Ensifentrine moves closer. AJRCCM 2023; 208: 406-16 13 Bhatt SP et al.: Dupilumab for COPD with type 2 inflammation indicated by eosinophil counts. N Engl J Med 2023; 389: 205-14 14 Fabbri LM et al.: COPD and multimorbidity: recognising and addressing a syndemic occurrence. Lancet Respir Med 2023; 11(11): 1020-3415 Vogelmeier C et al.: Increased risk of severe cardiovascular events following exacerbations of COPD: a multi-database cohort study. ERS 2023; Poster PA3013 16 Benzo-Iglesias MJ et al.: Effectiveness of water-based exercise in patients with chronic obstructive pulmonary disease: systematic review and meta-analysis. Sensors 2023; 23: 8557

Das könnte Sie auch interessieren:

Chronische Atemwegserkrankungen in einem sich verändernden Klima

Die global steigenden Temperaturen und zunehmenden Hitzewellen haben einen negativen Einfluss auf die Luftqualität, vor allem in Städten. Die Atemwege und die Lunge als Eintrittspforten ...

Pathobiologie und Genetik der pulmonalen Hypertonie

Für die 7. Weltkonferenz für pulmonale Hypertonie (World Symposium on Pulmonary Hypertension; WSPH) 2024 beschäftigten sich zwei Task-Forces aus 17 internationalen Experten allein mit ...