Osteoporotische Wirbelkörperfrakturen: konservativ oder chirurgisch?

Autor:

Dr. Raphael Scheuer

Wirbelsäulenzentrum, Orthopädisches Spital Speising, Wien

E-Mail: raphael@scheuer.wien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Wirbelkörperfrakturen verursachen erhebliche Schmerzen und führen so häufig primär zur Immobilität. Die Behandlung von traumatischen Wirbelkörperfrakturen bei jüngeren Patienten unterscheidet sich meist von der Behandlung osteoporotischer Frakturen – ob mit oder ohne adäquates Trauma. Konservative und chirurgische Therapieoptionen kommen dabei abhängig von der Ausprägung der Fraktur, aber auch dem Allgemeinzustand und den Ansprüchen des Patienten zur Anwendung. Dieser Artikel soll einen Überblick über die Abklärung sowie die konservativen und chirurgischen Therapiemöglichkeiten von osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen geben.

Keypoint

-

Das Therapieziel ist, sowohl konservativ als auch chirurgisch Schmerzen zu lindern, das Profil der Wirbelsäule und die Mobilität des Patienten zu erhalten sowie Nervenläsionen zu vermeiden.

Epidemiologie

Im Jahr 2018 kam es in Österreich zu über 20000 stationären Aufenthalten aufgrund von Fragilitätsfrakturen im Bereich von Brust- und Lendenwirbelsäule sowie des Beckens (Sakrum und Schambeinäste). Der Anteil osteoporotisch bedingter Frakturen steigt ab dem Alter von etwa 50 Jahren bei Frauen steil an und beträgt bei 80-Jährigen bereits etwa 70% aller Frakturen – bei Männern beginnt diese Entwicklung einige Jahre später.

Schätzungen zufolge erleiden in unseren Breiten etwa 20% der über 50-jährigen Frauen Zeit ihres Lebens mindestens eine osteoporotische Wirbelkörperfraktur –weltweit betrachtet dürften diese Zahlen bei 30–50% liegen. Die wirtschaftliche Bedeutung der Fragilitätsfrakturen wird in Österreich auf 2,5% der gesamten Gesundheitsausgaben geschätzt, was errechneten Behandlungskosten gemittelt über stationär und ambulant behandelte Fälle von jeweils etwa 4000 Euro entspricht. Die persönlichen Folgen sind aber mit häufig längeren Krankenhausaufenthalten, Verlust der Selbstständigkeit und erhöhtem Pflegebedarf bei älteren Menschen nicht weniger gravierend; die 5-Jahres-Mortalität liegt mit 72% deutlich über der von Schenkelhalsfrakturen.

Osteoporotische Wirbelkörperfrakturen treten aufgrund der deutlichen Reduktion der spongiösen Gitterstruktur erstlinig im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule sowie auch des Sakrums, nicht jedoch an der Halswirbelsäule auf. Letztere dürfte aufgrund der geringeren Gewichtsbelastung einerseits, v.a. aber dank einer günstigeren spongiösen Mikrostruktur andererseits nicht betroffen sein.

Anamnese und Statuserhebung

Im Zuge des Anamnesegesprächs sind Stürze oder Hebetraumata von besonderem Interesse. Die Entwicklung einer Osteoporose begünstigen bekanntermaßen Cortisondauertherapie bzw. rheumatische Erkrankungen, was ebenso erhoben werden sollte. Die Schmerzen werden meist belastungsabhängig beschrieben, in Ruhe bzw. im Liegen bestehen kaum Beschwerden. Im Status ist der Klopfschmerz über den Dornfortsätzen im Frakturbereich ein dienlicher Hinweis auf eine Fraktur, er ist aber weder zwingend immer vorhanden noch beweisend. Eine gezielte neurologische Untersuchung sollte immer durchgeführt werden, um eine Kompromittierung des Spinalkanals durch etwaig nach dorsal verlagerte Bruchfragmente nicht zu übersehen.

Bildgebung

Die Schmerzausprägung ist bei Wirbelkörperfrakturen nicht immer die gleiche. Während viele Patienten über unerträgliche Schmerzen klagen und dadurch weitgehend immobilisiert werden, nehmen andere Patienten den Schmerz kaum oder nur unbeträchtlich wahr. Bei klinischem Verdacht auf eine Wirbelkörperfraktur ist somit immer eine radiologische Kontrolle erforderlich. Dies ist nicht nur zur Abklärung einer etwaigen aktuellen Fraktur und deren Schweregrad, sondern auch in Hinblick auf die Notwendigkeit einer antiresorptiven Therapie bzw. der Effektivitätskontrolle einer bereits etablierten Therapie sinnvoll. Dabei stellt immer die stehende Röntgenuntersuchung der Lenden- und/oder Brustwirbelsäule in 2 Ebenen den ersten Schritt dar, da sie im Gegensatz zur Schnittbildgebung rasch und nahezu ubiquitär verfügbar und außerdem im Stehen und somit unter Belastung durchführbar ist. Bei unklaren Befunden oder Nachweis einer Fraktur ist eine Magnetresonanztomografie (MRT) indiziert. Damit können rezente Frakturen von älteren Frakturen zweifelsfrei unterschieden, die Bedrängung nervaler Strukturen festgestellt und auch Differenzialdiagnosen wie tumoröse oder infektbedingte Ursachen abgeklärt werden. Eine Kontrastmittelgabe ist nur bei letzteren Verdachtsmomenten notwendig. Beim Nachweis einer frischen Wirbelkörperfraktur kann bei fraglicher Beteiligung der Wirbelkörperhinterkante bzw. zur exakten Beurteilung der Frakturform vor allem auch in Hinblick auf eine etwaige chirurgische Sanierung eine CT-Untersuchung angeschlossen werden.

Osteoporosediagnostik

Neben der Therapie der akuten Fraktur sollte – sofern nicht bereits erfolgt – gleichzeitig auch die Basisdiagnostik der Osteoporose begonnen werden. Auch hier spielt die Anamnese eine wesentliche Rolle und ergibt mit der Knochendichtemessung und dem Labor einen guten Überblick über die Ausprägung der Osteoporose, das Risiko für weitere Frakturen (FRAX-Rechner) sowie mögliche Therapieoptionen.

Das Standardverfahren zur Knochendichtemessung ist die Osteodensitometrie mittels „dual energy X-ray absorptiometry“ (DEXA) an der Lendenwirbelsäule und am proximalen Femur. Neben dem T-Score zur Quantifizierung der Knochendichte relativ zum Durchschnitt der Altersgruppe lassen sich dabei mittlerweile mittels „Trabecular Bone Score“ (TBS) auch Rückschlüsse auf die Mikroarchitektur der Spongiosa ziehen. Damit lässt sich auch das Risiko für weitere Frakturen mittels FRAX-Risikorechner weiter präzisieren. Bei höhergradiger Degeneration der Lendenwirbelsäule oder bereits erfolgten Frakturen der Wirbelkörper ist die Wirbelsäule zur Beurteilung allerdings nicht heranzuziehen, da die kompaktierte Knochenstruktur dann falsch hohe Knochendichtewerte liefert. In diesem Fall wäre neben dem Oberschenkelhals der Messwert am Radius heranzuziehen.

Die Laboruntersuchung dient zur Abklärung der wichtigsten Knochenstoffwechselparameter sowie sekundärer Osteoporosen.

Die Untersuchung der Knochenqualität ist nicht nur in Hinblick auf die Etablierung einer bestmöglichen antiresorptiven oder osteoanabolen Therapie und deren Verlaufs- bzw. Erfolgskontrolle, sondern auch bei der Planung einer etwaig erforderlichen chirurgischen Vorsorgung einer osteoporotisch anmutenden Wirbelfraktur entscheidend für den Behandlungserfolg.

Konservative oder chirurgische Therapie?

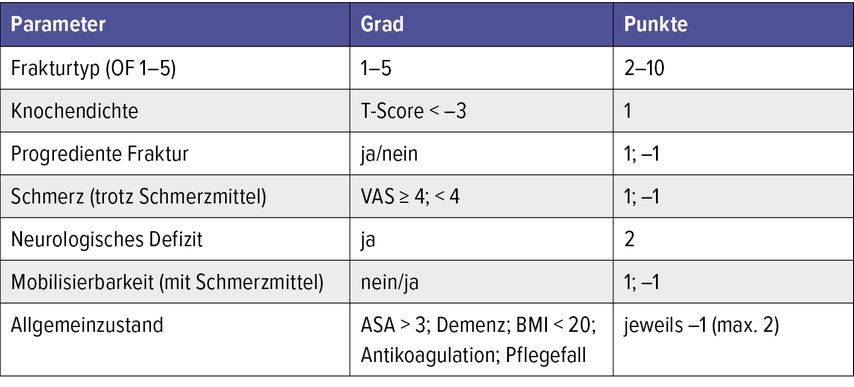

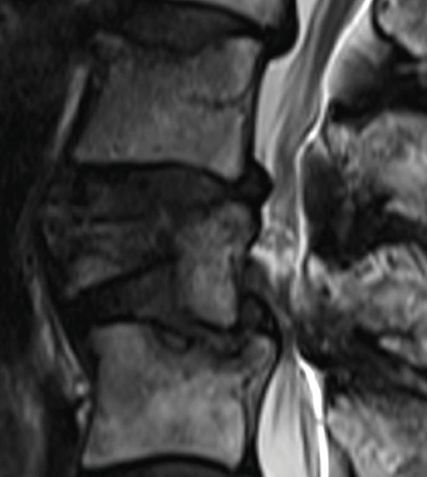

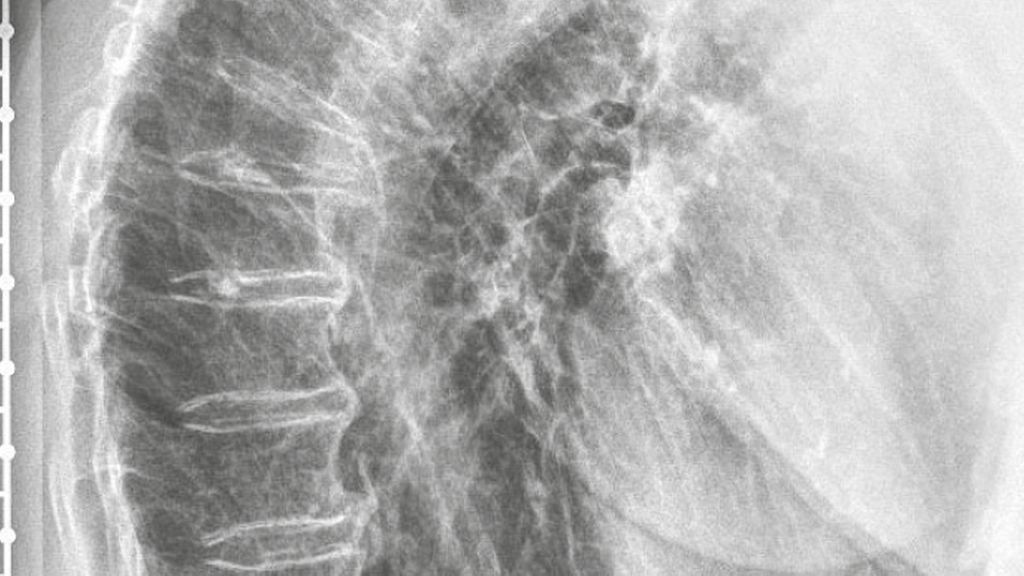

Die Entscheidung zur konservativen oder chirurgischen Behandlung bei osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen ist nicht nur abhängig von der Frakturform und der Formgebung der übrigen Wirbelsäule (sowohl im sagittalen als auch koronaren Profil; siehe Abb. 1 mit deutlicher Gibbusbildung und folglich ventralisierter Lastachse), sondern im gleichen Ausmaß auch vom Allgemeinzustand und den körperlichen Ansprüchen des Patienten und somit immer eine individuelle. Die Arbeitsgruppe Wirbelsäule der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) hat zur Unterstützung bei dieser Entscheidungsfindung den OF-Score („osteoporotic fracture score“, Tab.1) entwickelt, welcher sowohl klinische Parameter wie auch die Frakturform anhand einer eigens entwickelten Klassifikation berücksichtigt:

-

OF 1: keine Deformation, nur Knochenmarködem (MRT) – stabil

-

OF 2: Impression einer Endplatte mit geringer Beteilgung der Hinterkante (<1/5) – stabil

-

OF 3: Impression einer Endplatte mit nennenswerter Beteiligung der Hinterkante (>1/5) – fraglich stabil

-

OF 4: Verlust der kortikalen Rahmenstruktur, Wirbelkörperkollaps oder Berstungsfraktur – instabil

-

OF 5: Distraktions- oder Rotationstrauma; zusätzlich dorsaler Knochen- und Ligamentkomplex betroffen – hochgradig instabil

Diese Klassifikation ist zwar differenzierter als die vielfach noch gängige Genant-Klassifikation, im Vergleich zur AO-Klassifikation für traumatische Frakturen aber deutlich vereinfacht. Dies erscheint auch durchaus sinnvoll, da es sich bei den osteoporotischen Fraktuen fast immer um atraumatische oder niedrigtraumatische Frakturen handelt und diese meist den gleichen Mustern folgen. Ein OF-Score von 0–5 Punkten legt die konservative Behandlung nahe, 6Punkte rechtfertigen ein chirurgisches wie auch ein konservatives Vorgehen und ab >6 Punkten wird eine operative Therapie empfohlen.

Bei konservativ anbehandelten Wirbelkörperfrakturen ist eine klinische und radiologische Verlaufskontrolle anfangs nach 1–2 Wochen, dann nach weiteren 2 Wochen und in weiterer Folge alle 4 Wochen zu empfehlen. Bei jedem der Besuche sollten der Score und somit die Therapieentscheidung reevaluiert werden.

Konservative Behandlung

Die konservative Therapie ist bei OF1- und OF2-Frakturen praktisch immer die Therapie der Wahl, auch viele OF3- und seltener auch OF4-Frakturen kommen in Frage. Die Möglichkeiten der konservativen Therapie osteoporotischer Wirbelkörperfrakturen bestehen in der medikamentösen Schmerztherapie, Physiotherapie und der Anpassung von Orthesen. Dabei wird nach dem analgetischen Stufenschema der WHO vorgegangen. Die physiotherapeutische Behandlung soll dabei nicht nur der Verbesserung der Schmerzen, sondern auch der Sturzprävention dienen. Das Ziel müssen somit eine möglichst potente Schmerzlinderung und rasche Remobilisierung des Patienten sein, um auch Komplikationen wie Muskelabbau und Thrombosen zu vermeiden.

Die orthetische Versorgung ist in der Literatur zwar nicht zweifelsfrei evidenzbasiert, für die Patienten aber in den allermeisten Fällen deutlich schmerzlindernd. Diese Schmerzlinderung spricht dem Eindruck nach für eine suffiziente Ruhigstellung der Fraktur und somit eine Begünstigung des Heilungsverlaufs. Während Frakturen der kaudalen Lendenwirbelsäule (LWK4 und LWK5) mit reinen Lumbalorthesen mit Verstärkung am Rücken behandelbar sind, empfehlen sich bei Frakturen der kaudalen Brustwirbelsäule bis inklusive LWK3 verbunden mit starken Schmerzen thorakolumbale Orthesen im Sinne beispielsweise eines Hohmann-Mieders. Diese sind als Maßanfertigungen, seit Kurzem aber auch in guter Qualität vorgefertigt, verfügbar. Oberhalb von Th10 lokalisierte Frakturen sind mit einem 3-Punkt-Rahmenmieder zu versorgen. Bei nur mäßiger Schmerzhaftigkeit ist die Versorgung all dieser stabilen Frakturen auch mit einer aktivierenden thorakolumbalen Orthese möglich. Alle Orthesen sollen einer vermehrten Kyphosierung und somit Verlagerung der Lastachse nach ventral entgegenwirken, was die Frakturprogredienz begünstigen würde. Gleichzeitig stellen sie auch eine Absicherung gegen Rotationsbewegungen dar und erleichtern somit die Frakturheilung.

Die empfohlene Tragedauer beträgt 12Wochen, wobei sich anfangs 1- bis 2-wöchentliche und ab dem 2. Monat 4-wöchentliche Röntgen- und klinische Kontrollen anbieten. Bei atraumatischen Frakturen ist das exakte Frakturdatum oftmals nicht sicher zu erheben; in diesem Fall ist das Datum der Erstdiagnose heranzuziehen. Bei einer zwischenzeitlichen Schmerzzunahme sollte eine umgehende radiologische Kontrolle erfolgen.

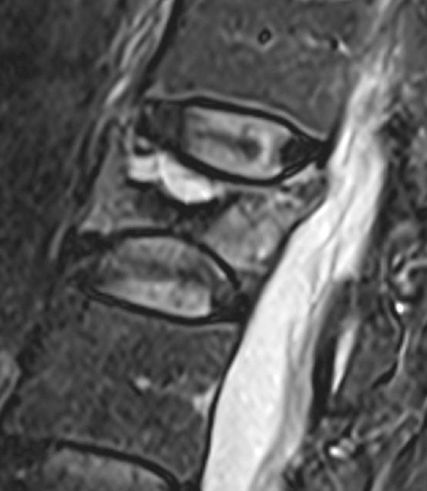

Risikofaktoren für ein konservatives Therapieversagen sind neben OF4-Frakturen auch das Nachsintern der Fraktur im Verlauf sowie ein osteonekrotisch verbreiterter Bruchspalt (Morbus Kümmel, Abb. 2). OF5-Frakturen sind immer chirurgisch zu versorgen.

Chirurgische Behandlung

Ist die Entscheidung für ein chirurgisches Vorgehen gefallen, stellt sich in weiterer Folge die Frage nach dem Ausmaß des Eingriffs.

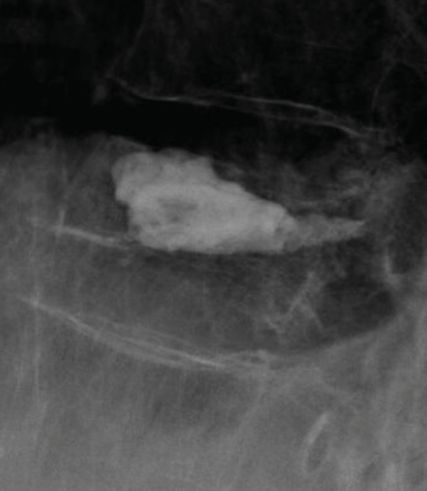

Perkutane Kyphoplastie/Vertebroplastie

Während unkomplizierte, aber schmerzbedingt immobilsierende OF2- bzw. teils OF3-Frakturen in den allermeisten Fällen mittels perkutaner Kyphoplastie (Abb. 3) bzw. gelegentlich auch Vertebroplastie zu versorgen sind, ist dies bei instabilen Frakturtypen bzw. bei maßgeblicher Beteiligung der Hinterkante meist nicht möglich. Bei der Vertebroplastie wird ein niedrigvisköser Knochenzement unter Röntgenkontrolle in den Wirbelkörper eingebracht, der nach Aushärtung den Wirbelkörper nahezu umgehend stabilisieren soll. Bei der Kyphoplastie handelt es sich um ein weiterentwickeltes Verfahren, bei der erst mit Ballonen oder Distraktoren der Versuch einer teilweisen Wiederherstellung der Höhe des eingebrochenen Wirbelkörpers erfolgt und sodann in diese präformierten Hohlräume ein visköser Knochenzement eingebracht wird, der im günstigsten Fall auch den Bruchspalt ausfüllt. Aufgrund der Verwendung des visköseren Knochenzements und der präformierten Hohlräume ist der Zementaustritt bei diesem Verfahren seltener als bei der Vertebroplastie. Beide Verfahren führen meist zu einer fast unmittelbaren Schmerzlinderung durch die Stabilisierung des Bruchspaltes.

Überbrückend stabilisierende Verfahren

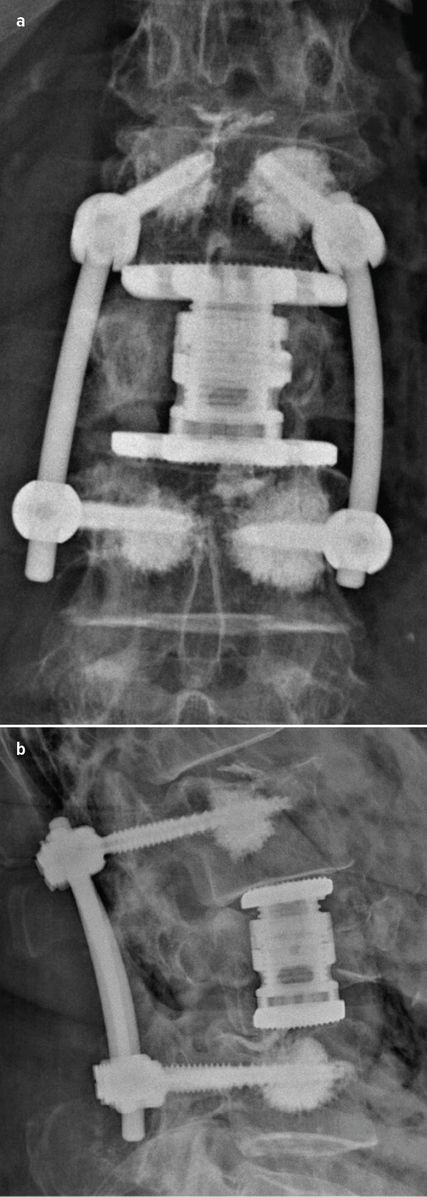

Abb. 5: Kurzstreckige überbrückende Stabilisierung mit Wirbelkörperersatz: a) ap, b) seitlich

Bei instabilen Frakturtypen (meist OF4 und jedenfalls OF5, Abb. 4) bzw. Beteiligung der Hinterkante wird meist der überbrückenden Stabilisierung mittels Pedikelschrauben-Stabsystem der Vorzug gegeben. In Anbetracht der reduzierten Knochenqualität erfolgt die Verschraubung für gewöhnlich zementaugmentiert jeweils 2 Segmente kranial und kaudal der Fraktur. Bei schweren Osteoporosen mit multisegmentalen Wirbelkörperfrakturen ist aber auch dies oft nicht einfach durchführbar, da eine zuverlässige Verankerung nicht gewährleistet werden kann. Eine kurzstreckige überbrückende Stabilisierung mit zusätzlich ventralem Vorgehen (Wirbelkörperersatz) ist bei Osteoporosepatienten leider aufgrund der Zugangsmorbiditäten ebenso oft keine einladende Alternative – bei aktiven Patienten ohne nennenswerte Begleiterkrankungen aber die Therapie der Wahl. Minimalinvasive Techniken sind bei den stabilisierenden Verfahren aufgrund der rascheren Mobilisierbarkeit der Patienten bevorzugt.

In jedem Fall muss eine relevante Einengung des Wirbelkanals durch eine instabile Wirbelkörperhinterkante zusätzlich im Sinne einer Dekompression adressiert werden.

Unabhängig vom gewählten Operationsverfahren sollte auch eine Punktion des Wirbelkörpers zur histologischen Aufarbeitung erfolgen, um etwaige Differenzialdiagnosen zur rein osteoporotischen Fraktur im Sinne von malignen Erkrankungen oder entzündlichen Prozessen nicht zu übersehen.

Nachbehandlung

Die Nachbehandlung im Falle einer chirurgischen Sanierung erfolgt ähnlich dem konservativen Therapieansatz. Auch hier ist das oberste Ziel eine möglichst rasche Remobilisierung unter Einsatz etwaig erforderlicher Analgetika und mithilfe von physiotherapeutischer Unterstützung. Die zusätzliche Verwendung aktiv aufrichtender Rumpforthesen erscheint insbesondere bei Patienten mit bereits mehrfachen Wirbelkörperfrakturen und konsekutiver Gibbusbildung unterstützend sinnvoll.

Fazit

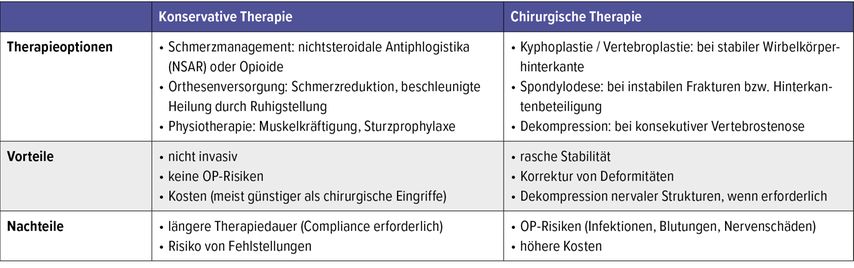

Die Wahl zwischen konservativer und chirurgischer Therapie von Wirbelkörperfrakturen hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Schwere der Fraktur, des Gesundheitszustands des Patienten und seiner individuellen Bedürfnisse. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile (Tab. 2), und die Entscheidung sollte in enger Absprache zwischen dem Patienten und dem behandelnden Arzt erfolgen. Letztendlich ist das Ziel jeder Therapie, die Schmerzen zu lindern, die Funktion zu verbessern und dem Patienten die bestmögliche Lebensqualität zu ermöglichen. Sofern noch nicht erfolgt ist außerdem die Einleitung einer antiresorptiven oder osteoanabolen Therapie dringend erforderlich, um weitere osteoporotisch bedingte Frakturen möglichst zu verhindern.

Tab. 2: Konservative und chirurgische Behandlungsmöglichkeiten osteoporotischer Wirbelkörperfrakturen

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Wachstumslenkende Eingriffe an der unteren Extremität

Minimalinvasive wachstumslenkende Eingriffe als Alternative zu komplexen Osteotomien oder aufwendigen Verlängerungsoperationen gehören zum Standardinstrumentarium des Kinderorthopäden. ...

Weichteilverletzungen der kindlichen Hand

Weichteilverletzungen der kindlichen Hand reichen von oberflächlichen Hautlazerationen bis hin zu tiefgreifenden Schädigungen auch funktioneller Einheiten oder neurovaskulärer Strukturen ...

Scheibenmeniskus bei Kindern und Jugendlichen

Der Scheibenmeniskus ist eine angeborene anatomische Fehlbildung, die meist den lateralen Meniskus betrifft und häufig asymptomatisch bleibt. In einigen Fällen können sich jedoch ...