Volkskrankheit Sucht

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Handelt es sich auch nur um den täglichen Konsum von Tee oder Kaffee – faktisch niemand ist vollständig abstinent von Genussmitteln. Problematisch wird es dann, wenn durch den Konsum das körperliche Schadenspotenzial überschritten wird und das Verhalten in eine Abhängigkeit mündet. Wie es vor allem um problematischen Alkohol- und Nikotinkonsum in Österreich steht, erläuterte Dr. Hans Haltmayer, Wien, im Rahmen des ALLGEMEINE+Winterquartetts 2020.

Substanzbezogene Suchterkrankungen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet und werden vom Tabak- bzw. Nikotinkonsum angeführt. In Österreich rauchen 21–24% der Bevölkerung täglich. Bezogen auf die Prävalenz steht hierzulande der Alkoholkonsum an zweiter Stelle. 800000 Menschen sind von manifestem Alkoholismus betroffen – Männer dreimal häufiger als Frauen.1–4 Medikamente folgen an dritter Stelle – allen voran die Abhängigkeit von Benzodiazepinen. Abhängige von illegalen Drogen, wie von Opiaten, Cannabis oder Kokain, stellen in Österreich die kleinste Gruppe und somit auch das mengenmäßig geringste Problem für die öffentliche Gesundheit dar. Darüber hinaus steht mit der Opioid-Substitutionstherapie eine hervorragende Therapie zur Verfügung, mit der in den letzten 10–15 Jahren eine beachtliche Verbesserung der Situation für die Betroffenen erreicht werden konnte.1–4 Die Prävalenz des problematischen Opiatkonsums steigt bei den über 35-Jährigen aufgrund des Erreichens eines höheren Alters an, aber bei den unter 24-Jährigen ist der Suchtmittelgebrauch von Heroin und anderen Opiaten konstant rückläufig.1, 5

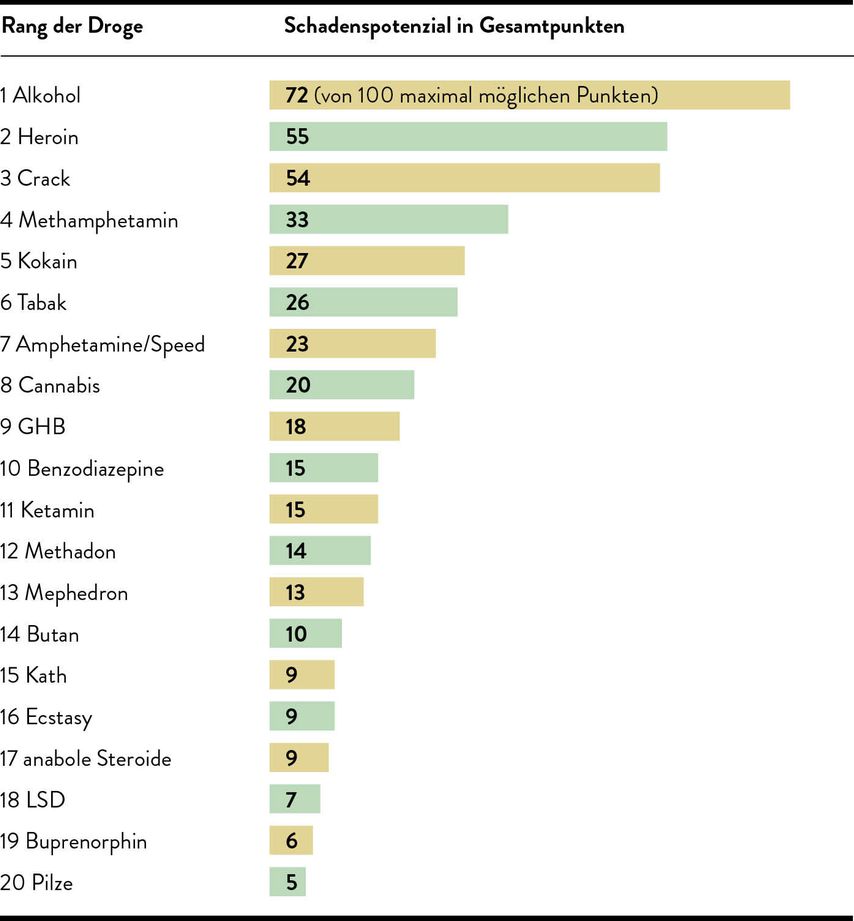

Abb. 1: Einschätzung der Gefährlichkeit von bestimmten Substanzen in Bezug auf die Konsumenten und die Gesellschaft (modifiziert nach Nutt D et al. 2007)6

Das Drogenschadenspotenzial

Die gesundheitlichen Folgen des Suchtmittelkonsums sind stark von der Substanz selbst und der Frequenz der Einnahme abhängig. Der Legalitätsstatus einer Droge sagt nicht automatisch etwas über deren Gefährlichkeit aus. So wurde im Rahmen einer hochrangig publizierten Studie eine Reihe internationaler Experten gebeten, anhand eines Punktescores die Gefährlichkeit von bestimmten Substanzen in Bezug auf die Konsumenten selbst sowie in Bezug auf die Gefährlichkeit für die Gesellschaft zu bewerten.6 Das in Abbildung 1 dargestellte Ergebnis zeigt, dass der Legalitätsstatus einer Droge – entgegen der landläufigen Meinung – nicht kongruent mit der Einschätzung ihrer Gefährlichkeit durch Experten ist und die Kategorisierung „legal“ und „illegal“ somit einer gewissen Willkürlichkeit unterliegt. Alkohol wurde mit Abstand als am schädlichsten für Mensch und Gesellschaft bewertet, gefolgt von Heroin und Crack. Tabak folgt an sechster Stelle und Benzodiazepine auf Platz zehn. Diesen Daten zufolge befinden sich trotz ihres hohen Schadenspotenzials drei legale Drogen unter den Top zehn.6

Suchtbeginn7

In der Regel stellen der hedonistische Konsum eines Gläschen Weins zum Essen, einer einzelnen Zigarette oder Zigarre oder die Einnahme eines Schlafmittels im Flugzeug kein gesundheitliches Risiko dar, da diese Art des Suchtmittelgebrauchs zu keinen Kollisionen mit persönlichen Zielen im Leben führt und die Selbstkontrolle aufrechterhalten bleibt. Selbst der vorübergehende Einsatz von Suchtmitteln zur Problemkompensation beinhaltet zwar ein gewisses Maß eines Abhängigkeitsrisikos, stellt aber noch keine Sucht im eigentlichen Sinn dar. Erst bei andauerndem Substanzgebrauch besteht letztendlich die Gefahr, dass der Patient die Selbstkontrolle über seinen Konsum verliert und in eine Abhängigkeit rutscht.

Haltmayer empfiehlt, gemeinsam mit den Patienten nach den Ursachen für den kompensatorischen Substanzgebrauch zu suchen, denn die individuellen Gründe sind ausschlaggebend dafür, welche kausalen oder therapeutischen Ratschläge dem Patienten zur Bewältigung mitgegeben werden können, um so eine dauerhafte Sucht zu vermeiden.

Alkoholismus – Harmlosigkeitsgrenze überschritten

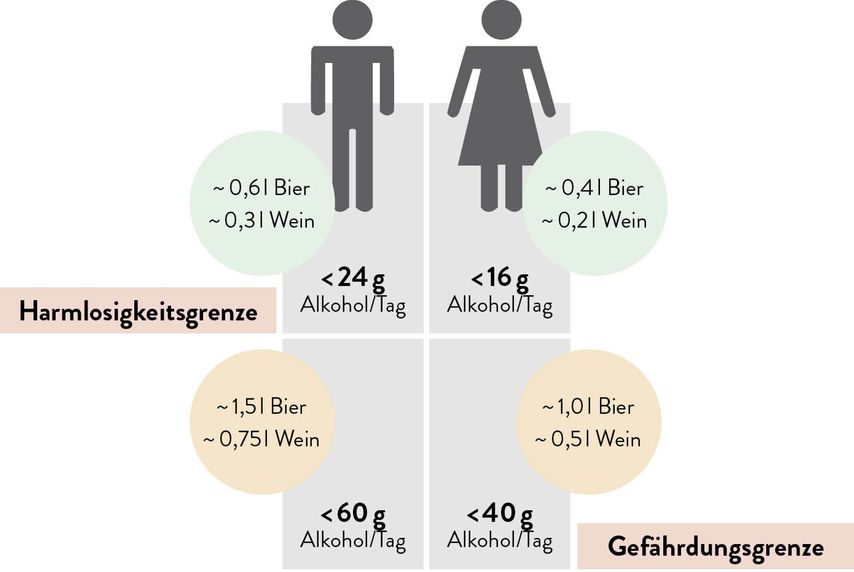

Beim Alkoholkonsum zeigt sich ein sehr konstantes Konsumverhalten von der Jugend bis ins höhere Alter. Er unterscheidet sich darin stark vom Umgang mit illegalen Drogen, die überwiegend im Rahmen von Probierkonsum über kurze Lebensphasen hinweg eingenommen werden. Nur ein geringer Anteil der Bevölkerung trinkt (fast) täglich, dennoch konsumiert jeder Siebte Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß.1 In Österreich sind in einem Standardglas per Definition 20g Alkohol enthalten, was einem ½ Liter Bier („Krügerl“), einem ¼ Liter Wein, einem ⅛ Liter Likör oder einem 1/16 Liter Schnaps entspricht. Die Gefährdungsgrenze wird ab dem Konsum von 60g Alkohol bzw. 40g Alkohol pro Tag (bei Männern bzw. bei Frauen) erreicht.1 Ab dieser Alkoholmenge werden dem Körper toxische Stoffe und Abbauprodukte (Acetaldehyd), die in weiterer Folge auch kanzerogene Effekte haben, in gefährlichem Ausmaß zugeführt. Demnach beginnt bei Männern erst ab einer Trinkmenge von 1,5 Litern Bier bzw. 0,75l Wein pro Tag ein gesundheitsgefährdendes Trinkverhalten (Abb.2), sodass man davon ausgehen muss, dass diese Grenze zu hoch angesetzt ist.1 Gerade ab dem 50. Lebensjahr sind Männer oft von einem problematischen Alkoholkonsum betroffen.1

Abb. 2: Harmlosigkeitsgrenze und gesundheitsgefährdende Grenze von Alkoholmengen (modifiziert nach Horvath I et al. 2019)1

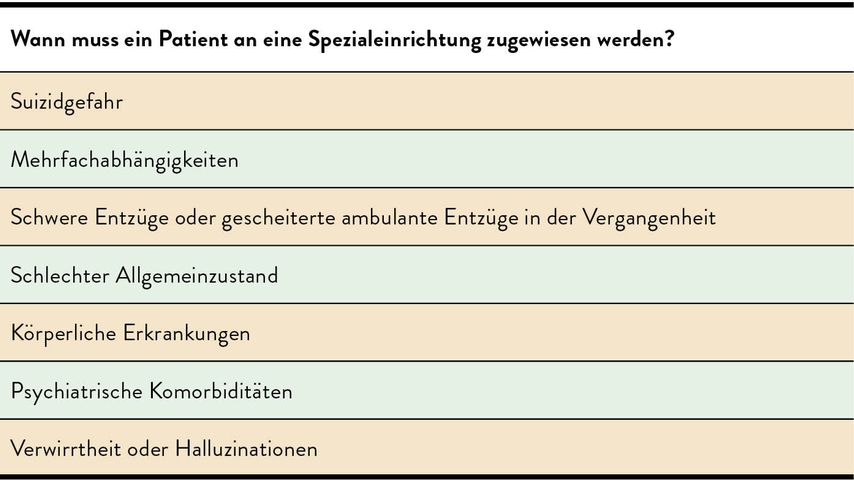

Um im Praxisalltag das Trinkverhalten von Patienten zu erheben, können zur Früherkennung standardisierte Fragebögen herangezogen werden (AUDIT C-, CAGE- oder AUDIT-Fragebogen).1 Das Gespräch über das Trinkverhalten eines Patienten sollte vom Arzt individuell gestaltet werden – je nach Vertrauensbasis und Erfahrung. Durch die ärztliche Anamnese und den Ausschluss von gewissen Kriterien, die gegen einen ambulanten Entzug sprechen, kann die Entscheidung getroffen werden, welche weiteren Maßnahmen für den Patienten hilfreich sein können und ob Spezialisten herangezogen werden sollten (Tab. 1).

Ersatztherapie und Schadensminimierung bei Nikotinabhängigkeit

Der Konsum von Tabak zählt zu den bedeutendsten vermeidbaren Gesundheitsrisiken.1 Jeder vierte bis fünfte Erwachsene in Österreich raucht täglich und ein Drittel aller Raucher versucht erfolglos aufzuhören. Um das körperliche Ausmaß der Nikotinabhängigkeit zu ermitteln, kann der Fagerström-Test Aufschluss geben, denn je stärker die Abhängigkeit, desto schwieriger kann es sein, das Rauchen aufzugeben.8 Dieser Test umfasst 6 Fragen, mit deren Hilfe sich das Ausmaß der körperlichen Abhängigkeit ermitteln lässt. Die höchste Punktezahl orientiert sich an der vergangenen Zeit nach dem Aufstehen bis zur ersten Zigarette (<5 Minuten) und der Menge der gerauchten Zigaretten (>30 Stück) (0 bis 2 Punkte: keine bis geringe Abhängigkeit, 3 bis 4 Punkte: geringe Abhängigkeit, 5 bis 10 Punkte: mittlere bis starke Nikotinabhängigkeit).8

Zur Unterstützung bekommen Patienten vom Allgemeinmediziner oft Nikotin-Replacement-Therapien (NRT) empfohlen, die sich je nach Patientenbedürfnis aus unterschiedlichen Produkten zusammensetzen (Kaugummi, Pflaster, Lutschtabletten, Sublingualtabletten, Mundspray oder Inhalator). Oft ist das Rauchen auch an ritualisierte Gewohnheiten geknüpft. Um auf diese Rituale nicht ersatzlos verzichten zu müssen, eignet sich beispielsweise der Inhalator als Zigarettenersatz. Das Pflaster wiederum hält den Nikotinspiegel konstant und kann als Überbrückung für die Nacht hilfreich sein. Um einen Rauchstopp zu unterstützen und Entzugssymptome und das sog. „craving“ zu minimieren, stehen als Medikamente ein Antidepressivum und ein pharmakologisch partieller Agonist und Antagonist am Nikotinrezeptor zur Verfügung (Bupropion, Varencilin). Durch die rasche Wirkstoffaufnahme über die Mundschleimhaut ist der Einsatz von Sprays als Cravingprophylaxe hilfreich.

Im Sinne der Schadensminimierung, aber auch als Mittel zum Rauchstopp erlangen E-Zigarette und Tabakerhitzer immer größere Bedeutung. So verweist Haltmayer auf RCT-Studiendaten, die E-Zigaretten mit einer Nikotinersatztherapie beim Rauchstopp vergleichen.9 Dabei zeigte sich, dass doppelt so viele Raucher unter E-Zigaretten abstinent werden konnten als unter NRT. Bereits der Umstieg von Zigarette zu E-Zigarette reduziert das Risiko für Gesundheitsschädigung um 95%, da bei der Zigarette erst durch das Verbrennen des Tabaks bei ca. 800°C mehr als 100 kanzerogene und anderweitig potenziell toxische Stoffe entstehen und die E-Zigarette und Tabakerhitzer bei einer Temperatur von ca. 360°C nur Dampf anstatt gesundheitsschädigenden Rauches produzieren. Das Restrisiko bei E-Zigaretten-Konsum liegt nach derzeitigem Wissensstand und verglichen mit der Verbrennungszigarette bei nur 5%, mit der Einschränkung, dass dazu bislang noch keine Langzeitdaten (> zwei Jahre) vorliegen.10 Haltmayer empfiehlt, Patienten auf diese Alternative der Nikotinentwöhnung und Schadensreduzierung in jedem Fall im Gespräch hinzuweisen.

Conclusio

Sucht kann ohne Einschränkungen als Volkskrankheit bezeichnet werden, sie verursacht in Österreich und weltweit eine hohe Krankheitslast. Allem voran betrifft dies den Konsum von Tabakrauch und Alkohol, beides legale Drogen mit erwiesenem hohem Schadenspotenzial für die Menschen und die Gesellschaft. Das ärztliche Gespräch kann einen wesentlichen Beitrag zur Vorbeugung und Reduktion von Suchtrisiken leisten und Patienten eine bessere Einschätzung über das Ausmaß der Kontrolle über ihren eigenen Substanzkonsum ermöglichen. Eine objektive Einschätzung durch die Betroffenen selbst wird durch die suchtimmanente Tendenz zur Verleugnung des problematischen Konsumverhaltens erschwert. Im ärztlichen Gespräch können gemeinsam mögliche weitere Schritte besprochen werden, sei es eine ambulante Entzugstherapie, die Zuweisung in eine Spezialeinrichtung oder das Setzen von Harm-Reduction-Maßnahmen, um weiteregesundheitsschädigende Auswirkungen zu reduzieren.

Bericht:

Vera Weininger, BA

Quelle:

Vortrag „Volkskrankheit Sucht“ von Dr. Hans Haltmayer am 10.10.2020 beim ALLGEMEINE+-Winterquartett in Wien

Literatur:

Horvath I et al.: Bericht zur Drogensituation 2019. Gesundheit Österreich 2019: 1-292

Strizek J, Uhl A: Befragung zum Substanzgebrauch 2015. Band 1: Forschungsbericht. Gesundheit Österreich 2016: 1-100

Klimont J, Baldaszti E: Österreichische Gesundheitsbefragung 2014. Hauptergebnisse des Austrian Health Interview Survey (ATHIS) und methodische Dokumentation. broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=542 ; zuletzt aufgerufen am 12. 01. 2021

Feistritzer G et al.: Wiener Suchtmittel Monitoring 2019. Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung. sdw.wien/wp-content/uploads/sdw-suchtmittelmonitoring_2019-presseunterlage.pdf ; zuletzt aufgerufen am 12. 01. 2021

Anzenberger J et al.: Epidemiologiebericht Sucht 2019. Illegale Drogen, Alkohol und Tabak. jasmin.goeg.at/1078/1/Epidemiologiebericht%20Sucht%202019_barrierefrei.pdf ; zuletzt aufgerufen am 12. 01. 2021

Nutt D et al.: Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. Lancet 2007; 369(9566): 1047-53

nach Thilo Beck, Chefarzt Arud Zentrum für Suchtmedizin, Zürich

Heatherton TF et al.: The fagerström test for nicotine dependence: a revision of the fagerstrom tolerance questionnaire. Br J Addict 1991; 86: 119-1127

Hajek P et al.: A randomized trial of e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy. N Engl J Med 2019; 380: 629-37

McNeill A et al.: E-cigarettes: an evidence update. Public Health England 2015; 1-113

Das könnte Sie auch interessieren:

Behandlung von Insomnie

Als State-of-the-Art-Behandlung der Schlafstörung Insomnie gilt die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I). Erst wenn durch die Behandlung mit KVT-I keine ausreichende ...

Bakterielle Vaginose

Juckreiz im weiblichen Genitalbereich ist ein häufiges und oft stark beeinträchtigendes Symptom unterschiedlichster Ursachen. Diese dreiteilige Serie stellt drei Erkrankungen mit ...

Management von Rückenschmerzen

Wirbelsäulenschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden in der Hausarztpraxis, auch Kinder und Jugendliche sind bereits davon betroffen. Ein richtungsweisendes Kriterium für ...