AxSpA: Kommunikation ist essenziell für gute Diagnosestellung und Therapie

Bericht:

Ines Schulz-Hanke

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die axiale Spondyloarthritis (axSpA) präsentiert sich klinisch heterogen. Es treten sowohl muskuloskelettale Manifestationen auf als auch extramuskuloskelettale wie Uveitis, Psoriasis oder chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Neueste Forschungsergebnisse zeigen, was zu einer schnelleren Überweisung und Diagnose, einer individuell optimierten Therapie und zu mehr beruflicher Partizipation beitragen kann.

Keypoints

-

Für die Diagnose der klinisch heterogenen axSpA ist eine individuelle Beurteilung notwendig. Expertinnen und Experten favorisierten extramuskuloskelettale Manifestationen oder objektive Entzündungsnachweise als Kriterien für die Überweisung in die Rheumatologie.

-

Differenzialdiagnosen wie Rückenmarködem und OCI sollten bedacht werden.

-

Um die Diagnosesicherheit zu erhöhen, sollte eine enge Kommunikation zwischen Rheumatologie und Radiologie erfolgen.

-

Depressionssymptome bestehen oft bereits zum Zeitpunkt der axSpA-Diagnose und sind häufiger mit einem schlechten Outcome verknüpft. Interventionen sind angeraten, auch weil eine schlechte körperliche Funktionalität mit Einschränkungen im Erwerbsleben korreliert.

Weder ein einzelnes klinisches Kriterium noch eine feste Kombination verschiedener klinischer Parameter würden eine zuverlässige axSpA-Diagnose ermöglichen, erklärte PD Uta Kiltz, Herne, zu Beginn ihres Vortrags. Vielmehr seien Patientinnen und Patienten immer individuell bewerten. Nach einer klassischen ärztlichen Überweisung in die rheumatologische Praxis bestätige sich der Verdacht auf eine axSpA häufig nicht – nämlich in rund 2 von 3 Fällen. Auch in einer Studie sei bei knapp 61% der ärztlich Überwiesenen mit axSpA-Verdacht eine andere Erkrankung vorgelegen. Nur bei etwa 22% bzw. 17% sei eine radiografische bzw. nichtradiografische axSpA festgestellt worden. In einer zweiten Gruppe derselben Studie hatten sich Betroffene aufgrund der Informationen aus einem Online-Tool selbst in der Rheumatologie vorgestellt. In diesem digitalen Setting habe sich der axSpA-Verdacht bei fast 81% nicht bestätigt, berichtete Kiltz.1

Überweisungstaugliche Symptome und Werte

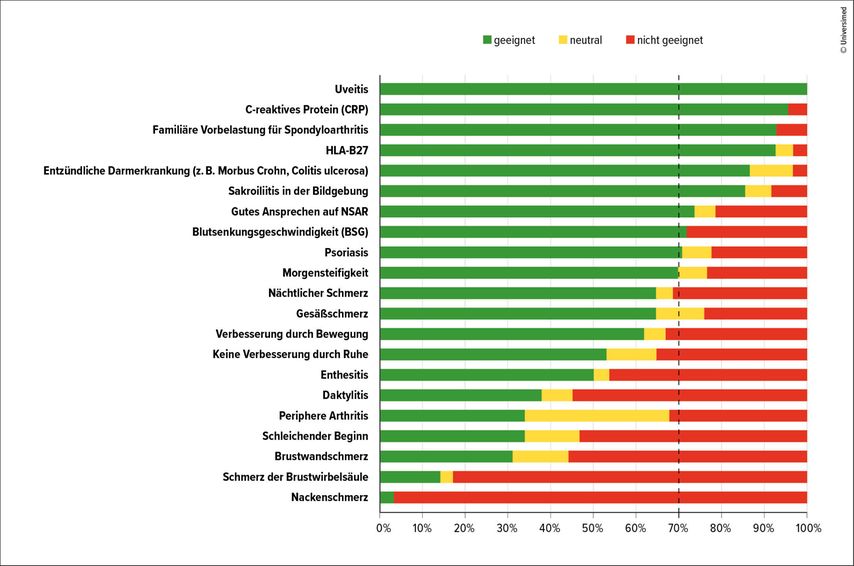

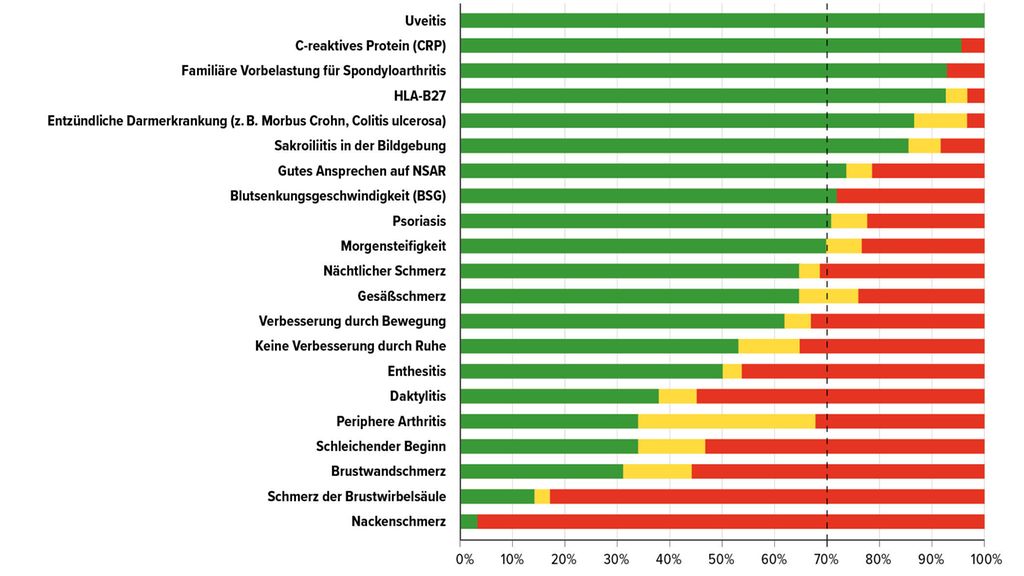

Welche Kriterien sich für ein Überweisungstool eignen würden, haben Mitglieder des Spondyloarthritis Research and Treatment Network (SPARTAN) untersucht. Sie bewerteten dafür Parameter, die mit der SpA-Diagnose oder -Klassifikation assoziiert sind und in einer systematischen Literaturrecherche erfasst worden waren. In der Analyse der SPARTAN-Gruppe wurde deutlich, dass klinische Parameter als Überweisungskriterien wesentlich weniger Zustimmung finden als extramuskuloskelettale Manifestationen oder objektive Entzündungsnachweise.2 Diese Bewertung spiegle die klinisch heterogene Präsentation der axSpA. Sie habe zudem gezeigt, dass die Zuweisung in eine Praxis vom Kollektiv der Zuweisenden abhängt, erklärte Kiltz. Rheumatologische Praxen, die beispielsweise eng mit Augenärztinnen/-ärzten und Gastroenterologinnen/Gatroenterologen zusammenarbeiteten, würden einen höheren Anteil von Patientinnen und Patienten mit extramuskuloskelettalen Manifestationen sehen.3

Hilfreich: nächtliche Rückenschmerzen dokumentieren

Welche klinischen Symptome chronischer Rückenschmerzen unterscheiden Menschen mit bzw. ohne axSpA? In einer niederländischen Studie hierzu beleuchteten Forschende die Parameter Gesamtschmerz, Schmerz zur Nacht sowie Intensität und Dauer der Morgensteifigkeit in der „Spondyloarthritis Caught Early“(SPACE)-Kohorte. Dabei stellten sie fest, dass Betroffene mit axSpA schwächere spinale Symptome berichteten als jene ohne: Die axSpA-Patientinnen und -Patienten hatten für alle untersuchten Variablen einen niedrigeren Score angegeben als Studienteilnehmende ohne diese Diagnose.

Bei einer Untersuchung zwei Jahre später sollten Behandelnde entscheiden, ob sie ihre ursprüngliche Diagnose beibehalten oder revidieren wollten. Nächtliche Rückenschmerzen waren der einzige prädiktive Faktor für das Beibehalten der Diagnose nach zwei Jahren, der axSpA- von Nicht-axSpA-Patientinnen und -Patienten unterschied. Nächtliche Rückenschmerzen seien prädiktiv für eine axSpA-Diagnose in Jahr 2 gewesen, berichtete Kiltz. Ihrer Einschätzung zufolge könnte es helfen, dieses Symptom auch in der Praxis abzufragen und zu dokumentieren.4

Wichtige Differenzialdiagnosen erkennen

Die Spezifität der Kernspindiagnostik bei inflammatorischen Knochenmarködemen sei in den letzten Jahren kritisch diskutiert worden. Tatsächlich könnten Knochenmarködeme im Sakroiliakalbereich aufgrund jeglicher Form von mechanischem Stress auftreten, betonte Kiltz, Beispiele seien auf verschiedenen Kongressen gezeigt worden. So sei auch in einer bevölkerungsbasierten Analyse, aus der axSpA-Betroffene ausgeschlossen worden waren, das Knochenmarködem im Sakroiliakalbereich gefunden worden.4 Professionelles Eishockey könne eine Ursache sein. Und auch eine Schwangerschaft könne ein Knochenmarködem auslösen, wie sich durch postpartale Nachbeobachtung habe zeigen lassen. Bei einem Teil der beobachteten Frauen persistierten hohe Werte für ein Knochenmarködem (SPARRCC-Score) trotz fehlender axSpA-Diagnose.5

Abb. 1: Expertenbewertung von axSpA-assoziierten Krankheitsparametern hinsichtlich ihrer Eignung für eine digitale Anwendung zur Überweisung von Patientinnen und Patienten in die Rheumatologie. Adaptiert nach Dubreuil et al.2

Eine häufige Differenzialdiagnose sei die Osteitis condensans ilii (OCI), erklärte Kiltz. Sie unterscheide sich jedoch in einer Reihe von Parametern von einer axSpA. So seien OCI-Betroffene häufiger weiblich als axSpA-Betroffene (96,7 vs. 46,7%). Eine HLA-B27-Positivität sei bei OCI seltener als bei axSpA (35,2% vs. 80%), wenn auch deutlich häufiger als in der Allgemeinbevölkerung. Ein weiterer differenzierender Faktor sei das fast völlige Fehlen von Erosionen bei OCI-Patientinnen und -Patienten (7,4 vs. 66,7%). Für die Bildinterpretation sei zudem relevant, dass Ödeme im Zusammenhang mit OCI überwiegend im anterioren Segment (96%) aufträten, bei axSpA hingegen häufiger im mittleren (71%).6

Interdisziplinäre Kommunikation für mehr Diagnosegenauigkeit

Je mehr Informationen Radiologinnen und Radiologen hätten, umso besser könne der Befund sein, befand Kiltz. Bei axSpA könnten typische Syndesmophyten vorliegen. Im Verlauf der Krankheit könne sich jedoch ein Mischbild aus typischen Syndesmophyten und Spondylophyten ausbilden. Die diffuse idiopathische Skeletthyperostose (DISH) dagegen gehe eher mit überbrückenden, klobigen Spondylophyten einher. Radiologinnen und Radiologen sollten deshalb wissen, seit wann die Beschwerden bestünden und ob Komorbiditäten wie beispielsweise Diabetes vorlägen.

Auch für die Kernspinuntersuchung seien zusätzliche rheumatologische Befunde hilfreich, etwa aus der Anamnese oder der körperlichen Untersuchung. Wie Daten aus der Charité gezeigt hätten, verbesserten diese Informationen die Präzision, Sensitivität und Spezifität der Bildinterpretation in der Radiologie. Auch die internationale Fachgesellschaft ASAS (Assessment of SpondyloArthritis) befürworte einen Vorschlag zur standardisierten Informationsweitergabe in die Radiologie und umgekehrt, um die Diagnosesicherheit zu erhöhen.7–9

Die Diagnosegenauigkeit sei ein sehr diffiziler Punkt bei der axialen Spondyloarthritis, wie Daten im Rahmen des letztjährigen EULAR- und des aktuellen DGRh-Kongresses gezeigt hätten, so Kiltz. In der vorgestellten deutschen Studie konnten Rheumatologinnen und Rheumatologen bei Unklarheiten Anamnesen, Befunde und Bilder digital hochladen und ihr lokales Assessment mit dem eines axSpA-Expertencenters abgleichen. Dabei habe sich gezeigt, dass die Diagnosen nur in rund 50% der Fälle übereinstimmten. Menschen mit bestätigter axSpA seien jünger gewesen und häufiger Männer, berichtete Kiltz. Zudem hatten sie höhere CRP-Werte und häufiger Zeichen einer aktiven Entzündung und struktureller Veränderungen im Kernspin. Aufgrund dieser Herausforderungen sei eine intensive Kommunikation zwischen allen Beteiligten notwendig.10

Therapiemanagement gemäß ASAS und EULAR

Für Menschen mit axSpA seien noch immer die ASAS-EULAR-Management-Empfehlungen gültig. Einige Punkte hob Kiltz hervor:11

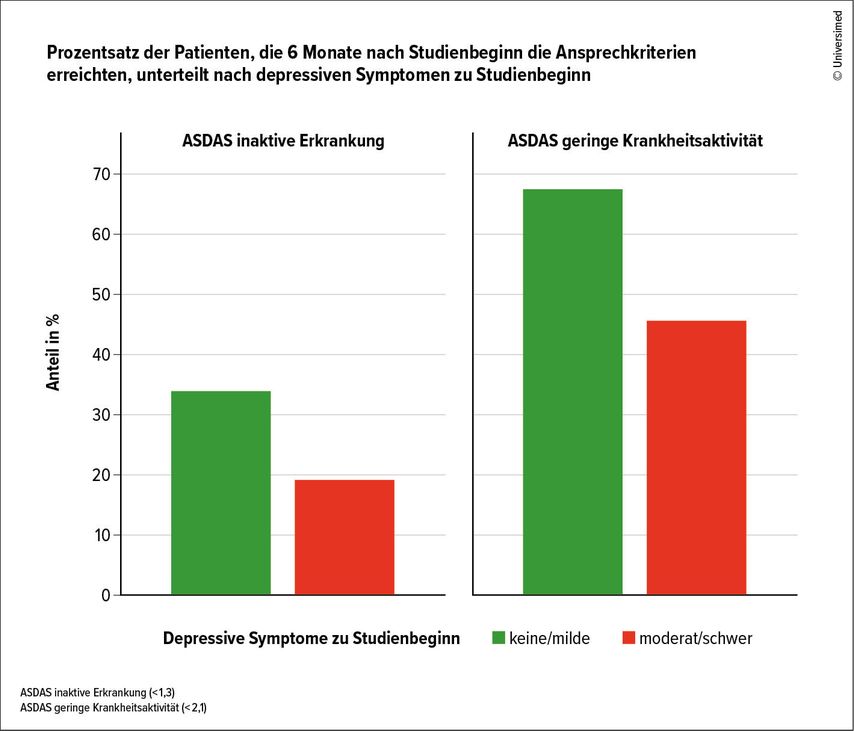

Abb. 2: In einer Real-World-Kohorte hatten Menschen mit axSpA und moderaten oder schweren depressiven Symptomen (WHO-5-Score <29/100) eine höhere Krankheitsaktivität zu Studienbeginn als jene ohne oder mit nur milden Symptomen. Bei schwacher oder fehlender depressiver Symptomatik erreichten nach 6 Monaten 34% der Betroffeneneine Remission und 67% geringe Krankheitsaktivität. Bei moderater oder schwerer depressiver Symptomatik waren es 18% bzw. 46%. Adaptiert nach Reich et al.20

-

Information und Bewegung: Betroffene profitierten davon, wenn sie gut über die Erkrankung informiert seien und darüber, dass sie sich regelmäßig bewegen sollen. Dies meine sportliche Aktivität außerhalb einer Physiotherapie.

-

Auf den Nutzen eines Rauchstopps solle hingewiesen werden.

-

Hoch dosierte NSAR sollten nur über einen relativ kurzen Zeitraum gegeben werden. Bei unzureichendem Ansprechen nach 2 bis 4 Wochen sei bei einem Großteil der Erkrankten ein Biologikum zu verordnen. Laut Registerdaten erhielten nur ungefähr 40% ausschließlich eine konventionelle Therapie mit NSAR. Da bisher Head-to-Head-Studien fehlten, würden TNF-, Interleukin-17- und JAK-Inhibitoren gleichwertig genannt. Der gegenwärtige Therapiestandard seien TNFi und Interleukin-17i, wobei extramuskuloskelettale Manifestationen eine wesentliche Rolle spielten.

-

Zum Thema Remission gebe es keine neuen Daten. Nur eine Minderheit der Patientinnen und Patienten erreiche einen stabilen Krankheitsverlauf. In diesen Fällen sei Tapering einem kompletten Absetzen der bestehenden Biologikatherapie vorzuziehen.

-

Gemäß Datenlage erzeuge ein Switching, also ein Wechsel des Wirkprinzips, wahrscheinlich ein höheres Ansprechen als ein Cycling, ein Wechsel innerhalb derselben Wirkstoffgruppe.

RABBIT SpA – Neues in der Versorgung

Am Krankheitsregister des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums RABBIT SpA zur Langzeitbeobachtung von Patientinnen und Patienten mit axSpA könne – und solle – man sich beteiligen, um Daten zu generieren, ermutigte Kiltz die Zuhörer und Zuhörerinnen. Derzeit seien 1849 axSpA-Patientinnen und -Patienten aufgenommen. Den Erhebungen zufolge stellten TNF-Inhibitoren einen großen Teil der Biologikatherapie, gefolgt von IL-17i. Adalimumab und Secukinumab seien die großen Wirkstoffgruppen.12

Bimekizumab

Das bereits länger zugelassene Bimekizumab erzeuge gemäß Langzeitdaten einen stabilen Krankheitsverlauf und ein gutes Ansprechen hinsichtlich Krankheitsaktivität und Funktionsfähigkeit. Das Therapieansprechen scheine unabhängig von einer TNFi-Vortherapie zu sein. Die ASA-40-Response sei mit durchschnittlich 60% ebenfalls als gut zu bewerten.13,14 Innerhalb der extramuskuloskelettalen Manifestationen spiele die Uveitis eine große Rolle. Sei eine solche in der Vorgeschichte vorgelegen, nehme mit Einleitung der Bimekizumab-Therapie das Risiko für einen erneuten Uveitisschub dramatisch ab, wie die Zulassungsstudien (BE MOBILE 1 und 2) gezeigt hätten.15

Upadacitinib

Die 2-Jahres-Daten zu Upadacitinib wiesen ebenfalls darauf hin, dass ein hoher Patientenanteil eine gute ASAS-40-Response und eine geringe Krankheitsaktivität (LDA) erziele, so Kiltz.16 Besonders hervorzuheben sei, dass unter einer effektiven Therapie mit Upadacitinib die tägliche Schrittzahl als Surrogat für körperliche Aktivität deutlich ansteige.17 Das Therapieansprechen sei offenbar mit den objektiven Entzündungsparametern zu Therapiebeginn assoziiert. Patientinnen und Patienten, die CRP- und MRT-positiv seien, also einen doppelt positiven Entzündungsnachweis haben, sprächen deutlich häufiger an als jene, die nur CRP- oder MRT-positiv seien.18

Therapieansprechen und mentale Gesundheit

Das Therapieansprechen könne durch die mentale Gesundheit beeinflusst werden, wie RABBIT-SPA-Daten zeigten. Menschen ohne depressive Symptome sprächen häufiger auf eine Therapie an. Jedoch zeigten rund 8% der axSpA-Patientinnen und -Patienten gemäß dem WHO-5-Fragebogen depressive Symptome bereits zum Zeitpunkt der Diagnose. Menschen mit depressiven Symptomen seien weniger aktiv und erreichten höhere Scores in den patientenberichteten Endpunkten. Auch hier böte sich wieder die Möglichkeit, an mehr körperliche Aktivität zu erinnern.19,20

Röntgenprogression ausbremsen

Kennzeichnend für eine Röntgenprogression sind u.a. Syndesmophytenbildung, erhöhte Entzündungsparameter oder auch das Auftreten eines Knochenmarksödems in der Wirbelsäule. In der SURPASS-Studie wurden je 2 Dosierungen von Adalimumab-Biosimilar und Secukinumab im Hinblick auf eine Röntgenprogression verglichen, schilderte Kiltz. Dabei hätten sich die Wirkstoffe und Dosierungen hinsichtlich der Röntgenprogression nicht unterschieden. Ein Großteil der Untersuchten habe keinerlei Röntgenprogression in diesen 2 Jahren aufgewiesen.21 Eine weitere Studie habe gezeigt, dass sich die Wirkung einer Kombination aus TNFi plus NSAR (Golimumab plus Celecoxib) nach 2 Jahren hinsichtlich der Röntgenprogression nicht statistisch signifikant von jener einer TNFi-Monotherapie unterscheidet.22

Therapieadhärenz und Sicherheitsaspekte

Wie Daten aus der Euro-SpA-Gruppe zur Therapieadhärenz von axSpA-Patientinnen und -Patienten zeigten, seien 50% der Studienteilnehmenden nach 2 Jahren noch auf dem Medikament gewesen, wobei die Adhärenz bei radiografischer axSpA höher gewesen sei als bei nichtradiografischer axSpA, berichtete Kiltz. Hier gehe man allerdings weniger von einem Unterschied im Therapieansprechen aus als davon, dass in den Kohorten unterschiedlich viele Fälle mit tatsächlicher axSpA-Diagnose gewesen seien.23

Anhand einer Untersuchung von umfangreichen Daten aus dem TriNetX Global Collaborative Network zur Medikamentensicherheit zeigte Kiltz, dass sich JAK-Inhibitoren bezüglich des Risikos für kardiovaskuläre Erkrankungen, venöse Thromboembolien und Krebs nicht von TNF-Hemmern und Interleukin-17-Inhibitoren unterschieden. Lediglich Manifestationen von Herpes zoster seien unter JAK-Inhibitoren nach einem Jahr häufiger gewesen als unter TNFi und nach 3 Jahren häufiger als unter IL-17i.24

Alternative Versorgungskonzepte und berufliche Teilhabe

Auf welche Weise sich der Versorgungsalltag verändern könnte, zeigte Kiltz an einer dänischen Studie. Hier seien Standardbehandlung und ein klassisches Remote-Monitoring mit einer patienteninitiierten Behandlung verglichen worden, bei der sich ausschließlich die Patientin oder der Patient zur Terminvereinbarung melden sollte, falls sie Fragen hatten. Alle Teilnehmenden hatten bei Einschluss in die Studie eine geringe Krankheitsaktivität. Die Gruppen unterschieden sich im Verlauf weder bezüglich der Krankheitsaktivität noch der Funktionsfähigkeit. Allerdings unterschieden sich die Behandlungsanlässe: Die Anzahl der Telefonvisiten sei in der Gruppe mit Remote-Monitoring und patienteninitiierter Behandlung höher und die der Präsenzvisiten deutlich niedriger.25

Berufliche Teilhabe ist ein sehr wichtiges Thema für Menschen mit axSpA. Auch hier seien die Daten des RABBIT-SpA-Registers aufschlussreich, führte Kiltz aus. Sie zeigten zum einen, dass 30% der Betroffenen über eine geringe Arbeitsfähigkeit klagten, und zum anderen, dass diese mit der Einschränkung der körperlichen Funktionsfähigkeit assoziiert ist. Hierauf einzugehen und Interventionen wie Bewegung, Sport, aber auch Rehabilitation zu planen, sei von zentraler Bedeutung, schloss Kiltz.26

Quelle:

„WIN axSpA“, Vortrag von PD Dr. Uta Kiltz, Herne, im Rahmen der Session „WIN RA, axSpA und PsA” anlässlich des Deutschen Rheumatologie-Kongresses 2024 (DGRh), Düsseldorf

Literatur:

1 Proft F et al.: Sem Arthritis Rheum 2020;50: 1015-21 2 Dubreuil M et al.: Arthritis Rheumatol 2023; Abstract 0841 3 Bento da Silva A et al.: Ann Rheum Dis 2024; 83(Suppl): EULAR POS0005 4 Baraliakos X et al.: Ann Rheum Dis 2021; 80: 469-74 5 Renson T et al.: Ann Rheum Dis 2020; 79: 929-34 6 Poddubnyy D et al.: Rheumatology (Oxford) 2020; 59(Suppl 4): iv6-iv17 7 Ziade N et al.: Arthritis Res Ther 2024; 26: 147-62 8 Pohlner T et al.: RMD Open 2024; doi: 10.1136/rmdopen-2023-004044 9 Diekhoff T et al.: Radiology 2024; doi:10.1148/radiol.231786 10 Poddubnyy D et al.: Ann Rheum Dis 2024; 83(Suppl): EULAR POS0029 11 Ramiro S et al.: Ann Rheum Dis 2023; 82: 19-34 12 Regierer A.: DRFZ 2024; available from: https://rabbit-spa.de/ 13 Magrey MN et al.: Arthritis Rheumatol 2023; Abstract 0525 14 Deodhar A et al.: Ann Rheum Dis 2024; 83(Suppl): EULAR POS0215 15 Brown MA et al.: Ann Rheum Dis 2024; doi: 10.1136/ard-2024-22593 16 van den Bosch F et al.: Ann Rheum Dis 2024; 83(Suppl): EULAR POS050 17 Curtis J et al.: Arthritis Rheumatol 2023; Abstract 0530 18 Rudwaleit M et al.: RMD Open 2024; doi:10.1136/rmdopen-2023-003468 19 Reich A et al.: Arthritis Res Ther 2023; doi:10.1186/s13075-023-03127-2 20 Reich A et al.: Ann Rheum Dis 2024; 83(Suppl):EULAR POS0497 21 Baraliakos X et al.: Arthritis Rheumatol 2024; 76: 1278-87 22 Proft F et al.: Ann Rheum Dis 2024; 83: 599-607 23 Christiansen SN et al.: RMD Open 2024; doi:10.1136/rmdopen-2024-004166 24 Zhao S et al.: Ann Rheum Dis 2024; 83(Suppl): EULAR POS0231 25 Berg IJ et al.: Ann Rheum Dis 2024; 83: 234-5 26 Regierer A et al.: Ann Rheum Dis 2024; 83(Suppl): EULAR POS0437

Das könnte Sie auch interessieren:

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Pract. med. Alexander Meisel

Pract. med. Alexander Meisel im Interview

Heilung für das multiple Myelom?

Fortschritte des Wissens zur Pathogenese des multiplen Myeloms (MM) und die davon abgeleitete Entwicklung neuer Behandlungsformen haben zu einer signifikanten Steigerung des Überlebens ...