Kontroversen in der Behandlung des chronischen Koronarsyndroms

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Metzler, MSc

Facharzt für Innere Medizin, Additivfacharzt für Kardiologie, Intensivmedizin und Angiologie

Universitätsklinik für Innere Medizin III/ Kardiologie, Innsbruck

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die koronare Herzerkrankung (KHK) und deren Folgen sind in den industrialisierten Ländern, trotz aller Erkenntnisse über deren Risikofaktoren und damit mögliche Präventionsmaßnahmen, weiterhin die Haupttodesursache. Die bestmögliche Therapie für die betroffenen Patienten, ob dies eine rein medikamentöse, eine zusätzliche interventionelle oder eine chirurgische ist, ist dabei von zentraler Bedeutung.

Keypoints

-

Bei geringer (Vortest-)Wahrscheinlichkeit ist ein CT der Koronarien empfohlen.

-

Eine präoperative Angiografie ist nur bei Vorliegen von typischer Angina pectoris bzw. bei pathologischem Ischämienachweis indiziert.

-

Leistet ein Patient vier metabolische Äquivalente, kann er für eine Operation mit niedrigem oder mittlerem Risiko freigegeben werden.

-

Bei Hochrisiko-Blutungspatienten ist eine verkürzte DAPT der Standard-DAPT im kombinierten Endpunkt gleichwertig, im Blutungsendpunkt ist sie überlegen.

-

Plaquemorphologie, -last und lipidreicher Core sagen mehr zum künftigen Risiko aus als der Stenosegrad.

-

Die Wahl zwischen PCI oder Bypass-Operation ist beim CCS-Patienten mit Mehrgefäßerkrankung weiterhin kontroversiell.

Trotz der von der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft publizierten „2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes“, die in der aktuellen Version über 70 Seiten und über 500 Zitate umfassen, sind nicht wenige Aspekte dieser Erkrankung weiterhin kontroversiell — sowohl in der Diagnosestellung als auch in der Therapie.1

Abklärung – was macht Sinn?

So ist die Abklärung bei Verdacht auf das Vorliegen einer relevanten koronaren Herzerkrankung ein seit Jahren kontroversiell diskutiertes Thema. Bei geringer (Vortest-)Wahrscheinlichkeit auf das Vorliegen bzw. auch zur Bestätigung des Ausschlusses einer signifikanten koronaren Herzerkrankung ist eine computertomografische Beurteilung der Koronarien empfohlen. Die Messung des „Kalzium-Scores“ wird in den aktuellen Guidelines nicht mehr empfohlen, da es sich dabei nur um eine allgemeine Assoziation handelt, jedoch nicht um die Beschreibung einer tatsächlichen Plaquegraduierung. In anderen Worten, selbst bei einem hohen Kalzium-Score kann es sich angiografisch um einen unauffälligen Koronarbefund handeln, d.h. ohne Hinweis auf das Vorliegen von Lumen einengenden atherosklerotischen Plaques.

Die Sinnhaftigkeit einer präoperativen Koronarabklärung, insbesondere mittels Koronarangiografie, ist ebenfalls eine alltägliche Fragestellung. In den dazu relevanten Studien wird festgehalten, dass für die präoperative Zuweisung die gleichen Indikationen wie beim nicht zu operierenden Patienten bestehen. Die Zuweisung zur präoperativen Angiografie ist somit nur beim Vorliegen von typischer Angina pectoris bzw. bei einem vorliegenden pathologischen Ischämienachweis indiziert.

Wenn ein Patient vier METs (metabolische Äquivalente) leisten kann, dies entspricht ungefähr der normalen Hausarbeit, kann er für eine Operation mit niedrigem oder mittlerem Risiko freigegeben werden.

DAPT – wie lang?

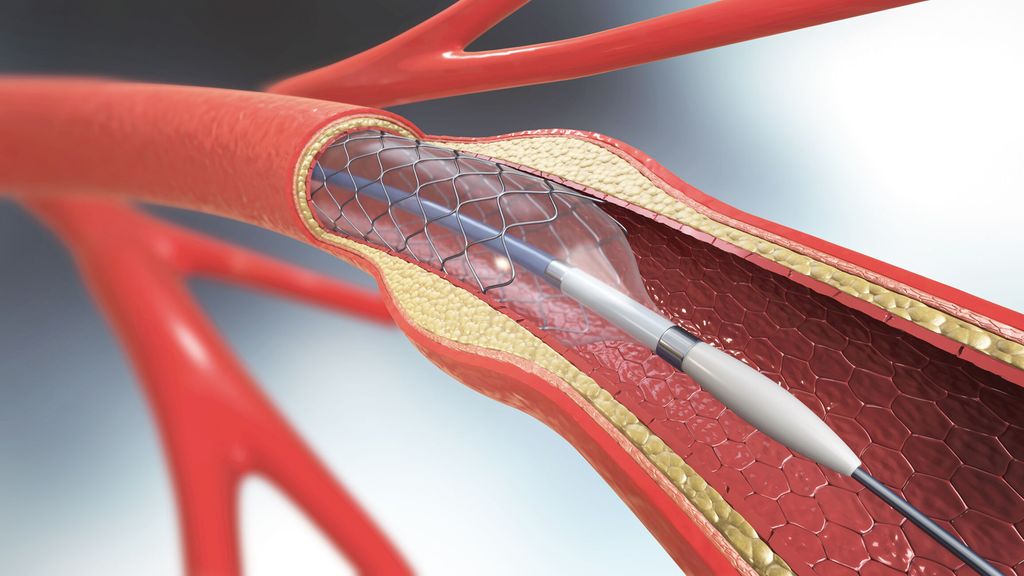

Ein weiterer kontroversieller Punkt ist die Dauer der DAPT (der dualen plättchenhemmenden Therapie) nach Stentimplantation. In den geltenden Guidelines ist diese beim CCS-Patienten für sechs Monate empfohlen. Zuletzt gab es mehrere Studien, ganz rezent die Studie MASTER DAPT 2,2 mit denen gezeigt werden konnte, dass bei Hochrisiko-Blutungspatienten eine verkürzte DAPT im kombinierten Endpunkt (NACE und MACE) gleich, im Blutungsendpunkt sogar der Standard-DAPT-Therapie überlegen ist. Dies ist vor allem für Patienten, bei denen ein hohes Blutungsrisiko besteht oder bei denen eine Operation notwendig ist, eine wichtige und neue Erkenntnis.

Die seit Bestehen der Stenttechnologie oft geänderte bzw. adaptierte empfohlenen Dauer der DAPT-Therapie ist somit um eine wichtige Erkenntnis reicher geworden. Eine verlängerte DAPT-Therapie ist z.B. bei einem jungen Patienten mit mehreren Stents bzw. mit komplexen Bifurkationsstentimplantationen und zusätzlichem Risikofaktor, wie Diabetes mellitus, als Einzelfallentscheidung in Erwägung zu ziehen.

Plaques – welches Risiko besteht?

Eine in der interventionellen Kardiologie anhaltend kontroversiell diskutierte Frage ist das Risiko, das von einem hämodynamisch nicht relevanten Plaque für ein zukünftiges Ereignis ausgeht. Dazu wurde zuletzt die PROSCECT-2 Studie publiziert,3 die Fortsetzung einer der meiner Meinung nach relevantesten Studien im kardiovaskulären Bereich des letzten Jahrzehnts. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Plaquemorphologie und einige damit einhergehenden Punkte, wie Plaquelast und lipidreicher Core, mehr über ein zukünftig zu erwartendes Riskio aussagen, als es der einmalig erfasste Stenosegrad einer Läsion kann. Dies ist in weiterer Folge auch für die Therapie des CCS, nämlich eine optimale medikamentöse Therapie (u.a. Cholesterinsenkung, Blutdruckeinstellung, Diabetesbehandlung), verbunden mit einer Lifestyle-Modifikation, von entscheidender Bedeutung. Der vor mittlerweile fast 20 Jahren erbrachte Nachweis, dass eine medikamentöse Therapie bei einem relativ gering ausgeprägten Ischämieareal von max. 10% der interventionellen Therapie als gleichwertig zu betrachten ist, ist weiterhin gültig.4

PCI oder Bypass-Operation?

Nicht zuletzt ist die Art der Revaskularisierung, nämlich PCI oder Bypass-Operation, beim CCS-Patienten mit Mehrgefäßerkrankung weiterhin kontroversiell – im Gegensatz dazu ist die Datenlage beim ACS für Primär-PCI überragend gut und nicht kontroversiell. Durch die in den letzten Jahren stetig sich verbessernde Stenttechnologie, sowohl was das Gerüst als auch die Beschichtung angelangt, aber auch die optimierten Implantationstechniken und die moderneren DAPT-Schemata ist die PCI bei ca. drei Vierteln aller Patienten mit Mehrgefäßerkrankung einer Bypassoperation vergleichbar.

Eine Eingefäßerkrankung oder auch eine Zweigefäßerkrankung, bei der die LAD (linkes vorderes Herzkranzgefäß) nicht betroffen ist, stellt in aller Regel der Fälle keine Indikation für eine Bypassoperation (CABG) dar. Bei jeder anderen Form einer Mehrgefäßerkrankung ist die Bypassoperation immer eine empfohlene Therapieoption. Die PCI ist bei Mehrgefäßerkrankung nur bis zu einem SYNTAX-Score von 22 als der Bypassoperation gleichwertig zu sehen. Bei Patienten mit schwerer Mehrgefäßerkrankung ist die Bypassoperation der PCI prinzipiell überlegen.

Die Bypassoperation hat nach wie vor ihre unstrittige Berechtigung bei Patienten mit sehr hohem Syntaxscore, d.h. ≥33.5

Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass von den Kontroversen in der Behandlung beim CCS einige Fragen in den letzten Jahren durch große Studien geklärt werden konnten. Trotzdem sind noch viele Fragen weiterhin offen bzw. kontroversiell.

Literatur:

1 Knuuti J et al.: Eur Heart J 2020; 40: 41(3): 407-77 2 Valgimigli M et al.: N Engl J Med 2021; 385: 1643-55 3 Erlinge D et al.: Lancet 2021; 397: 985-95 4 Hachamovitch R et al.: Circulation 2003; 107: 2900-6 5 Head S et al.: Lancet 2018; 391: 939-48

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...