Pneumologie interventionnelle: les valves en cas de BPCO

Auteur:

Dr méd. Wolfgang Gesierich

Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie

Asklepios Lungenklinik Gauting

Asklepios Fachkliniken München-Gauting

E-mail: w.gesierich@asklepios.com

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Les valves endobronchiques sont une option thérapeutique bien établie en cas d’emphysème pulmonaire sévère, lorsque la dyspnée et la limitation des performances persistent en cas d’obstruction et d’hyperinflation sévères, malgré un traitement standard optimal.

Keypoints

-

Les valves endobronchiques (VEB) constituent une intervention mini-invasive de réduction du volume pulmonaire (RVP).

-

Elles induisent une atélectasie lobaire et sont évaluées au niveau de preuve A dans le rapport GOLD 2023.

-

Un éventuel lobe cible doit présenter un indice d’emphysème élevé, une différence du degré de destruction aussi importante que possible par rapport au lobe adjacent et des fissures complètes.

-

Le pneumothorax est la complication la plus fréquente des VEB et survient chez jusqu’à un tiers des patients.

Fig. 2: Atélectasie du lobe supérieur gauche après obturation par des valves

La réduction du volume pulmonaire (RVP) en cas d’emphysème sévère augmente la précontrainte et les forces de rappel élastique dans le parenchyme pulmonaire, et atténue le collapsus expiratoire des voies respiratoires. En outre, elle permet de soulever le diaphragme et de le placer dans une position de départ plus favorable pour l’inspiration. La fonction pulmonaire, les performances et la qualité de vie s’en trouvent améliorées. Il est possible de réaliser une RVP par intervention mini-invasive en implantant des valves endobronchiques (VEB) (Fig. 1). Des VEB sont mises en place dans toutes les voies respiratoires menant au lobe présentant le plus de modifications emphysémateuses afin d’induire une atélectasie lobaire (Fig. 2). La condition préalable à l’efficacité de la procédure est l’absence de ventilation collatérale (VC) interlobaire. Des fissures interlobaires incomplètes permettent des flux d’air via des ponts parenchymateux. Le lobe obturé par des valves peut ainsi se remplir à nouveau par la «porte arrière», aucune réduction du volume n’est nécessaire.1

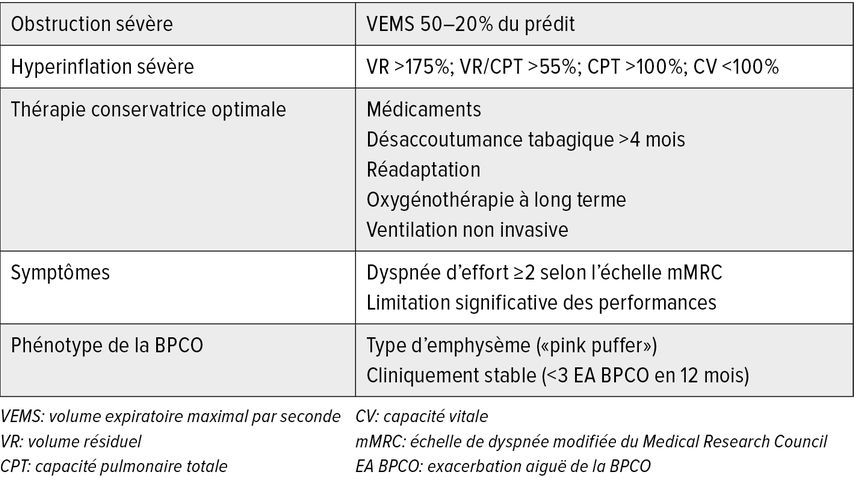

Les VEB constituent désormais une option thérapeutique bien établie de l’emphysème pulmonaire sévère, évaluée au niveau de preuve A dans le rapport GOLD 2023 (Global Initiative For Chronic Obstructive Lung Disease). Elles peuvent être envisagées lorsque la dyspnée et la limitation des performances persistent en cas d’obstruction sévère et d’hyperinflation, malgré un traitement standard optimal (Tab. 1). C’est surtout le phénotype avec emphysème prédominant de la BPCO qui convient. La bronchite chronique avec exacerbations infectieuses fréquentes ne devrait pas être au premier plan du tableau clinique.1

Planification thérapeutique

La base de la planification thérapeutique est une tomodensitométrie haute résolution (TDM-HR) du thorax. La distribution de l’emphysème ainsi que l’intégrité des fissures interlobaires sont déterminées visuellement et à l’aide d’une tomodensitométrie quantitative (TDMq). Un lobe cible pouvant être obturé par des valves se caractérise par un indice d’emphysème élevé (si possible >30% pour une valeur limite de –950unitésHounsfield), une différence du degré de destruction aussi importante que possible par rapport au lobe adjacent et des fissures complètes. En outre, le lobe cible doit présenter une perfusion aussi faible que possible à la scintigraphie. À la TDM-HR, il faut en outre être attentif aux constatations secondaires qui peuvent constituer une contre-indication aux VEB. Il s’agit notamment de processus interstitiels fibrosants, de bronchectasies cliniquement significatives, de foyers circulaires suspects de malignité ainsi que d’une distribution de l’emphysème à prédominance paraseptale-sous-pleurale.1,2

La prédiction de la VC par analyse des fissures est incomplète; dans de nombreux cas, il faut également mesurer directement le phénomène à l’aide d’un cathéter à ballonnet guidé par bronchoscopie. Celui-ci est placé dans l’ostium du lobe cible et le volume expiré est enregistré dans la console de mesure. Une valve permet uniquement l’expiration. Si le flux expiratoire s’arrête lentement, il n’y a aucune VC entre le lobe cible et celui adjacent. Si l’on observe un flux expiratoire continu, on peut en revanche supposer la présence d’une VC.

Depuis peu, la console propose le nouveau paramètre VT20 (tendance du volume au cours des 20 dernières secondes). Il indique en continu le volume expiré au cours des 20 dernières secondes et lisse la mesure qui fluctue souvent. Si le paramètre tombe en dessous du seuil de 6ml, il n’y a aucune VC. S’il reste supérieur à 6ml et que >1000ml ont déjà été expirés ou qu’un temps de mesure de 6 minutes s’est écoulé, il faut considérer que le patient présente une VC.3

L’algorithme suivant, séparé par côté, est proposé pour la combinaison de l’analyse des fissures et de la mesure bronchoscopique: si le lobe cible est situé à droite, le patient doit être exclu d’un traitement par valves si l’intégrité de la fissure oblique est <90%. Cette situation est pratiquement toujours associée à une VC. Si l’intégrité de la fissure est >90%, il faut systématiquement procéder à une mesure bronchoscopique. Si le lobe cible est situé à gauche, une intégrité de la fissure <80%, c’est-à-dire entre 80 et 95%, constitue un critère d’exclusion; il faut procéder à une mesure bronchoscopique. Si l’intégrité de la fissure est >95%, des valves peuvent être mises en place sans mesure bronchoscopique.4

Dans une approche de faisabilité, on a récemment vérifié si la VC pouvait être interrompue en cas de fissures incomplètes en scellant les ponts parenchymateux interlobaires avec de la mousse polymère. La TMD-HR a permis de déterminer les bronches segmentaires menant au défaut de fissure. 10ml de mousse de polymère ont été administrés dans chaque segment. Un mois plus tard, des VEB ont été mises en place. Cette approche a montré une efficacité comparable à celle d’un traitement primaire par VEB dans un groupe témoin sans VC et aucune complication inattendue. Il est prometteur, mais encore expérimental et non disponible dans la pratique clinique.5

Complications possibles

La complication la plus fréquente des VEB est le pneumothorax, qui peut survenir chez jusqu’à un tiers des patients. Il résulte généralement de déchirures pleurales dans le lobe adjacent, qui doit se dilater et remplir l’hémithorax. Les facteurs de risque sont un volume important du lobe cible par rapport au lobe adjacent, un emphysème à distribution homogène avec un indice d’emphysème élevé également dans le lobe adjacent et des adhérences pleurales qui peuvent empêcher les déplacements de volume. La grande majorité des pneumothorax surviennent déjà dans les trois premiers jours suivant la mise en place des VEB.6 Les patients doivent donc être surveillés en milieu hospitalier pendant cette période. Le patient et les soignants doivent être informés de la survenue possible de pneumothorax tardifs. L’équipe soignante doit être pleinement consciente du problème et disposer des compétences nécessaires pour maîtriser les pneumothorax. Un pneumothorax survenu après la mise en place des VEB nécessite généralement la pose d’un drain thoracique, permettant ainsi de maîtriser la plupart des événements. Dans certains cas, le poumon résiduel ne parvient pas à remplir complètement l’hémithorax. C’est généralement le signe d’une trop grande différence de volume et exige souvent le retrait des valves. Dans certains cas, une chirurgie thoracique vidéo-assistée (VATS) peut être discutée pour éliminer les adhérences et fermer une fistule parenchymateuse.7

Les autres complications du traitement par VEB sont la survenue d’exacerbations aiguës et de pneumonies post-intervention, qui peuvent généralement être maîtrisées par une thérapie conservatrice. Certains patients développent une hypoxie en raison de la formation d’un shunt dans le lobe affecté par l’atélectasie. Par ailleurs, certains patients ont besoin de nouvelles bronchoscopies pour remettre en place les VEB ayant migré ou pour les retirer en cas d’inefficacité ou de pneumothorax. La proportion de ces patients atteint jusqu’à 25% dans certaines études.

Efficacité

L’efficacité du traitement par VEB a été démontrée dans plusieurs grandes études. L’effet peut durer plusieurs années, mais il régresse à une vitesse variable selon les individus jusqu’au niveau initial, avec ensuite une nouvelle progression de la maladie.8 D’autres mesures de réduction du volume ne sont alors possibles que dans des cas exceptionnels. Ce fait doit être discuté avec le patient lors de la pose de l’indication. L’option de la mise en place de VEB ne doit pas être choisie trop tôt dans l’évolution de la maladie.

Outre la situation thérapeutique classique décrite ci-dessus, il existe quelques limites pour lesquelles les indications peuvent être élargies. Cela doit avoir lieu sur une base individuelle, au sens d’une décision au cas par cas, avec une information explicite du patient. Les limites inférieures concernant le VEMS et la DLCO (chacune ≥20%) résultent du transfert des critères d’exclusion initialement définis dans les études portant sur la chirurgie de réduction du volume pulmonaire (CRVP). Plusieurs séries de cas démontrent qu’un traitement par VEB est possible de manière sûre et efficace même en dessous de ces seuils.9

De même, une petite série de cas montre que les VEB sont efficaces en cas d’hyperinflation moins importante (VR [cible] <175%), lorsqu’il existe une cible claire pour la distribution de l’emphysème.10

Procédure en cas d’hypercapnie et d’hypertension pulmonaire

Les patients hypercapniques peuvent également en bénéficier. L’amélioration de la mécanique respiratoire par la réduction du volume peut avoir une influence favorable sur l’hypercapnie. Il doit toutefois s’agir d’une hypercapnie stable et compensée en termes de pH, l’indication à une ventilation non invasive doit être vérifiée au préalable.11 Une hypertension pulmonaire concomitante n’est pas non plus un critère d’exclusion obligatoire, l’amélioration de la physiopathologie pouvant là aussi entraîner des effets hémodynamiques favorables.12 Le degré de sévérité de l’hypertension pulmonaire doit être soigneusement évalué. Les directives actuelles sur l’hypertension pulmonaire définissent principalement l’hypertension pulmonaire sévère en cas de BPCO en fonction de la résistance vasculaire pulmonaire, avec un seuil >5unitésWood.13 Au-delà de ce seuil, une évaluation particulièrement soigneuse est de mise. Enfin, un déficit sévère en alpha-1-antitrypsine avec traitement de substitution ne constitue pas non plus un critère d’exclusion d’un traitement par VEB.14

Données comparatives

Des données sur la comparabilité de la CRVP et du traitement par VEB sont actuellement disponibles. L’essai prospectif randomisé CELEB montre une efficacité ainsi qu’une morbidité et une mortalité péri-interventionnelles comparables pour les deux procédures. Les patients opérés ont séjourné à l’hôpital plus longtemps, ceux traités par VEB ont eu besoin de réinterventions plus fréquentes (drainages thoraciques et nouvelles bronchoscopies pour les raisons mentionnées ci-dessus).15 Les patients qui se qualifient autant pour la CRVP que pour les VEB doivent être informés de cette alternative. Dans de nombreux cas, il existe cependant des avantages évidents pour l’une ou l’autre méthode. Un emphysème présentant une hétérogénéité intralobaire ou une nette prédominance dans les champs supérieurs ou les régions paraseptales est probablement mieux adapté à la CRVP. Les patients fragiles ou souffrant de comorbidité (p.ex. en cas d’hypertension pulmonaire) sont sans doute mieux traités par des VEB.

Littérature:

1 Koster TD et al.: Semin Respir Crit Care Med 2022; 43: 541-51 2 Gesierich WJ et al.: Respiration 2021; 100: 52-8 3 Koster TD et al.: ERJ Open Res 2021; 7: 00191-2021 4 Klooster K et al.: Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2020; 15: 1325-34 5 Ing AJ et al.: Respirology 2022; 27: 1064-72 6 Criner GJ et al.: Am J Respir Crit Care Med 2018; 198: 1151-64 7 van Dijk M et al.: Respiration 2021; 100: 969-78 8 Hartman JE et al.: ERJ Open Res 2022; 8: 00235-2022 9 van Dijk M et al.: Respiration 2020; 99: 163-70 10 Klooster K et al.: J Bronchology Interv Pulmonol 2021; 28: e14-7 11 Roetting M et al.: Respiration 2022; 101: 918-24 12 Eberhardt R et al.: Respiration 2015; 89: 41-8 13 Humbert M et al.: Eur Respir J 2022; 2200879 14 Everaerts S et al.: Respiration 2023; 102: 134-42 15 Buttery S et al.: BMJ Open 2018; 8: e021368

Das könnte Sie auch interessieren:

Focus sur la cardiomyopathie hypertrophique – la comprendre et la traiter

La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) est la cardiomyopathie héréditaire la plus fréquente, mais passe souvent inaperçue. Avec une prévalence globale de 1:500 et un risque accru d’ ...

Diabète de type 1: recherche de stratégies cardio- et néphroprotectrices

Malgré tous les succès obtenus dans la prise en charge de cette maladie au cours des décennies, les patients souffrant de diabète de type 1 (DT1) continuent d’enregistrer une mortalité ...

Psychologie clinique dans le cadre de la réadaptation cardiovasculaire: approches de mise en pratique

Les patient·es atteint·es de maladies cardiovasculaires souffrent souvent de troubles psychiques. Cela peut avoir un impact considérable sur la qualité de vie et le pronostic. Grâce à un ...