Revision nach Knorpelchirurgie

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Stefan Marlovits

Zentrum für Knorpelregeneration, Orthobiologie und Gelenkserhalt, Wien

E-Mail: ordination@marlovits.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Trotz signifikanter Weiterentwicklungen der Behandlung von Knorpelschädenscheitern einige Eingriffe daran, langfristig stabile Ergebnisse zu liefern, was die Notwendigkeit von Revisionsoperationen hervorhebt.

Die Herausforderung einer Revisionsoperation erfordert ein tiefgehendes Verständnis der pathophysiologischen Mechanismen, patientenspezifischen Risikofaktoren und biomechanischen Aspekte.

Daten aus dem deutschen Knorpelregister

Eine detaillierte Analyse von 2659 Datensätzen aus dem deutschen Knorpelregister (KnorpelRegister DGOU) liefert essenzielle Einsichten in die Ergebnisse nach knorpelchirurgischen Eingriffen. Innerhalb von 12 Monaten nach der initialen Operation benötigten 88 Patienten (3,3%) eine Revision. Die häufigsten Ursachen für Revisionseingriffe waren Arthrofibrose (n=27) und postoperative Infektionen (n=10).

Auffällig war, dass Frauen signifikant höhere Komplikationsraten zeigten (4,5%) als Männer (2,6%; p=0,0071), was auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der Knorpelheilung und Immunantwort hinweisen könnte.

Die meisten Knorpelschäden lokalisierten sich am medialen Femurkondylus (40,2%), mit einer durchschnittlichen Defektgröße von 3,5 ± 2,1cm2. Weder die Defektgröße noch die Lokalisation wiesen jedoch einen signifikanten Zusammenhang mit dem Revisionsrisiko auf. Im Gegensatz dazu zeigten Chi-Quadrat-Analysen eine signifikante Korrelation zwischen der Anzahl vorheriger Gelenkoperationen und der Notwendigkeit einer Revision (p=0,0203). Dies unterstreicht die Bedeutung der intraoperativen Traumatisierung und der kumulativen Belastung des Gelenks.

Revisionsraten nach chirurgischen Verfahren:

-

Osteochondrale Transplantationen: 5,2%

-

Autologe Chondrozytenimplantation (ACI): 4,6%

-

Mikrofrakturierung: 3,0%

Interessanterweise hatten Begleiteingriffe wie Achskorrekturen oder ligamentäre Rekonstruktionen keinen signifikanten Einfluss auf die Revisionsrate. Patienten mit vorangegangenen Knieoperationen wiesen jedoch ein deutlich erhöhtes Risiko auf (p=0,0373).

Diagnostik bei Revisionsfällen

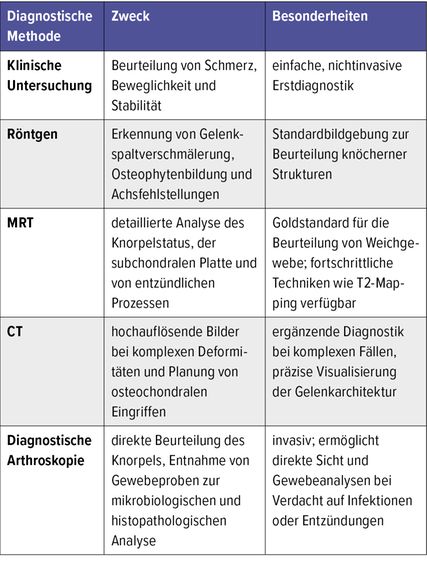

Die Diagnostik bei Revisionsfällen erfordert einen multidisziplinären Ansatz, der klinische, bildgebende und invasive Methoden kombiniert. Zunächst erfolgt eine detaillierte klinische Untersuchung, um die Schmerzursache, Beweglichkeit und Gelenkstabilität zu beurteilen. Spezifische Tests können verwendet werden, um Begleitverletzungen wie Meniskus- oder Bandläsionen auszuschließen.

Bildgebende Verfahren

-

Röntgen: dient der Beurteilung von Gelenkspaltverschmälerung, Osteophytenbildung und Achsfehlstellungen

-

MRT: ist der Goldstandard zur Beurteilung des Knorpelstatus, der subchondralen Platte sowie entzündlicher Prozesse. Fortschrittliche Sequenzen wie T2-Mapping und dGEMRIC ermöglichen eine quantitative Analyse des Knorpelgewebes.

-

CT: liefert hochauflösende Bilder bei komplexen Deformitäten und eignet sich zur Planung von osteochondralen Eingriffen

In unklaren Fällen kann eine diagnostische Arthroskopie erforderlich sein, um den Knorpelstatus direkt zu beurteilen. Dabei können auch Gewebeproben zur mikrobiologischen oder histopathologischen Analyse entnommen werden, insbesondere bei Verdacht auf Infektionen oder seltene inflammatorische Erkrankungen.

Patientenspezifische Faktoren

Patientenspezifische Faktoren spielen eine wesentliche Rolle bei der Erfolgswahrscheinlichkeit von knorpelchirurgischen Eingriffen und der Notwendigkeit von Revisionen. Zu den wichtigsten Faktoren gehören:

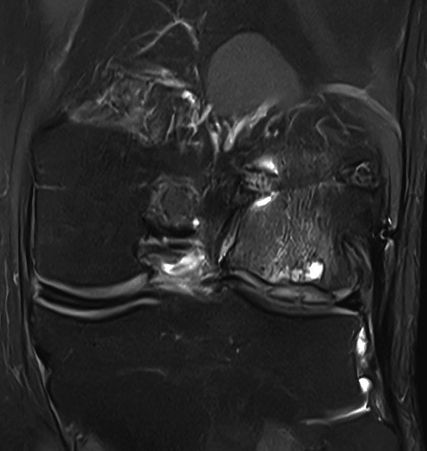

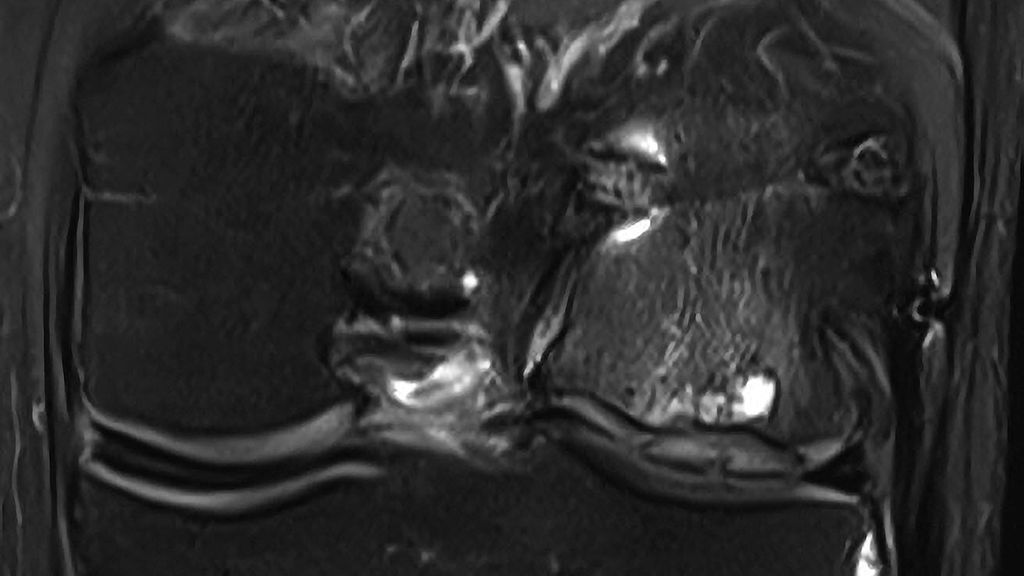

Abb. 1: Hypertrophie des Knorpelregeneratgewebes am lateralen Femurcondylus nach MACT (matrixgekoppelte autologe Knorpeltransplantation) mit subchondraler Zystenbildung

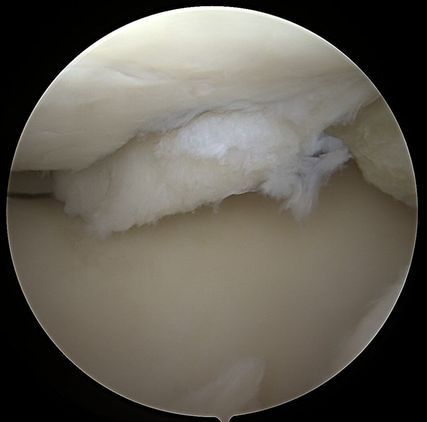

Abb. 2: Das arthroskopische Korrelat des MRT-Bildes zeigt ein instabiles Knorpelregenerat mit fehlender Integration und beginnender Delamination

-

Alter: Jüngere Patienten weisen in der Regel eine bessere regenerative Kapazität auf, während ältere Patienten häufig von degenerativen Begleiterkrankungen betroffen sind.

-

Geschlecht:Frauen haben aufgrund hormoneller Unterschiede und einer höheren Prädisposition für Osteoporose ein erhöhtes Risiko für Komplikationen.

-

Körpergewicht: Übergewicht belastet die Gelenke mechanisch und begünstigt Entzündungsprozesse, was die Heilung negativ beeinflussen kann.

-

Begleiterkrankungen: Systemische Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder rheumatoide Arthritis können die Heilungsfähigkeit beeinträchtigen.

-

Rauchen: Nikotin vermindert die Durchblutung und die Zellregeneration, was die Heilung von Knorpeldefekten erheblich behindern kann.

-

Aktivitätsniveau: Patienten mit einem hohen sportlichen oder beruflichen Belastungsniveau haben ein erhöhtes Risiko für mechanischen Verschleiß und Komplikationen.

-

Verlauf vorangegangener Operationen: Mehrfache Eingriffe erhöhen das Risiko von Gewebeschäden, Narbenbildung und chronischen Entzündungen.

Eine individualisierte Therapieplanung, die diese Faktoren berücksichtigt, ist entscheidend, um die langfristigen Ergebnisse zu verbessern.

Therapeutische Optionen

Die Therapieauswahl bei Revisionsfällen erfordert eine individualisierte Herangehensweise unter Berücksichtigung des biologischen und mechanischen Milieus.

Konservative Therapieansätze bilden oft den ersten Behandlungsansatz

-

Physiotherapie: Ziele sind die Wiederherstellung der Gelenkstabilität, die Reduktion von Schmerzen und die Verbesserung der Funktion. Neuere Ansätze wie sensorisches Feedback-Training und neuromuskuläre Elektrostimulation zeigen vielversprechende Ergebnisse.

-

Injektionstherapien: Hyaluronsäure und Platelet-Rich Plasma (PRP) sind etablierte Optionen. Aktuelle Studien untersuchen die Wirksamkeit von Nanopartikeln und biologischen Wachstumsfaktoren, die auf molekularer Ebene regenerative Prozesse stimulieren.

-

Medikamentöse Ansätze: NSAR und selektive COX-2-Inhibitoren können in Kombination mit physikalischen Therapien wie Ultraschall oder Magnetfeldtherapie eingesetzt werden.

Operative Therapien kommen bei fortgeschrittenen Schäden zum Einsatz

-

Debridement und Lavage: Entfernen degenerativer Gewebe zur mechanischen Entlastung

-

Knorpelrekonstruktion: Mikrofrakturierung und matrixinduzierte Techniken (AMIC) sind für kleinere bis mittelgroße Defekte geeignet. Autologe Chondrozytenimplantation (ACI) hat sich als Standard bei großen Defekten etabliert. Fortschritte in der Matrixunterstützung und Zellkulturtechnologie haben die Ergebnisse erheblich verbessert.

-

Knorpeltransplantation: Osteochondraler Transfer (OATS) und allogene Transplantate können bei tiefen osteochondralen Defekten eingesetzt werden.

-

Stammzelltherapie: Die intraartikuläre Anwendung mesenchymaler Stammzellen zeigt in aktuellen Studien vielversprechende regenerative Effekte, insbesondere bei kombinierten Knorpel- und Knochenläsionen.

-

Endoprothetik: Bei ausgeprägter Arthrose bleibt der Gelenkersatz eine bewährte Option, insbesondere bei Versagen rekonstruktiver Verfahren.

Ein strukturierter Rehabilitationsplan ist entscheidend, um die Integration des Knorpeltransplantats zu sichern und die Funktion wiederherzustellen. Fortschritte in der personalisierten Physiotherapie, darunter KI-gestützte Bewegungsanalyse und robotergestützte Trainingstools, könnten zukünftig die Ergebnisse weiter verbessern.

Zukunftsperspektiven und Fazit

Die Knorpelchirurgie entwickelt sich durch den Einsatz innovativer Technologien rasant weiter. Neue Biomaterialien wie bioprintbare Hydrogele und synthetische Gerüste könnten zukünftig die Knorpelregeneration revolutionieren. Personalisiertes Tissue Engineering in Kombination mit genetischer Modifikation könnte die Behandlungsoptionen erheblich erweitern. Darüber hinaus hat die Integration von KI-gestützter Diagnostik und Therapieplanung das Potenzial, die Erfolgsraten zu steigern und gleichzeitig die Patientenselektion zu optimieren.

Revisionsoperationen nach knorpelregenerativen Eingriffen sind selten, jedoch entscheidend, um langfristig die Funktion des Gelenks zu erhalten. Eine multidisziplinäre Diagnostik, individualisierte Therapien und fortschrittliche Rehabilitationsansätze bilden die Grundlage für den Behandlungserfolg. Die kontinuierliche Forschung und Implementierung neuer Technologien wird die Möglichkeiten der Knorpelchirurgie weiter erweitern und die Lebensqualität der Patienten nachhaltig verbessern.

Das könnte Sie auch interessieren:

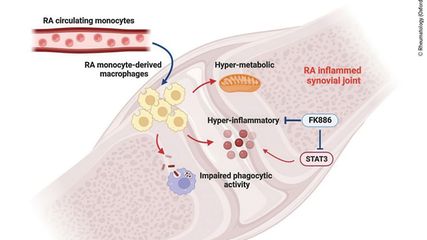

Makrophagen bei rheumatoider Arthritis: Welche Rolle spielen sie?

Makrophagen wurden lange Zeit für die „Schuldigen“ bei der rheumatoiden Arthritis gehalten, da sie die Entzündung vorantreiben. Mithilfe neuerer Analysetechniken wie ...

Auswirkungen von muskuloskelettalen Infektionen auf die psychische Gesundheit

Muskuloskelettale Infektionen sind gefürchtete, schwerwiegende Komplikationen, die zu lebensbedrohlichen Zuständen werden können. Dies bedeutet für die Betroffenen neben den physischen ...

Isthmische Spondylolyse und Spondylo-listhese bei Kindern und Jugendlichen

Die isthmische Spondylolyse beschreibt eine Ermüdungsfraktur imBereich der Pars interarticularis. Neben genetischen Faktoren scheinen repetitive mechanische (Über-)Belastungen ...