Wenn das Kreatinin zum nephrologischen Notfall wird

Autoren:

Dr. med. Eric Schmit

PD Dr. med. Michael Mayr

Klinik für Ambulante Innere Medizin & Medizinische Poliklinik

Universitätsspital Basel

Petersgraben 4

4031 Basel

E-Mail: michael.mayr@usb.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Messung des Serumkreatinins ist ein einfacher und schnell zur Verfügung stehender Parameter, um eine renale Funktionseinschränkung nachzuweisen. Die Interpretation erhöhter Kreatininwerte stellt im Kontext der Grundversorgung jedoch eine grosse Herausforderung dar, insbesondere die Interpretation im Hinblick auf die Dringlichkeit weiterer diagnostischer und therapeutischer Massnahmen. Ein systematisches Vorgehen unter Einbezug des Urinstatus, der Sonografie und der Klinik hilft, die Bedrohung für Nieren und Leben besser abschätzen zu können.

Keypoints

-

Bei unklar erhöhten Kreatininwerten ohne Klinik (Zufallsbefund) immer ergänzend Streifentest (relevante Proteinurie und/oder Hämaturie?) und Sonografie (postrenale Problematik?) durchführen.

-

Eine Kreatininerhöhung mit glomerulärer Hämaturie mit relevanter Proteinurie (ab ca. 0,5–1g/d) oder mit Befund eines nephritischen Sediments (Zylinder mit Erythrozyten- und/oder Leukozyteneinschlüssen) mit oder ohne relevante Proteinurie sollte notfallmässig abgeklärt werden.

-

Bei unklarem Beschwerdebild, insbesondere bei unklarer B-Symptomatik oder unklarem inflammatorischem Geschehen, Bestimmung des Serumkreatinins und des Urinstatus, um eine renale Ursache oder relevante renale Mitbeteiligung nicht zu verpassen.

-

Bei persistierender oder progredienter Niereninsuffizienz ohne Albuminurie und mit unauffälligem Sediment an eine medikamentös induzierte Ursache denken.

-

Ein fortgeschrittenes Nierenversagen mit ungenügender Restfunktion kann lebensbedrohlich sein und sollte notfallmässig im Hinblick auf bedrohliche Befunde abgeklärt werden.

Im klinischen Alltag werden wir im Rahmen von Abklärungen immer wieder mit erhöhten Kreatininwerten konfrontiert. Wir stehen dann vor der Problematik, einerseits die klinische Relevanz zu bewerten und andererseits zu entscheiden, ob sich dahinter ein nephrologischer Notfall verbergen könnte. Ein nephrologischer Notfall ist dann gegeben, wenn eine unmittelbare Gefahr für einen irreversiblen Organschaden besteht oder das Leben des Patienten bedroht ist. Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung, möglichst rasch beurteilen zu können, ob so schnell wie möglich oder sogar unverzüglich erweiterte diagnostische und/oder therapeutische Massnahmen einzuleiten sind. Der vorliegende Artikel soll helfen, die Bedrohlichkeit im ambulanten Kontext der Grundversorgung zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt ohne Kenntnis der Ätiologie abschätzen zu können. Konkret werden vier Szenarien besprochen: Vorgehen bei erhöhten Kreatininwerten als Zufallsbefund, Vorgehen bei unklarem Beschwerdebild, Vorgehen bei erhöhten Kreatininwerten ohne relevante nephrologische Begleitbefunde und Vorgehen bei fortgeschrittenem Nierenversagen.

Szenarium 1: Vorgehen bei erhöhten Kreatininwerten als Zufallsbefund

Bei Vorliegen eines erhöhten Kreatininwerts als Zufallsbefund ohne wegweisende Klinik ist es sinnvoll, sich über folgende Fragen Gedanken zu machen: Wie akut ist das Geschehen? Welche Dynamik liegt dem Geschehen zugrunde? Könnte der Kreatininerhöhung eine bedrohliche Ursache zugrunde liegen?

Im klinischen Alltag sind wir häufig damit konfrontiert, dass uns keine Vorwerte vorliegen und eine klare wegweisende Klinik fehlt. Wichtig ist, daran zu denken, dass der absolute Kreatininwert per se noch keine Beurteilung der Bedrohlichkeit zulässt. Wir sollten uns immer vergegenwärtigen, dass jedes Nierenversagen mit normalen Kreatininwerten beginnt und deshalb auch die Abschätzung der glomerulären Filtrationsrate (eGFR) bei unklarer Dynamik irreführend sein kann, da in einem frühen Stadium des Nierenversagens die eGFR noch normal sein kann. Deshalb gilt: Auch bei nur leicht erhöhten Kreatininwerten unklarer Ätiologie sollte systematisch eine akut bedrohliche organschädigende Ursache ausgeschlossen werden.

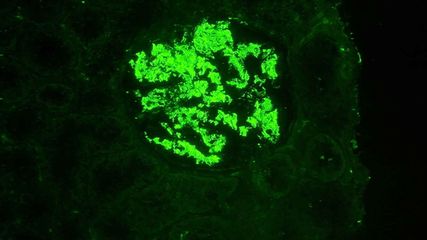

In der Regel reichen dazu eine Sonografie und ein Urinstreifentest. Mittels Sonografie lässt sich ein akutes postrenales Nierenversagen rasch ausschliessen, indem wir der Frage nach dem Vorliegen einer Retentionsblase, von relevantem Restharn oder einer Nierenstauung nachgehen. Bei der Beurteilung des Streifentests achten wir darauf, ob eine Proteinurie und/oder eine Hämaturie vorliegen. Im Falle einer Hämaturie sollte die Qualität der Erythrozyten idealerweise möglichst rasch beurteilt werden: Handelt es sich um eine nicht glomeruläre oder um eine glomeruläre Hämaturie? Eine glomeruläre Hämaturie spricht für einen renalen Ursprung und eine renale Schädigung. In der Grundversorgung steht diese Differenzierung je nach Zugang zum Labor und zur Expertise der mikroskopischen Sedimentbeurteilung möglicherweise nicht zeitnah zur Verfügung, weshalb bei fehlenden Hinweisen auf einen postrenalen Ursprungs eine Hämaturie bis zur definitiven und zwingend notwendigen mikroskopischen Zuordnung als glomerläre Hämaturie betrachtet werden sollte. Häufige offensichtliche Ursachen für einen postrenalen Ursprung sind Harnwegsinfekte oder bei passender Klinik eine Nierenkolik (andere Ursachen wie Blutungen aus oberflächlichen Venen der Prostata oder i.R. eines Urothelkarzinoms präsentieren sich nicht selten asymptomatisch). Für die Diagnose eines Harnwegsinfektes ist neben der Klinik wiederum der Streifentest mit dem Nachweis einer Leukozyturie von grossem Nutzen. Falls kein offensichtlicher Grund für eine postrenale Ätiologie ersichtlich ist, stellt sich in der Grundversorgung die praktische Frage, wie die Befunde der Proteinurie und/oder Hämaturie in ihrer Bedrohlichkeit zu werten sind.

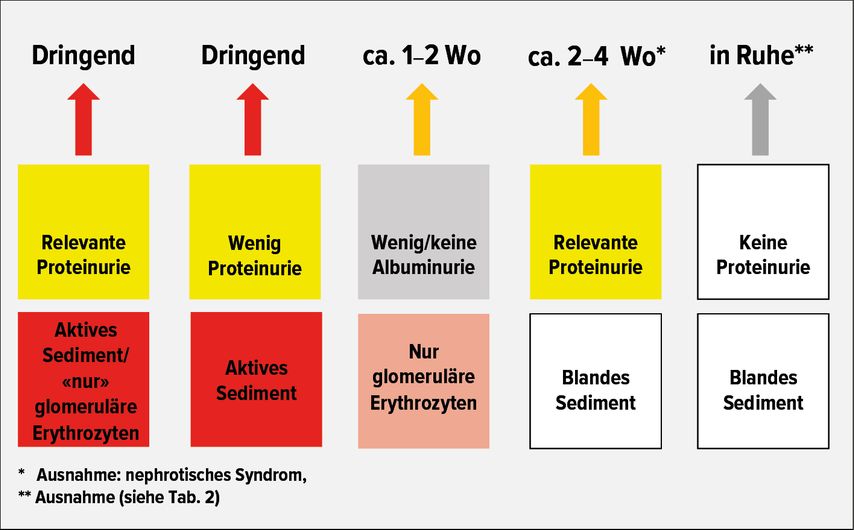

Generell gilt, dass im Hinblick auf eine irreversible Zerstörung der Nieren der Befund einer glomerulären Hämaturie als potenziell bedrohlicher zu werten ist als der Befund einer Proteinurie. Abbildung 1 zeigt, wie die beiden Befunde je nach Konstellation im Hinblick auf die Dringlichkeit weiterer Abklärungen zu werten sind. Bei Vorliegen einer glomerulären Hämaturie und einer relevanten Proteinurie (ab ca. 0,5–1g/d) ist eine notfallmässige Abklärung indiziert. Bei Vorliegen eines nephritischen Sediments, d.h., wenn neben glomerulären Erythrozyten auch Zylinder mit Erythrozyten- und/oder Leukozyteneinschlüssen vorhanden sind, sollte immer eine rasche Abklärung erfolgen, egal wie hoch das Ausmass der Proteinurie ist. Liegt nur eine diskrete Mikrohämaturie ohne Hinweise für ein nephritisches Sediment und ohne relevante Proteinurie vor, sollte die Abklärung bald, aber nicht zwingend notfallmässig erfolgen. Bei alleiniger Proteinurie ohne Hämaturie kann die weitere Abklärung elektiv in den nächsten Wochen erfolgen. Eine Ausnahme bildet das nephrotische Syndrom, da hierbei aufgrund des massiven Eiweissverlustes Sekundärkomplikationen, wie eine bedrohliche Überwässerung, ein sekundärer Immunglobulinmangel oder thromboembolische Ereignisse, auftreten können. Allerdings liegt in diesem Fall aufgrund der klinisch feststellbaren Ödeme kein Zufallsbefund im eigentlichen Sinne mehr vor (siehe «Vorgehen bei unklarem Beschwerdebild»). Bei fehlender Hämaturie und fehlender Proteinurie ist in der Regel Entwarnung gegeben und die Abklärungen haben etwas mehr Zeit (siehe «Vorgehen bei erhöhten Kreatininwerten ohne relevante nephrologische Begleitbefunde»).

Abb. 1: Dringlichkeit diagnostischer und therapeutischer Massnahmen (nach Ausschluss einer postrenalen Ursache)

Für die Gesamteinschätzung ist es sehr nützlich, wenn wir beurteilen können, wie akut der Kreatininanstieg aufgetreten ist und welche Dynamik dahintersteht. Ein Vergleich mit Vorwerten hilft bei der Frage, ob der Kreatininanstieg akut ist oder seit Längerem chronisch besteht. Wie akut die zugrunde liegende Dynamik ist, lässt sich am besten durch repetitive Messungen des Serumkreatinins abschätzen. Hierbei gilt, je unklarer die Situation ist und je höher wir die Bedrohung einschätzen (siehe oben und Abb. 1), desto eher sollte das Serumkreatinin erneut gemessen werden, um einen perakuten Verlauf nicht zu verpassen. Konkret empfiehlt es sich in diesem Fall, eine Kreatininkontrolle innert 1–3 Tagen durchzuführen. Bei sehr hoher Bedrohungslage sollte die notfallmässige Zuweisung an die Kolleg*innen der Nephrologie zur weiteren Abklärung und ggf. Nierenbiopsie erfolgen (siehe oben und Abb. 1).

Szenarium 2: Vorgehen bei unklarem Beschwerdebild

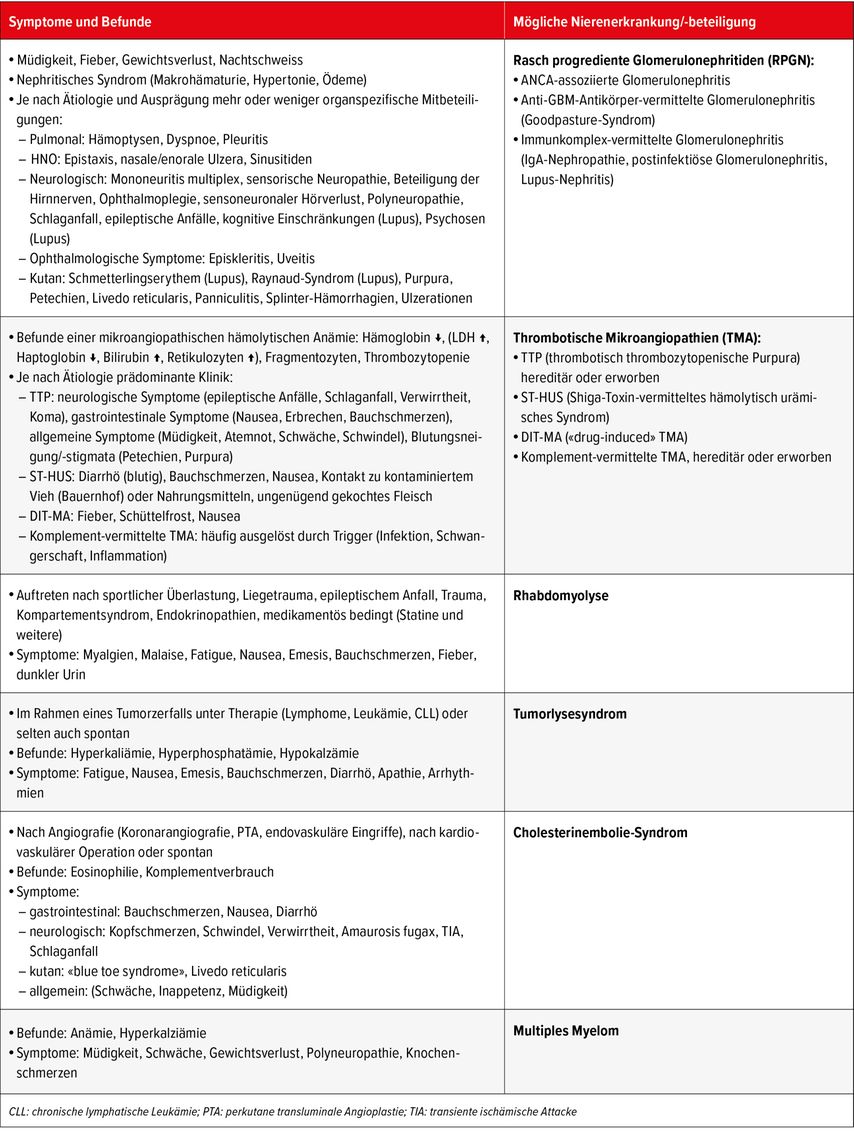

Eine andere Situation liegt vor, wenn Befunde nicht als Zufallsbefund erhoben werden, sondern im Rahmen von Abklärungen, die aufgrund von Symptomen erfolgen. Hierbei gilt folgender Grundsatz: Bei unklarem Beschwerdebild und insbesondere bei Auftreten einer B-Symptomatik und/oder eines unklaren inflammatorischen Zustandsbildes sollte immer daran gedacht werden, dass dem Krankheitsbild eine nephrologische Ursache zugrunde liegen und gegebenenfalls eine nephrologische Notfallsituation mit drohendem irreversiblem Organschaden vorliegen könnte. Da die Symptome unspezifisch sein können und das Symptomspektrum breit sein kann, kann aufgrund der Symptome häufig weder vorausgesagt werden, ob dem Krankheitsgeschehen ein nephrologisches Problem zugrunde liegt, noch um welches nephrologische Problem es sich handelt.

Aus diesem Grunde ist es ratsam, bei unklarem Beschwerdebild immer das Serumkreatinin zu bestimmen und einen Urinstatus abzunehmen, um eine primäre Nierenerkrankung oder eine relevante renale Mitbeteiligung im Rahmen einer Systemerkrankung nicht zu verpassen (siehe Abb.1). In Tabelle 1 sind klinische Red Flags aufgeführt, bei welchen aktiv eine renale Ursache respektive eine renale Mitbeteiligung gesucht werden sollte. Die Zuweisung zum Spezialisten erfolgt je nach Schwere der Klinik und Konstellation der nephrologischen Parameter (siehe Abb. 1). Die genaue Diagnose kann unter Umständen nur mithilfe einer Nierenbiospie gestellt werden. Diese sollte aber je nach Befundkonstellation (z.B. Verdacht auf rasch progrediente Glomerulonephritis) die sofortige Einleitung therapeutischer Massnahmen nicht verzögern.

Tab. 1: Red Flags für potenziell bedrohliche primäre Nierenerkrankungen oder eine renale Mitbeteiligung im Rahmen einer Systemerkrankung

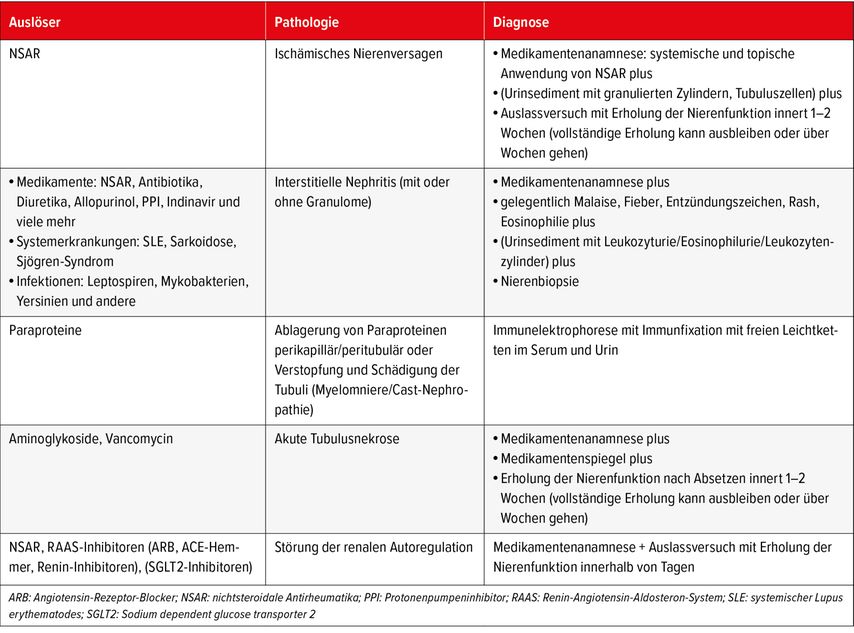

Szenarium 3: Vorgehen bei erhöhten Kreatininwerten ohne relevante nephrologische Begleitbefunde

Eine besondere Herausforderung stellt eine Kreatininerhöhung mit unauffälligem Sediment und fehlender Proteinurie dar. Wie oben beschrieben und in Abbildung 1 dargelegt, kann bei unauffälligem Urinstatus inklusive fehlender Proteinurie bezüglich Bedrohlichkeit im Hinblick auf eine irreversible Nierenschädigung in der Regel Entwarnung gegeben werden. Dennoch ist es sinnvoll, um bei unklarer Ätiologie auch in diesem Fall eine Progression nicht zu verpassen, das Serumkreatinin nachzukontrollieren (Tab. 2). Während sich ein prärenales Nierenversagen in aller Regel aus dem klinischen Kontext erschliesst, kann eine medikamentös verursachte hämodynamisch bedingte Nierenfunktionsverschlechterung durchaus verpasst werden. Insbesondere Inhibitoren des Renin-Angiotensin-Systems können zu einer relevanten Funktionsverschlechterung führen, stellen aber bei ausreichender Restnierenfunktion aufgrund der rein funktionellen Funktionsverschlechterung keine Bedrohung dar. Hingegen kann die längerfristige Gabe von NSAR, insbesondere bei vorbestehender Atherosklerose (Nephroangiosklerose) und/oder vorbestehender Herzinsuffizienz mit schlechter Hämodynamik, nicht nur zu einer funktionellen Verschlechterung, sondern auch zu einer ischämisch bedingten Schädigung mit Tubulusnekrose und konsekutiver Fibrose führen. In beiden Fällen kann der Urinstreifentest völlig bland sein und hilft, wie auch die Sonografie, nicht bei der Differenzierung. Die Diagnose kann in der Regel erst post hoc nach einem Auslassversuch der verdächtigen Medikamente gestellt werden.

Bei einem medikamentös-hämodynamisch bedingten Nierenversagen erholt sich die Nierenfunktion rasch, bei einer ischämischen Schädigung nur langsam innert 1–2 Wochen, wobei das Kreatinin möglicherweise nicht mehr auf den Ausgangswert zurückkehrt. Im letzteren Fall muss bei fehlender oder oligosymptomatischer Klinik (z.B. Müdigkeit, Malaise) differenzialdiagnostisch auch an eine medikamentös bedingte interstitielle Nephritis gedacht werden. Auch hier kann der Streifentest völlig bland sein (gelegentlich Leukozyturie und in der Spezialfärbung des Urinsediments Eosinophilurie). Da sich die Pathologie im Interstitium abspielt, lässt sich auch keine Albuminurie finden. Eine gegebenenfalls vorliegende tubuläre Proteinurie wird im Streifentest verpasst und muss speziell gesucht werden (Bestimmung des Alpha-1-Mikroglobulin/Kreatinin-Quotienten im Spoturin). Die endgültige Diagnose kann eigentlich nur mittels Nierenbiopsie gestellt werden. Deshalb gilt: Bei unklarer persistierender respektive progredienter Kreatininerhöhung frühzeitige Zuweisung zu den Kolleg*innen der Nephrologie, auch wenn keine Proteinurie vorliegt und der Urinstatus bland ausfällt (Tab. 2).

Leicht zu verpassen ist auch eine renale Mitbeteiligung bei asymptomatischem oder oligosymptomatischem multiplem Myelom. Auch in diesem Fall kann der Urin-Streifentest völlig bland ausfallen und je nach renaler Manifestationsform kann auch der Kreatininwert, zumindest initial, nicht erhöht sein. Da der Streifentest überwiegend Albumin misst, wird eine Paraproteinurie verpasst. Wegweisend kann hingegen eine relevante Lücke zwischen der Menge des Gesamtproteins und der Menge des Albumins im Urin sein (nur erkennbar, wenn Protein-/Kreatinin- und Albumin-/Kreatinin-Quotient im Spoturin bestimmt wurden). Spätestens dann sollte gezielt eine Paraproteinurie im Serum und im Urin gesucht werden (Tab. 2).

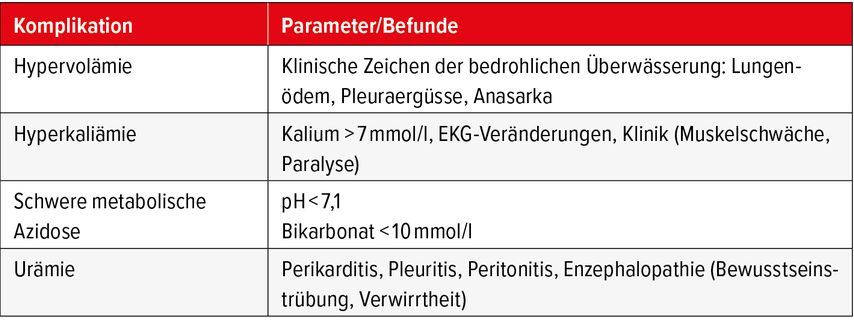

Szenarium 4: Vorgehenbei fortgeschrittenem Nierenversagen

Eine besondere Situation liegt vor, wenn das Nierenversagen weit fortgeschritten ist. Es stellt sich in diesem Fall nicht nur die Frage, ob das Nierenversagen akut oder chronisch, reversibel oder irreversibel ist (siehe Szenarien 1–3), sondern auch, ob durch die schwer eingeschränkte Funktionseinschränkung ein lebensbedrohlicher Zustand vorliegt. Die Kreatininclearance liegt dabei meistens unter 10ml/min. In Tabelle 3 sind die wichtigsten möglichen Komplikationen aufgeführt. Die Therapie hängt entscheidend davon ab, ob eine akute, reversible Problematik oder ein chronisch progredientes, irreversibles Nierenversagen vorliegt. Während im ersten Fall die kausale Therapie im Vordergrund steht, gegebenenfalls mit überbrückender Akutdialyse, muss im zweiten Fall unter Berücksichtigung der Lebenssituation ein chronisches Nierenersatzverfahren evaluiert werden. Es ist ratsam, bei geschildertem Szenarium den/die Patient*in notfallmässig zu hospitalisieren, auch wenn zum Überweisungszeitpunkt Ätiologie und Dynamik noch nicht klar sein sollten.

Fazit

Die ätiologische Zuordnung einer Niereninsuffizienz ist, nach Ausschluss einer prä- oder postrenalen Ursache, in vielen Fällen schwierig und kann mitunter nur durch eine Nierenbiopsie geklärt werden. Entscheidend ist deshalb für die Grundversorgung, mit einfachen Mitteln zu klären, ob weitere Abklärungen in Ruhe, rasch oder notfallmässig durchgeführt werden müssen. Neben dem Serumkreatinin ist der Urin-Streifentest ein einfaches und wichtiges Instrument zur Klärung dieser Frage. Bei Positivität des Streifentests auf Blut mit/ohne Protein sollte unbedingt ein Urinstatus inklusive Differenzierung zwischen nicht glomerulären und glomerulären Erythrozyten erfolgen. Glomeruläre Erythrozyten sind immer ein Warnsignal, insbesondere wenn gleichzeitig eine Proteinurie vorliegt. Um eine perakute Funktionsverschlechterung nicht zu verpassen, sollte der Kreatininwert bei Unsicherheit innerhalb von 1–3 Tagen erneut bestimmt werden.

Literatur:

bei den Verfassern

Das könnte Sie auch interessieren:

Prävention von Nierensteinen mit Thiaziden: top oder Flop?

Trotz unklarer Datenlage werden Thiazide und Thiazid-ähnliche Diuretika seit Jahrzehnten zur Prävention von idiopathischen Nierensteinen eingesetzt. Die NOSTONE-Studie, eine vom ...

Können Biomarker bei der Diagnose helfen?

Die Lupusnephritis ist ein häufiger und folgenschwerer Organschadeneines systemischen Lupus erythematodes (SLE). Der Schaden der Podozyten wird als einer der essenziellen Faktoren ...

Lupusnephritis: frühzeitig erkennen – richtig behandeln

Die Lupusnephritis ist eine der wichtigsten Organmanifestationen des systemischen Lupus erythematodes, da sie entscheidend zur Morbidität und Mortalität der Erkrankung beiträgt. Die ...