Endoskopie in der Wirbelsäulenchirurgie

Autor:innen:

Prof. Dr. med. Mazda Farshad

PD Dr. sc.nat. Jonas Widmer

Dr. med. Jana Schader

Dr. med. Alexandra Stauffer

PD Dr. med. José Spirig

Dr. med. Vincent Hagel

Universitäres Wirbelsäulenzentrum Zürich

Universitätsklinik Balgrist

Korrespondierender Autor:

Prof. Dr.med. Mazda Farshad

E-Mail: mazda.farshad@balgrist.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Idee eines endoskopischen Zugangs zum Spinalkanal hat die minimalinvasive Wirbelsäulenchirurgie radikal verändert und wird angesichts der alternden polymorbiden Bevölkerung in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Daher stellen wir unsere Erfahrungen mit dieser revolutionären Operationstechnik und unsere Erwartungen für die Zukunft vor.

Während die erste lumbale Diskektomie 1909 beschrieben wurde, begann die lumbale Mikrochirurgie erst in den späten 1970er-Jahren – hauptsächlich durch Pionierarbeit von Yasargil aus Zürich.1 Die ersten Versuche der endoskopischen Lendenwirbelsäulenchirurgie gehen auf die frühen 1980er-Jahre zurück,2 wobei die biportale Technik ebenfalls in Zürich durch Schreiber et al. beschrieben wurde.3 Im Laufe der Jahre wurde die endoskopische Spinalkanaldekompression perfektioniert und ist heute eine valide Alternative zum «Goldstandard» des mikrochirurgischen interlaminären Zugangs.2,4

Endoskopische Techniken und Systeme

Um bei der Endoskopie neben der Kamera auch mit Instrumenten auf das Operationsfeld zugreifen zu können, stehen derzeit drei Möglichkeiten zur Verfügung: die Vollendoskopie, die Mikroendoskopie und die biportale Endoskopie.5 Bei der Vollendoskopie können die Kamera und ein Instrument durch denselben Kanal eingeführt werden, wobei sich die Kamera und das Instrument gleichzeitig bewegen müssen, aber das umliegende Gewebe am wenigsten beschädigt wird. Bei der Mikroendoskopie wird ein grösserer Arbeitskanal verwendet, der die Kamera und bis zu zwei Instrumente enthalten kann. Bei der biportalen Endoskopie hingegen wird ein zweites Portal für die Instrumente verwendet, ähnlich wie bei der Arthroskopie.

Die Lernkurve für endoskopische Techniken ist nicht steil und es bedarf solider Grundkenntnisse in der Wirbelsäulenchirurgie, um die endoskopischen Techniken mit möglichst geringen Risiken zu erlernen. Beschrieben ist als Beispiel eine intraoperative Umstellung auf ein offenes Verfahren nach ca. 10 Fällen; die Komplikationen sind nach 20 Fällen reduziert.6,7 Eine signifikante Verkürzung der Operationszeit wird nach der Behandlung von ungefähr 17 Patienten beobachtet.6 Die anatomische Ausrichtung und die präzise, schonende Manipulation im Wirbelkanal sind entscheidend für eine erfolgreiche Lernkurve. Nur wer die gesamte Wirbelsäulenchirurgie beherrscht, kann im Falle von endoskopisch erzeugten Komplikationen rasch zum offenen Verfahren konvertieren und zügig die Komplikation chirurgisch angehen.

Applikationen und Zugänge

Die zwei heutzutage am häufigsten gebrauchten endoskopischen Zugänge zur Wirbelsäule sind der transforaminale und der interlaminäre Zugang. Beim transforaminalen Zugang macht man sich die natürliche Öffnung des Neuroforamens als Öffnung zum Spinalkanal zunutze. Dabei landet man unter Umgehung der paravertebralen Muskulatur, des Facettengelenks und des Ligamentum flavum direkt am Ort der Pathologie. Mit dem Schonen der oben genannten Strukturen während des Zugangs möchte man einen geringeren Wundschmerz, weniger Schmerzmittelbedarf, eine schnellere Mobilisation und einen kürzeren Krankenhausaufenthalt erzielen. Angelehnt an traditionellere OP-Techniken wurde auch der interlaminäre Zugang beschrieben. Im Laufe der Jahrzehnte konnte durch die Fortentwicklung der Instrumente diese minimalst destruktive Technik von der Lendenwirbelsäule auf die Hals- und Brustwirbelsäule ausgeweitet werden.

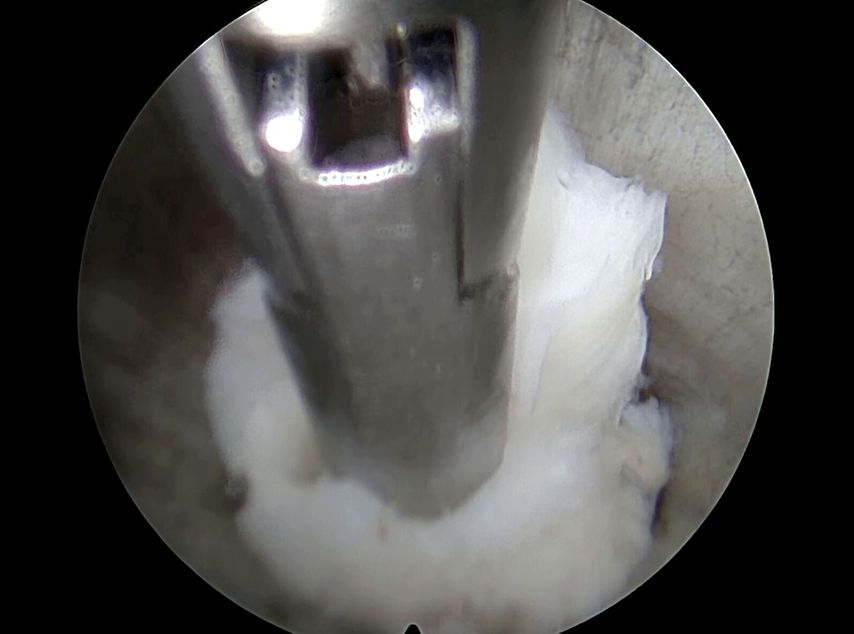

Abb. 1: Resektion einer Diskushernie via einen uniportalen Zugang interlaminär

So kommt die Endoskopie bei Diskushernien, Foramenstenosen wie auch zentralen Stenosen zunehmend auch an der Halswirbelsäule zum Einsatz. Die seltener auftretenden Pathologien der Brustwirbelsäule lassen sich in ausgewählten Fällen ebenfalls endoskopisch behandeln – ein grosser Vorteil, da die offenen Zugänge aufgrund der anatomisch schwierig erreichbaren Pathologien oft sehr invasiv ausfallen.

Die Endoskopie findet zwar weiterhin primär Anwendung in der operativen Behandlung von Diskushernien, allerdings können auch Spinalkanalstenosen, Recessusstenosen und Foramenstenosen gut endoskopisch dekomprimiert werden. In den letzten Jahren wurde zunehmend die endoskopisch assistierte Fusion beschrieben. Dabei kann entweder über einen interlaminären oder einen transforaminalen Zugang eine Diskektomie und Cage-Implantation durchgeführt werden. Die Pedikelschrauben oder Facettenschrauben werden perkutan eingebracht. Bisher fehlen jedoch prospektiv randomisierte Studien, welche diese Technik mit der konventionell offenen Technik vergleichen.5

Neben degenerativen Pathologien gibt es auch nicht degenerative Pathologien, die in ausgewählten Fällen endoskopisch behandelt wurden. Es gibt Case Reports zur endoskopischen Entlastung von epiduralen Abszessen an Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule.8–10 Auch Zysten verschiedener Art (Arachnoidalzysten, perineurale Zysten) wurden laut Literatur bereits endoskopisch adressiert.11,12 Schliesslich gibt es vereinzelte Berichte zur endoskopischen Entfernung von intraduralen Tumoren.13 Aus dieser Gruppe von nicht degenerativen Pathologien lassen sich jedoch mit der heutigen Technik nur ausgewählte Fälle endoskopisch therapieren. Der Grossteil davon gehört in den Bereich traditioneller OP-Techniken.

Vorteile gegenüber offenen und mikrochirurgischen Verfahren

In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von randomisierten, kontrollierten Studien veröffentlicht, in denen endoskopisch durchgeführte Operationen mit mikrochirurgischen oder offenen Eingriffen an der Wirbelsäule verglichen wurden, wobei eine beachtliche Anzahl von asiatischen, aber auch von europäischen und nordamerikanischen Kollegen stammt. Die Ergebnisse dieser Studien können je nach Technik und Wirbelsäulenregion variieren und sind nicht immer konsistent.5 Generell lässt sich jedoch festhalten, dass postoperative Schmerzen, Komplikationsraten und der funktionelle Status der Patienten meistens ähnlich sind, wohingegen die Hospitalisierungsdauer und die Zeit bis zur Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit durch die minimierte Gewebetraumatisierung beim endoskopischen Eingriff oftmals geringer sind als bei herkömmlichen Interventionen.5,14,15

Im Vergleich zu traditionellen OP-Techniken ermöglicht die Endoskopie eine verbesserte Sicht auf relevante Strukturen durch die bessere Vergrösserung und die kontinuierliche Spülung. Bei endoskopischen Eingriffen werden der intraoperative Blutverlust und die Schäden am Gewebe konsistent minimiert. Dies führt zu geringerer Narbenbildung, was gesundheitliche und ästhetische Vorteile birgt. Die Limitierung der Traumatisierung von Weichteilgewebe und der Facettengelenke kann potenziell das Entstehen von Instabilität vermeiden und somit biomechanisch von Vorteil sein. Zusätzlich wird das Infektionsrisiko durch die kleinere Hautwunde sowie die beständige Spülung im Vergleich zu herkömmlichen OP-Techniken massiv reduziert.16 Ausserdem fallen sowohl die direkten als auch die indirekten Behandlungskosten bei endoskopischen Operationen geringer aus als bei herkömmlichen Methoden.17

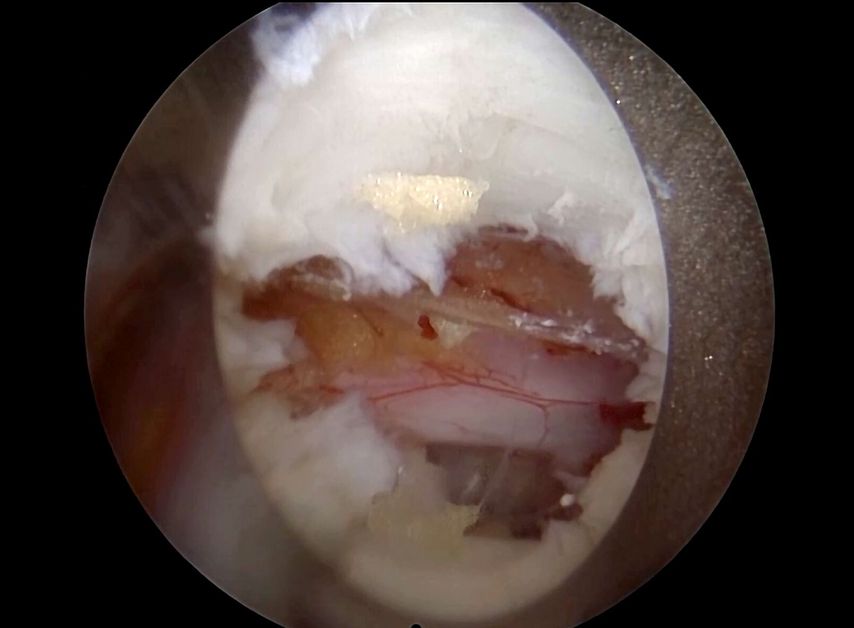

Abb. 2: Darstellung der Nervenwurzel nach Resektion der Diskushernie durch einen monoportalen interlaminären Zugang

Weitere Langzeitstudien werden benötigt, um übereinstimmende Ergebnisse zu liefern, besonders für noch weniger weit verbreitete OP-Techniken wie endoskopisch durchgeführte Fusionen oder Tumorresektionen.

Risiken und Komplikationen

Trotz der sehr ausgereiften minimalinvasiven Technik und dem etablierten sowie standardisierten Vorgehen gibt es mögliche Komplikationen, die der offenen Chirurgie gleichen, jedoch im Häufigkeitsprofil anders sind. Grundsätzlich wird die Komplikationsrate bei erfahrenen Chirurginnen und Chirurgen mit ca. 3% angegeben.18 Auffällig ist jedoch, dass postoperative Infektionen in der endoskopischen Wirbelsäulenchirurgie praktisch nicht vorkommen (0,001%), wohingegen bei vergleichbaren offenen Wirbelsäuleneingriffen die Rate bei mindestens 1,2% liegt.16 Dies ist sicherlich durch die kleine transkutane Eintrittspforte, den geringen Blutverlust und schlussendlich die ausgiebige Durchspülung des Opertionssitus zu begründen. Einige interventionsspezifische Komplikationen, auch wenn sie eher selten vorkommen, sind Sehstörungen oder sogar epileptische Anfälle, welche womöglich auf einen erhöhten intrakraniellen Druck durch Spülflüssigkeit bei inzidentellen Duraläsionen zurückgeführt werden können.19 Beim Auftreten eines inzidentellen Liquorlecks ist deshalb unbedingt auf eine Reduktion des Spüldrucks zu achten.

Wie bei der offenen Chirurgie ist die Duraverletzung eine der häufigsten Komplikationen. Im Besonderen kann beim endoskopischen Eingriff das intraoperative Detektieren eines Duralecks durch das Maskieren des Liquoraustritts mittels Spülflüssigkeit erschwert werden.20 Verletzungen der Dura treten bei endoskopischen Eingriffen je nach Art des Eingriffs und rapportierender Studie in 0%–8,6% auf.21 Dies ist vergleichbar mit offenen Eingriffen.

Weitere seltenere Komplikationen sind postoperative Hämatome, Diskushernienrezidive, unvollständige Dekompressionen und sehr selten auftretende Nervenverletzungen oder -irritationen.18 Grundsätzlich zeigen randomisierte Studien, dass endoskopische Dekompressionen gegenüber den offenen Verfahren ähnlich bis geringere Komplikationsraten haben.22–24 Hier muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Indikation stimmen muss und dies nur für erfahrene Hände gilt.

Zukunft der Endoskopie

Wenngleich die endoskopische Technik hinsichtlich der lumbalen Diskektomie keine Nachteile gegenüber den traditionelleren OP-Techniken aufweist, ist sie heutzutage noch wenig verbreitet. Andererseits ist speziell in den letzten Jahren ein deutlicher Zuwachs an Implementierungen der Wirbelsäulenendoskopie unter Wirbelsäulenchirurginnen und -chirurgen zu verzeichnen, sodass diese Technik in den kommenden Jahren zunehmende Verbreitung finden und damit einem immer mehr wachsendem Patientenkollektiv zur Verfügung stehen sollte.

Die Zukunft der endoskopischen Wirbelsäulenchirurgie wird wahrscheinlich mehrere fortschrittliche Techniken umfassen, wie z.B. Navigationssysteme, intraoperative CT-Scans, Augmented Reality und Virtual Reality, letztere insbesondere für die präoperative Planung und Ausbildung.25

Die prospektiven Indikationen für die meist biportale endoskopische Wirbelsäulenchirurgie reichen von der intra- und extraduralen Tumorentfernung über die anteriore zervikale Diskektomie und Foraminotomie bis hin zur Odontoidschraubenfixation und zervikalen Laminoplastik sowie der lateralen Massa-lateralis-Schraubenfixation.25–27

Conclusio

Die Endoskopie kann durch minimale Destruktion der Zugangswege als schonende Operationstechnik definiert werden. Die Lernkurve ist flach und es bedarf spezifischer Expertise für die entsprechende Handhabung. Nur auf Basis einer soliden Ausbildung in der Wirbelsäulenchirurgie sollten die endoskopischen Techniken gelehrt und angewandt werden, damit das Grundverständnis als Basis dienen kann und Konversionen zur offenen Technik zügig und effizient zur Komplikationsbehebung beherrscht werden. Die Endoskopie der Wirbelsäule wird unweigerlich eine notwendige Technik im Fähigkeitsportfolio eines Wirbelsäulenchirurgen sein. Nur dann kann eine Wirbelsäulenchirurgin/ein Wirbelsäulenchirurg die für die jeweilige Pathologie sinnvolle Technik patientengerecht anwenden.

Literatur:

1 Yasargil MG et al.: Surg Neurol 1977; 8(5): 331-6 2 Mayer HM: Biomed Res Int 2019; 2019: 4583943 3 Schreiber A, Suezawa Y: Orthop Rev 1986; 15(1): 35-8 4 Gibson JNA et al.: Surgeon 2012; 10(5): 290-6 5 Simpson AK et al.: Spine J 2022; 22(1): 64-74 6 Lee DY, Lee S-H: Neurol Med Chir (Tokyo) 2008; 48(9): 383-8 7 Wang B et al.: Spine J 2011; 11(2): 122-30 8 Iida K et al.: J Med Case Rep 2019; 13(1): 253 9 Chang K-S et al.: Neurospine 2020; 17(Suppl 1): S160-5 10 Akbik OS, Shin PC: World Neurosurg 2020; 139: 268-73 11 Papadimitriou K et al.: Heliyon 2021; 7(4): e06736 12 Telfeian AE et al.: World Neurosurg 2019; 127: 85-91 13 Caballero-García J et al.: Global Spine J 2022; 12(1): 121-9 14 Gadjradj PS et al.: Spine (Phila Pa 1976) 2021; 46(8): 538-49 15 Qin R et al.: World Neurosurg 2018; 120: 352-62 16 Mahan MA et al.: Spine J 2023; 23(5): 695-702 17 Gadjradj PS et al.: Br J Sports Med 2022; 56(18): 1018-25 18 Sen RD et al.: J World Neurosurg 2018; 120: e1054-60 19 Zhang Y et al.: World Neurosurg 2022; 167: e891-903 20 Ahn Y et al.: Eur Spine J 2011; 20(1): 58-64 21 Müller SJ et al.: World Neurosurg 2018; 119: 494-9 22 Ruetten S et al.: J Neurosurg 2009; 10(5): 476-85 23 Komp M et al.: Pain Phys 2015; 18(1): 61-70 24Park S-M et al.: Spine J 2020; 20(2): 156-65 25 Kwon H, Park J-Y: Neurospine 2023; 20(1): 43-55 26 Kim S-K et al.: Front Surg 2022; 9: 863931 27 Wang T et al.: Front Surg 2022; 9: 1033856

Das könnte Sie auch interessieren:

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...

Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk

Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...

Patellofemorale Instabilität

In diesem Übersichtsartikel möchten wir ein Update über die aktuelle Diagnostik und die konservativen wie auch operativen Behandlungsmöglichkeiten der patellofemoralen Instabilität geben.