Was gibt es Neues in der Osteoporosebehandlung?

Autorin:

PD Dr.med. Judith Everts-Graber

Universitätsklinik für Rheumatologie und Immunologie

Inselspital Bern

E-Mail: judith.everts@hin.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der von Osteoporose Betroffenen in der Schweiz durch die Altersentwicklung der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten stark erhöhen wird. Dementsprechend waren die neuesten Entwicklungen in der Therapie der Osteoporose auch an der SGR-Jahrestagung 2024 Thema. Dr.med. Judith Everts-Graber, Inselspital Bern, fasst die wichtigsten neuen Erkenntnisse zusammen.

Testosteronsupplementation und Frakturrisiko

Kürzlich wurde im New England Journal of Medicine eine Subanalyse der TRAVERSE-Studie veröffentlicht. In dieser doppelblinden, placebokontrollierten Studie wurden hypogonadale Männer im Alter von 45 bis 80 Jahren mit hohem kardiovaskulärem Risiko eingeschlossen, um die Sicherheit einer transdermalen Testosteronapplikation zu untersuchen. Die Subanalyse untersuchte den Effekt dieser Testosteronsupplementation auf die Frakturhäufigkeit.1 Wichtig zu beachten ist, dass die Grenzwerte für einen «erniedrigten» Testosteronspiegel nicht mit den klinischen Kriterien übereinstimmen, die wir im Alltag als Testosteronmangel definieren. Vielmehr handelte es sich vorwiegend um Männer mit einem Testosteronspiegel im unteren Normbereich.

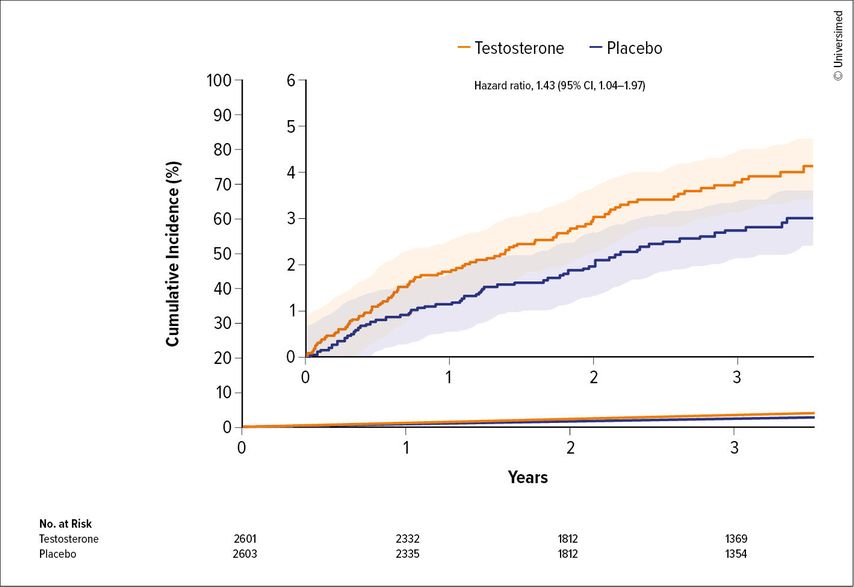

Ein Testosteronmangel führt nicht nur zu den bekannten Symptomen wie beispielsweise Adynamie und Libidoverlust, sondern kann auch eine sekundäre Osteoporose begünstigen. Entsprechend wurde bereits in früheren, kleineren randomisierten kontrollierten Studien gezeigt, dass eine Testosterontherapie die Knochendichte bei betroffenen Männern verbessern kann.2–4 Es lag daher nahe, dass eine Testosteronsupplementation auch mit einer Reduktion des Frakturrisikos einhergehen könnte. Überraschenderweise zeigte die TRAVERSE-Studie jedoch das Gegenteil (Abb. 1): Männer, die eine Testosteronsupplementation erhielten, hatten über den dreijährigen Follow-up-Zeitraum ein erhöhtes Frakturrisiko im Vergleich zur Placebogruppe (3,5% versus 2,46%; HR: 1,43). Diese unerwartete Beobachtung lässt sich kaum durch direkte Effekte von Testosteron auf den Knochen erklären. Vielmehr sprechen mehrere Hinweise dafür, dass die erhöhte Frakturhäufigkeit auf eine gesteigerte körperliche Aktivität der behandelten Männer zurückzuführen ist. So traten insbesondere traumaassoziierte Frakturen wie Knöchel- und Rippenfrakturen in der Verumgruppe gehäuft auf. Ein weiteres Indiz ist der Zeitpunkt des Frakturanstiegs: Die Frakturinzidenz stieg unmittelbar nach Beginn der Behandlung an, was auf verändertes Verhalten (gesteigerte Aktivität) hindeutet, da direkte Effekte auf den Knochen so früh nicht zu erwarten sind. Was bedeuten diese Ergebnisse für die Praxis? Erstens zeigt sich – ähnlich wie bei den grossen Vitamin-D-Studien – erneut, dass Studien mit «Lifestyle-Supplementationen» oft nicht die Resultate zeigen, die man sich bei einem echten Mangel erhofft. Die Wirksamkeit einer Testosteronsupplementation auf die Frakturhäufigkeit bei Männern mit ausgeprägtem Testosteronmangel lässt sich aus dieser Studie nicht ableiten.

Abb. 1: Frakturrisiko unter Testosteron (orange) versus Placebo (blau) bei hypogonaden älteren Männern während 3 Jahren Follow-up

Prädiktion des individuellen Frakturrisikos: FRAX, FRAXplus

Es ist schon lange bekannt, dass zur Einschätzung des Frakturrisikos nicht nur Alter, Geschlecht und Knochendichte ausschlaggebend sind. Auch klinische Risikofaktoren spielen eine entscheidende Rolle. Dies führte zur Entwicklung verschiedener Frakturprädiktionstools, von denen das weltweit bekannteste und am häufigsten verwendete das FRAX-Tool ist.5 Dieses berechnet die 10-Jahres-Frakturwahrscheinlichkeit anhand von 11 Risikofaktoren und (optional) der Knochendichte am Femur.

Seit der Einführung des FRAX-Tools vor über 10 Jahren wurden jedoch neue Erkenntnisse zu Risikofaktoren und Frakturhäufigkeit gewonnen. Um diesen Fortschritten Rechnung zu tragen, wurde kürzlich das FRAXplus-Modell als Erweiterung des klassischen FRAX-Tools eingeführt.6 Dieses Modell integriert zusätzliche Risikofaktoren, die bisher nicht berücksichtigt wurden:

-

Die «Neuheit» der erlittenen Fraktur: Das Risiko für eine zweite Fraktur ist unmittelbar, d.h. bis 2 Jahre nach der ersten Fraktur, deutlich erhöht, weshalb man von einem «imminenten» Frakturrisiko spricht.7 Auch die Anzahl der erlittenen Frakturen erhöht das Frakturrisiko, was im FRAX bisher nicht berücksichtigt wurde.8

-

Dosis der Glukokortikoidtherapie: Das Frakturrisiko steigt bei der Überschreitung einer täglichen Dosis von 7,5mg Prednison deutlich an.9

-

Diabetes mellitus Typ 2: Das FRAX-Tool unterschätzt das Frakturrisiko von Typ-2-Diabetiker:innen, da die Knochendichte in dieser Population oft nicht erniedrigt ist, obwohl ein erhöhtes Frakturrisiko besteht.10

-

Sturzrisiko bzw. Anzahl der Stürze im vergangenen Jahr1

-

Trabecular Bone Score: Dieser wird oft als Index der Mikroarchitektur gewertet.12

-

Knochendichte an der Lendenwirbelsäule: Diese ist insbesondere relevant, wenn die Betroffenen eine deutliche Diskordanz (normale Knochendichte an der Hüfte, aber niedrige Werte an der Lendenwirbelsäule) zeigen.13

-

Länge der Hüftachse: Eine lange Hüftachse ist mit einem erhöhten Hüftfrakturrisiko vergesellschaftet.14

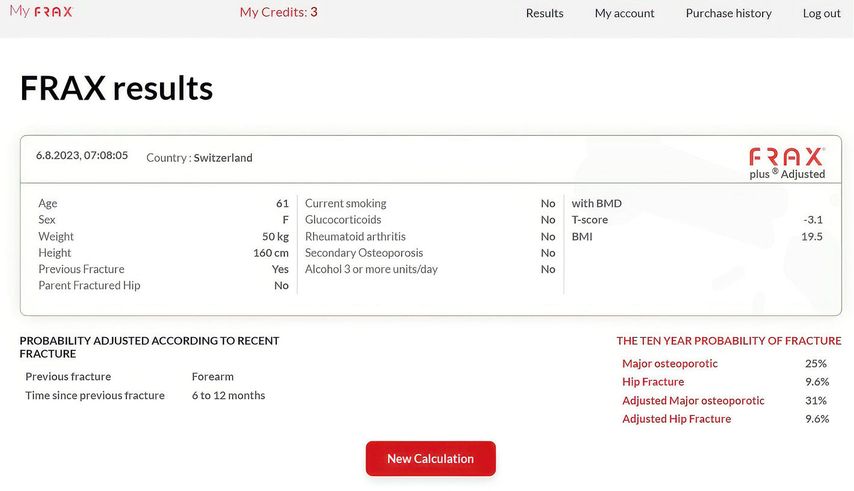

Der FRAXplus-Rechner (Abb. 2) ist aber bisher noch nicht validiert und zudem kostenpflichtig (zurzeit wird 1 Euro pro zusätzlichem Risikofaktor verlangt, das heisst, man zahlt bei einem Hochrisikopatienten mehrere Euro pro Berechnung).

Abb. 2: Auf www.fraxplus.org kann gegen eine Lizenzgebühr das FRAXplus®-Risiko ermittelt werden. Hier wurde das FRAX-Risiko für eine 61-jährige Frau mit Radiusfraktur errechnet (oben). Die Adjustierung mit FRAXplus® (unten) auf die Tatsache, dass die Fraktur kürzlich erlitten wurde, führt zu einem 6% höheren Risiko für eine Major Osteoporotic Fracture (MOF)

Prädiktion mittels TOP-Tool

Die Osteoporose Plattform Schweiz (früher Osteoporose Plattform SGR) hat im Jahr 2009 mit der Entwicklung eines eigenen Frakturprädiktionstools, des TOP-Tools, begonnen. Dieses beinhaltet die bekannten Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht, Familienanamnese, rheumatoide Arthritis, vorangegangene Frakturen etc., die auch im FRAX berücksichtigt werden. Daneben werden aber auch die Steroiddosis, die Anzahl der bisherigen Stürze, die Knochendichte an der Lendenwirbelsäule, das Alter bzw. die Anzahl vorangegangener Frakturen, Komedikationen wie Antiepileptika und Aromatasehemmer und einige zusätzliche Risikofaktoren eingeschlossen, die im FRAX nicht abgebildet werden.

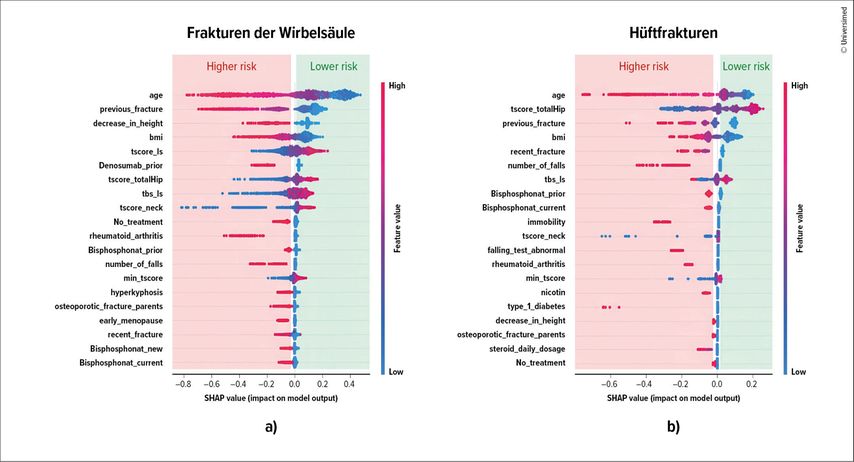

Zeitgleich mit der Validierung dieses TOP-Tools wurde auch analysiert, wie die Frakturprädiktion mittels maschinellen Lernens verbessert werden kann.15 Mithilfe von sogenannten SHAP-Werten konnte gezeigt werden, dass in der Tat die Frakturvorhersage durch Berücksichtigung dieser zusätzlichen Risikofaktoren verbessert werden kann (Abb. 3). Der FRAX Schweiz zeigte in der Schweizer Kohorte eine eher enttäuschende Leistung mit einer Voraussagekraft (AUC) von 60% für «major osteoporotic fractures» und 62% für Hüftfrakturen, wohingegen die neuen TOP-Modell-Werte eine Voraussagekraft von 69% für Wirbelfrakturen und 72% für Hüftfrakturen erreichten. In der Validierungskohorte (UK Biobank) zeigten die Modelle sogar noch eine bessere Leistung (C-Index von 0,74 für Wirbelfrakturen, 0,82 für Hüftfrakturen).

Abb. 3: Sogenannte SHAP-Werte der 20 wichtigsten Merkmale («Features») zur Vorhersage des Risikos für Wirbel- und Hüftfrakturen. Die Merkmale sind nach ihrer Wichtigkeit im Modell geordnet, wobei die einflussreichsten oben im Diagramm erscheinen. Jeder Punkt stellt einen Patienten aus dem Testdatensatz dar. Ein SHAP-Wert unter null (rot) deutet darauf hin, dass das Feature das Frakturrisiko erhöht (verkürzte Zeit bis zur ersten Fraktur). Umgekehrt zeigt ein Wert über null (grün) eine «schützende» Wirkung. Die Farbintensität der Punkte stellt die Stärke des Features dar

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Frakturprädiktion mit dem klassischen FRAX Luft nach oben hat. Insbesondere die Berücksichtigung der Knochendichte an der Lendenwirbelsäule, der vorangegangenen Stürze, der kürzlich erlittenen Fraktur(en), der Steroiddosis und des Trabecular Bone Score scheint die Prädiktion zu verbessern.

Abaloparatid, ein neues PTH-Analogon

Abaloparatid ist ein neues synthetisches Analogon des humanen PTH-related Peptids (1-34) mit selektiver Bindung an den PTH1-Rezeptor. Im Vergleich zum seit Jahren bekannten und in der Schweiz verfügbaren Teriparatid weist Abaloparatid eine höhere Affinität zur RG-Konformation im Vergleich zur R0-Konformation des PTH1-Rezeptors auf. Dies führt öfter zu einer transienten Signalübertragung des Rezeptors, was eine veränderte Dynamik im Knochenstoffwechsel zur Folge hat. Während Teriparatid bekanntermassen eine anabole Wirkung aufweist, stimuliert es gleichzeitig auch die Knochenresorption. Der Nettoeffekt ist dennoch positiv, was zu einer Zunahme der Knochendichte, insbesondere an der Wirbelsäule, führt. Abaloparatid zeigt hingegen eine etwas schwächere anabole Wirkung (der Marker für Knochenaufbau, P1NP, steigt weniger stark an als unter Teriparatid), aber gleichzeitig eine deutlich geringere Steigerung der Knochenresorption. Dadurch kommt es im Vergleich zu Teriparatid weniger häufig zu Hyperkalzämien und vermehrt zu einem günstigeren Effekt auf kortikalen Knochen. Klinisch zeigt sich dies in einer leicht stärkeren Zunahme der Knochendichte an der Hüfte sowie in einer signifikant reduzierten Häufigkeit nichtvertebraler Frakturen im Vergleich zu Placebo. An der Wirbelsäule hingegen sind die Wirkungen von Teriparatid und Abaloparatid vergleichbar.16

Abaloparatid wurde in den USA bereits 2017 zur Behandlung der Osteoporose zugelassen. Die EMA forderte zunächst weitere Daten zur kardiovaskulären Sicherheit, welche später bereitgestellt wurden.17 In der Schweiz erwarten wir die Zulassung von Abaloparatid im Jahr 2025. Interessant wird in erster Linie die Limitatio sein, das heisst, ob Abaloparatid auch als First Line verschrieben werden kann, wie dies bei anabolen Therapien sinnvoll ist.

Literatur:

1 Snyder PJ et al.: N Engl J Med 2024; 390(3): 203-11 2 Katznelson L et al.: J Clin Endocrinol Metab 1996; 81(12): 4358-65 3 Snyder PJ et al.: J Clin Endocrinol Metab 2000; 85(8): 2670-7 4 Behre HM, Kliesch S: J Clin Endocrinol Metab 1997; 82(8): 2386-90 5 Kanis JA et al.: Osteoporos Int 2008; 19(4): 385-97 6 Vandenput L et al.: Osteoporos Int 2022; 33(10): 2103-36 7 Kanis JA et al.: Osteoporos Int 2020; 31(10): 1817-28 8 Kanis JA et al.: Osteoporos Int 2022; 33(12): 2507-15 9 Kanis JA et al.: Osteoporos Int 2011; 22(3): 809-16 10 Leslie WD et al.: J Bone Miner Res 2018; 33(11): 1923-30 11 Kanis JA et al.: Osteoporos Int 2023; 34(3): 479-87 12 McCloskey EV et al.: J Bone Miner Res 2016; 31(5): 940-8 13 Johansson H et al.: Calcif Tissue Int 2014; 95(5): 428-35 14 Leslie WD et al.: J Clin Endocrinol Metab 2015; 100(5): 2063-70 15 Lehmann O: J Bone Miner Res 2024; 39(8): 1103-12 16 Miller PD et al.: JAMA 2016; 316(7): 722-33 17 Cosman F et al.: Osteoporos Int 2022; 33(8): 1703-14

Das könnte Sie auch interessieren:

ACR 2024: klinische Studien und das Placeborätsel

Zwischen 15. und 19. November fand in Washington die jährliche Convergence des American College of Rheumatology (ACR) statt. Im Rahmen der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft ...

«Patienten auskultieren und bei jeglichem Hinweis zur Diagnostik überweisen»

Rheumatologen von der Universitätsklinik in Bonn fanden bei mehr als jedem dritten Patienten mit rheumatoider Arthritis oder mit Psoriasis-Arthritis im Thorax-Röntgen Lungenveränderungen ...

Neue, zielgerichtete Therapien bei kutanem Lupus erythematodes

Etwa 70–85% der Betroffenen mit systemischem Lupus erythematodes (SLE) entwickeln im Krankheitsverlauf auch kutane Symptome (CLE), bei etwa 10–15% sind sie die Erstmanifestation eines ...