Der onkologische Patient in der Praxis

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Fall 1: Patient mit geschwollenen Lymphknoten

Ein 34-jähriger Mann stellt sich in der Ordination vor, weil er seit drei Wochen geschwollene Lymphknoten in der Achselgegend hat und eine bösartige Krankheit befürchtet. Nicht immer sind geschwollene Lymphknoten so deutlich sicht- und tastbar wie in der Axilla. Daher sollte man auch bei anderen Beschwerden an eine mögliche Lymphknotenvergrößerung denken, sagte Lamm. Dazu gehören zum Beispiel Atembeschwerden, verursacht durch ein Lymphknotenpaket im Mediastinum, sowie Stauungen und Thrombosen. Ursachen für vergrößerte Lymphknoten können neben malignen Krankheiten (Leukämien, Lymphome, Metastasen) Infektionen (Bakterien, Viren, Parasiten), Immunreaktionen oder Medikamente wie Phenytoin, Isoniazid oder Allopurinol sein.

Diagnostik

Bei der körperlichen Untersuchung sollte man auf vergrößerte Lymphknoten auch an anderen Stellen achten, betonte Lamm. Die Palpation liefert Hinweise auf die mögliche Ursache: Bei akuten Entzündungen und Infektionskrankheiten sind die Lymphknoten in der Regel weich, schmerzhaft, überwärmt und gut verschieblich. Bei malignen Veränderungen sind sie dagegen derb, nicht verschieblich und nicht schmerzhaft. Außerdem ist in der Anamnese die B-Symptomatik zu erfragen (immer wieder Fieber, regelmäßig starker Nachtschweiß, Gewichtsverlust von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten).

Als Nächstes ist ein Differenzialblutbild zu erstellen und Laborwerte (Thrombozyten, Leukozyten, Hämoglobin, CRP, LDH und Gerinnungsparameter) sind zu bestimmen. An bildgebenden Verfahren sind Ultraschall und, bei nicht tastbaren Lymphknoten, eine CT von Thorax und Abdomen erforderlich. Dies könne bereits in der allgemeinmedizinischen Ordination veranlasst werden, damit der Patient schon mit den nötigen Befunden an die Klinik überwiesen werde, sagte Lamm. Dort werde als Erstes eine Lymphknotenbiopsie vorgenommen; es sei sehr wichtig, dass die Patienten zuvor keinesfalls Kortison bekommen, betonte Lamm. Andernfalls erhalte man keine aussagekräftige Histologie mehr. Einzige Ausnahme ist das Vorliegen einer oberen Einflussstauung. Falls der Patient eine Antikoagulation mit einem NOAK bekommt, sollte die Therapie mindestens 24 bis 48 Stunden vor dem Eingriff abgesetzt werden.2Wurde eine maligne Veränderung bestätigt, ist es notwendig, vor Beginn der Chemotherapie den Allgemeinzustand, die Herzfunktion und Komorbiditäten zu klären. Auch dies kann der Hausarzt bereits vor der stationären Aufnahme erheben. Nach dem Ende jedes Chemotherapiezyklus sind Blutbildkontrollen erforderlich, wobei Hämoglobin, Leukozyten und Granulozyten, Thrombozyten und der CRP-Wert zu bestimmen sind. Liegt der Hämoglobinwert unter 8mg/dl, muss der Patient stationär aufgenommen werden, da dann das Erythropoetin nicht mehr ausreicht. Bei niedrigen Leukozytenzahlen ist immer ein Differenzialblutbild indiziert. Bei Zahlen unter 1500 Zellen, einer Granulozytenzahl unter 500 und Fieber ist eine Aufnahme im Spital notwendig.

Nachsorge

Oft liegt auch die Nachsorge nach beendeter Chemotherapie in der Hand des Hausarztes. Dann ist alle drei Monate eine CT von Thorax und Abdomen zu veranlassen. Wurden vor Beginn der Behandlung erhöhte Tumormarker gemessen, so sollten sie nach Therapieende ebenfalls regelmäßig kontrolliert werden.

Fall 2: Patient mit Blutauflagerungen im Stuhl

Ein 68 Jahre alter Mann stellt sich vor, weil er Blut im Stuhl festgestellt hat. Er hat zudem nur unregelmäßig Stuhlgang, ungewollt Gewicht verloren und Schmerzen. In der Anamnese finden sich einige Vor- und Begleiterkrankungen: Herzinfarkt, tiefe Beinvenenthrombose, Hyperlipidämie, Hypertonie, Typ-2-Diabetes (nicht insulinpflichtig) und chronische Niereninsuffizienz (nicht dialysepflichtig). An Medikamenten nimmt er Atorvastatin, Thrombo-ASS, Enoxaparin und für den Diabetes Gliclazid.

Diagnostik

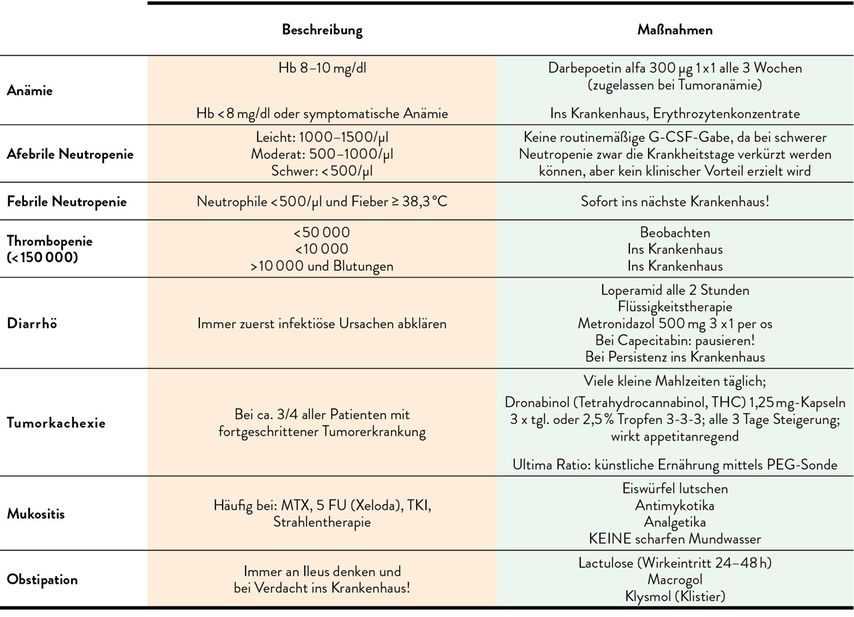

Für die Abklärung werden Laborwerte bestimmt, ein Haemoccult-Test gemacht und eine rektale Untersuchung vorgenommen. Darüber hinaus ist – je nach Art der Symptome – eine Koloskopie oder eine Gastroskopie zu veranlassen. Wird dabei ein Tumor diagnostiziert, ist es sinnvoll, eine CT von Thorax und Abdomen zu machen, um etwaige Metastasen aufzuspüren. Auch die Bestimmung des Tumormarkers CEA ist empfehlenswert. Im beschriebenen Fall wurde ein Kolonkarzinom mit multiplen Lungen-, Leber- und Lymphknotenmetastasen diagnostiziert. Daraufhin wurde eine Chemotherapie eingeleitet, aufgrund des Alters und der Komorbiditäten mit einer Capecitabin-Monotherapie. Lamm ging aber auch auf andere Therapieoptionen und ihre Nebenwirkungen ein. Er machte besonders darauf aufmerksam, dass Patienten, die Oxaliplatin-haltige Regime bekommen, keine kalten oder kohlensäurehaltigen Getränke trinken dürfen, da es dadurch zu einem Laryngospasmus kommen kann. Wie bei anderen Nebenwirkungen einer Chemotherapie am besten vorzugehen ist, zeigt Tabelle 1.3

Nachsorge

Die Nachsorge umfasst eine Thorax- und Abdomen-CT sowie die CEA-Bestimmung, falls der Tumormarker vor Therapiebeginn erhöht war. Die Untersuchungsintervalle betragen in den ersten drei Jahren drei Monate, in den folgenden zwei Jahren sechs Monate. Anschließend wird jährlich untersucht.

Fall 3: Patientin mit Schwellung am Bein und Schwindel

Eine 63-jährige Frau kommt in die Praxis, weil sie eine schmerzhafte Schwellung am rechten Bein hat und unter wiederkehrenden Schwindelattacken leidet. Außerdem berichtet sie über Durchschlafstörungen. An Vorerkrankungen ist ein Lupus erythematodes dokumentiert.

Diagnostik

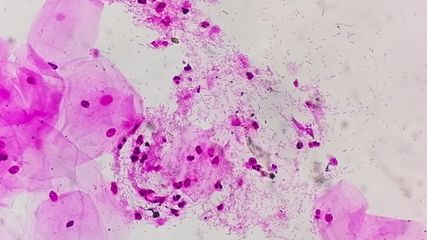

Bei der körperlichen Untersuchung fällt eine massive Schwellung am Gesäß auf, die sich in Richtung Hüftgelenk zieht. Aus der Raumforderung wird eine Biopsie entnommen, zudem werden eine CT von Thorax und Abdomen sowie eine kraniale CT (CCT) angefertigt. Die Bildgebung zeigt einen 5cm großen Rundherd in der rechten Lunge und zwei Läsionen im Gehirn. Die histologische Untersuchung der Biopsie ergibt, dass die Raumforderung eine metastatische Absiedelung eines Adenokarzinoms der Lunge ist. Sie ist EGFR-negativ, ALK1- und ROS1-negativ, PD-L1: 70% positiv. Aufgrund dieses Ergebnisses bietet sich eine Immuntherapie mit dem PD-L1-Hemmer Pembrolizumab an.

Die Immuntherapie geht mit anderen Nebenwirkungen einher als eine klassische Chemotherapie. Es stehen immunvermittelte Reaktionen im Vordergrund, so Lamm. Dazu zählen unter anderem Atemnot und trockener Husten, teils blutig-schleimiger Durchfall sowie juckende, brennende Exantheme am ganzen Körper. In leichten Fällen (Grad 1) wird nur symptomatisch behandelt und der Patient beobachtet. Bei Grad-2-Symptomen wird ein Kortikosteroid eingesetzt. Bessern sich die Beschwerden, kann es wieder ausgeschlichen werden. Bei Nebenwirkungen der Grade 3 und 4 sollte die Therapie vorerst abgesetzt werden und der Patient sollte das Krankenhaus aufsuchen.

Impfungen bei Krebspatienten

Lamm wies darauf hin, dass während einer Chemotherapie keine Lebendimpfstoffe, beispielsweise gegen Varizellen, Gelbfieber oder Influenza, gegeben werden dürfen. Eine Impfung mit Totimpfstoffen ist möglich. Ist absehbar, dass eine Impfung gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, FSME, Influenza, Hepatitis A und B, Pneumokokken, Tollwut, Typhus oder Meningokokken notwendig ist, sollte diese vor Beginn der Chemotherapie abgeschlossen sein oder erst mehr als drei Monate nach Ende der Chemotherapie erfolgen.

Zusammenfassend betonte Lamm, dass Allgemeinmediziner eine wichtige Rolle bei der Abklärung vor der stationären Aufnahme eines Krebspatienten spielen. Im Verlauf der Chemotherapie sind Blutbildkontrollen und entsprechende Maßnahmen wichtig. Zudem sollte der Hausarzt auf Nebenwirkungen achten und diese behandeln. Auch die Nachsorge kann über den Hausarzt erfolgen. Bei Fragen und Unklarheiten riet er, immer Rücksprache mit dem behandelnden Zentrum zu halten.

Bericht:

Dr. Corina Ringsell

Quelle:

Vortrag "Der onkologische Patient in der Allgemeinpraxis – von der Früherkennung bis zu adjuvanten Therapieangeboten" von Prof. Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Lamm, Klinische Abteilung für Onkologie, Universitätsklinik für Innere Medizin I, Wien, im Rahmen des Sommerquartetts von ALLGEMEINE+, 7. September 2019, Wien

Literatur:

-

Statistik Austria 2018: www.statistik.at/web_de/services/publikationen/4/index.html?includePage=detailedView§ionName=Gesundheit&pubId=637 (Zugriff am 16.9.2019)

-

Feuerstein T et al.: www.oegari.at/arbeitsgruppen/arge-perioperative-gerinnung.html (Zugriff am 16.9.2019)

-

S3-Leitlinie Supportive Therapie: leitlinienprogramm-onkologie.de/Supportive-Therapie.95.0.html (Zugriff am 17.9.2019)

Das könnte Sie auch interessieren:

Behandlung von Insomnie

Als State-of-the-Art-Behandlung der Schlafstörung Insomnie gilt die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I). Erst wenn durch die Behandlung mit KVT-I keine ausreichende ...

Bakterielle Vaginose

Juckreiz im weiblichen Genitalbereich ist ein häufiges und oft stark beeinträchtigendes Symptom unterschiedlichster Ursachen. Diese dreiteilige Serie stellt drei Erkrankungen mit ...

Management von Rückenschmerzen

Wirbelsäulenschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden in der Hausarztpraxis, auch Kinder und Jugendliche sind bereits davon betroffen. Ein richtungsweisendes Kriterium für ...