Sonnenschutz bei Kindern

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Harald Maier

Universitätsklinik für Dermatologie

Medizinische Universität WienAG Photomedizin der ÖGDV

E-Mail: harald.maier@meduniwien.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Ein ausreichender Schutz vor UV-induzierten Schäden ist besonders in jungen Jahren zu beachten. Kinder und Jugendliche müssen die richtigen Sonnenschutzmaßnahmen kennenlernen und bei ihrer Umsetzung von Eltern, Pädagogen und Ärzten unterstützt werden. Als oberste Regel gilt: Sonnenschutz beginnt im Kopf.

Keypoints

-

Die UV-Einwirkung wiegt im Kindes- und Jugendalter besonders schwer.

-

Jugendliche für den Sonnenschutz zu gewinnen ist besonders herausfordernd.

-

Umfassender Sonnenschutz beginnt bei der UV-Vermeidung.

-

Schatten, Bekleidung und Sonnencremes sind in absteigender Reihenfolge als Schutzmittel bedeutsam.

Dermatologen sind die Beteuerungen ihrer Patienten mit aktinischen Hautschäden „jetzt ohnedies nicht mehr in die Sonne zu gehen“ wohlbekannt. Es ist diesen Patienten aber nicht bewusst, dass UV-Schäden der Spiegel des Sonnenverhaltens über den gesamten Lebenszeitraum sind. Laien können sich tatsächlich schwer vorstellen, dass sich eine jahrelang zurückliegende übermäßige UV-Exposition erst so spät manifestiert. In keinen Lebensabschnitten wiegt die UV-Einwirkung schwerer als in der Kindheit, Jugend und bei jungen Menschen (Alter 18–24). Die Wissenschaft geht davon aus, dass ein Mensch in den ersten 2½ Lebensjahrzehnten bis zu 50% der kumulativen UV-Dosis akquiriert. Daher sind in diesem Zeitraum effektive Sonnenschutzmaßnahmen von immenser Bedeutung für die Prävention schwerer aktinischer Schäden. Was ein Mensch in seinen ersten Lebensjahren an übermäßiger UV-Strahlung abbekommt, rächt sich erst ab dem 4. bis 5. Lebensjahrzehnt in Form von Photokarzinogenese und Photodegeneration (Hautalterung).

Neben dem Lebensabschnitt, in den der überwiegende Anteil an der UV-Exposition und der kumulativen Gesamt-UV-Dosis fällt, spielt auch der Bestrahlungsmodus für die zu erwartenden Spätfolgen eine Rolle. UV-Strahlung ist ein volles Karzinogen. Neben Tumorinitiierung und Tumorpromotion beeinträchtigt die UV-Strahlung auch die immunologische Tumorüberwachung. Kontinuierliche chronische UV-Bestrahlung und kumulative Gesamtdosis korrelieren mit der Inzidenz von Plattenepithelkarzinomen, während das intermittierende UV-Bestrahlungsmuster das Risiko für die Entwicklung von Basalzellkarzinomen und von Melanomen erhöht. Für die Melanomentstehung spielt die kumulative UV-Dosis eine untergeordnete Rolle. Schwere, blasenbildende Sonnenbrände in Kindheit und Jugend sowie lange Expositionszeiten stellen jedoch Risikofaktoren für das Auftreten von Melanomen in jungen Jahren dar. Darüber hinaus bestimmen die Eigenschutzkapazität der Haut (Lichtschwiele, Pigmentierung, Antioxidanzien, DNA-Reparaturenzyme, Apoptose, Immunüberwachung) sowie die geübte photoprotektive Praxis die Art und das Ausmaß des biologischen Hautschadens.

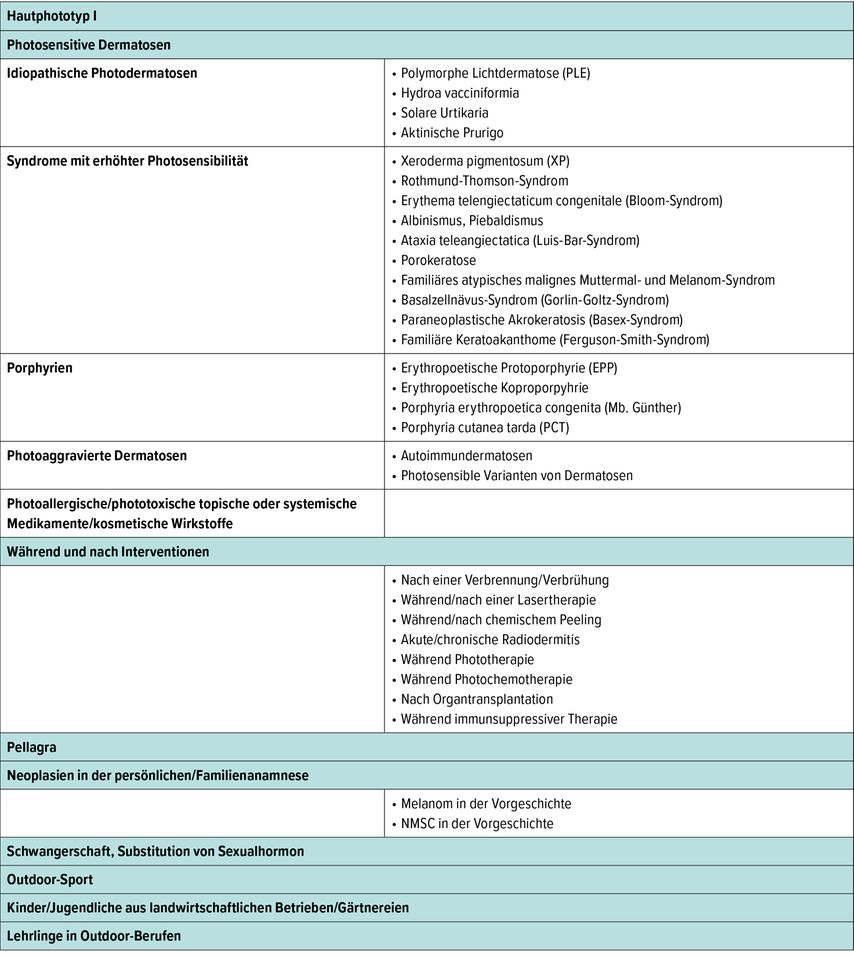

Salopp ausgedrückt, stellt konsequent angewandter Sonnenschutz in Kindheit und Jugend eine lohnende Investition in die Haut- (und Augen-) Gesundheit im Erwachsenenalter dar. Dies kommt nicht nur jedem Einzelnen zugute, indem UV-induzierte Dermatosen verhindert werden, sondern auch dem Gesundheitsbudget. In Tabelle 1 findet sich eine detaillierte Aufzählung besonders vulnerabler Gruppen mit erhöhtem UV-Schutzbedarf. Das Thema in das Programm des 12. Kinder-Haut-Tags der Arbeitsgruppe für Pädiatrische Dermatologie der ÖGDV aufzunehmen trägt der Wichtigkeit Rechnung. Bevor man sich jedoch mit den Sonnenschutzmaßnahmen im Detail auseinandersetzt, muss mit einem weitverbreiteten Irrtum aufgeräumt werden: Sonnenschutz der Haut ist nicht gleichbedeutend mit der Anwendung von Sonnen„cremen“. Photoprotektion ist komplex und muss auf die Bedürfnisse eines Menschen individuell zugeschnitten werden.

Sonnenschutz beginnt im Kopf: Verhaltensänderung als wichtigste photoprotektive Maßnahme

Umfassender Sonnenschutz beginnt bei der UV-Vermeidung! Die Änderung des Sonnenverhaltens ist jedoch die mit Abstand am schwierigsten durchsetzbare Maßnahme, denn seit den 1950er-Jahren hält der Trend zu gut gebräunter Haut ungebrochen an und hat auch vor dem Kindes- und Jugendalter nicht Halt gemacht. Im Neugeborenen- und frühen Kleinkindesalter sind die intrinsischen photoprotektiven Schutzmechanismen der Haut noch nicht voll ausgebildet, sodass Kinder in diesem Alter möglichst keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden sollen. Auch nachdem sich dann der – individuell stark variierende – Eigenschutz der Haut ausgebildet hat, ist bei Kindern große Zurückhaltung bei der UV-Exposition angesagt. Kinder im präpubertären Lebensabschnitt sind zwar sehr willig, Sonnenschutzmaßnahmen zu befolgen, haben aber keine Sensibilität für Gefahrensituationen und zeitliche Dimensionen. So kann man immer wieder Kinder beobachten, die stundenlang am Strand in der Sonne spielen. Am besten ist es daher, die Eltern selbst und ihre Kinder meiden die pralle Sonne in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr; ganz egal, ob es sich um eine Ausfahrt mit dem Kinderwagen, das Spielen in der Sandkiste oder den Aufenthalt am Strand handelt. Ein Paradoxon in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass Sportveranstaltungen für Kinder (und Jugendliche) bevorzugt um die Mittagszeit – und somit in der Zeit der höchsten Sonneneinstrahlung – angesetzt sind. Eine Verlegung in die Morgen- oder Abendstunden würde helfen, eine beträchtliche UV-Dosis einzusparen. Verhaltensänderung im Kindesalter kann daher nur über eine Verhaltensänderung bei den Eltern (und anderen Vorbildern, wie Pädagogen) erfolgen. Das gute Beispiel, welches Eltern (auch) in Bezug auf den Sonnenschutz geben sollten, ist in diesem Lebensalter der wesentliche Faktor der UV-Vermeidung (Abb. 1).

Abb. 1: Kindergartengruppe auf der Sonnenseite einer Straße im Sommer 2021 um 13:00 Uhr bei wolkenlosem Himmel

Mit Einsetzen der Pubertät ändert sich das Risikoszenario grundlegend: Jugendliche wollen sich bewusst von der Elterngeneration abgrenzen und entwickeln eine höhere Risikobereitschaft. Dazu gehören auch die verstärkte UV-Exposition und das Ablehnen von Schutzmaßnahmen. Zusätzlich kommt der Jugendliche häufig in Konflikt mit seinem Selbstbild und greift daher die – unter anderem auch in Sonnenschutzmittelwerbungen subtil transportierte – Botschaft „Only tanned is beautiful“ bereitwillig auf. Während die Eltern zunehmend an Einfluss verlieren, gewinnen Außenstehende immer mehr an Bedeutung. Waren es früher Pop- und Sportikonen, denen Jugendliche nacheiferten, sind es heute Influencer und Blogger, welche Jugendliche verstärkt in den sozialen Medien als „Ratgeber“ aufrufen. Mit entsprechendem Fingerspitzengefühl könnten aber auch wir Ärzte in unseren Ordinationen zu wertvollen Influencern unserer Jugend avancieren. Durch ein ehrliches Verständnis für Menschen in diesem durchaus schwierigen Lebensabschnitt und einer Begegnung mit Jugendlichen und jungen Menschen auf Augenhöhe und mit Augenmaß könnte dies durchaus gelingen.

Dank der Corona-Pandemie, welche Europa im Februar 2020 erreichte, haben Solarien, als nicht zu unterschätzende Gefahr im Zusammenhang mit übermäßiger UV-Exposition im Jugendalter, massiv an Bedeutung verloren. Zwar ist der Besuch von künstlichen Bräunungseinrichtungen seit 2010 für Menschen vor dem vollendeten 18. Lebensjahr gesetzlich verboten, es fanden sich aber immer wieder Gelegenheiten, diese Altersbeschränkung zu umgehen.

Schattenspendende Maßnahmen

Schatten ist und bleibt der allerbeste Sonnenschutz. Beim Schatten sind aber einige Punkte zu beachten. So kann durch lichte Baumkronen sehr viel UV-Strahlung dringen. Der Sonnenstand ändert sich, sodass eine Sandkiste, die am Vormittag im Gebäudeschatten stand, am Nachmittag voll sonnenbeschienen ist. Sonnensegel sind hilfreich, müssen aber so groß sein und so gespannt werden, dass der Kinderspielplatz zu den verschiedenen Tageszeiten auch tatsächlich im Schatten bleibt. Bei Markisen und Sonnenschirmen ist für einen ausreichend hohen textilen Sonnenschutzfaktor (UPF=UV Protection Factor) zu achten.

Textiler Sonnenschutz

Ebenso wichtig ist Sonnenschutz durch UV-abweisende Kleidung. Es muss nicht unbedingt eine eigene UV-Schutzkleidung gewählt werden, denn dicht gewebte, dunkle T-Shirts erfüllen diese Aufgabe ebenso gut. Kinder sollten am besten Sonnenhüte tragen, da Schirmkappen in der Regel die unteren und seitlichen Gesichtspartien sowie den Nacken nicht ausreichend schützen. Zum Schutz der Augen ist eine qualitativ hochwertige UV-absorbierende Sonnenbrille unumgänglich.

Sonnenschutzmittel

Erst an die letzte Stelle der UV-protektiven Maßnahmen reihe ich die Sonnencremen. Mit diesen sollten jene Hautareale bedeckt werden, welche anderwärtig schlecht geschützt werden können. Dazu zählen Gesicht, Dekolleté, Unterarme und Hände sowie beim Tragen von kurzen Hosen oder Kleidern die Beine. Die Evidenz, dass Sonnenschutzmittel wirksam vor akuten und chronischen UV-Schäden schützen ist sehr groß. Allerdings können auch Sonnenschutzmittel negative Auswirkungen haben. Die wohl bedeutendste (indirekte) negative Auswirkung ist das falsche Sicherheitsgefühl, in dem sich Sonnenschutzmittelverwender wiegen. Trotz aller kritischen Aspekte zum Thema Sonnenschutzmittel herrscht weltweiter Konsens, dass beim anhaltenden Trend zur beabsichtigten Sonnenexposition Sonnenschutzcreme und Co. derzeit unverzichtbar sind.

Regelmäßig wird an uns Ärzte von den Eltern die Frage nach der richtigen Sonnenschutzcreme für ihre Kinder herangetragen. Prinzipiell benötigen Kinder keine eigens auf sie abgestimmten Mittel. Das Kapitel des Österreichischen Lebensmittelbuches (Codex alimentarius), welches die Anforderungen an Sonnenschutzmittel regelt, kennt auch keine speziellen „Kinder-Sonnenschutzmittel“. Die Mittel unterscheiden sich fast nur durch ihre Aufmachung von den Produkten für Erwachsene. Auch die Diskussion, ob physikalische UV-Filter besser für Kinderhaut geeignet sind als chemische UV-Filter, konnte bis jetzt noch nicht endgültig entschieden werden. Wichtig ist jedoch in allen Fällen, dass der Lichtschutzfaktor (LSF) ausreichend hoch ist und das Sonnenschutzmittel sowohl gegen UVB und UVA schützt und photostabil ist. Sonnenschutzmittel mit LSF 30 oder 50+, die für Erwachsene entwickelt wurden, schützen auch Kinderhaut in ausreichendem Maße. Außerdem sollten Produkte verwendet werden, die nur die wirklich nötigen Inhaltstoffe enthalten. Zusätze wie Glitzer oder Farbstoffe haben auf Kinderhaut nichts verloren. Es ist auch sehr zu begrüßen, dass in den letzten Jahren vermehrt Kinderprodukte als „Sensitiv“-Variante ohne Duftstoffe angeboten werden.

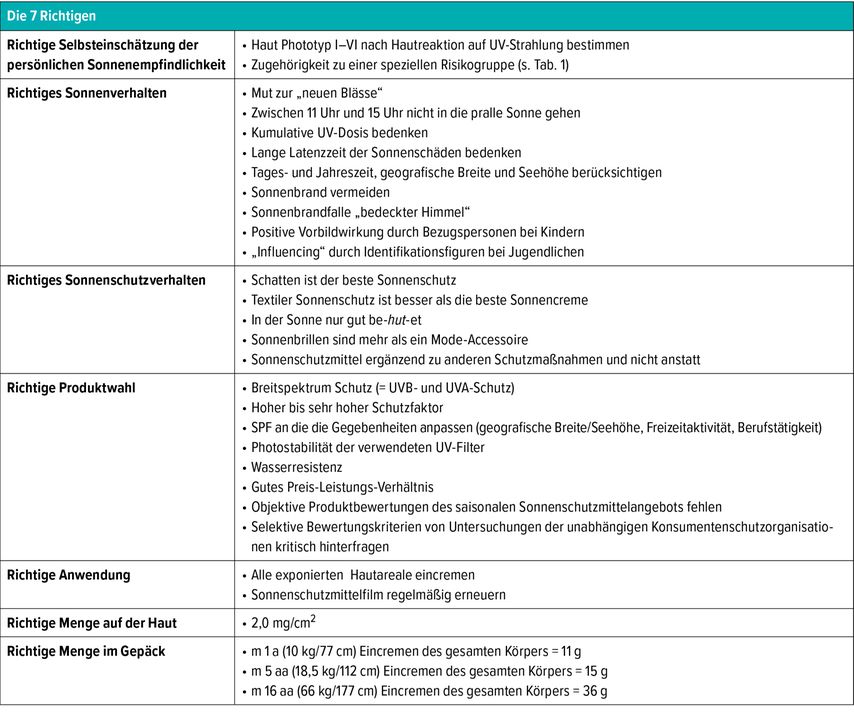

Wichtiger noch als die Frage, welches Sonnenschutzmittel, ist die Frage wie es angewandt werden soll. Hier passieren erhebliche Fehler (Tab. 2). Babys und Kleinkindern bleibt gar keine andere Wahl, als sich eincremen zu lassen. Ältere Kinder brauchen jedoch einen entsprechenden Anreiz, um die Mittel zu verwenden, denn die wenigsten Kinder lassen sich wirklich gerne eincremen. Eine interessante Aufmachung des Produkts, spielerische Anwendung und eine Art Belohnungssystem können das Eincremen insgesamt interessanter gestalten und motivieren Kinder im Schulalter, bereits von sich aus nach der Creme zu greifen. Im Jugendalter verlieren diese Faktoren zunehmend an Bedeutung. Ob abschreckende Bilder von Hautkrebs auf Sonnenschutzmittelflaschen, ähnlich den Zigarettenpackungen, förderlich sind, darf bezweifelt werden. Für viel effizienter halte ich persönlich fiktive oder reale Influencer, die auf den Sonnenschutzmittelverpackungen ihre positiven Statements zum Sonnenschutz abgeben.

Sinnvolle Photoprotektion ist in der hellhäutigen Weltbevölkerung unverzichtbar. Besonderes Augenmerk ist dabei auf Kinder, Jugendliche und junge Menschen zu legen. In diesen Lebensabschnitten leistet konsequenter Sonnenschutz einen beträchtlichen Beitrag zur Prävention von UV-induzierten Haut- und Augenschäden. Die für eine effektive UV-Prävention wichtigen Faktoren fasst Tabelle 2 zusammen. Sonnenschutzmittel im engeren Sinn haben an dem photoprotektiven Gesamtkonzept einen wesentlichen Anteil, allerdings nur dann, wenn sie ergänzend zu und nicht anstatt der anderen Maßnahmen eingesetzt werden. Langfristig ist eine Trendumkehr zur „neuen Blässe“ anzustreben, ohne die Sonne insgesamt zu „verteufeln“. Wir Ärzte sollten unsere Expertise auf den Gebieten Sonnenschaden und Sonnenschutz verstärkt dazu einsetzen, um die Eltern unserer jüngsten Patienten ebenso in der Anwendung photoprotektiver Maßnahmen anzuleiten wie unsere jugendlichen Patienten. Dabei muss uns bewusst sein, dass die unterschiedlichen Lebensabschnitte auch differenzierte Beratungsstrategien erfordern.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Mycoplasma genitalium, Chlamydien, Syphilis

Sexuell übertragbare Infektionen sind weltweit im Ansteigen begriffen, was die Resistenzproblematik verschärft. Dass ein Screening asymptomatischer Personen nicht unbedingt die optimale ...

The use of ultrasonography to guide aesthetic filler injections

The use of aesthetic filler injections has been steadily increasing in recent years. Correspondingly, there has also been an increase in reported complications. Among these, vascular ...

Systemtherapie des HER2-low fortgeschrittenen Mammakarzinoms

HER2-low- und HER2-ultralow-Mammakarzinome stellen besondere Herausforderungen dar, da sie sich sowohl in ihrer Prognose als auch im Therapieansprechen von HER2-positiven und HER2-zero- ...