Abdominelle Komplikationen nach Polytrauma

Autor:

Prim. Prof. Dr. Arnold J. Suda, ObstA

Abteilungsleiter Orthopädie und Traumatologie AUVA-Unfallkrankenhaus Salzburg

E-Mail: arnold.suda@auva.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Infektion ist die häufigste abdominelle Komplikation nach Polytrauma, die Sepsis die tödlichste. Die klinische Untersuchung ist die sichere Methode zur Identifikation von Komplikationen. Eine breite Facharztausbildung erhöht das Wissen um Komplikationen.

Schwerverletzte Patient:innen werden in Österreich vor allem in Abteilungen für Orthopädie und Traumatologie (oder Unfallchirurgie) behandelt. Durch die Ausbildungsordnung zu Fachärzt:innen für Orthopädie und Traumatologie ist sichergestellt, dass die angehenden Fachärzt:innen während der Ausbildung kein Abdominaltrauma versorgen müssen, um die Ausbildung erfolgreich abschließen zu können.1 In der Vergangenheit war durch das Gegenfach Chirurgie in der Ausbildung ein Grundverständnis für die Anatomie und operativ-technische Besonderheiten im Abdomen vermittelt worden, obgleich das Abdominaltrauma aufgrund des seltenen Auftretens und der dadurch fehlenden Erfahrungen auch nicht an jeder Abteilung für (Allgemein- und Viszeral-)Chirurgie ausgebildet werden kann.

Durch die computer- und robotergestützte Chirurgie mit DaVinci tritt die offene Chirurgie im Abdomen immer weiter in den Hintergrund, obwohl diese im Falle der Behandlung von Polytraumapatient:innen alternativlos ist. Auch in der Ausbildungsordnung zum Facharzt/zur Fachärztin für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie ist das Abdominaltrauma nicht präsent.

Das Beherrschen der abdominellen Komplikationen nach Polytrauma oder nach der Versorgung der abdominellen Verletzungen stellt eine weitere große Herausforderung dar. Die wichtigsten Komplikationen werden im Folgenden dargestellt. Die Behandlung abdomineller Komplikationen unterscheidet sich aber in vielem nicht von jenen Komplikationen, wie sie bei offenen abdominellen Eingriffen auftreten, weshalb hier eine besondere Expertise wichtig ist – wenn nicht beim Trauma, dann in der operativen Technik. Die Unfallchirurgin und der Unfallchirurg als „Kümmerer“, die sich der Patient:innen vom Unfallort (als Notarzt), im Schockraum, im Operationssaal, auf der Station, in der Ambulanz und bei der Rehabilitation annehmen, stellen jene Instanz mit Gesamtüberblick dar, die in der Lage ist, die einzelnen Verletzungen zu beurteilen und nach Dringlichkeit zu gewichten, auch wenn nicht jede therapeutische Maßnahme selbst gesetzt werden kann.

Jene Kolleg:innen, die zur Facharztausbildung Unfallchirurgie oder Orthopädie und Traumatologie auch die Facharztausbildung Chirurgie oder Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie absolviert haben oder sogar militärische Einsatzerfahrung mitbringen, sind demnach besonders geeignet, polytraumatisierte Patient:innen mit abdominellen Komplikationen zu behandeln. Gerade Militärchirurg:innen mit entsprechender Ausbildung sowie Einsatzerfahrung sind in der Lage, Damage-Control-Surgery als abdominelle Traumachirurg:innen in der notwendigen Qualität abzubilden.2 Mit entsprechend großer, berechtigter Sorge blickt man vor dem Hintergrund des Fachärzt:innenmangels und der aktuellen Ausbildungsordnungen in die Zukunft und fragt sich, wer in Zukunft die von den Patient:innen zu Recht geforderte Qualität in der Polytraumaversorgung abbilden soll. Ärztekammern und Politik sind hier gleichsam gefordert, die Ausbildung zum Traumachirurgen/zur Traumachirurgin zu ermöglichen, denn nicht zu handeln bedeutet ein Ansteigen der Mortalität.

Abdominelles Kompartmentsyndrom

Das abdominelle Kompartmentsyndrom ist die gefürchtete Komplikation nach operativer Versorgung oder konservativer Therapie. Nach abdominellen Verletzungen ist deshalb die abdominelle Druckmessung über die Blase unabdingbar, sie gibt gute Hinweise auf die Entwicklung eines abdominellen Kompartmentsyndroms, wenn der Druck gegen 15–20mmHg ansteigt. Eine korrekte Messung ist deshalb wichtig, weswegen die Technik der Messung auch gut geschult werden muss.

Das Vorliegen eines abdominellen Kompartmentsyndroms ist ein absoluter Notfall und muss sofort chirurgisch therapiert werden, da es sonst unweigerlich zum Darmgangrän kommen würde. Die Vakuumversiegelung des Abdomens nach schwerem Trauma ist deshalb die sinnvolle Maßnahme, um das gefürchtete Kompartmentsyndrom zu verhindern (Abb. 1). Nach dem Koblenzer Algorithmus ist der „second look“ mit Entfernen der Vakuumversiegelung und Verschluss von Faszie und Abdomen spätestens nach 72 Stunden vorgesehen. Falls dies nicht möglich ist, wird ein Netz eingenäht und mit der Traktion der Faszie begonnen. Der definitive Verschluss erfolgt dann später mit Sublay-Mesh, Spalthaut oder gegebenenfalls Lappenplastik. Liegt ein manifestes abdominelles Kompartmentsyndrom mit Darmgangrän vor, muss der gesamte ischämische Darm reseziert werden – sofern das noch möglich ist.3,4

Abb. 1: Vakuumversiegelung des Abdomens bei Polytrauma und Notfalllaparotomie, versorgt mit Fixateuren

Peritonitis

Eine der dringlichen Indikationen zur Laparotomie stellt die Peritonitis dar. Nach Abdominaltrauma kann eine Peritonitis bei Zwerchfellruptur mit Enterothorax, sekundärer oder primär gedeckter Perforation des gesamten Darmes mit Austritt von Darminhalt und/oder Luft in das Abdomen bis zu 72 Stunden nach Trauma auftreten, weshalb Patient:innen mit entsprechendem Abdominaltrauma auch stationär überwacht werden sollen. Regelmäßige klinische Untersuchungen durch kundiges und mit Abdominaltrauma vertrautes ärztliches Personal können im Verlauf Hinweise auf das Vorliegen einer Peritonitis geben. Die Therapie ist die Lavage und Behandlung der Perforation – dies kann eine teilweise Darmresektion beinhalten. Die Anlage eines Stomas oder einer primären Anastomose sollte nur bei stabilen Patient:innen erfolgen, bei instabilen Verletzten kann der Darm nach dem Prinzip „clip’n drop“ nach dem Absetzen in das Abdomen gelegt werden. Es wird ein System zur abdominellen Vakuumversiegelung angelegt und die Anastomosierung erfolgt nach 1–2 Tagen.4–8

Wundinfektionen

Die häufigste Komplikation nach operativer Versorgung eines Abdominaltraumas ist die Wundinfektion oder der Abszess. Dazu gehören jedoch vor allem oberflächliche Infektionen, die mit konservativen Maßnahmen gut behandelt werden können. Wundpflege und regelmäßige Verbandwechsel, das Offenlassen der Wunde oder gegebenenfalls die Vakuumversiegelung können in Kombination mit einer antibiogrammgerechten Antibiotikatherapie die Sekundärheilung sicherstellen. Manchmal kann eine Lokalrevision indiziert sein. Drainage und Lavage sind hier bewährte und praktikable Methoden, die jedoch Geduld von Patient:in und Behandler verlangen.

Tiefe Infektionen können jedoch zu Peritonitis oder großem Gewebeverlust der Bauchdecke führen – hier sind dann entweder die offene Revision, Nekrektomie und Versorgung mit Netz oder sogar die plastische Deckung mit freiem oder gestieltem Lappen notwendig. Jedenfalls sollte in solchen Fällen frühzeitig die interdisziplinäre Behandlung mit Mikrobiolog:innen, Wundmanagern und plastischen Chirurg:innen angestrebt werden, um die optimale Therapie sicherzustellen.9–13

Fehlende Blutungskontrolle

Akute abdominelle Blutungen werden zuerst mit Packing aller 4 Quadranten, Darstellung der vermuteten Blutungsquelle und danach mit strukturierter Blutstillung behandelt. Dazu können das Klemmen von Gefäßen, das Pringle-Manöver oder die Entfernung von Organen wie der Milz oder einer Niere notwendig sein. Die Domäne der Therapie einer Leberverletzung sind das Packing und die Naht – das Kleben der Leber alleine ist nicht empfohlen. Eine Teilresektion der Leber muss in einem dafür ausgelegten Zentrum erfolgen, da die Letalität dieser Verletzungen auch in einem Zentrum hoch ist. Gelingt es nicht, eine ausreichende Blutungskontrolle zu erreichen, kann vorübergehend die Aorta geklemmt werden – alternativ kann auch ein Ballon-Okklusionssystem (REBOA) Anwendung finden, obwohl hier eindeutige Daten fehlen. Große retroperitoneale Blutungen können mit der Kombination extraperitoneales Packing und Beckenfixateur/C-Klemme behandelt werden, ein Coiling kann durch einen erfahrenen interventionellen Radiologen erfolgen. Gelingt es nicht, Blutungskontrolle zu erreichen, die Blutungsquelle zu identifizieren und therapeutisch zu stillen, kommt es zum Verbluten, zum hämorrhagischen Schock und zum Tod.14–24

Pankreasfistel

Die Therapie dieser Fisteln besteht primär aus Drainage und Lavage. Offene Pankreasgänge sollen bei der ersten Möglichkeit durch einen Pankreaschirurgen/ eine Pankreaschirurgin operativ verschlossen werden, wenn dies möglich ist. Der Verschluss stellt aber keine primäre Behandlung im Rahmen eines Damage-Control-Eingriffs dar, hier sind Lavage und Drainage die Mittel der Wahl.25,26

Leberinsuffizienz

Obwohl die Leber eine sehr hohe Regenerationsfähigkeit besitzt, kann es in Ausnahmefällen zur Insuffizienz der Lebersyntheseleistung kommen. Eine Bildgebung mit MRT sowie eine Verlegung an ein leberchirurgisches Zentrum, an dem auch Transplantationen vorgenommen werden, sind spätestens dann sinnvoll. Deshalb wird dieses Thema in diesem Artikel nur oberflächlich angeschnitten, da eine sinnvolle Ausbehandlung nur in einer geeigneten Einrichtung erfolgen kann. 15,16,18,20,22,23,27,28

Sepsis

Eine potenzielle und leider oftmals tödliche Sepsis ist sicher mit die gefürchtetste Komplikation. Neben einer Cholezystitis, der sogenannten Intensiv-Gallenblase, auf deren Boden sich ebenfalls eine Sepsis entwickeln kann, sind noch die Pankreatitis, aber natürlich auch die Peritonitis für die Entwicklung einer abdominellen Sepsis verantwortlich. Die Kombination aus chirurgischer und Intensivtherapie stellt hier zwar das Mittel der Wahl dar, oftmals bestimmt aber der Zustand der Patient:innen das Vorgehen, nämlich dann, wenn das septische Zustandsbild schon so weit fortgeschritten ist, dass eine chirurgische Intervention mit einer ebenso großen Mortalität verbunden ist wie die konservative Therapie. Die (idealerweise resistenzgerechte) meist initial empirisch angesetzte breite Antibiotikatherapie vermag den Verlauf in Verbindung mit kreislaufunterstützenden Maßnahmen sowie Gerinnungstherapie aufzuhalten, wenn der Zeitpunkt des Therapiebeginns nicht verpasst wird. Engmaschige klinische Kontrollen und die frühzeitige Antizipation des Zustandsbildes der beginnenden oder drohenden Sepsis mit unmittelbarer leitliniengerechter Intensivtherapie mit intravenöser Antibiotikatherapie sind hier unbedingt notwendig, da bei verzögerter Therapieeinleitung – hier geht es oft um eine halbe Stunde – die Mortalität exponentiell zunimmt.29–32

Bauchwanddefekte

Diese gehören mit zu den häufigsten Komplikationen und verlangen eine oft langwierige und komplexe Behandlung. Die Laparotomie ist in der Traumasituation und Behandlung instabiler Patient:innen aus Gründen der Übersicht und des schnellen Zugangs zu allen Organen der Laparoskopie überlegen. Sie geht jedoch mit den möglichen Komplikationen der offenen Abdominalchirurgie einher, von denen Fasziendehiszenz, Rektusdiastasen und Platzbauch lange Behandlungsverläufe und aufwendige Rekonstruktionen nach sich ziehen.

Gerade große Defekte müssen in vielen Eingriffen mit Netz gedeckt, die Faszie zugezogen und letztendlich dann über die Granulation plastisch mit Spalthaut oder Lappenplastik gedeckt werden. Es existiert eine Vielzahl an Optionen und Techniken der Defektdeckung, auf die hier nicht extra eingegangen werden kann. Jedenfalls benötigen diese Patient:innen eine Behandlung in einem dafür spezialisierten Zentrum und ein Team von Viszeralchirurg:innen sowie plastischen Chirurg:innen. Der Koblenzer Algorithmus bietet einen guten Leitfaden zur strukturierten Behandlung und Vorbeugung solcher Defekte.4–6,8,23,33

Die übersehene Verletzung: „missed injury“

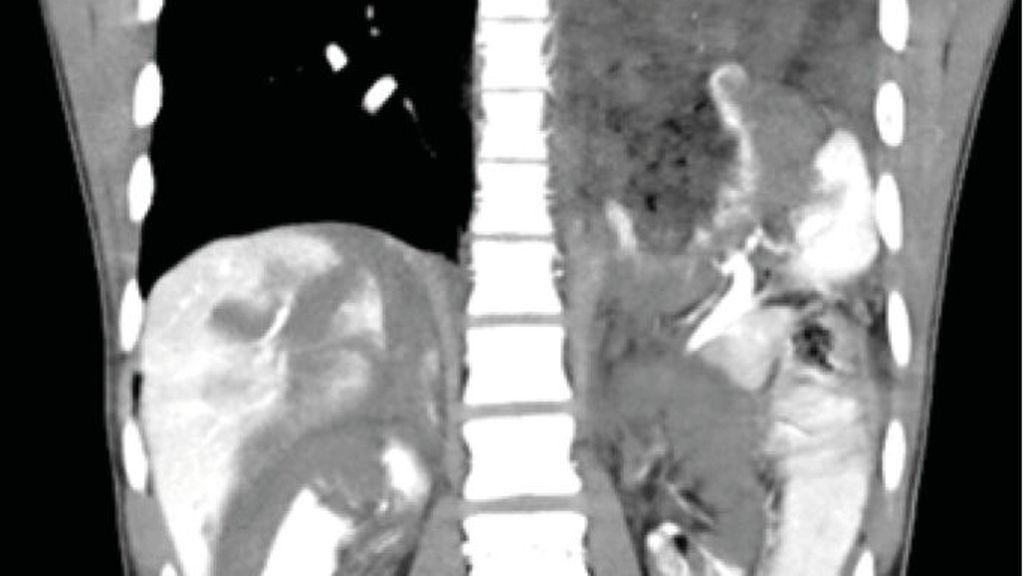

Die Ganzkörper-Computertomografie kann bei Verdacht auf eine schwere abdominelle Verletzung die entscheidenden Hinweise zur korrekten Diagnose und Therapie geben (Abb. 2). Die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung von Schwerverletzten streicht die Bedeutung der klinischen Untersuchung inklusive Sonografie noch einmal deutlich heraus, sodass die CT-Untersuchung ohne klinische Untersuchung nicht empfohlen wird. Jedoch schließt die Abwesenheit freier Luft oder freier Flüssigkeit im Abdomen eine Organperforation nicht sicher aus, handelt es sich doch oft um dynamische Prozesse, weshalb die Reevaluation der Untersuchungsergebnisse entscheidend ist. Eine gedeckte Darmperforation wird sich erst nach 24 oder sogar 48 Stunden mit klinischen Zeichen der Peritonitis zeigen, oft auch bevor die Entzündungsparameter im Blut ansteigen. Die wiederholte klinische Untersuchung des Abdomens durch einen in der Beurteilung von Abdomen Kundigen ist deshalb unbedingt einzufordern. Eine neuerliche Sonografie ist zum Ausschluss freier Flüssigkeit gut geeignet, bei klinischer Verschlechterung sollte eine neuerliche CT-Untersuchung erfolgen.

Abb. 2: Computertomografie des Abdomens und des Thorax, frontal, bei Polytrauma mit Zwerchfellruptur, Enteropthorax, Leber-, Milz-, Nieren-, Pankreas- und Darmruptur

Wenn dann der Fokus klar ist, soll in Abhängigkeit von Indikation, Befund und Erfahrung des Operateurs die Laparoskopie (bei kreislaufstabilen Patient:innen) oder Laparotomie (bei kreislaufinstabilen Patient:innen) erfolgen. Bei Massenblutungen kann die Blutstillung jedoch auch den Weg in eine fatale Richtung weisen: Meint man bei perforierender Verletzung durch Abdomen und Retroperitoneum z.B. die rupturierte Milz als Blutungsquelle identifiziert zu haben und erfolgt keine Exploration des gesamten Retroperitoneums, können Blutungen hier tödlich sein. Die Exploration des gesamten Abdomens und Retroperitoneums ist deshalb unbedingt notwendig – dazu sind aber das Kocher-, das Pringle-, das Mattox- und das Cattel-Braasch-Manöver sicher zu beherrschen.7, 14–18, 20, 22, 23, 28, 34–37

Literatur:

1 Bundesgesetzblatt zur Ärzteausbildungsordnung: BGBl. II Nr. 147/2015 2 Wagner L et al.: Wehrmedizinische Monatsschrift 2023; 67(5): 9 3 Leon M et al.: World J Gastrointest Surg 2021; 13(4): 330-9 4 Roberts DJ et al.: BJS Open 2023; 7(5): zrad084 5 Güsgen C et al.: Chirurg 2016; 87(1): 34-9 6 Sartelli M et al.: World J Emerg Surg 2015; 10: 35 7 Wang J et al.: Front Surg 2022; 9: 817134 8 Willms A et al.: Langenbecks Arch Surg 2015; 400(1): 91-9 9 Lopez N et al.: World J Emerg Surg 2011; 6(1): 7 10 Solomkin JS et al.: Clin Infect Dis 2010; 50(2): 133-64 11 Kao AM et al.: Plast Reconstr Surg 2018; 142(3S): 149S-55S 12 Lopez N et al.: World J Emerg Surg 2011; 6(1): 1-10 13 Napolitano LM: Semin Respir CritCare Med 2022; 43(1): 10-27 14 Beltzer C et al.: Chirurg 2020; 91(7): 567-75 15 Benz D, Balogh ZJ: Curr Opin Crit Care 2017; 23(6): 491-7 16 Biffl WL, Leppaniemi A: World J Surg 2015; 39(6): 1373-80 17 Böckler D et al.: Chirurgie (Heidelb) 2023; 94(8): 696-702 18 Cirocchi R et al.: Cochrane Database Syst Rev 2013; 2013(3): CD007438 19 Hajibandeh et al.: Int J Surg 2016; 34: 127-36 20 Hirshberg A et al.: Top Knife: Kunst und Handwerk der Trauma-Chirurgie. Vienna: Springer, 2006, S. 228 21 Li Y et al.: World J Surg 2015; 39(12): 2862-71 22 Lier H et al.: Notf Rett Med 2023; 26(4): 259-68 23 Schweigkofler U et al.: Notfallmedizin up2date 2023; 18(02): 137-52 24 Schild-Suhren S et al.: Chirurgie (Heidelb) 2023; 94(8): 682-7 25 Meierhofer C et al.: J Clin Med 2023; 12(15): 5046 26 Nieß H, Werner J: Chirurgie (Heidelb) 2023; 94(8): 675-81 27 Segalini E et al.: Updates Surg 2022; 74(5): 1511-9 28 Thomas MN et al.: Chirurgie (Heidelb) 2023; 94(8): 669-74 29 De Waele JJ: Curr Infect Dis Rep 2016; 18(8): 1-6 30 Boldingh QJ et al.: Curr Opin Crit Care 2017; 23(2): 159-66 31 Hecker A et al.: Langenbecks Arch Surg 2019; 404(3): 257-71 32 Montravers P et al.: Anaesth Crit Care Pain Med 2015; 34(2): 117-30 33 Willms A et al.: Zentralbl Chir 2011; 136(6): 592-7 34 Achatz G et al.: Eur J Trauma Emerg Surg 2022; 48(5): 3575-89 35 Lock JF et al.: Chirurg 2017; 88(10): 848-55 36 Wendler JJ et al.: Chirurgie (Heidelb) 2023; 94(8): 688-95 37 Suda AJ et al.: Eur Journal Emerg Surg 2022; 48(3): 2183-88

Das könnte Sie auch interessieren:

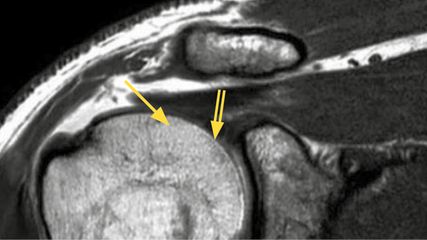

Rotatorenmanschetten-Ruptur: Zahl der Eingriffe sagt klinischen Verlauf vorher

Eingriffe an der Rotatorenmanschette gehören zum orthopädischen Standard. Heute werden sie routinemässig arthroskopisch durchgeführt. Am Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und ...

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...