Labormedizinische Fallstricke bei kardialen Markern

Autorin:

PD Dr. phil. Joanna Gawinecka, FAMH Klinische Chemie

Institut für Klinische Chemie

Universitätsspital Zürich

E-Mail: joanna.gawinecka@usz.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

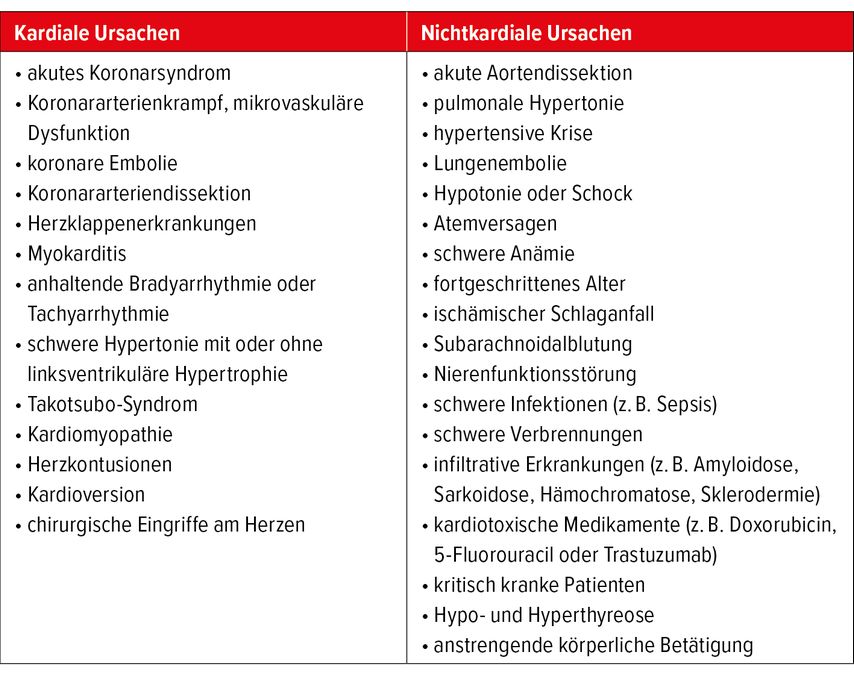

Bei Schädigung oder Stress des Herzmuskels werden kardiale Marker in den Blutkreislauf freigesetzt. Ihre labormedizinische Bestimmung spielt eine Schlüsselrolle in der Diagnostik, Risikostratifizierung und dem Management von Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind diese Erkrankungen weltweit die häufigste Todesursache. Ein klinischer Alltag ohne verfügbare Labordiagnostik für kardiale Troponine oder natriuretische Peptide bei Verdacht auf kardiovaskuläre Erkrankungen ist heute kaum mehr vorstellbar. Allerdings haben diese Biomarker einige Limitationen, die bei der Interpretation der Untersuchungsergebnisse berücksichtigt werden müssen.

Keypoints

-

Nach Myokardschädigung hat cTnT eine langsamere und komplexere Normalisierungskinetik als cTnI.

-

cTnT-Erhöhungen bei Skelettmuskelerkrankungen und ICI-assoziierter Myositis/Myokarditis können die Differenzierung zwischen Myokard- und Skelettmuskelschädigung erschweren und das Management sowie die Therapieentscheidung beeinflussen.

-

Übergewichtige und adipöse Patienten haben signifikant niedrigere Werte von natriuretischen Peptiden, deswegen wird die Anwendung von BMI-angepassten Grenzwerten zur Diagnose einer Herzinsuffizienz empfohlen.

-

Sacubitril beeinflusst den Metabolismus von BNP, weshalb Patienten unter Sacubitril/Valsartan-Therapie mittels NT-proBNP überwacht werden sollten.

Kardiale Troponine I und T (cTnI und cTnT)

Kardiales Troponin I (cTnI) und kardiales Troponin T (cTnT) bilden zusammen mit Troponin C und Tropomyosin einen Komplex, der die Herzmuskelkontraktion in Abhängigkeit von Kalzium reguliert. Nach einer Schädigung von Kardiomyozyten steigen ihre Konzentrationen im Blut rasch an. Tabelle 1 listet mögliche Ursachen für einen erhöhten Plasmaspiegel von kardialen Troponinen auf. Aufgrund ihrer hohen Sensitivität gelten kardiale Troponine als Goldstandard für die Diagnose eines akuten Myokardinfarkts. Die aktuellen Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) empfehlen den Einsatz hochsensitiver (hs) Troponin-Tests bei Patienten mit Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom (ACS), insbesondere wenn im Elektrokardiogramm keine ST-Streckenhebung erkennbar ist, weil diese Tests bereits 1 bis 3 Stunden nach Symptombeginn einer kardialen Ischämie den Nachweis erhöhter Troponin-Konzentrationen (>99. Perzentile der gesunden Population) ermöglichen. cTnI und cTnT bieten eine vergleichbare diagnostische Genauigkeit für die Diagnose eines Myokardinfarkts. Diagnostische Algorithmen wie der 0h/1h- oder 0h/2h-Algorithmus (bezogen auf den Zeitpunkt der Blutentnahme zur Bestimmung von kardialen Troponinen) mit testspezifischen Grenzwerten ermöglichen einen schnellen und sicheren Ausschluss eines akuten Myokardinfarkts mit einem negativen Vorhersagewert und einer Sensitivität von über 99%. Diese Algorithmen sollten jedoch nur bei Patienten mit Verdacht auf ein ACS angewendet werden und nicht bei unselektierten Patientengruppen wie z.B. Patienten mit Sepsis oder Schlaganfall.1

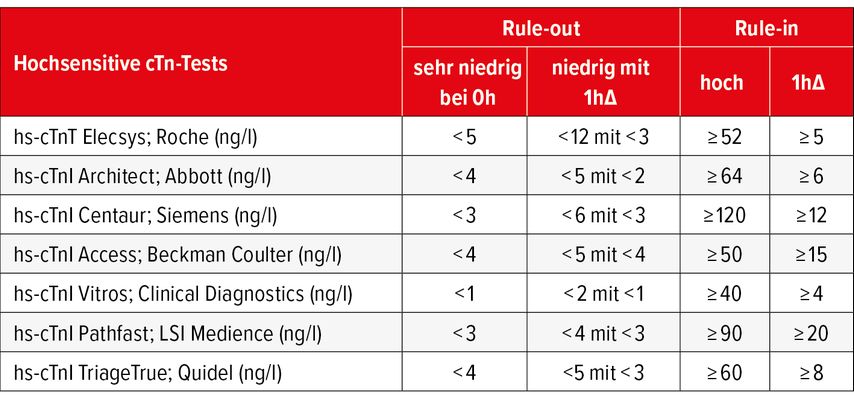

Im Gegensatz zum hs-cTnT-Test gibt es mehrere hs-cTnI-Tests verschiedener Hersteller, welche unterschiedliche Grenzwerte für den Ein- und Ausschluss eines Myokardinfarktes anwenden (Tab.2).2 Ursache für die teils erheblichen Messunterschiede und damit auch für testabhängige Grenzwerte sind cTnI-Fragmente, die von den Antikörpern der verschiedenen Tests unterschiedlich erkannt werden. Dies macht eine Standardisierung von hs-cTnI-Tests nahezu unmöglich. Es bedeutet ein gewisses Handicap für die Anwender und Nutzer von hs-cTnI-Tests, da sie mit den unterschiedlichen hs-cTnI-Testmerkmalen vertraut sein müssen. Zudem muss bei Verlaufskontrollen sichergestellt werden, dass hs-cTnI-Tests desselben Herstellers verwendet werden.

Tab. 2: Ausgewählte testabhängige hs-cTn-Grenzwerte für den 0h/1h-Algorithmus bei Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom2

Nach einer Myokardschädigung zeigen cTnI und cTnT eine unterschiedliche Kinetik. Die Spitzenkonzentrationen von cTnI sind deutlich höher als diejenigen von cTnT. Zudem weist cTnT einen komplexeren, biphasischen Abfall mit länger erhöhten Konzentrationen auf, während cTnI schneller und kontinuierlich abfällt.3 Die langsamere Normalisierungskinetik des cTnT im Vergleich zu cTnI kann bei der Diagnostik eines Reinfarktes oder eines ACS nach Koronarintervention einen Nachteil darstellen.

Bei etwa 70% der Patienten mit Myopathien (z.B. Muskeldystrophien, mitochondriale Erkrankungen oder Glykogenspeicherkrankheiten) und Myositiden (z.B. Dermatomyositis, Polymyositis, statininduzierte Myositis oder Vaskulitis) ohne Herzbeteiligung können cTnT-Konzentrationen >99. Perzentile der gesunden Population gemessen werden. Bei über 10% dieser Patienten überschreiten die cTnT-Konzentrationen sogar den «Rule-in»-Grenzwert im 0h/1h-Algorithmus für einen akuten Myokardinfarkt (>52ng/l). Im Gegensatz dazu weisen nur wenige Patienten mit diesen Skelettmuskelerkrankungen erhöhte cTnI-Konzentrationen auf. Interessanterweise wurde bei Patienten mit Skelettmuskelerkrankungen und erhöhten cTnT-Konzentrationen eine Hochregulierung der TNNT2-Genexpression in den Skelettmuskeln nachgewiesen, die cTnT codiert. Dabei korreliert die Stärke der Expression mit dem Schweregrad der Erkrankung und trägt massgeblisch zur Erhöhung der zirkulierenden cTnT-Konzentration bei.4

Ein ähnliches Phänomen der cTnT-Expression in Skelettmuskeln wurde auch bei einigen Patienten unter Therapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI) beobachtet. ICI sind hochwirksame Immunotherapien in der Onkologie, die selten eine auch fatal verlaufende Myokarditis auslösen können.5 Oft ist die ICI-assoziierte Myokarditis von einer peripheren Myositis begleitet. Zum Zeitpunkt der Diagnose scheint cTnT eine höhere Sensitivität für eine ICI-Myokarditis zu haben als cTnI, umgekehrt scheint cTnI spezifischer für eine Myokarditis als cTnT zu sein. Während die cTnI-Konzentrationen innerhalb von Stunden nach der Aufnahme auf der Notfallstation ansteigen und sich innerhalb weniger Tage normalisieren, erreichen cTnT-Konzentrationen ihren Höhepunkt etwas später und bleiben über Monate erhöht, oft auch wegen der persistierenden peripheren Myositis.6 Bei Patienten mit ICI-assoziierter Myokarditis, die nur mit cTnT überwacht werden, kann die chronische cTnT-Erhöhung die Differenzierung zwischen Myokarditis und peripherer Myositis beeinträchtigen, das Management der Myokarditis erschweren und die Entscheidung über einen erneuten Einsatz von ICI negativ beeinflussen.

Natriuretische Peptide (BNP und NT-proBNP)

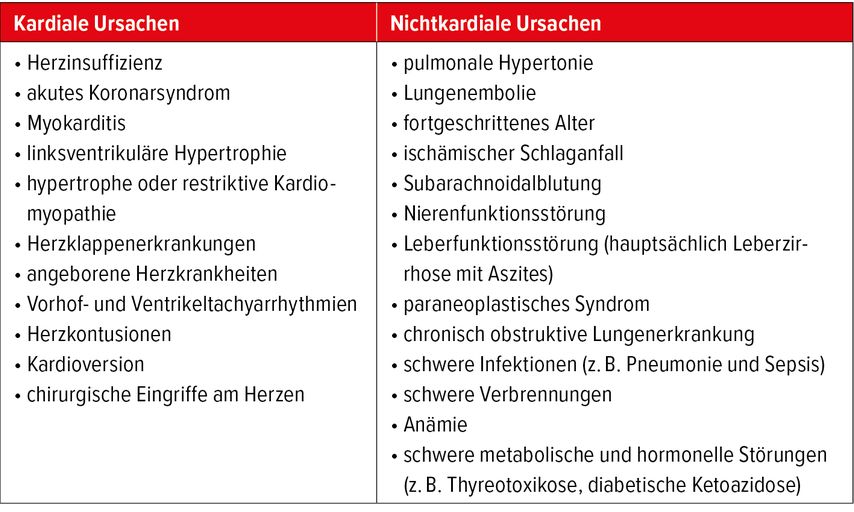

BNP (B-Typ natriuretisches Peptid) ist ein Peptidhormon, das von den Herzkammern als Reaktion auf eine übermässige Dehnung des Herzmuskels freigesetzt wird. Als Antagonist des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) bewirkt es eine Vasodilatation, gesteigerte Natriurese und Diurese, was zu einer Senkung des Plasmavolumens und des Blutdrucks führt und somit die Belastung des Herzens verringert. NT-proBNP, welches als inaktives N-terminales Prohormonfragment äquimolar zusammen mit BNP freigesetzt wird, wird aufgrund seiner besseren Stabilität exvivound längeren Halbwertszeit häufiger als Biomarker im klinischen Alltag verwendet. Tabelle 3 zeigt mögliche Ursachen erhöhter Plasmaspiegel von natriuretischen Peptiden.

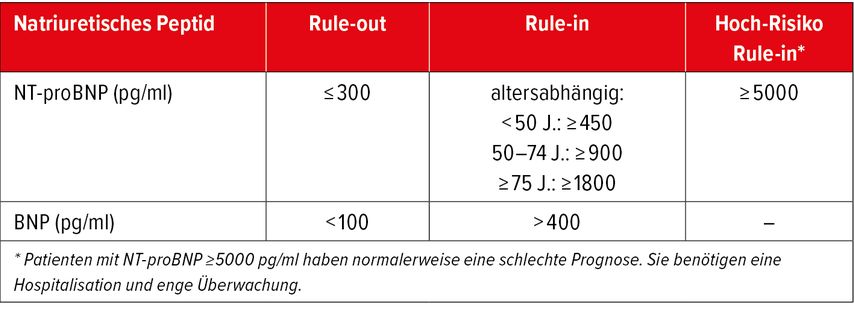

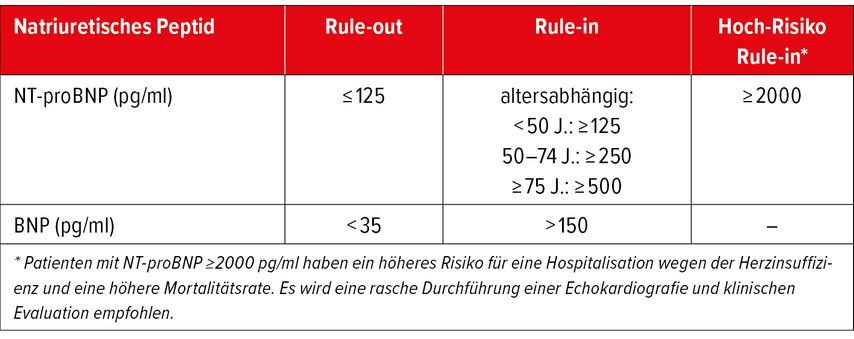

Mehrere Studien haben gezeigt, dass der Einsatz natriuretischer Peptide in Notfallsituationen bei Patienten mit akuter Atemnot klinische und wirtschaftliche Vorteile gegenüber einer Strategie ohne diese Biomarker bietet, weil sie eine sensitive und zeitnahe Diagnostik der akuten Herzinsuffizienz ermöglichen, was zu einer schnelleren Einleitung lebensrettender Therapien und einer früheren Entlassung aus dem Spital führt. Natriuretische Peptide liefern zudem wertvolle Informationen zur Beurteilung des Schweregrads und der Prognose der Herzinsuffizienz. Tabelle 4 und 5 fassen die Grenzwerte von natriuretischen Peptiden für den Ein- und Ausschluss einer akuten und nichtakuten De-novo-Herzinsuffizienz zusammen.

Tab. 5: Grenzwerte für natriuretische Peptide bei Verdacht auf eine nichtakute De-novo-Herzinsuffizienz7,10

Wegen unspezifischer Symptome kann die Diagnose einer Herzinsuffizienz bei ambulanten Patienten herausfordernd sein.7 Viele Patienten, die sich mit schwerer Dyspnoe auf der Notfallaufnahme präsentieren und erstmals mit Herzinsuffizienz diagnostiziert werden, haben zuvor ihren Hausarzt mit Symptomen konsultiert, die auf Herzinsuffizienz hindeuteten, aber keine Abklärung hinsichtlich einer Herzinsuffizienz erhalten.8 Auch für die Diagnostik der nichtakuten, chronischen Herzinsuffizienz ist die Messung der natriuretischen Peptide hilfreich.7 Allerdings muss dabei beachtet werden, dass die Grenzwerte deutlich niedriger sind als für die Diagnostik der dekompensierten Herzinsuffizienz bei Patienten mit akuter Atemnot (s. Tab.4 und 5).

Die Spiegel der natriuretischen Peptide steigen bei beiden Geschlechtern mit dem Alter an.9 Da der Einfluss des Alters auf NT-proBNP ausgeprägter ist als auf BNP, wurden für NT-proBNP altersabhängige Grenzwerte vorgeschlagen (s. Tab.4 und 5).10 Diese Grenzwerte sind allerdings nicht geschlechtsspezifisch, obwohl Frauen bis zum Alter von 70 Jahren durchschnittlich doppelt so hohe Spiegel der natriuretischen Peptide aufweisen wie Männer. Ein NT-proBNP-Grenzwert von 125pg/ml wird von der ESC zum Ausschluss einer De-novo-Herzinsuffizienz im ambulanten Setting empfohlen.7 Allerdings weisen bereits etwa 10% der Frauen unter 30 Jahren und 30–40% der Frauen im Alter von 60 Jahren NT-proBNP-Konzentrationen >125pg/ml auf. In denselben Altersgruppen haben nur 1% bzw. etwa 15% der Männer erhöhte NT-proBNP-Konzentrationen. Daher sollten erhöhte NT-proBNP-Konzentrationen insbesondere bei jungen Frauen mit Vorsicht interpretiert werden, wenn keine weiteren Hinweise auf eine Herzinsuffizienz vorliegen.9

Ein BNP-Wert unter 100pg/ml macht eine akute Herzinsuffizienz unwahrscheinlich, während im nichtakuten Setting ein Grenzwert von 35pg/ml zum Ausschluss der Erkrankung verwendet wird.10 Allerdings werden unerwartet niedrige BNP-Konzentrationen (<50pg/ml) bei 5% der wegen Herzinsuffizienz hospitalisierten Patienten und bei etwa 15% der Patienten mit abnormaler kardialer Struktur, Funktion oder Hämodynamik gefunden. Diese Patienten sind oft jünger, haben eine erhaltene linksventrikuläre Auswurffraktion oder eine normale Nierenfunktion, wobei Adipositas der stärkste Prädiktor für niedrige BNP-Konzentrationen ist. Die Mechanismen hierfür sind noch nicht vollständig geklärt, jedoch werden eine beeinträchtigte Produktion aufgrund einer Insulinresistenz oder eine erhöhte Clearance der natriuretischen Peptide bei adipösen Patienten diskutiert. Adipöse Patienten mit Herzinsuffizienz haben im Vergleich zu nichtadipösen Patienten durchschnittlich halb so hohe Spiegel der natriuretischen Peptide, sodass die Sensitivität und der negative prädiktive Wert der derzeit empfohlenen Grenzwerte zum Ausschluss einer akuten Herzinsuffizienz bei adipösen Patienten signifikant erniedrigt sind. Aus diesem Grund wurden BMI-angepasste Grenzwerte vorgeschlagen, nämlich eine Reduktion um 33% bei Patienten mit einem BMI von 30,0–34,9kg/m2 und um 50% bei einem BMI ≥35,0kg/m2.11,12

Die Konzentrationen der natriuretischen Peptide steigen proportional zum Schweregrad der Herzinsuffizienz und liefern prognostische Informationen, da höhere Konzentrationen mit einer erhöhten Mortalität und Morbidität assoziiert sind. Allerdings haben Studien, die die natriuretischen Peptide zur Steuerung der Pharmakotherapie bei Herzinsuffizienz verwendeten, widersprüchliche Ergebnisse geliefert. Daher empfiehlt die ESC derzeit keine routinemässige Messung der natriuretischen Peptide zur Überwachung und Anpassung der Therapie bei Herzinsuffizienz.10 Allerdings ist die Bestimmung der natriuretischen Peptide auch bei Patienten mit bekannter und therapierter Herzinsuffizienz indiziert, wenn wegen Atemnot eine Dekompensation ausgeschlossen oder nachgewiesen werden soll. Hier ergeben sich Herausforderungen bei Patienten, die mit dem Neprilysin-Inhibitor Sacubitril behandelt werden. Dieser verhindert die inaktivierende Spaltung von BNP, sodass unter dieser Therapie die BNP-Konzentration steigen kann. Der Metabolismus und die Konzentration von NT-proBNP wird durch Sacubitril hingegen nicht beeinflusst, weshalb die Interpretation von NT-proBNP-Laborresultaten bei Patienten unter Sacubitril/Valsartan-Therapie aussagekräftiger ist.13

Fazit

Kardiale Biomarker sind unverzichtbar in der Diagnostik, Risikobeurteilung und dem Management von kardiovaskulären Erkrankungen. Allerdings müssen bei der Interpretation der Ergebnisse der Einfluss von Geschlecht, Alter, Komorbidiäten und Therapien sowie analytische Besonderheiten berücksichtigt werden, um Fehldiagnosen zu vermeiden und eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten. In den meisten klinischen Situationen haben hochsensitive cTnT- und cTnI-Tests bzw. BNP- und NT-proBNP-Tests gleichwertige diagnostische Qualitäten. In besonderen Situationen oder bei besonderen Fragestellungen kann die diagnostische Leistungsfähigkeit in einem klinisch relevanten Masse unterschiedlich sein, weshalb man sich bewusst für den einen oder anderen Biomarker entscheiden sollte.

Literatur:

1 Byrne RA et al.: 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J 2023; 44: 3720-826 2 Collet JP et al.: 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J 2021; 42: 1289-367 3 Perrone MA et al.: Cardiac troponins: are there any differences between T and I? J Cardiovasc Med 2021; 22: 797-805 4 du Fay de Lavallaz J et al.: Skeletal muscle disorders: a noncardiac source of cardiac troponin T. Circulation 2022; 145: 1764-79 5 Lyon AR et al.: 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS). Eur Heart J 2022; 43: 4229-436 6 Lehmann LH et al.: Cardiomuscular biomarkers in the diagnosis and prognostication of immune checkpoint inhibitor myocarditis. Circulation 2023; 148: 473-86 7 Bayes-Genis A et al.: Practical algorithms for early diagnosis of heart failure and heart stress using NT-proBNP: a clinical consensus statement from the Heart Failure Association of the ESC. Eur J Heart Failure 2023; 25: 1891-8 8 Bottle A et al.: Routes to diagnosis of heart failure: observational study using linked data in England. Heart 2018; 104: 600-5 9 Welsh P et al.: Reference ranges for NT-proBNP (N-terminal pro-B-type natriuretic peptide) and risk factors for higher NT-proBNP concentrations in a large general population cohort. Circ Heart Fail 2022; 15: e009427 10 McDonagh TA et al.: 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2021; 42: 3599-726 11 Bachmann KN et al.: Unexpectedly low natriuretic peptide levels in patients with heart failure. JACC Heart Fail 2021; 9: 192-200 12 Kozhuharov N et al.: Clinical effect of obesity on N-terminal pro-B-type natriuretic peptide cut-off concentrations for the diagnosis of acute heart failure. European J Heart Failure 2022; 24: 1545-54 13 Ibrahi NE et al.: Effect of neprilysin inhibition on various natriuretic peptide assays. J Am Coll Cardiol 2019; 73: 1273-84

Das könnte Sie auch interessieren:

Mechanische Kreislaufunterstützung im Infarkt-bedingten kardiogenen Schock

Der Infarkt-bedingte kardiogene Schock (AMI-CS) ist trotz der enormen Fortschritte in der interventionellen Versorgung des akuten Myokardinfarktes in den vergangenen Jahrzehnten ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...