<p class="article-intro">Das Wissen um die altersabhängige Entwicklung der Wirbelsäule mit den anatomisch-morphologischen Besonderheiten der einzelnen Wirbelsäulenabschnitte ist unabdingbar für die korrekte Beurteilung der radiografischen Erscheinungsbilder nach kindlichem Wirbelsäulentrauma. Anatomie und Biomechanik des wachsenden Achsenskelettes sind deutlich von denen des Erwachsenen zu unterscheiden. Das hohe Remodellierungspotenzial der kindlichen Wirbelsäule erlaubt in den allermeisten Fällen eine konservative Behandlung von Verletzungen.</p>

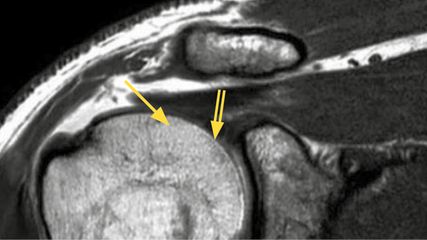

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die Inzidenz kindlicher Verletzungen der Wirbelsäule ist aufgrund der ausgeprägten intrinsischen Elastizität und der guten Pufferwirkung durch die hohen Bandscheiben gering.<sup>11</sup></li> <li>Die richtige Einschätzung des Schweregrades und der Stabilität einer kindlichen WS- Verletzung basiert auf der Kenntnis der altersspezifischen röntgenologischen Erscheinungsbilder und des breiten morphologischen Spektrums.</li> </ul> </div> <p>Verletzungen des kindlichen Achsenorgans sind eine Rarität. Um posttraumatische Veränderungen von physiologischen Befunden unterscheiden zu können, ist die genaue Kenntnis der Entwicklung und Reifung der kindlichen Wirbelsäule unumgänglich. Besonderes Augenmerk bei der Interpretation radiologischer Befunde muss auf die Morphologie, die individuellen physiologischen Variationen der etwa 130 Wachstumsfugen,<sup>1</sup> die Ossifikationszentren und mögliche segmentale Hyper-/ Hypomobilitäten gelegt werden.<br /> Bis zum Beginn des fünften Lebensjahres wächst das Achsenskelett verhältnismäßig rasch, dann tritt eine signifikante Verlangsamung des Wachstums bis zur Pubertät ein. So besteht bezüglich anatomischer und biomechanischer Gegebenheiten sowie der Therapiemöglichkeiten vom 8. bis 10. Lebensjahr nur ein geringfügiger Unterschied zum Erwachsenen.<sup>2</sup> Erst dann kommt es wieder zu einem deutlichen Schub bis zum Wachstumsabschluss.<sup>3</sup> Bei der Geburt liegt eine in der Frontalebene noch relativ gerade Wirbelsäule vor. Erst im Verlauf bilden sich die sagittalen Krümmungen. Das Längenwachstum wird durch enchondrale Ossifikation der Wirbekörper und der Endplattenfugen gesteuert. Die Wirbelbögen entwickeln sich durch perichondrale Ossifikation mit kontinuierlichem Wachstum in Tiefe und Breite.<sup>4</sup><br /> Wachstumsfugenverletzungen können die Entwicklung erheblich beeinträchtigen und im Falle eines vorzeitigen, asymmetrischen Fugenschlusses mit einer prognostisch ungünstigen segmentalen Achsenfehlstellung einhergehen.</p> <h2>Halswirbelsäule</h2> <p>Die Halswirbelsäule als der beweglichste Abschnitt des Achsenorgans bedarf einer weiteren wichtigen Unterteilung in die Kopfgelenke C0/C1 und C1/C2, die subaxiale Wirbelsäule ab dem Diskus C2/3 bis zum zervikothorakalen Übergang C7/Th1. Die zervikale Lordose entwickelt sich mit zunehmender Ausbildung der Nackenmuskulatur nach etwa 4 Lebensmonaten.<sup>3, 5</sup> Der Atlas als Teil der Kopfgelenke sowie die subaxiale HWS entwickeln sich aus drei Ossifikationszentren: jeweils eines in den beidseitigen Neuralbögen perichondral und eines im Korpus. Etwa im 3. Lebensjahr ossifizieren die beiden Neuralbögen, während die Synchondrose zum Körper erst im 7. Lebensjahr verknöchert. Der Axis hingegen entsteht aus vier Knochenkernen: je einer im Korpus und Dens, zwei jeweils in den beiden Neuralbögen. Die Ossifikation der anfänglich bindegewebig verbundenen Synchondrose findet etwa um das 6. Lebensjahr statt (Abb. 1).<br /> Eine Besonderheit ist die mächtige Knorpelkappe im Dens, in der sich zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr ein weiterer Knochenkern entwickelt, welcher erst um das 12. Lebensjahr mit dem Dens verknöchert. Bei Ausbleiben dieser Verschmelzung wird von einem Ossiculum terminale gesprochen (Abb. 2).<br /> Um das 12. Lebensjahr entwickeln sich die knöchernen Ringapophysen an den Endplatten. Die Ringapophysen verschmelzen manchmal erst um das 25. Lebensjahr mit der Endplatte.<sup>2, 6</sup><br /> Kommt es trotz verhältnismäßig geringer Inzidenz kindlicher Wirbelsäulenverletzungen zu einem entsprechenden Trauma, ist die HWS die am häufigsten betroffene Region. Je jünger das Individuum, umso kranialer finden sich zumeist die Verletzungen. Dies ist auf die Trägheit des verhältnismäßig großen Kopfes und die noch unterentwickelte Muskulatur zurückzuführen. Der Hauptdrehpunkt, somit die anfälligste Region, bei Kindern liegt im Bereich C2/3. Bei älteren Kindern verlagert sich der Drehpunkt dann auf C5/6, entsprechend der Prädilektionsstelle für Verletzungen beim Erwachsenen. Besonders Distraktions- und Scherkräfte können zu schweren strukturellen Schädigungen führen. Hingegen schützt die große Flexibilität vor axial einwirkenden Kräften.<sup>2</sup><br /> Die morphologische Darstellung der Wirbelsäule kann bei unzureichendem Wissen über die Unterschiede zum Erwachsenen zur falschen Interpretation von Befunden führen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1902_Weblinks_jatros_ortho_1902_s34_abb1+2.jpg" alt="" width="500" height="217" /></p> <h2>Wichtige radiografische Pitfalls bei der wachsenden Halswirbelsäule<sup>7</sup></h2> <ul> <li>Der Knochenkern an der Densspitze wird im ersten halben Lebensjahr sichtbar und verschmilzt naturgemäß um das 12. Lebensjahr mit dem Dens axis (Frakturverwechslung).</li> <li>Der atlantodentale Abstand repräsentiert die ligamentäre Stabilität von Atlas und Axis. Aufgrund der dickeren Knorpelmasse ist bis zum 7. Lebensjahr ein Abstand von 5 mm als Normalbefund zu werten. Bei Erwachsenen gilt ein 3-mm- Abstand als Grenze zum Pathologischen. Bei klinischem Verdacht auf atlantoaxiale Instabilität müssen passive Funktionsaufnahmen angefertigt werden.</li> <li>Die Pseudosubluxation des Atlas ist häufig bei Kindern < 8 Jahren in Extension wegen radiografisch nicht sichtbarer knorpeliger Densspitze.</li> <li>Pseudosubluxation im Segment C2/C3 und C3/C4: Bis zu 4 mm ventrales Gleiten der genannten Segmente ist bis zum 7. Lebensjahr normal und darf nicht als interventionsbedürftige Instabilität gewertet werden. Ursächlich sind die nahezu horizontal ausgebildeten Facettengelenke.</li> <li>Kyphotische Fehlhaltung ist ein zunehmendes Erscheinungsbild ab dem 8. Lebensjahr und meist ohne klinische Bedeutung.</li> <li>Ein retropharyngealer Weichteilschatten kann ein Hinweis auf posttraumatische Ödeme oder Hämatome sein und sollte nicht mehr als 7 mm, der retrotracheale Abstand zur WS nicht mehr als 22 mm betragen. Falsch positive Werte können jedoch bei schreienden und pressenden Kindern auftreten.</li> <li>Die Wirbelkörperform unterliegt einer großen individuellen und altersabhängigen Schwankungsbreite. Nicht selten werden Kompressionsfrakturen beschrieben.</li> </ul> <h2>Spezielle Verletzungsmuster der HWS</h2> <p>AOD<br /> Zur atlantookzipitalen Dislokation (AOD) kommt es nach Hochrasanztrauma im Sinne eines Translations- und Distraktionsmechanismus. Die Häufigkeit liegt bei Kindern aufgrund der anatomischen Verhältnisse dreimal höher als bei Erwachsenen. Während früher Patienten mit derartigen instabilen Verletzungen meist prähospital verstarben, ist heutzutage die Überlebensrate aufgrund der effizienten Primärversorgung deutlich gestiegen.<sup>7</sup> Klinisch präsentieren sich die Verletzten meist mit u. a. neurologischer Symptomatik. Bei Kenntnis der morphologischen Normalbefunde kann die AOD im lateralen Röntgen mithilfe von Landmarken und Hilfslinien recht gut detektiert werden. Bei unklaren Befunden empfiehlt sich eine weitere bildgebende Diagnostik mit CT und MRI. Atlasfrakturen sind eine überaus seltene Entität im Kindesalter und werden eher als Kombinationsverletzungen der oberen HWS gesehen. Die Frakturklassifikation erfolgt nach wie vor nach Gehweiler et al. (1976, Abb. 3).</p> <p>AAD<br /> Die atlantoaaxiale Dislokation (AAD) ist ebenfalls eine sehr seltene Verletzung. Das Kopf-Drehgelenk wird von zwei kombinierten Drehgelenken median und lateral und dem Dens axis als Rotationszentrum gebildet. Zusätzlich bieten wichtige Kapsel- Band-Strukturen die notwendige Stabilität. Je nach Unfallmechanismus kann eine AAD rein ligamentär oder osteoligamentär auftreten. Aber auch im Rahmen von inflammatorischen Prozessen im Mund- und Rachenraum wird die AAD beobachtet (Grisel-Syndrom). Die Einteilung erfolgt je nach Dislokationsrichtung in translatorischer und rotatorischer Ebene. Mittels CT und MRI kann die Diagnose anhand der Einteilung nach Fielding und Hawkins (1977) bestätigt und die Instabilität beurteilt werden.</p> <p>Densfrakturen (C2)<br /> Zu einer Fraktur des Dens kommt es fast immer durch Flexions- oder Translationstrauma mit Dislokation des Atlas nach ventral. Entwicklungsphysiologisch fusionieren die Synchondrosen erst ab dem 7. bis 14. Lebensjahr, sodass die klassische kindliche Fraktur praktisch nur bis zum 7. Lebensjahr auftritt und üblicherweise entlang der subdentalen Synchondrose verläuft (Abb. 4).</p> <p>Traumatische C2/C3-Verletzungen – Spondylolyse/ Spondylolisthese<br /> Derartige Verletzungen sind selten und treten meist als Folge von Verkehrsunfällen auf. Im seitlichen Röntgen und in Funktionsaufnahmen stellen sich die Verletzungen gut dar. Die Frakturklassifikation erfolgt wie beim Erwachsenen nach Effendi et al. (1981, Abb. 5).</p> <p>Subaxiale Verletzungen – C2–C7<br /> Verletzungen der subaxialen HWS treten eher bei älteren Kindern auf, nachdem sich der Drehpunkt mit zunehmendem Alter nach kaudal verlagert hat. Je nach einwirkenden Kräften kann es zu Kompressions-, Distraktions- oder Rotationsverletzungen kommen. Vor allem die beiden Letzteren führen zu Schäden an der osteokartilaginären Übergangszone der Wirbelkörperendplatte und der intervertebralen Bandverbindungen. Die osteokartilaginäre Lösung kann im konventionellen Röntgen oft nicht sicher detektiert werden, weswegen bei entsprechendem Unfallereignis und entsprechender Symptomatik eine CT/MRT sinnvoll ist.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1902_Weblinks_jatros_ortho_1902_s35_abb3+4.jpg" alt="" width="550" height="274" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1902_Weblinks_jatros_ortho_1902_s36_abb5+6.jpg" alt="" width="500" height="273" /></p> <h2>Brust- und Lendenwirbelsäule (BWLS)</h2> <p>In der BLWS finden sich neben den drei Ossifikationszentren wie in der HWS noch zusätzlich fünf weitere Knochenkerne für die Dorn- und Querfortsätze sowie zwei im Bereich der ringförmigen Epiphysen. Diese finden sich an der Ober- und Unterseite der Wirbelkörper und bilden sich ab dem 12.– 14. Lebensjahr zu knöchernen Randleisten aus, den sogenannten Ringapophysen (Abb. 6).<br /> Die LWS entwickelt überdies noch zwei weitere Knochenkerne für die späteren Processus mammillaris aus. Die initial bindegewebige Verbindung zwischen Wirbelkörper und -bogen wird als neurozentrale Synchondrose bezeichnet und fusioniert thorakal zwischen dem 7. und 9. Lebensjahr, lumbal ein Jahr später.<br /> Beim Heranwachsenden sind gemäß den Anforderungen an Flexibilität und Widerstandsfähigkeit Wirbelkörper und Bandscheiben noch relativ gleich hoch. Die Knorpel-Knochen-Relation verschiebt sich im Verlauf des Wachstums zugunsten der knöchernen Elemente und sorgt für entsprechende Festigkeit. Die für das Längenund Höhenwachstum bedeutsamen Epiphysen stellen sich als dicke hyaline Knorpelendplatten dar. Erst um das 25. Lebensjahr entsteht ein einheitlicher Knochen. Unterschiedliche Fusionsgrenzen können leicht mit Frakturen verwechselt werden, wie auch die keilförmige Wirbelbildung bis um das 8. Lebensjahr.<sup>8</sup></p> <p><strong>Kompressionsverletzungen (Typ A)</strong><br /> Verletzungen in der Region der BLWS entstehen meist aus Kompressionsund Flexionskräften mit unterschiedlichen Ausprägungsgraden. Betroffen sind häufig die mittlere BWS und der thorakolumbale Übergang. In bis zu 70 % kommen bei Kindern Wirbelserienund Mehretagenfrakturen vor. Strukturelle Schäden durch Kompression entstehen eher am Wirbelkörper und an den Endplatten als an der Bandscheibe selbst.<sup>2</sup></p> <p><strong>Distraktions- und Rotationsverletzungen (Typ B und C)</strong><br /> Eine mechanische Schwachstelle im Zusammenhang mit Distraktions- und Scherkräften stellen die Übergangszonen an den Endplatten dar. Auch die knorpeligen Verbindungen zwischen Wirbelkörper und -bögen sowie die neurozentrale Synchondrose vor dem 6. Lebensjahr bieten nur eine geringe Widerstandskraft. Bei derartigen Kräften kann es zur Zerreißung der dorsalen Bandstrukturen und zu Frakturen der Bögen kommen, die zu einer Spondylolyse führen. Bei Kindern unter 8 Jahren und entsprechendem Trauma kann es zur Lösung der knorpeligen Endplatte kommen, was einer Epiphysenlösung wie bei den Wachstumsfugen langer Röhrenknochen entspricht. Vorzeitiger Fugenschluss kann schwerwiegende Folgen haben. Es empfiehlt sich die Verwendung der altersangepassten Klassifizierung nach Aitken, Salter/Harris bis zum 8. Lebensjahr, nach Takata und Epstein ab dem 8. Lebensjahr und der Magerl-AO-Einteilung ab dem 12. Lebensjahr (Abb. 7).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1902_Weblinks_jatros_ortho_1902_s36_abb7.jpg" alt="" width="325" height="194" /></p> <h2>Spezielle Verletzungsformen bei Kindern</h2> <ul> <li>Abbruch der vorderen unteren Wirbelkörperkante als Folge einer Kompressionsverletzung: Diese überwiegend bei Adoleszenten vorkommende Verletzung heilt gut und ohne Wachstumsstörungen aus. Sie entspricht einer Salter-Harris- Typ-III-Verletzung.</li> <li>Frakturen der knöchernen Wirbelkörperrandleiste, welche der Verankerung für den Bandscheibenring dient, können teilweise abreißen und nach ventral oder dorsal dislozieren. Bei Dislokation von Fragmenten in den Spinalkanal können klinische Symptome wie bei einem Bandscheibenvorfall resultieren.</li> <li>„Spinal cord injury without radiographic abnormality“ (SCIWORA) ist gekennzeichnet durch eine medulläre Symptomatik eines verunglückten Kindes ohne röntgenologische Zeichen einer Fraktur oder diskoligamentären Instabilität. Lediglich im MRI können am Rückenmark lokalisierte ödematöse Veränderungen und Hämatome nachgewiesen werden. Betrifft es Kinder unter 8 Jahren, liegt das neurologische Niveau meist in Höhe der oberen HWS, während es bei Jugendlichen eher im Bereich der unteren HWS und des thorakolumbalen Übergangs liegt.<sup>9</sup> Das SCIWORA- Syndrom, das sowohl flüchtige neurologische Ausfälle als auch komplette Querschnittsläsionen umfasst, kann auch verzögert auftreten.<sup>10</sup></li> </ul></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Dimeglio A et al.: Normal growth oft he spine and thorax. In: Akbarnia BA, Yazici M, Thompson G (Hg.): The Growing Spine. Springer, Heidelberg 2011; 13-42 <strong>2</strong> Kathrein A, Blauth M: Wirbelsäulenverletzung im Kindesalter. In: Weinberg A.-M., Tscherne H: Unfallchirurgie, Unfallchirurgie im Kindesalter Teil 1, Kapitel 17. Springer Berlin, Heidelberg, New York 2006; 513-71 <strong>3</strong> Dimeglio A: Growth of the spine before age 5 years. J Pediatr Orthop 1993; B1: 102-7 <strong>4</strong> Ogden JA et al.: Development an maturation of the axial skeleton. The pediatric spine: principles and practice. New York: Raven Press, 1994 <strong>5</strong> Stücker R: Die wachsende Wirbelsäule. Orthopäde 2016; 45: 534-9 <strong>6</strong> Pang D, Thompson DN: Embryology and bony malformations of the craniovertebral junction. Childs Nerv Syst 2011; 27: 523-64 <strong>7</strong> Copley CP et al.: Management of cervical spine trauma in children. Eur J Trauma Emerg Surg 2018; doi: 10.1007/s00068-018-0992-x [Epub ahead of print] <strong>8</strong> Voth M et al.: Brust- und Lendenwirbelsäulenverletzungen im Kindes- und Jugendalter. Der Unfallchirurg 2013; 12: 1062-8 <strong>9</strong> Pang D, Wilberger JE: Spinal cord injury without radiographic abnormalities in children. J Neurosurg 1982; 57: 114-29 <strong>10</strong> Atesok K et al.: Posttraumatic spinal cord injury without radiographic abnormality. Advances in Orthopedics 2018; Article ID 7060654 <strong>11</strong> Basu S.: Spinal injuries in children. Front Neurol 2012; 3: 96</p>

</div>

</p>