©

Getty Images/iStockphoto

Bildgebung bei rheumatischen Affektionen am Fuß

Jatros

Autor:

Dr. Dietmar Mattausch

Oberarzt Orthopädie<br> Barmherzige Schwestern, Ordensklinikum Linz<br> E-Mail: dietmar.mattausch@ordensklinikum.at

30

Min. Lesezeit

11.07.2019

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Zur Bildgebung bei rheumatischen Affektionen am Fuß eignen sich neben dem konventionellen Röntgen insbesondere der Ultraschall, aber auch die DECT und die MRT. Mit Sonografie, DECT und MRT ist die Frühdiagnostik von rheumatischen Affektionen möglich, wodurch eine rechtzeitige und frühzeitige Therapieeinleitung bei betroffenen Patienten durchführbar ist und auch ein entsprechendes Therapiemonitoring einfacher und genauer durchgeführt werden kann, als dies noch vor wenigen Jahren möglich war.</p>

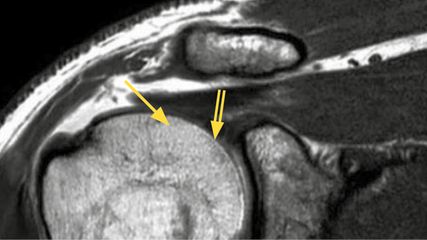

<hr />

<p class="article-content"><p>Wie aus der wissenschaflichen Literatur zu entnehmen ist, leiden mehr als 85 % aller Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA) im Laufe ihrer Erkrankung unter manifesten Fußbeschwerden, wobei etwa 80–95 % dieser Betroffenen einen Befall der Zehengrundgelenke aufweisen. Diese Aussage mag aufgrund der neuen antirheumatischen Therapieoptionen der letzten Jahre nicht mehr in diesem Ausmaß gültig sein, dennoch treffen wir im Alltag unserer orthopädischen Tätigkeit auch heute noch auf schwerwiegende Veränderungen am Fußskelett, die auf rheumatische Erkrankungen zurückzuführen sind (Abb. 1).</p> <h2>Was versteht man unter rheumatischen Affektionen am Fuß?</h2> <p>Grundsätzlich gemeint sind entzündlich- rheumatische Krankheiten, welche die Gelenke und Sehnenscheiden am Fuß betreffen. Laut Aussage von auf Rheumatologie spezialisierten Kollegen gehören mehrere Hundert verschiedene Krankheitsbilder zum rheumatischen Formenkreis. Neben autoimmunbedingten Erkrankungen sowie Stoffwechselstörungen, die mit rheumatischen Beschwerden einhergehen können, finden sich auch rheumatische Pathologien der Weichteile (Muskulatur und Sehnen) und verschleißbedingte (degenerative) Erkrankungen wie etwa Arthrosen, die dieser Gruppe zugeordnet werden. Die häufigsten rheumatischen Affektionen im engeren Sinn, auf die wir im orthopädischfußchirurgischen Bereich tätigen Ärzte treffen, finden sich bei RA, Psoriasisarthritis sowie bei Gicht und anderen Kristallablagerungskrankheiten wie der Pyrophosphaterkrankung (Pseudogicht).</p> <h2>Was erwarten wir uns von der Bildgebung in der Rheumatologie?</h2> <p>Sie dient der Diagnosestellung und Abgrenzung zahlreicher Differenzialdiagnosen und ist essenziell für die Therapie- bzw. OP-Planung sowie für die Therapieüberwachung und Verlaufsdokumentation. Zudem ist die Zuhilfenahme der Bildgebung bei lokalen Interventionen wie diagnostischen oder therapeutischen Gelenkspunktionen in vielen Fällen notwendig und hilfreich.</p> <h2>Konventionelle Radiologie</h2> <p>Sie dient als Standardmethode zur Untersuchung im Rahmen einer Erstbegutachtung, aber auch zur Verlaufsbeobachtung und bietet die Vorteile einer gleichzeitigen Darstellung zahlreicher Gelenke mit der Möglichkeit einer genauen Evaluierung des Verteilungsmusters und des Gesamtausmaßes der Erkrankung bei gleichzeitig hoher Ortsauflösung knöcherner Strukturen im Vergleich zu vielen anderen bildgebenden Verfahren, exklusive der Computertomografie (CT). Die konventionelle Radiologie ermöglicht die Darstellung von Erosionen, Usuren, Ankylosen, aber auch Fehlstellungen, Wachstumsstörungen oder Periostveränderungen. Darüber hinaus gestattet sie eine problemlose Archivierung und Befundüberprüfung durch andere Untersucher und ist weltweit durch eine ausgezeichnete Verfügbarkeit und jahrzehntelange Erfahrung bei der Bewertung gekennzeichnet.<br /> Die Nachteile des konventionellen Röntgens bestehen in einer geringen, aber doch vorhandenen Strahlenbelastung und in der Tatsache, dass Weichteile wie etwa Sehnenscheiden oder Synovialmembranen bzw. Veränderungen des Knorpels nicht oder nur indirekt zur Darstellung gebracht werden können. So etwa sind indirekte Zeichen einer Arthritis als Weichteilschwellung, eine gelenknahe Kalksalzverminderung (ab einer 30 % igen Reduktion bei RA) und als Gelenkspaltveränderung bei Knorpel- oder Knochenschäden erkennbar.<br /> Die Stärke des konventionellen Röntgens liegt in der Darstellung von destruktiven Spätschäden und in der Differenzialdiagnose von Erkrankungen wie etwa Gicht, Psoriasisarthritis oder Veränderungen am Knochen bei rheumatoider Arthritis (Abb. 1). Nicht möglich ist damit allerdings eine Frühdiagnostik, also die frühzeitige Darstellung von spezifischen Arthritiden oder rheumatischen Affektionen, wie sie bei Gicht vorkommen, wo die Detektion von Uratkristallen gefragt ist. Hier sind bildgebende Verfahren wie Sonografie, MRT oder Dual-Energy-CT notwendig.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1904_Weblinks_jatros_ortho_1904_s57_abb1+2_mattausch.jpg" alt="" width="275" height="465" /></p> <h2>Ultraschall</h2> <p>Heutzutage kann mit hochfrequenten Linearapplikatoren mit bis zu 20 MHz eine genaue Darstellung sogar von PIP- und DIP-Gelenken an Händen oder Füßen durchgeführt und eine exzellente Differenzierung von Knorpel- oder Knochengewebe bzw. Sehnen, Muskulatur und Gefäßen erreicht werden. Die Vorteile des Ultraschalls liegen in der dynamischen Darstellbarkeit anatomischer Strukturen. Die Technik ist zeit- und kostensparend, es besteht keine Strahlenbelastung und sie kann zu lokalen Interventionen wie etwa diagnostischen oder therapeutischen Gelenkspunktionen herangezogen werden. So können z. B. bei Vorliegen einer Arthritis Synovialhypertrophien und Ergussbildungen einwandfrei abgebildet werden und auch die Hypervaskularisation im Gelenk bzw. in der Synovia, die bei Entzündungen infolge einer Vasodilatation und Neovaskularisation entsteht, kann durch die Möglichkeit der Dopplerfunktion dargestellt werden. Dabei kann grundsätzlich zwischen Farbdoppler und Powerdoppler unterschieden werden. Die Powerdoppleruntersuchung ist unabhängig von der Flussrichtung des Blutes und wurde in der Vergangenheit vielfach als sensitiver für niedrige Blutflüsse beschrieben. Tatsächlich sind heutzutage aber beide Dopplerverfahren als gleichwertig anzusehen. Die mit dem Ultraschall darstellbare Hypervaskularisation ist ein Aktivitätskriterium für eine vorliegende Arthritis und daher ein sehr hilfreiches Tool in der Bewertung des Therapieeffektes hinsichtlich erreichter Remission.<br /> Zahlreiche Studien zur Ultraschallinterpretation und Definition sicherer Remissionskriterien wurden in der jüngsten Vergangenheit durchgeführt. In der Frage nach der Bewertung oberflächlicher Knorpeloder Knochenläsionen ist der hochauflösende Ultraschall im Vergleich zum Röntgen sensitiver und auch die Weichteilsituation an Sehnen und Sehnenscheiden kann damit bestens bewertet werden, wobei auch hier die Darstellbarkeit einer eventuell vorliegenden Hypervaskularisation im Dopplerultraschall sehr hilfreich ist (Abb. 2).<br /> Ein wesentliches Anwendungsgebiet der ultraschallgestützten Bildgebung stellen Kristallarthropathien dar: Bei einer Hyperurikämie mit Harnsäurewerten bis 7,0 mg/ dl bei 20 % aller Männer in den Industrieländern finden sich dementsprechend häufig symptomatische Gelenks- und Weichteilveränderungen. Wir wissen, dass lediglich in 50 % der Fälle die klassische Podagra des Großzehengrundgelenks die Erstmanifestation darstellt und in über 80 % der Fälle Veränderungen an der unteren Extremität zu finden sind. Die Erstattacke äußert sich dabei häufig in Form einer Mono- oder Oligoarthritis an großen Gelenken. Kleine Zehen- und Fingergelenke sind anfänglich oft nur in Ausnahmefällen betroffen. Tendinitiden oder Bursitiden sind aber häufig schon früh oder sogar als Erstsymptom möglich, und wir wissen auch, dass arthrotisch vorgeschädigte Gelenke etwa achtmal häufiger Gichtanfälle zeigen als gesunde Gelenke. Mittels Ultraschall kann neben Zeichen der Synovitis und knöchernen Erosionen auch eine Ablagerung von Tophi mit einer Sensibilität von 65 % bei einer Spezifität von etwa 80 % dargestellt werden. Gichtkristallablagerungen am Gelenkknorpel finden sich als typisches Doppelkonturzeichen (Abb. 3) mit einer Sensitivität von 83 % und einer Spezifität von 76 % , während bei der Pseudogicht (Chondrokalzinose bzw. Kalziumpyrophosphat-Erkrankung) Einlagerungen im Knorpel zu finden sind.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1904_Weblinks_jatros_ortho_1904_s58_abb3_mattausch.jpg" alt="" width="550" height="262" /></p> <h2>DECT („dual energy CT“)</h2> <p>Dies ist eine hervorragende Technik zur Darstellung von Gichtveränderungen im Körper. Dabei wird die unterschiedliche Röntgenabsorption von kalziumhaltigen Strukturen im Gegensatz zu Natriumurat bei simultaner Anwendung von zwei unterschiedlichen Energien unter Zuhilfenahme einer speziellen Software dargestellt (Abb. 4). Laut Literatur zeigt die DECT eine Sensitivität von 90–100 % bei einer hohen Spezifität von 83–89 % und ermöglicht daher neben der Diagnosestellung und der Aktivitätsbewertung der harnsäurebedingten Kristallarthropathie auch ein Therapiemonitoring bei betroffenen Patienten.<br /> Einschränkungen dieser Technik bestehen aber insofern, als hier nur solide Uratdepots mit einem Volumen über 1 mm<sup>3</sup> zuverlässig erkannt werden können und auch die Dichte der Uratkristalle einen limitierenden Faktor darstellt: Gering konzentrierte Harnsäurekristalle in Gelenksflüssigkeiten bilden etwa kein DECT-Signal. Wissenschaftliche Arbeiten zeigen ferner das mögliche Auftreten von Artefakten an Haut, Nagelbett bzw. Peroneal- oder Extensorensehnen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1904_Weblinks_jatros_ortho_1904_s58_abb4_mattausch.jpg" alt="" width="550" height="225" /></p> <h2>Magnetresonanztomografie (MRT)</h2> <p>Die bildgebenden Verfahren wie Ultraschall oder DECT eignen sich zur Frühdiagnostik rheumatischer Affektionen in der Peripherie, können aber nicht in allen Körperregionen angewendet werden. Das einzige bildgebende Verfahren, das das Frühstadium einer Arthritis in allen Körperregionen – somit auch am Achsskelett (Wirbelsäule) – darstellen kann, ist die MRT. Sie kann zur Frühdiagnose und zum Therapiemonitoring, z. B. bei Spondylarthropathien mit Enthesitiden, eingesetzt werden und ist auch das Mittel der Wahl bei Knochenmitbeteiligung und in der Differenzialdiagnostik von Erkrankungen tumorösen Charakters oder von osteomyelitischen Veränderungen. Nachteilig sind natürlich die eingeschränkte Verfügbarkeit und auch der nicht zu unterschätzende Kostenfaktor der MRT-Untersuchung.<br /> Ödemsensitive Sequenzen (TIRM, „turbo- inversion recovery magnitude“, fettunterdrückt T2) ermöglichen die Darstellung von Knochenmarksödemen und Gelenkentzündungen mit erhöhter intra- und extraossärer Signalintensität als Zeichen der Inflammation (Abb. 5a). T1-gewichtete Sequenzen, fettunterdrückt mit Kontrastmittel (z. B. Gadolinium) sind bestens geeignet, um Sehnen, Sehnenscheiden sowie peritendinös inflammiertes Gewebe zur Darstellung zu bringen, und ermöglichen auch die Differenzierung von Ergussanteilen (Abb. 5b).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1904_Weblinks_jatros_ortho_1904_s58_abb5_mattausch.jpg" alt="" width="550" height="191" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>beim Verfasser</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Rotatorenmanschetten-Ruptur: Zahl der Eingriffe sagt klinischen Verlauf vorher

Eingriffe an der Rotatorenmanschette gehören zum orthopädischen Standard. Heute werden sie routinemässig arthroskopisch durchgeführt. Am Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und ...

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...