©

Getty Images/iStockphoto

Frakturen rund um das Kniegelenk im Wachstumsalter

Jatros

Autor:

Dr. Jan Bauer

Autor:

Dr. Ingrid Orendi

Autor:

Dr. Hannah N. Stundner-Ladenhauf

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie<br> Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Salzburg<br> E-Mail: h.stundner-ladenhauf@salk.at

30

Min. Lesezeit

28.03.2019

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Waren bisher knöcherne Verletzungen rund um das kindliche Knie selten, so ist in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme zu beobachten. Grund hierfür scheint die zunehmende sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen zu sein, besonders im Bereich des Leistungssports. Auch wenn die Therapiekonzepte denen im Erwachsenenalter ähneln, so ist in der Diagnostik und Therapie im Kindes- und Jugendalter ein hohes Maß an Erfahrung notwendig, um eine kindgerechte Versorgung zu erzielen, die unnötige Therapiemaßnahmen vermeidet und mögliche Folgeschäden abwendet beziehungsweise frühzeitig erkennt.</p>

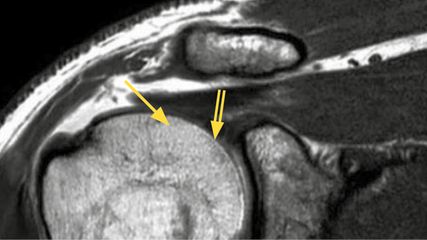

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Eine sorgfältige Anamnese des Unfallhergangs und eine präzise Diagnosestellung mittels klinischer Untersuchung und Bildgebung sind essenziell.</li> <li>Entscheidend für die Therapiewahl zwischen konservativer und operativer Vorgehensweise sind der Dislokationsgrad der Fraktur sowie die Achsenabweichung.</li> <li>Wird die Indikation zur operativen Therapie gestellt, so sollte nach achsengerechter Reposition eine belastungsstabile Versorgung erfolgen, um den jungen Patientinnen und Patienten eine sichere und schnelle Rückkehr in den Alltag zu ermöglichen.</li> </ul> </div> <p>Frakturen im Kindesalter haben ein hohes Korrekturpotenzial, jedoch müssen auch mögliche Langzeitfolgen in die Therapieentscheidung miteinbezogen werden. Erleiden Schulkinder und Jugendliche Verletzungen des Knies vor allem im Rahmen von Sportverletzungen oder Verkehrsunfällen mit seitlichem Aufprallmuster, so sind bei Säuglingen und Kleinkindern meist Stürze aus großer Höhe (z. B. vom Wickeltisch) die Ursache.<br /> Während bei Kleinkindern eventuell angeborene Knochenfehlbildungen ausgeschlossen werden müssen, weiß man doch, dass bei Kindern unter einem Jahr mit einer diagnostizierten Tibia- und/oder Fibulafraktur in bis zur Hälfte aller Fälle eine nicht akzidentelle Ursache vorliegt (Leventhal 2008). Dies bestärkt die Notwendigkeit einer akkuraten Anamnese im Hinblick auf das Verletzungsmuster. Stressfrakturen im Kindesalter sind extrem selten, sollten jedoch bei Kindern im Leistungssport nicht negiert werden.<br /> In der primären Versorgung ist die adäquate Schmerztherapie essenziell. Ist die intravenöse Gabe eines Schmerzmittels nicht möglich, können intranasale Verabreichungen eine gute Alternative bieten. Auch die schonende Lagerung in einer Vakuummatratze oder Schiene kann eine gute Schmerzlinderung bieten und erleichtert den Transport in ein geeignetes Traumazentrum.</p> <h2>Diagnostik</h2> <p>Nach sorgfältiger klinischer Untersuchung des Knies erfolgt die Röntgendiagnostik in zwei Ebenen (a. p. und seitlich). Je nach klinischem Befund können additive Aufnahmen der Patella ergänzt werden. Besonders Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder profitieren auch von einer sonografischen Untersuchung, da Knorpelstrukturen hier sehr gut beurteilt werden können. Auch ein Hämarthros ist klinisch und sonografisch gut darstellbar und gibt oft Hinweise auf das Ausmaß der Verletzung. Im Kindes- und Jugendalter handelt es sich zumeist um eine isolierte Verletzung des Knies, nichtsdestotrotz müssen die angrenzenden Gelenke untersucht werden, um weitere Verletzungen auszuschließen.</p> <p>Zur Beurteilung der Röntgenbilder sollte wenn möglich ein erfahrener Kollege hinzugezogen werden, denn oft erschweren unregelmäßige Ossifikationszentren die Diagnosestellung (Kan 2015). Komplexere Frakturen mit Beteiligung der Gelenksfläche erfordern zumeist eine additive Computertomografie. Um mögliche Kniebinnenverletzungen, Knorpelschäden oder Gefäßverletzungen (Verlust der peripheren Pulse, verlängerte Rekapillarisierungszeit) zu diagnostizieren, empfiehlt sich die ergänzende Magnetresonanztomografie oder Angiografie.<br /> Die Klassifikation von knöchernen Verletzungen des kindlichen Knies erfolgt nach unterschiedlichen Kriterien. Die Lokalisation (extraartikulär oder intraartikulär), die Beteiligung der Wachstumsfugen (Salter-Harris-Klassifikation), das Ausmaß der Dislokation und eine Achsfehlstellung werden hier berücksichtigt (Mubarak 2009).</p> <h2>Distale Femurfrakturen</h2> <p>Frakturen des distalen Femurs entstehen meist durch eine hohe Gewalteinwirkung im Rahmen von Hochrasanztraumen oder einem Sturz aus großer Höhe (Garrett 2011). Gering dislozierte metaphysäre Frakturen können bis zum 10.–12. Lebensjahr konservativ im Oberschenkelgips unter Teilbelastung behandelt werden. Regelmäßige Röntgenkontrollen sind aufgrund des Dislokationsrisikos erforderlich, um diese rechtzeitig zu erkennen und den Therapieplan dahingehend zu adaptieren. Die Zeit der Ruhigstellung sollte je nach Alter 3–5 Wochen betragen.<br /> Die operative Therapie ist in Fällen der höhergradigen Dislokation (Seitverschiebung, Rekurvation etc.) bei älteren Patienten mit geringem Korrekturpotenzial oder auch in der Polytraumaversorgung zu bevorzugen. Unterschiedliche operative Verfahren können hier zielführend sein. Metaphysäre Frakturen können zumeist nach geschlossener Reposition mittels Kirschnerdrahtfixation (aszendierend oder deszendierend) oder Schraubenosteosynthese erfolgreich behandelt werden (Abb. 1). Im diametaphysären Bereich kann auch die deszendierende elastisch stabile intramedulläre Nagelung (ESIN) sinnvoll sein. Hiernach können Patienten frühzeitiger mobilisiert werden. Bei Patienten mit multiplen Verletzungen, Kettenfrakturen, offenen Frakturen oder einem ausgeprägten Weichteilschaden kann die Versorgung mittels Fixateur externe empfohlen werden. Jugendliche kurz vor dem Fugenschluss können in ausgewählten Fällen von einer Versorgung mittels Plattenosteosynthese unter Schonung der Wachstumsfuge profitieren.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1902_Weblinks_jatros_ortho_1902_s45_abb1.jpg" alt="" width="300" height="469" /></p> <h2>Osteoligamentäre Avulsionsfrakturen</h2> <p>Knöcherne Bandausrisse sind im Bereich des Knies selten und betreffen zumeist das mediale oder laterale Seitenband mit einer Ausrisslokalisation im Bereich des distalen Femurs. Auch hier können Achsendeformitäten im Sinne eines posttraumatischen Genus valgum oder varum oder auch knöcherne Brücken auftreten. Essenziell sind daher die fugenschonende und anatomisch korrekte Reposition des knöchernen Ausrisses und die Fixation mittels resorbierbarer Knochen- und Fadenanker. Alternativ kann auch die fugenparallele Schraubenosteosynthese erfolgen.</p> <h2>Frakturen der distalen Femurepiphyse</h2> <p>In ca. 60 % zeigen sich Lösungen oder Frakturen der distalen Femurepiphyse. Auch wenn initial keine Verletzung der Epiphyse diagnostiziert wird, kann es in der Folge durch Crush-Läsionen zu Wachstumsstörungen kommen. Da die distale Femurepiphyse ca. 40 % zum Gesamtwachstum der unteren Extremität beiträgt, wirken sich traumatische Veränderungen hier besonders gravierend aus. Daher müssen Eltern über mögliche Langzeitfolgen aufgeklärt und dementsprechende Langzeitkontrollen bis zu 2 Jahren vereinbart werden. Die Klassifikation erfolgt nach Salter-Harris. Den häufigsten Frakturtyp stellen Salter-Harris-Typ-II-Frakturen dar (Beaty 2001).<br /> Undislozierte Epiphysenlösungen und -frakturen des distalen Femurs können konservativ mittels Gipshülse therapiert werden. Eine Vollbelastung kann bereits ab dem 7. Tag erfolgen und die Ruhigstellung nach erfolgter Konsolidierung nach 3–4 Wochen beendet werden (Wall 2012). Stellt sich die Indikation zur operativen Therapie, so kann nach geschlossener Reposition die Osteosynthese mittels Kirschnerdrähten in aszendierender oder deszendierender Technik mit metaphysärem Kreuzungspunkt erfolgen. Im Falle einer Salter-Harris-II-Fraktur können additiv kanülierte Schrauben hilfreich sein. Salter- Harris-III-Verletzungen sollten mittels fugenparalleler, streng epiphysärer Schraubenosteosynthese mit kanülierten oder resorbierbaren Schrauben fixiert werden. Im Falle einer Salter-Harris-IV-Fraktur kann additiv eine fugenparallele metaphysäre kanülierte Schraube zum Einsatz kommen.</p> <h2>Knöcherne Verletzungen der Patella</h2> <p>Undislozierte Patellafrakturen werden bei intaktem Retinaculum initial konservativ therapiert. Im Gegensatz dazu erfordern dislozierte Patellalängsfrakturen die stufenlose Reposition, um sekundäre Knorpelschäden und somit eine später auftretende Arthrose zu vermeiden. Zumeist empfiehlt sich eine Schraubenosteosynthese. Im Falle von Querfrakturen kann jedoch auch eine Drahtcerclage erfolgen. Sleeve-Verletzungen können mit transossären Nähten mit einem resorbierbaren monofilen Faden, Drahtcerclagen oder Fadenankersystemen refixiert werden. Eine Ruhigstellung für 6 Wochen ist hier obligatorisch notwendig.</p> <h2>Frakturen der proximalen Tibiaepiphyse</h2> <p>Auch hier erfolgt bei gering dislozierten Frakturen die Therapie im Oberschenkelgips. Epiphysäre SH-III- und SH-IV-Tibiafrakturen oder ein Frakturspalt über 2 mm müssen operativ versorgt werden. Auch hier empfehlen sich die Kirschnerdrahtosteosynthese im Kindesalter sowie die Osteosynthese mittels einer parallel eingebrachten kanülierten Schraube bei jugendlichen Patienten. Offene Frakturen mit Weichteilschädigung erfordern zumeist eine Versorgung mittels Fixateur externe.</p> <h2>Ausrisse der Eminentia intercondylaris</h2> <p>Ausrisse der Eminentia intercondylaris zählen zu den häufigsten Epiphysenfrakturen der proximalen Tibia. Da dieser Frakturtyp mit einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes gleichzustellen ist, ist die anatomische Reposition essenziell, um die Stabilität im Kniegelenk zu erhalten (Wiegand 2014). Die Diagnose kann zumeist am konservativen Röntgen erfolgen (Abb. 2). Bleibt der Dislokationsgrad jedoch unklar, sollte eine Computertomografie oder eine Magnetresonanztomografie angeschlossen werden. Die Einteilung erfolgt nach Meyers und McKeever (Grad I–III). Während Grad I und II zumeist konservativ therapiert werden können, stellt sich bei Grad III die Indikation zur operativen Versorgung (Adams 2018). Bei einem zumeist ausgeprägten Hämarthros sollte nach erfolgter Punktion die Kniestellung in 0° erfolgen. Die volle Belastung kann frühzeitig erlaubt werden. Je nach Alter beträgt die Ruhigstellung 4–6 Wochen. Nach erfolgter Gipsabnahme muss eine Physiotherapie angeschlossen werden und langfristige Kontrollen bis zu 2 Jahre nach Trauma sollten vereinbart werden. Die Behandlung von Grad-III-Verletzungen erfolgt zumeist operativ mittels Kniearthroskopie und anschließender Refixation. Diskutiert wird die routinemäßige Kniearthroskopie ab Grad II, um Meniskusläsionen auszuschließen beziehungsweise frühzeitig zu therapieren.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1902_Weblinks_jatros_ortho_1902_s45_abb2.jpg" alt="" width="300" height="543" /></p> <h2>Proximale Tibiafrakturen</h2> <p>Besonders in der Altersgruppe der 3–6-Jährigen ist die proximale metaphysäre Fraktur ein häufig diagnostiziertes Krankheitsbild. Essenziell ist hier die Unterscheidung zwischen unkomplizierten Stauchungsfrakturen und Grünholzfrakturen, welche Achsabweichungen und Wachstumsstörungen zur Folge haben können.<br /> Metaphysäre Stauchungsfrakturen können konservativ therapiert werden. Da bei Kleinkindern eine Beteiligung der Tuberositas tibiae jedoch radiologisch nicht festgestellt werden kann, empfehlen wir eine klinische sowie radiologische Kontrolle nach 6 Monaten, um eine Rekurvation der Tibia auszuschließen.<br /> Metaphysäre Grünholzfrakturen hingegen können eine ausgeprägte Valgusfehlstellung zur Folge haben, welche initial nicht immer erkennbar ist. Eine oft harmlos erscheinende Deformität kann im Verlauf über Monate in Richtung Diaphyse gehen und endet dann im Genu valgum (Tileston 2018). Daher ist es essenziell, dass Frakturen in Valgusfehlstellung über 10° anatomisch exakt reponiert und mit einem gut geformten Oberschenkelgips ruhiggestellt werden. Bei einer eventuellen sekundären Zunahme der Valgusfehlstellung sollte die Gipskeilung erfolgen. Je nach Alter des Kindes zeigt sich eine ausreichende Konsolidierung nach 4–5 Wochen. Im Falle einer persistierenden Valgusfehlstellung sollte ein frühzeitiger Wechsel hin zu einer operativen Behandlung überlegt werden.<br /> Vollständig dislozierte proximale metaphysäre Frakturen können zumeist geschlossen reponiert und mittels gekreuzter Kirschnerdrahtosteosynthese fixiert werden. Im Anschluss erfolgt die Ruhigstellung im Oberschenkelgips für 4–6 Wochen.</p> <h2>Apophysenfrakturen der proximalen Tibia</h2> <p>Hohe Scherkräfte am Knie können zu Apophysenfrakturen der proximalen Tibia führen. Besonders Jugendliche mit einem vorbestehenden Morbus Osgood-Schlatter sind von dieser Verletzung betroffen (Arnold 2017). Aufgrund des hohen Dislokationsrisikos stellt sich die Indikation zur operativen Therapie (Abb. 3). Hier empfehlen sich die Schraubenosteosynthese und die Ruhigstellung mit Frühmobilisation für 4–6 Wochen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1902_Weblinks_jatros_ortho_1902_s46_abb3.jpg" alt="" width="300" height="433" /></p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Zunehmend werden knöcherne Verletzungen am kindlichen Knie diagnostiziert. Während gering oder nicht dislozierte Frakturen primär konservativ behandelt werden können, stellt sich bei höheren Dislokationsgraden auch im Kindesalter die Indikation zur operativen Versorgung. Das Korrekturpotenzial rund um die Wachstumsfugen des distalen Femurs und der proximalen Tibia ist begrenzt und neben dem initialen Trauma können belassene Achsabweichungen problematische Langzeitfolgen mit sich bringen. Langfristige Kontrollen sind daher essenziell notwendig, um mögliche Folgeschäden frühzeitig zu erkennen und adäquat zu therapieren.</p> </div></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>bei den Verfassern</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Rotatorenmanschetten-Ruptur: Zahl der Eingriffe sagt klinischen Verlauf vorher

Eingriffe an der Rotatorenmanschette gehören zum orthopädischen Standard. Heute werden sie routinemässig arthroskopisch durchgeführt. Am Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und ...

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...