Gelenkserhaltende Therapie bei der Valgusarthrose am oberen Sprunggelenk

Arthrosen am oberen Sprunggelenk treten mit einer Häufigkeit von ca. 1% der Bevölkerung auf. In über der Hälfte der Fälle liegt ein asymmetrischer Abrieb des Gelenkes vor, welcher gelenkserhaltend therapiert werden kann. Die therapeutischen Möglichkeiten zur Vermeidung der prothetischen Versorgung oder der Arthrodese umfassen Osteotomien, Sehnen- und Bandrekonstruktionen sowie die Knorpelchirurgie.

Keypoints

-

In frühen und mittleren Stadien der Arthrose am OSG sollten gelenkserhaltende Therapieoptionen in Erwägung gezogen werden.

-

Über die Hälfte der Patienten mit einer Arthrose am OSG präsentiert sich mit einem asymmetrischen Abriebmuster des Gelenkknorpels.

-

Im Falle eines Fortschreitens der Arthrose nach einem gelenkserhaltenden Eingriff ist die spätere prothetische Versorgung oder Versteifung des Gelenkes meist einfacher durchzuführen und führt zu einem verlässlichen Resultat.

Die Ätiologie der Arthrose am oberen Sprunggelenk (OSG) ist – im Gegensatz zu den meisten primären Arthrosen am Hüft- und Kniegelenk – vorwiegend posttraumatisch. Dies erklärt, warum die Patienten mit symptomatischer OSG-Arthrose 12 bis 15 Jahre jünger sind als Patienten mit einer entsprechenden Arthrose am Knie oder an der Hüfte. Das junge Alter dieser Patienten fordert, dass die Therapie zu einem lang anhaltenden Ergebnis führt.

Für die Therapie stehen gelenkserhaltende und gelenkdestruierende Optionen zur Verfügung. Letztere werden unterteilt in die Arthrodese und in die Sprunggelenksprothese. Die Arthrodese führt zu funktionellen Einschränkungen und Anschlussarthrosen der benachbarten Gelenke. Moderne Sprunggelenksprothesen zeigen gute mittelfristige Resultate, Langzeitresultate sind jedoch bisher noch keine verfügbar.

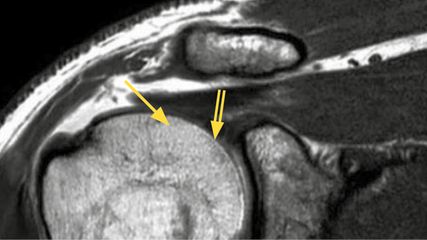

Bei einer OSG-Arthrose finden sich in 63% der Fälle Fehlstellungen am Rückfuss. Diese führen zu einer fokalen, intraartikulären Druckerhöhung und begünstigen damit den asymmetrischen Verschleiss (asymmetrische Arthrose) des Gelenkes (Abb. 1). Aus diesem Grund wurden in den letzten Jahren die Korrekturosteotomien propagiert. Diese führen zu einer Schmerzreduktion und einer Verbesserung der Gelenksfunktion. Zudem erleichtert die vorgängige Achsenkorrektur einen später allenfalls durchzuführenden Gelenksersatz mit einer Sprunggelenksprothese oder eine Arthrodese.

Abb. 1: a, b) Röntgenbilder im Stehen einer 35-jährigen Patientin 2 Jahre nach einer Malleolarfraktur. Durch die verkürzt geheilte Fibula ist es zur Ausbildung einer Valgusarthrose gekommen (asymmetrische Arthrose). c, d) Die fortgeschrittene Degeneration posterolateral kommt in der belasteten Computertomografie gut zur Darstellung und zeigt einen vollständigen Verschleiss des Knorpelüberzuges posterolateral

Anatomie und Biomechanik

Das OSG wird aus drei Knochen gebildet: Tibia, Fibula und Talus. Aus diesem Grunde können die Prinzipien der Korrekturosteotomien vom Kniegelenk nur bedingt auf das OSG übertragen werden (das Kniegelenk umfasst nur zwei tragende ossäre Strukturen: das Femur und die Tibia). Neben der isolierten Fehlstellung am OSG müssen bei der Beratung des Patienten der Mittelfuss und der Vorfuss miteinbezogen werden. Schwere Knick-Senk-Füsse führen z.B. zu einer Valgusbelastung am Rückfuss. Hohlballenfüsse führen zu einer Varusbelastung des OSG.

Diagnostik

Die Diagnostik umfasst, neben der klinischen Untersuchung, die Bildgebung. Sämtliche Röntgenbilder sollten in Belastung durchgeführt werden. Letztere umfassen Röntgenbilder des kompletten Fusses in zwei Ebenen, des OSG in zwei Ebenen sowie Ganzbeinaufnahmen. Zur Beurteilung der periartikulären Weichteile sowie des Knorpels kann ein MRT indiziert sein. Das SPECT-CT hat in der präoperativen Diagnostik von Achsenkorrekturen an Wert gewonnen. Insbesondere die prognostische Aussagekraft dieser Untersuchung wurde anhand von Studien belegt: Bipolar anreichernde Läsionen, zystische Läsionen sowie Läsionen am Talus haben prognostisch ein schlechteres Outcome nach gelenkserhaltenden Eingriffen.

Erfolgsaussichten nach einer Korrekturosteotomie

Die Korrekturosteotomien um das OSG zeigen mit ca. 80% eine ähnliche 10-Jahres-Überlebensrate wie Korrekturosteotomien am Kniegelenk. Eine schlechtere Prognose haben Patienten mit Varusarthrosen, einer Verkippung des Talus in der Malleolargabel von mehr als 7 Grad sowie einem postoperativ inkongruenten Gelenk aufgrund einer nicht korrigierten Stellung der distalen Fibula.

Gelenkserhaltende Korrektur von Valgusarthrosen

Bei der Korrektur von Valgusarthrosen am OSG müssen supramalleoläre von inframalleolären Fehlstellungen unterschieden werden. Die supramalleolären Deformitäten werden mit supramalleolären Korrekturosteomien korrigiert (Keilosteotomien oder Domosteotomien). Die inframalleolären Deformitäten werden entweder mit Subtalararthrodesen oder mit Kalkaneusosteotomien korrigiert.

Supramalleoläre Korrekturosteotomie

Wenn der Apex der Fehlstellung oberhalb oder innerhalb des OSG liegt, wird die Korrektur supramalleolär durchgeführt. Dem Chirurgen stehen sowohl die Keilosteotomie als auch die domförmige Osteotomie zur Verfügung. Bei kongruenten Gelenken (das heisst, der Talus ist weniger als 4 Grad in der Gabel verkippt) wird in der Regel eine Domosteotomie durchgeführt. Dies erlaubt auch die Korrektur von Deformitäten, bei denen der Apex innerhalb des Gelenkes liegt sowie eine zusätzliche Translation erwünscht ist.

Bei der Korrekturosteotomie von inkongruenten Gelenken (das heisst, der Talus ist in der Malleolargabel verkippt) wird meist eine Keilosteotomie durchgeführt. In aller Regel ist dies eine medial zuklappende Tibiaosteotomie mit einer Verlängerung der Fibula. Im Gegensatz zur Domosteotomie ist diese Korrektur auch biplanar möglich, das heisst, die Korrektur wird nicht nur in der koronaren, sondern auch in der sagittalen Ebene durchgeführt. Wie eingangs erwähnt, ist es äusserst wichtig, dass die Kongruenz des OSG postoperativ gewährleistet ist, das heisst nicht nur der Winkel der distalen Tibia orthograd eingestellt wird, sondern auch die Länge sowie die Position der Fibula angepasst werden (Abb. 1,2).

Abb. 2: a, b) Abschlussröntgenbilder 3 Jahre nach der supramalleolären Korrekturosteotomie. Durch eine anteromedial zuklappende Keilosteotomie der Tibia und eine Verlängerung der Fibula konnten die intraartikulären Druckspitzen vermindert werden, was zu einer Erholung des Gelenkes geführt hat

Inframalleoläre Fehlstellung

Bei Valgusarthrosen am OSG, mit einer Fehlstellung inframalleolär, wird die Korrektur unterhalb der Ebene des OSG durchgeführt. Bei sehr rigidem Subtalargelenk kann diese problemlos durch eine medialisierende Kalkaneusosteotomie erfolgen. Bei einer Instabilität subtalar, respektive sehr laxen Verhältnissen, ist die Kalkaneusosteotomie nicht verlässlich. In diesen Fällen muss eine korrigierende Subtalararthrodese erwogen werden. Analog zu den supramalleolären Korrekturosteotomien muss an die Ausbalancierung der medialen und lateralen Malleolen/Bandapparate gedacht werden. Bei einer fortgeschrittenen Valgusarthrose sollte die Kalkaneusosteotomie/Subtalararthrodese mit einer Verlängerung der distalen Fibula erfolgen.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Rotatorenmanschetten-Ruptur: Zahl der Eingriffe sagt klinischen Verlauf vorher

Eingriffe an der Rotatorenmanschette gehören zum orthopädischen Standard. Heute werden sie routinemässig arthroskopisch durchgeführt. Am Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und ...

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...