©

Getty Images/iStockphoto

Individualisierte Kniechirurgie: Teilgelenkersatz oder Totalendoprothese?

DAM

Autor:

Priv.-Doz. Dr. Gerald Gruber, MBA

Sektionsleiter Sportorthopädie und Gelenkchirurgie<br>Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie<br>Medizinische Universität Graz<br>E-Mail: info@orthopaede-graz.at

30

Min. Lesezeit

27.04.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Kniegelenksarthrosen treten in zunehmend jüngerem Alter auf, viele Betroffene wollen aber bis ins hohe Alter vielseitig aktiv bleiben und Sport treiben. In Anbetracht der stetig steigenden Operationszahlen und der großen Erwartungen unserer Patienten ist es sinnvoll, Alternativen zur totalen Knieendoprothese (Knie-TEP) in unsere Behandlungsstrategien aufzunehmen.</p>

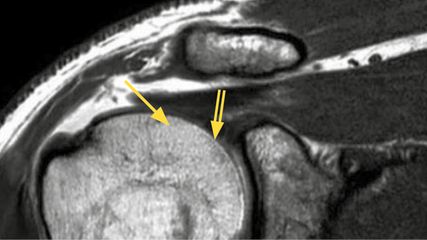

<hr />

<p class="article-content"><p>Obwohl die Knie-TEP insgesamt eine sehr erfolgversprechende Therapie­option der hochgradigen Pangonarthrose darstellt, sind ca. 10–15 % der Patienten nach Operation nicht uneingeschränkt zufrieden. Teilgelenkerhaltende Operationen, vor allem Schlittenprothesen, bieten die Möglichkeit, ausschließlich den beschädigten Anteil des Gelenkes (medial, lateral oder patellofemoral) zu ersetzen (Abb. 1 und 2). Eindeutiger Vorteil von medialen oder lateralen Schlittenprothesen ist folglich der Erhalt von funktionell intakten anatomischen Strukturen, allen voran der Kreuzbänder und des patellofemoralen Gleitlagers, das nicht selten nach Knie-TEP Probleme verursacht (Abb. 3). Zudem erreichen Patienten nach dem vergleichsweise kleineren und risikoärmeren Eingriff schneller ihre Alltagsfähigkeiten und sind auch mit einer deutlich größeren Wahrscheinlichkeit wieder in der Lage, Sport auszuüben. Verschiedene Studien haben bestätigt, dass zum Teil mehr als 90 % der Patienten nach Schlittenprothese zu ihren gewohnten Sport- und Freizeitaktivitäten zurückkehren können.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_DAM_Allgemeinm_1703_Weblinks_s24.jpg" alt="" width="1419" height="1061" /></p> <h2>Indikationen für eine Knie-TEP</h2> <p>Um Vor- und Nachteile des am häufigsten verwendeten Teilgelenkersatzes (mediale Schlittenprothese) aufzuzeigen, untersuchten Liddle et al mehr als 100 000 Patienten, die bei medialer Gonarthrose entweder eine Knie-TEP oder eine Schlittenprothese erhalten hatten. Nach 8 Jahren betrug die Haltbarkeit für die Knie-TEP im Mittel 93 % und für die medialen Schlittenprothesen 87 % . Ähnliche Implantatüberlebensraten für Schlittenprothesen von ca. 80–93 % nach 10–20 Jahren sind bereits veröffentlicht worden. Somit haben sich die Standzeiten der Schlittenprothesen an jene der Totalendoprothesen angenähert. Für die Schlittenprothese spricht laut Fachliteratur die signifikant geringere Wahrscheinlichkeit für Infekte, Insulte, Myokardinfarkte und Thromboembolien. Weiters ist der stationäre Aufenthalt nach Schlittenprothese verkürzt und die Bluttransfusionswahrscheinlichkeit vermindert. Ähnlich positive Ergebnisse für Schlittenprothesen hinsichtlich Morbidität und Mortalität konnten bereits zuvor veröffentlicht werden. Ein anderes Argument für die Implantation einer Schlittenpro­these ist die einfachere operative Revisionsmöglichkeit. Mehrere Arbeitsgruppen konnten nachweisen, dass der Wechsel von einer Schlittenprothese auf eine Knie-TEP einfacher und eher machbar ist als eine Wechseloperation bei Knie-TEP.</p> <h2>Wann ist eine Knie-TEP kontraindiziert?</h2> <p>Ein Teilgelenkersatz am Kniegelenk kann trotz der angeführten Vorteile nicht bei allen Patienten zum Einsatz kommen. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass sich die rigiden Ausschlusskriterien, primär veröffentlicht von Kozinn und Scott (1989), inzwischen gewandelt haben. Damals galten – und dies sei anekdotisch erwähnt – unter anderem ein Gewicht von mehr als 82kg, ein Patientenalter von unter 60 Jahren sowie ein sportlicher Aktivitätsanspruch als absolute Kontraindikationen. Bis heute sind fixierte O-Bein-Fehlstellungen von über 10–15 Grad, ein Streckdefizit von mehr als 10 Grad und eine Beugung von weniger als 90 Grad absolute Kontraindikationen für eine Schlittenimplantation. Die übersichtlich beschriebenen und noch immer geltenden Voraussetzungen für die Implantation einer Schlittenprothese stammen aus dem Jahr 2006 (Goodfellow et al): das Vorliegen einer anteromedialen endgradigen Arthrose, ein klinisch stabiles Kniegelenk mit funktionell intaktem vorderem und hinterem Kreuzband und weitgehend intaktem Knorpel im lateralen Kompartiment. In der letzten Dekade konnte aufgezeigt werden, dass das Vorhandensein einer Retropatellararthrose auf das klinische Ergebnis nach Schlittenprothese keinen negativen Einfluss haben muss. Bei schmerzhaftem Patellofemoralgelenk sollte eine isolierte Schlittenprothese jedoch nicht zum Einsatz kommen.</p> <h2>Ursachen für schlechte Resultate</h2> <p>Schlechte Ergebnisse des Teilgelenkersatzes am Kniegelenk sind zumeist Implantationsfehlern oder Fehlindikationen geschuldet. Es konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass eine zu geringe Implantationsanzahl von Schlittenprothesen pro Chirurg und Jahr zu signifikant schlechteren Ergebnissen und insbesondere zu einer signifikant verminderten Implantathaltbarkeit führt. Im Detail konnte anhand einer Untersuchung von mehr als 23 000 medialen Schlittenprothesen nachgewiesen werden, dass Spezialisten mit einer Fallzahl von 13 und mehr Implantationen pro Jahr signifikant bessere Ergebnisse erreichten.</p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Die Schlittenprothese bietet bei korrekter Indikationsstellung und Implantation folgende Vorteile gegenüber der Knie-TEP: eine signifikant geringere peri- und postoperative Mortalität, eine kürzere stationäre Aufenthaltsdauer, eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit einer Bluttransfusion, eine einfachere Revisionsmöglichkeit, eine schnellere Rehabilitation und eine höhere Wahrscheinlichkeit, das frühere sportliche Niveau wiederzuerlangen. Hauptgrund für das teils sehr gute Aktivitätslevel nach Schlittenprothese dürften der Erhalt funktionell intakter anatomischer Strukturen und eine dadurch verbesserte Propriozeption im Vergleich zur Knie-TEP sein. Nachteil der Schlittenprothese ist die nach heutigem Wissensstand etwas kürzere Standzeit. Unter Berücksichtigung der aktuellen Fachliteratur stellt besonders die mediale Schlittenprothese eine sichere und verlässliche Alternative zur Knie-TEP dar. In ausgewählten Fällen kann der Ersatz des Patellofemoralgelenkes, eventuell sogar in Verbindung mit einer Schlittenprothese, eine erfolgreiche Behandlungsoption erschließen. Im Vordergrund der modernen Kniechirurgie steht somit ein individualisiertes Behandlungskonzept.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>• Liddle et al: The Lancet 2014; 384: 1437-45 • Walker T et al: Z Orthop Unfall 2015; 153: 516-25 • Murray et al: Knee 2013; 20: 461-5 • Parratte S et al: CORR 2012; 470: 61-8 • Baker P et al: JBJS Am 2013; 95: 702-9</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Rotatorenmanschetten-Ruptur: Zahl der Eingriffe sagt klinischen Verlauf vorher

Eingriffe an der Rotatorenmanschette gehören zum orthopädischen Standard. Heute werden sie routinemässig arthroskopisch durchgeführt. Am Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und ...

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...