Infektionen in der Schulterarthroskopie

Jatros

Autor:

Dr. Leo Pauzenberger

Vienna Shoulder & Sports Clinic, Wien<br> E-Mail: p.leo@gmx.at

Autor:

Dr. Werner Anderl

Vienna Shoulder & Sports Clinic<br> Schulter und Sport Zentrum Mödling<br> E-Mail: werner@anderl.at

30

Min. Lesezeit

15.11.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Insgesamt stellen Infektionen in der Schulterarthroskopie glücklicherweise eine seltene, jedoch aufgrund der damit einhergehenden erheblichen Morbidität ernst zu nehmende Komplikation dar, welche durch die steigende Zahl an Schulterarthroskopien weiter an Bedeutung gewinnen wird. Liegt der Verdacht einer postoperativen Infektion nahe, sind die rasche Diagnosestellung sowie Therapieeinleitung entscheidend für ein gutes funktionelles Ergebnis. Eckpfeiler der Therapie ist ein ausgiebiges chirurgisches Débridement inklusive Materialentfernung in Kombination mit adäquater Antibiose.</p>

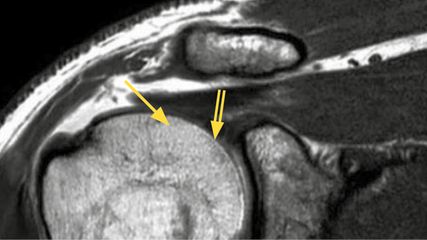

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Infektionen in der Schulterarthroskopie sind glücklicherweise selten, können jedoch mit erheblicher Morbidität einhergehen.</li> <li>Für die erfolgreiche Therapie sind eine schnelle Diagnose und rasche Behandlung unerlässlich.</li> <li>Eckpfeiler der Therapie ist ein ausgiebiges chirurgisches Débridement inklusive Materialentfernung in Kombination mit adäquater Antibiose.</li> <li>Stellt sich ein Patient nach Schulterarthroskopie mit Schmerzen vor, so ist auch bei nur geringen klinischen Symptomen an die Möglichkeit einer Infektion zu denken.</li> </ul> </div> <p>Die arthroskopische Versorgung von Pathologien des Schultergelenks entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer der am häufigsten durchgeführten und erfolgreichsten orthopädischen Operationen weltweit. Die Zahl der jährlich ambulant durchgeführten arthroskopischen Rekonstruktionen der Rotatorenmanschette wurde dabei zuletzt auf über 300 000 alleine in den USA geschätzt.<sup>1, 2</sup> Obwohl es sich bei der arthroskopischen Versorgung der Schulter generell um erfolgreiche und sichere Operationen handelt, kommen Komplikationen dennoch gelegentlich vor.<sup>3, 4</sup> Dabei machen Infektionen mit einer Inzidenz von bis zu 3,4 % einen zwar relativ geringen, aber aufgrund der damit einhergehenden schwerwiegenden Folgen für das Schultergelenk und somit die Funktion des gesamten Armes nicht unwesentlichen Teil aus.<sup>3–7</sup></p> <h2>Kasuistik</h2> <p>Ein 43-jähriger, handwerklich tätiger Patient unterzog sich an einer auswärtigen Abteilung einer arthroskopischen Rotatorenmanschettenrekonstruktion. Circa 4 Wochen nach Operation stellte sich der Patient mit diffusen Schulterschmerzen und leicht erhöhten Entzündungsparametern wieder an der erstbehandelnden Abteilung vor. Daraufhin wurde der Patient intermittierend 6 Wochen lang mit oralen Antibiotika behandelt. Eine weitere Diagnostik wurde nicht durchgeführt. Da diese Maßnahme allerdings keinerlei Besserung brachte, wurde die Antibiose beendet und der Patient zur weiteren Behandlung an den Physiotherapeuten verwiesen. Circa 6 Monate nach initialer Operation wurde der Patient an unserer Abteilung mit weiterhin bestehender Symptomatik vorstellig. Es zeigte sich die Schulter äußerlich nur minimal gerötet, jedoch druckdolent, Fieber bestand keines, jedoch berichtete der Patient bei genauer Anamnese von Abgeschlagenheit und zuvor unbekanntem deutlichem Nachtschweiß. Im Labor ergab sich einzig ein leicht erhöhter CRP-Wert (18,5mg/l). Eine durchgeführte Gelenkspunktion ergab getrübtes Punktat, sodass die Indikation zur Schulterarthroskopie gestellt wurde. Intraoperativ bestätigte sich der Verdacht einer chronischen Infektion. Durch das protrahierte Infektgeschehen bestanden quasi das gesamte Gelenk betreffende massive Chondrolysen, die Rotatorenmanschette war irreparabel destruiert (Abb. 1). Sämtliche Materialien der Erstoperation wurden entfernt, ein Débridement wurde durchgeführt und das Gelenk ausgiebig gespült. Dieser Eingriff wurde nach 3 Tagen nochmals wiederholt. Nach 5 Tagen intravenöser Antibiotikatherapie konnte der Patient in gutem Allgemeinzustand, mit blandem Lokalbefund und sinkenden Entzündungswerten unter oraler Antibiose für 4 Wochen nach Hause entlassen werden. Im Zuge der Nachkontrollen zeigte sich der Patient infektfrei und größtenteils auch relativ frei von Schmerzen, jedoch war die Funktion der betroffenen Schulter bzw. des Armes massivst beeinträchtigt, seiner manuellen Arbeit konnte der Patient nicht mehr nachgehen. Derzeit wünscht der Patient aufgrund der relativen Schmerzfreiheit keine Operation, jedoch ist im Falle zunehmender Beschwerden aufgrund der kompletten Destruktion des Gelenks bzw. der Rotatorenmanschette die Implantation einer inversen Schulterprothese angedacht. Ob der Patient zu seiner beruflichen Tätigkeit zurückkehren kann, ist mehr als fraglich.</p> <h2>Eigene Erfahrungen</h2> <p>In eigenen Untersuchungen wurden alle Patienten, die über einen 10-Jahres- Zeitraum an unserer Abteilung arthroskopisch mit einer Naht der Rotatorenmanschette versorgt wurden, erfasst.<sup>8</sup> Dabei ergab sich eine totale Infektionsrate von 8,5 pro 1000 Operationen bzw. eine Reduktion auf 2,8 pro 1000 Operationen nach Einführung routinemäßiger prophylaktischer perioperativer Antibiose ab 2010. Eine Analyse zeigte bei einer ähnlichen Anzahl an nicht rekonstruktiven Eingriffen (z.B. Entfernung eines Kalkdepots, AC-Gelenksresektionen etc.) keine einzige Infektion, unabhängig davon, ob prophylaktisch ein Antibiotikum verabreicht wurde. Wir empfehlen deshalb unbedingt die Gabe einer antibiotischen Prophylaxe, z.B. mit einem Cephalosporin der 1. Generation (z.B. 2000mg Kefazolin i.v.) oder alternativ bei relevanten Allergien mit einem Lincosamid (z.B. 900mg Clindamycin i.v.), für alle arthroskopischen Rotatorenmanschetten- Rekonstruktionen sowie sämtliche Eingriffe, bei denen mit der Einbringung von Fremdmaterialien zu rechnen ist. Für die übrigen Arthroskopien des Schultergelenks scheint eine solche prophylaktische Antibiotikagabe nicht zwingend erforderlich.</p> <p>Insgesamt konnte als häufigster Erreger <em>Staphylococcus epidermidis</em> in 39 % der Fälle isoliert werden, gefolgt von <em>Cutibacterium acnes</em> (vormals <em>Propionibacterium acnes</em>)<sup>9</sup> in 29 % und <em>Staphylococcus aureus</em> in 7 % der Fälle. Dabei ist jedoch äußerst interessant, dass durch die Einführung routinemäßiger prophylaktischer Antibiotikagabe in unserer Patientenpopulation nur mehr Infektionen mit C. acnes auftraten.</p> <p>Im Durchschnitt wurden die Patienten mit Infektionszeichen 28 Tage (2–6 Wochen) nach Operation wieder an unserer Abteilung vorstellig. Obwohl sich Patienten oft mit typischer Anamnese und Klinik zeigen, war dies nicht immer der Fall. Dabei stellte sich als einziges uniform vorhandenes Symptom diffuser Schmerz im Bereich der operierten Schulter heraus, dessen Auftreten in den ersten postoperativen Wochen sicherlich im Rahmen des normalen Verlaufs nichts per se Ungewöhnliches darstellt. Eindeutige klinische Zeichen für eine vorliegende Infektion waren nicht regelhaft vorhanden. So zeigten sich lokale Infektzeichen nur bei etwa zwei Dritteln, eine Sekretion bei der Hälfte und Fieber gar nur bei knapp einem Drittel der Fälle. Diese uneindeutige klinische Präsentation erschwert oft die rasche Diagnose einer Infektion. Vor allem, wenn sich die initiale postoperative und die frühe Rehabilitationsphase unauffällig darstellen, ist auch bei Fehlen klarer Infektzeichen immer an die Möglichkeit einer Infektion zu denken und eine solche auszuschließen. Oft lassen sich bei genauer Anamnese schließlich doch subtile Hinweise auf ein Infektgeschehen erheben (z.B. verstärkter Nachtschweiß etc.). Im Zweifel sollten die entsprechenden Blutparameter kontrolliert werden, wobei sich in unserer Untersuchung nur CRP als regelmäßig erhöht ergab.<br /> Dabei ist festzuhalten, dass in Abhängigkeit vom verursachenden Pathogen sowohl die klinische Symptomatik als auch die laborchemische Aufarbeitung deutlich variieren können. So gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Infektionen mit den „klassischen“ Gelenksempyemerregern (z.B. <em>S. epidermidis, S. aureus</em> etc.) und Infektionen mit <em>C. acnes</em>. So stellten sich Patienten mit ersteren Infektionen deutlich früher wieder mit Beschwerden vor (ca. 24d) als Patienten mit <em>C.-acnes</em>- Infektionen (ca. 42d). Während sich bei Patienten mit den häufigen Erregern <em>S. epidermidis</em> und <em>S. aureus</em> ein fulminanter klinischer Verlauf mit typischen Infektzeichen wie deutlich reduziertem Allgemeinzustand, Fieber, Schmerzen, Sekretion und hohen laborchemischen Infektparametern zeigte, verliefen Infektionen mit <em>C. acnes</em> klinisch relativ lange unauffällig mit oft nicht bzw. nur minimal erhöhten Laborwerten und hauptsächlich diffuser Schmerzsymptomatik.</p> <p>Liegt der Verdacht auf eine Infektion nahe, so sind die rasche diagnostische Abklärung und Therapie die entscheidenden Faktoren für ein funktionell zufriedenstellendes Outcome. Aufgrund oft nicht aussagekräftiger Laborwerte und unspezifischer Klinik ist bei fraglichem Infektgeschehen eine genaue Anamnese wichtig sowie immer auch eine Gelenkspunktion durchzuführen. Erhärtet sich in Zusammenschau aller erhobenen Befunde der Verdacht auf eine Infektion, sollte ohne Verzögerung eine operative Therapie eingeleitet werden. In diesem speziellen Setting kann bei unklarem Befund durchaus auch die Indikation zur quasi diagnostischen Arthroskopie gegeben sein. Besteht der Verdacht einer möglichen Infektion, insbesondere nach vorangegangenem Eingriff mit Einbringung von Fremdmaterialien (z.B. Fadenanker etc.), ist die alleinige Antibiotikagabe ohne chirurgisches Débridement nicht mehr zulässig (vgl. Kasuistik).<br /> Dabei stellt sich die Frage, ob der Eingriff wiederum rein arthroskopisch oder in offener Weise durchgeführt werden soll. Die Vor- und Nachteile beider Verfahren müssen abgewogen werden. Über die letzten 10 Jahre mussten wir die Erfahrung machen, dass rein arthroskopische Revisionen jeweils mehrmals wiederholt werden mussten, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen, wohingegen offen operativ behandelte Infekte meist (>95 % ) mit einem einzigen Eingriff saniert werden konnten. Es steht hierbei die minimal invasive, weichteilschonende (M. subscapularis bzw. M. deltoideus) Vorgehensweise im Rahmen der Arthroskopie dem damit verbundenen protrahierten Infektgeschehen sowie den Nachteilen mehrmaliger Operationen gegenüber. Ein Vorteil der offenen Operation ist weiters die Möglichkeit einer einfachen Rekonstruktion der defekten Rotatorenmanschette in transossärer Technik ohne neuerliche Einbringung von Ankermaterialien (die alleinige Einbringung von Fadenmaterial scheint keinen negativen Einfluss auf die Infektausheilung zu haben). Welche Methode gewählt wird, bleibt letztlich dem Chirurgen unter Beachtung der individuellen Patientensituation überlassen. Mit beiden Methoden konnten unserer Erfahrung nach auch im mittel- bis langfristigen Verlauf zufriedenstellende bis gute funktionelle Ergebnisse erzielt werden.</p> <p>Sollte sich nach Infektausheilung eine Defektsituation zeigen, so kommen bei intakten Knorpelverhältnissen z.B. Muskeltransferoperationen zum Einsatz, um eine zumindest teilweise Wiederherstellung der Funktion zu erreichen. Oft zeigt sich nach durchgemachtem Infekt jedoch auch eine ausgedehnte Knorpeldestruktion bzw. eine rasch progrediente sekundäre glenohumerale Arthrose, sodass auch bei relativ jungen Patienten durchaus die Indikation zur endoprothetischen Versorgung bzw. inversen Schulterprothese zu stellen ist.</p> <p>Im Gegensatz zu anderen Pathogenen erweisen sich die üblichen prophylaktischen Maßnahmen als nicht annähernd effektiv, weshalb in den letzten Jahren zahlreiche Strategien zur Verminderung des Infektionsrisikos durch C. acnes untersucht wurden. Am meisten Erfolg zu versprechen scheint derzeit die Applikation von auch in der Aknetherapie eingesetztem 5 % igem Benzylperoxid-Gel 2x/Tag für 48h bzw. 1x morgens vor Schulteroperationen, welche das Vorkommen von C. acnes im OP-Gebiet an der Schulter deutlich reduziert.<sup>10–13</sup> Ob sich diese Verminderung auch in einer Reduktion von postoperativen Infektionen manifestieren wird, muss in weiteren Studien jedoch noch untersucht werden. Weitere, jedoch nicht näher untersuchte Möglichkeiten, um das Infektionsrisiko potenziell zu reduzieren, umfassen unter anderem die sorgfältigst sterile Handhabung von Fadenmaterialien, die in und aus der Schulter geshuttelt werden, möglicherweise die Verwendung von Kanülen, besonders in komplexen Fällen mit vorhersehbar vielen Portalwechseln bzw. Hautpassagen, sowie eine möglichst zügige Operation durch einen erfahrenen Operateur.</p> <h2>Schlussfolgerung</h2> <p>Infektionen in der Schulterarthroskopie sind glücklicherweise äußerst selten, können jedoch mit erheblicher Morbidität einhergehen. Für die erfolgreiche Therapie sind eine rasche Diagnose und Behandlung unerlässlich. Stellt sich ein Patient in den Wochen nach Schulterarthroskopie mit Schmerzen vor, so ist auch bei nur geringen klinischen Symptomen an die Möglichkeit einer Infektion zu denken. Bei fraglichem Infektgeschehen ist eine genaue Anamnese besonders wichtig, immer sollte im Zweifel auch eine Gelenkspunktion durchgeführt werden. Erhärtet sich der Verdacht auf eine Infektion in Zusammenschau der Befunde, sollte ohne Verzögerung mit der Therapie begonnen werden. Die Eckpfeiler stellt dabei ein sorgfältiges chirurgisches Débridement inklusive Materialentfernung in Kombination mit adäquater Antibiose dar. Wird rasch auf eine Infektion reagiert, können im mittel- bis langfristigen Verlauf vielfach gute funktionelle Ergebnisse erzielt werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1806_Weblinks_jatros_ortho_1806_s15_tab1.jpg" alt="" width="1419" height="741" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1806_Weblinks_jatros_ortho_1806_s16_abb1.jpg" alt="" width="2149" height="781" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Iyengar JJ et al.: Arthroscopy 2014; 30: 284-8 <strong>2</strong> Jain NB et al.: BMC Musculoskelet Disord 2014; 15: 4 <strong>3</strong> Brislin KJ et al.: Arthroscopy 2007; 23: 124-8 <strong>4</strong> Berjano P et al.: Arthroscopy 1998; 14: 785-8 <strong>5</strong> Weber SC et al.: Arthroscopy 2002; 18: 88-95 <strong>6</strong> Heitmann C et al.: J Shoulder Elbow Surg 2004; 13: 13-7 <strong>7</strong> Mirzayan R et al.: J Bone Joint Surg Am 2000; 82-A: 1115-21 <strong>8</strong> Pauzenberger L et al.: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2017; 25(2): 595-601 <strong>9</strong> Scholz C FP, Kilian M: Int J Syst Evol Microbiol 2016; 66(11): 4422-2 <strong>10</strong> Dizay HH et al.: J Shoulder Elbow Surg 2017; 26(7): 1190-5 <strong>11</strong> Sabetta JR et al.: J Shoulder Elbow Surg 2015; 24(7): 995-1004 <strong>12 </strong>Kolakowski L et al.: J Shoulder Elbow Surg 2018; 27(9): 1539-44 <strong>13</strong> Scheer VM et al.: J Shoulder Elbow Surg 2018; 27(6): 957-61</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Rotatorenmanschetten-Ruptur: Zahl der Eingriffe sagt klinischen Verlauf vorher

Eingriffe an der Rotatorenmanschette gehören zum orthopädischen Standard. Heute werden sie routinemässig arthroskopisch durchgeführt. Am Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und ...

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...