Knieprotheseninfekt nach Katzenbiss am Unterschenkel

Jatros

Autor:

Ing. Dr. Martin Treven

Unfallchirurgie und Orthopädie, UKH Klagenfurt<br> E-Mail: martin.treven@auva.at

30

Min. Lesezeit

11.07.2019

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Im Februar 2018 wurde ein Patient mit einem bakteriellen Infekt einer zwei Jahre zuvor implantierten Knieprothese vorstellig. Dieser war durch eine hämatogene Streuung einer abszedierenden Katzenbisswunde am selben Unterschenkel verursacht.</p>

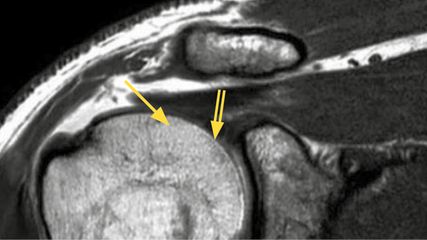

<hr />

<p class="article-content"><p>Ein 58-jähriger Angestellter erhielt in unserem Krankenhaus 2016 eine totale Knieendoprothese rechts bei primärer Gonarthrose. Zwei Monate später trat im Rahmen der Reha eine periprothetische Fraktur an der tibialen Komponente auf, eine Revisionsendoprothese musste implantiert werden. Beide Eingriffe heilten ohne Komplikation ab, der Patient war beschwerdefrei und voll mobil.<br /> Im Februar 2018 erlitt der Patient einen Biss durch seine eigene Katze am rechten Unterschenkel (Innenseite rechts im distalen Drittel) und wurde eine Woche später an unserer Ambulanz mit einem deutlichen Kniegelenkserguss und Schmerzen vorstellig. Die Katzenbisswunde war zu diesem Zeitpunkt trocken, es bestand vom klinischen Aspekt her keine Notwendigkeit einer Revision. Die Punktion des Kniegelenkes ergab jedoch einen trüben Erguss, der CRP-Wert lag bei 40 mg/dl (Normbereich: bis 0,5 mg/dl).<br /> Es erfolgten die septische Revision des rechten Kniegelenkes mit Explantation der Prothese, Einbau eines Zementspacers und Stabilisierung mittels eines gelenksüberbrückenden Fixateur externe. Die Bisswunde wurde ebenfalls revidiert, eine subkutane Abszedierung konnte nicht festgestellt werden.<br /> Die bakteriologische Untersuchung ergab eine Besiedelung der Endoprothese mit Pasteurella multocida. Der Patient wurde mit mittlerweile septischem Zustandsbild an unserer Intensivstation aufgenommen und antibiotisch mit Meropenem, Linezolid und Penicillin behandelt. Durch diese Therapie kam es zu einer raschen Stabilisierung der Kreislaufsituation und auch zu einem Rückgang des CRP-Wertes auf 22 mg/dl am zweiten postoperativen Tag. Eine weitere operative Revision erschien zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig.<br /> Am Tag 4 nach der Erstrevision stiegen jedoch die laborchemischen Entzündungsparameter wieder an. Es wurden eine neuerliche Revision und ein Wechsel des Zementspacers durchgeführt. Zwei Tage darauf zeigte sich bei der nächsten geplanten Revision nun auch eine neu aufgetretene Abszedierung im Bereich der Wade medialseitig, welche eröffnet und entsprechend drainiert wurde. Daraufhin besserten sich alle Entzündungsparameter, die lokale Wundsituation und auch das Befinden des Patienten.<br /> Eine weitere Revision wurde nach 4 Wochen aufgrund eines gebrochenen proximalen Fixateurpins erforderlich. 9 Wochen nach der Erstrevision brach der oberste Fixateurpin erneut, der Spanner wurde abgebaut und das Bein mittels Oberschenkelgips über weitere vier Wochen ruhig gestellt. Alle laborchemischen Entzündungsparameter lagen im Normbereich, die lokale Situation war infektfrei.<br /> 14 Wochen nach dem Katzenbiss am Unterschenkel konnte unserem Patienten nun neuerlich eine Revisionsknieendoprothese implantiert werden. In gleicher Sitzung wurde eine Gastrocnemiuslappenplastik zur verbesserten Weichteildeckung der streckseitigen Region durchführt, die ohne weitere Komplikationen abheilte.<br /> Die Beweglichkeit ein Jahr postoperativ liegt bei S 0-0-100, es besteht eine aktive Streckhemmung von 15 Grad. Der Patient kommt im Alltag gut zurecht und ist mit dem Ergebnis zufrieden.</p> <h2>Diskussion</h2> <p>Pasteurella multocida ist ein gramnegatives, fakultativ anaerobes Bakterium und kommt in der oralen Flora von Katzen und Hunden vor. Obwohl normalerweise für den Menschen wenig virulent, werden häufig rasch fortschreitende Infektionen nach Biss- oder Kratzwunden beobachtet.<br /> Die hämatogen verursachte Infektion einer Endoprothese stellt die häufigste Ursache eines Spätinfekts dar. Das Risiko ihres Auftretens liegt bei 1:1000 im ersten Jahr und 1:3000 ab dem zweiten Jahr. Der Fokus liegt meist im Urogenitaltrakt, in der Lunge, in der Haut oder dental.<br /> Unser gezeigter Fall spiegelt die Notwendigkeit der raschen und konsequenten operativen Intervention und antibiotischen Therapie von lokalen bakteriellen Infektionen bei Patienten mit liegenden Endoprothesen wider.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1904_Weblinks_jatros_ortho_1904_s36_abb1-3.jpg" alt="" width="750" height="422" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>beim Verfasser</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Rotatorenmanschetten-Ruptur: Zahl der Eingriffe sagt klinischen Verlauf vorher

Eingriffe an der Rotatorenmanschette gehören zum orthopädischen Standard. Heute werden sie routinemässig arthroskopisch durchgeführt. Am Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und ...

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...