Metallfreie Fixation bei der Austin- Osteotomie: Knochenschraube und bioresorbierbare Schraube

Jatros

Autor:

Dr. Thomas Herz

Abteilung für Orthopädie, BKH St. Johann in Tirol<br> E-Mail: office@drherz.at

Autor:

Priv.-Doz. Dr. Stefan Hofstätter

Abteilung für Orthopädie, Klinikum Wels-Grieskirchen<br> E-Mail: stefan.hofstaetter@klinikum-wegr.at

30

Min. Lesezeit

10.05.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Metallfreie bioresorbierbare Materialien zur internen Fixation etablieren sich immer mehr in der Orthopädie und Traumatologie, so auch in der Vorfußchirurgie. Schrauben aus Polylactid oder auch aus menschlichem Knochen bieten eine interessante Alternative zu Metallimplantaten und werden hier vorgestellt.</p>

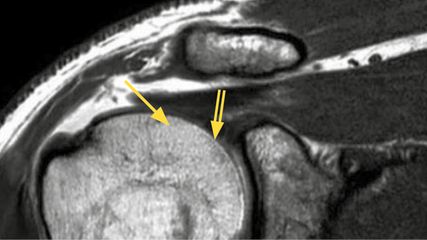

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Bei geeigneten anatomischen Verhältnissen ist eine Austin- Osteotomie bis zu einem Intermetatarsalwinkel von 19° möglich, Voraussetzung ist eine stabile interne Fixation.</li> <li>Bioresorbierbare Implantate zeigen mit Metallimplantaten vergleichbare Ergebnisse bei hoher Patientenakzeptanz.</li> <li>Homologe Knochenschrauben bieten eine vielversprechende Alternative, wissenschaftliche Untersuchungen sind noch erforderlich.</li> </ul> </div> <p>Austin et al. beschrieben in über 1200 Fällen eine Verschiebungsosteotomie zur Behandlung des geringen bis mittleren Spreizfußes mit Hallux-valgus-Deformität. Wegen der geringen Osteotomiemodifikationen (langer plantarer Schenkel) und der stabilen internen Fixation zählt sie heute im deutschsprachigen Raum zu den populärsten Operationstechniken. Die Osteotomie nach Austin wird laut US-amerikanischen Autoren bei leichten bis mäßigen Fehlstellungen – einem Intermetatarsalwinkel kleiner als 15° und einem Halluxvalgus- Winkel kleiner als 30° – eingesetzt. Trnka et al., Steinböck et al. und Hofstätter et al. teilen diese Ansicht jedoch nicht und berichten auch bei einem Intermetatarsalwinkel bis 19° und Patienten über 60 Jahre über gute Ergebnisse. Die Limitation liegt in der Breite des Metatarsalköpfchens und dem damit verbundenen Korrekturpotenzial. Harper et al. und Sarafin et al. zeigten Ende der 1990er-Jahre, dass pro Millimeter knöcherner Verschiebung 1° Intermetatarsalwinkel korrigiert wird.<br /> Verschiedenste Fixationsmethoden wie temporäre Bohrdrähte, Staples und Kleinfragmentplatten wurden in den letzten Jahren mit unterschiedlichen Komplikationen beschrieben und auch angewendet. Studien zur temporären Bohrdrahtfixation zeigten aufgrund einer unzureichenden Fixation bei bis zu 10 % der Fälle eine abgeglittene Fehlstellung des Metatarsalköpfchens sowie ein erhöhtes Risiko der Verkürzung. Weitere Komplikationen bei Bohrdrahtfixation, Platten oder Staples sind Weichteilirritationen (23 % ) und ein verspäteter knöcherner Durchbau (2,5 % ). Die stabile Schraubenfixation ermöglicht es auch bei breitem Metatarsale, die Indikation bis zu einem intermetatarsalen Winkel von 19° auszudehnen – einer der entscheidenden Vorteile der Schraubenfixation. Auch die Zeit der Nachbehandlung mit dem postoperativen Schuh kann durch die stabile Osteosynthese reduziert werden. Insbesondere Patienten unter 60 Jahren zeigen nach 4 bis 5 Wochen bei Vollbelastung Schmerzfreiheit. Biomechanische Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass die knöcherne Heilung nach ca. 4 Wochen bereits so weit fortgeschritten ist, dass annähernd normale Steifheitswerte vorliegen. Dies ist sicher auch auf die stabile interne Fixation zurückzuführen.<br /> Primär wurden dazu Werkstoffe aus Titan und Stahl verwendet, zunehmend werden jedoch auch resorbierbare Osteosynthesematerialien wie Polylactidschrauben oder aber auch die Knochenschraube verwendet und zeigen interessante Entwicklungen am Markt. Diese Implantate finden bei Patienten hohe Akzeptanz, da weder Metall im Körper verbleibt noch eine Materialentfernung notwendig ist. In der Literatur finden sich bezüglich der radiologischen Ergebnisse und klinischen Scores vergleichbare Ergebnisse wie bei Metallschrauben, der primär höhere Preis ist gesundheitsökonomisch und volkswirtschaftlich durch den Wegfall der Materialentfernung zu relativieren (keine neuerliche Aufnahme im Krankenhaus, OP-Reduktion, Krankenstandsreduktion durch Wegfall der zweiten Operation).</p> <h2>Bioresorbierbare Schraube</h2> <p>In den ersten diesbezüglichen Arbeiten 1988 (Hirvensalo et al.) bzw. 1991 (Brunetti et al.) wurden Pins aus Polyglykolsäure (PGA) bzw. Poly-p-Dioxanon (PDS) verwendet. Die mechanische Festigkeit schien ausreichend, allerdings fanden sich aseptische Gewebereaktionen der Weichteile und Osteolysen. Die Erklärung hierfür wurde in der kurzen Resorptionszeit (wenige Wochen) gesucht, weshalb das Interesse auf Polylactidsäure (PLA) fiel (Barca et al. 1997). Diese zeigt eine deutlich längere Resorptionszeit (mehrere Jahre). Dadurch konnten Weichteilreaktionen und Osteolysen deutlich reduziert werden. Aktuell kommen reine Polylactide (Poly- L-Lactid, z.B. Trim-It<sup>®</sup>, Arthrex) sowie PLA/PGA-Kopolymere (z.B. LactoSorb<sup>®</sup>, Zimmer Biomet) zur Verwendung. Polylactide bzw. Kopolymere werden je nach Dimension, Zusammensetzung und lokaler Knochensituation innerhalb von 1 (LactoSorb<sup>®</sup>) bis ca. 5 Jahren (Trim-It<sup>®</sup>) über Milchsäure in Wasser und Kohlendioxid umgewandelt. Im Gegensatz zu Metallschrauben wird die Trim-It<sup>®</sup>-Schraube nur bis zur gewünschten Tiefe eingedreht und dann der proximale Überstand abgesägt. Die Fixation entspricht einem Gewindestift. Nach den berichteten Ergebnissen in der Literatur und eigenen klinischen Erfahrungen – im BKH St. Johann in Tirol wurden seit 2007 mehr als 2000 Trim-It<sup>®</sup>- Schrauben implantiert – führt dies aber im Vergleich zu komprimierenden Schrauben nicht zu nachteiligen mechanischen Folgen wie Sekundärdislokation oder Pseudoarthrose und wirkt einer Verkürzung entgegen. Um trotzdem einen Kompressionseffekt zu erreichen, wurde von Arthrex die „Bio- Compression“-Schraube eingeführt. Osteolysen um die Schrauben wurden von den Autoren nicht beobachtet. Allerdings berichten Patienten in Einzelfällen (<1 % ) über bis zu einige Jahre nach der Operation auftretende Beschwerden im Bereich des Schraubeneintritts mit palpabler Resistenz. Hier wurden bei Revisionen Granulome mit zerfallenen Schraubenpartikeln gefunden. In einem Fall lockerte sich die Schraube ein Jahr nach der OP bei knöchern durchbauter Osteotomie und wurde in toto entfernt. Nach Entfernung der Schraubenreste traten keine weiteren Beschwerden auf. Es gab keine erhöhte Anzahl von Major-Komplikationen wie Pseudoarthrosen, AVN oder Infekte.</p> <h2>Knochenschraube „Shark Screw“</h2> <p>Rezent wurde von der österreichischen Firma Surgebright die aus der Gesichtschirurgie stammende Idee der „Knochenschraube“ wieder aufgegriffen und die „Shark Screw<sup>®</sup>“ entwickelt. Hierzu wird Knochen aus menschlicher Femurkortikalis mit Peressigsäure-Ethanol aufbereitet und zu Schrauben weiterverarbeitet. Der Hintergedanke besteht in einer osteokonduktiven Eigenschaft der Schraube, sodass vom Körper kein Material resorbiert werden muss. In vitro zeigen sich gute mechanische Eigenschaften, jedoch ist eine etwas dickere Schraube (4mm zur Austin- Fixation) notwendig. Erste Anwendungen im Klinikum Wels und BKH St. Johann in Tirol lieferten gute Ergebnisse, für 2018 ist eine gemeinsame prospektive Anwendungsstudie geplant.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1803_Weblinks_ortho_1803_s34_abb1+2.jpg" alt="" width="2343" height="1296" /></p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Die modifizierte distale L-förmige Osteotomie des Metatarsale I nach Austin (Chevron-Osteotomie) hat sich weitgehend als Standardverfahren zur Korrektur von leichten bis mittelschweren Halluxvalgus- Deformitäten durchgesetzt. Bei anatomischen Gegebenheiten wie einem breiten Metatarsalköpfchen und stabiler interner Fixation sind auch Indikationen bis zu einem Intermetatarsalwinkel von 20° möglich. Die metallfreien Schrauben (bioresorbierbare Milchsäureschrauben und Knochenschrauben) zeigen vielversprechende Ergebnisse bezüglich Sicherheit, Reproduzierbarkeit und Stabilität, ohne die Komplikationsrate zu erhöhen. Die direkte Osseointegration des Knochenimplantates in den Knochen bietet interessante Entwicklungen in der Orthopädie und Traumatologie. Sowohl klinische als auch weitere biomechanische Studien werden in nächster Zeit weitere Informationen und Ergebnisse bringen.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>bei den Verfassern</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Rotatorenmanschetten-Ruptur: Zahl der Eingriffe sagt klinischen Verlauf vorher

Eingriffe an der Rotatorenmanschette gehören zum orthopädischen Standard. Heute werden sie routinemässig arthroskopisch durchgeführt. Am Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und ...

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...