«Wir müssen die Patienten mit den Fakten konfrontieren»

Unser Gesprächspartner:

PD Dr. med. Stephan Kirschner

Direktor der Klinik für Orthopädie ViDia Kliniken, Karlsruhe Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik (2022–2023)

Das Interview führte Dr. med. Felicitas Witte

Orthopäden aus den USA kritisieren den Cut-off eines Body-Mass-Index (BMI) von 40 als Kontraindikation für einen Gelenkersatz in Knie oder Hüfte.1 Warum auch er einen starren Grenzwert kritisiert und wie man in der Praxis vorgeht, erklärt PD Dr. med. Stephan Kirschner, der derzeitige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik.

Halten Sie einen BMI-Grenzwert von 40 als Kontraindikation für eine Knie-TEP für ethisch vertretbar?

S. Kirschner: Dieser Grenzwert ist das Ergebnis von Risikoanalysen. Patienten mit diesem Gewicht haben gemäss dieser Analysen ein deutlich höheres Risiko für Komplikationen bei der Implantation einer Endoprothese. Das sind in erster Linie Infektionen, aber auch ein erhöhtes Risiko für Fehlpositionierungen und Prothesenlockerungen. Mit diesen Fakten müssen wir die Patienten konfrontieren und möglichst gemeinsam einen Weg zu einer Gewichtsreduktion finden.

Selbst Menschen mit nur leicht erhöhtem BMI schaffen es oft nicht abzunehmen. Wie motivieren Sie Ihre Patientinnen und Patienten?

S. Kirschner: Leider kenne ich auch keinen einfachen Weg zur Gewichtsreduktion, aber es gibt eine Reihe von Möglichkeiten bis zur bariatrischen Chirurgie.

In dem Artikel haben die Autoren auf unterschiedliche Risikofaktoren für perioperative Komplikationen hingewiesen, die zum Teil sogar noch ein höheres Risiko bergen als ein BMI über 40.1 Keiner von diesen Faktoren führt allerdings dazu, dass die Versorgung mit einer Knieprothese infrage gestellt wird – im Gegensatz zur Adipositas. Die Verminderung des Körpergewichts wird auch von dieser Autorengruppe angestrebt. Sofern der Patient dies nicht erreicht, votieren die Autoren für eine bestmögliche Einstellung der Risikofaktoren perioperativ und stellen die OP in Aussicht.

Das ist alles korrekt. Aber was halten Sie persönlich von einem starren BMIGrenzwert für Endoprothesen?

S. Kirschner: Der Grenzwert ist nach der EKIT(Evidenz und konsensbasierte Indikation Totalendoprothese)-Leitlinie relativ.2 Er markiert aber einen Punkt, ab dem den Patienten klar sein muss, dass ihr Risiko für Komplikationen – insbesondere Protheseninfektionen – deutlich steigt. Ich finde es gut, dass die Kollegen das Thema auf den Tisch gebracht haben. Gerade in den USA ist das noch viel wichtiger als bei uns in Europa, denn dort sind viel mehr Menschen adipös. Aber auch hier stehen wir immer wieder vor dem Problem, dass der Patient eigentlich dringend eine Knie-TEP braucht und davon profitieren würde, aber viel zu viel wiegt. Die Behandlung der schmerzhaften Gonarthrose einem morbid adipösen Patienten vorzuenthalten, halte ich für nicht vertretbar. Allerdings beginnt die Behandlung mit dem Ziel der Gewichtsreduktion.

Teilen Sie das Fazit der Autoren?

S. Kirschner: Absolut. Bei allen Patienten sollte man versuchen, sie medizinisch optimal auf die Operation vorzubereiten, statt den Eingriff nur von einem Grenzwert abhängig zu machen. Die Kollegen sagen aber nicht, dass der Grenzwert von 40 nicht gilt, sondern dass man alle anderen Risikofaktoren bestmöglichst verbessern sollte, falls der Patient dieses Ziel nicht erreichen kann. Dieses Vorgehen, bei einem elektiven Gelenkersatz eindringlich auf eine Reduktion unter 40 zu drängen und im Weiteren alle begleitenden Komorbiditäten bis zur Operation zu optimieren, finde ich sehr gut. Auch an unserer Klinik gehen wir so vor.

In Europa sind längst nicht so viele Menschen adipös wie in den USA. Halten Sie das Problem für die hiesige Situation trotzdem für relevant?

S. Kirschner: Zwar sind in Europa nicht so viele Menschen morbide adipös wie in den USA, das stimmt. Aber unter den Patienten mit Gonarthrose ist es doch ein erheblicher Teil, der sehr adipös ist, was Daten aus dem Endoprothesenregister in Deutschland zeigen: Der durchschnittliche BMI bei Primärimplantation liegt bei 29. Fasst man alle versorgten Patienten mit einem BMI über 35 zusammen, so wird jede fünfte Knieprothese bei extrem und morbid adipösen Patienten implantiert. Zudem sind diese Patienten zum Zeitpunkt der Operation ca. 10 Jahre jünger als normalgewichtige Patienten. Das hohe Körpergewicht ist neben einer X-Beinstellung und Verletzungen des Kniegelenkes ein besonderer Risikofaktor für die Entwicklung einer Gonarthrose.3 Unter diesem Gesichtspunkt ist das Vorgehen wie im Artikel auch für Deutschland und die Schweiz sehr zutreffend.

In der deutschen Leitlinie zur Indikationsstellung einer Endoprothese bei Gonarthrose heisst es, dass ein BMI ≥40 als relative Kontraindikation für eine Knie-TEP gelte.2 Finden Sie die Formulierung dort zu starr?

S. Kirschner: Ich habe an der Leitlinie mitgearbeitet und finde gut, dass wir das so formuliert haben. Wir haben ja extra geschrieben «relative» Kontraindikation. Ein wesentlicher Aspekt besteht für mich darin, einem adipösen Patienten das Risiko klar und deutlich zu kommunizieren. Dafür muss man sich in der Sprechstunde natürlich Zeit nehmen. Ich bin immer wieder froh, dass wir dann doch einige Patienten zur Gewichtsreduktion motivieren können. In der Kommunikation sind wir als Orthopäden bisher allerdings nicht sehr erfolgreich: Wenn wir morbide adipöse Patienten zu Lebensstiländerungen beraten, kommen 51% nicht mehr zum Folgetermin.4 Diese Patienten bleiben also unversorgt und das Problem mit dem Übergewicht und dem Gelenkschmerz besteht fort.

Wie vermitteln Sie dem Patienten sein erhöhtes Risiko?

S. Kirschner: Nach meiner Erfahrung ist es nützlich, wenn man sich auf den individuellen Patienten bezieht. Ein Beispiel: Ein männlicher Patient mit einem BMI von 40, der raucht, an Diabetes erkrankt ist und dessen Nierenfunktion eingeschränkt ist, hat bei Implantation einer primären Knie-TEP ein Lebenszeitrisiko für eine Protheseninfektion von 7,05%, also 7 von 100 Patienten bekommen so eine Infektion. Wenn derselbe Patient sein Gewicht auf einen BMI von 30 senkt, das Rauchen aufgibt und eine Verbesserung seiner Nierenfunktion erreicht, sinkt sein Risiko auf 1,79%.

Eine App, mit der man solche Kalkulationen einfach erstellen kann, ist im Rahmen der Konsensus-Meetings zu periprothetischen Infektionen entwickelt worden. Die Applikation heisst ICM Philly und ist für Mobiltelefone frei erhältlich. Innerhalb dieser Anwendung gibt es den einen Risikokalkulator, auf den ich mich hier bezogen habe. Leider beruhen die Berechnungen auf Daten aus den USA, sodass die Risikoevaluation nur eingeschränkt auf Europa übertragen werden kann, weil die Gesundheitsversorgung grundsätzlich anders organisiert ist. Der Zugang zu Gesundheitsleistungen ist stärker auf Eigenverantwortung ausgelegt. Es besteht keine allgemeine Krankenversicherungspflicht. Die Patienten müssen sich selbst versichern und sind zumeist direkt an den Kosten der Behandlung beteiligt. Aus diesem Grund werden Vorsorgeuntersuchungen seltener wahrgenommen.

Sehr adipösen Patienten mit einem BMI über 40 versuche ich klarzumachen, dass aufgrund ihres sehr grossen Weichteilmantels keine normale Beweglichkeit eines Kunstgelenkes und auch intraoperative Schwierigkeiten der Prothesenpositionierung zu erwarten sind. Das hilft meistens, die Motivation zur Gewichtsreduktion zu stärken. Bei Normalgewichtigen können wir im Idealfall eine Beugung bis 130° erreichen, bei Adipösen oftmals nur 90°.

Wie gehen Sie in der Praxis vor: Was sagen Sie Patienten mit einem BMI über 30 bzw. über 40, die eine Knie-TEP benötigen?

S. Kirschner: Patienten mit Kniearthrose empfehlen wir natürlich zunächst eine konservative Therapie und medikamentöse Schmerztherapie. Bei Versagen einer konservativen Therapie stellen wir die Indikation zur endoprothetischen Versorgung und erklären übergewichtigen Patienten ihr erhöhtes Risiko und dass es notwendig ist abzunehmen. All das teilen wir auch per Arztbrief dem Hausarzt mit. Jedem Patienten mit BMI zwischen 30 und 40 bieten wir an, sich in der Adipositassprechstunde mit dem Ziel einer Gewichtsreduktion vorzustellen. Für Patienten mit einem BMI über 40 ist es Pflicht, sich in der Adipositassprechstunde vorzustellen, und erst danach besprechen wir, ob nach wie vor die Indikation zur Knie-TEP gegeben ist. Gelingt es dem Patienten abzunehmen und unter einen BMI von 40 zu kommen, kann er operiert werden. Schafft er es nicht, überlegen wir gemeinsam, welche Risikofaktoren wir sonst noch verbessern können. Vielleicht gelingt es ihm, zumindest einige Monate mit dem Rauchen aufzuhören oder weniger zu rauchen. Vielleicht lässt sich sein Diabetes besser einstellen.

Manche Patienten, die wir in eine Adipositassprechstunde überwiesen haben, sehen wir nicht wieder, obwohl wir für alle Patienten einen Nachfolgetermin vereinbaren. Adipöse Patienten mit einem BMI von über 40 pauschal abzulehnen, hilft meiner Meinung nach nicht weiter.

Was halten Sie von Bestrebungen, Adipositas zu entstigmatisieren? In Hessen forderte kürzlich die Partei «Die Linke», das Erscheinungsbild ins Landesantidiskriminierungsgesetz aufzunehmen. Was sagen Sie als Arzt dazu?

S. Kirschner: Adipöse Menschen sollten natürlich nicht stigmatisiert werden. Ob das Erscheinungsbild ins Antidiskriminierungsgesetz aufgenommen werden soll, finde ich fraglich. Im Gegensatz zum Geschlecht oder zur Hautfarbe handelt es sich bei Adipositas um eine Erkrankung, die behandelt werden kann. Durch Aufnahme in ein Antidiskriminierungsgesetz könnte das Problem entstehen, dass wir die Möglichkeit zur Verringerung der Adipositas aus dem Fokus verlieren.

Dazu weiterführend:

Ist ein Cut-off bei BMI 40 ethisch und fachlich vertretbar?

Literatur:

1 Jolissaint JE et al.: An update on the management and optimization of the patient with morbid obesity undergoing hip or knee arthroplasty. Orthop Clin North Am 2023; 54: 251-7 2 S2k-Leitlinie Indikation Knieendoprothese, AWMF-Registernummer: 187-004; www.awmf.org 3Klußmann A et al.: Fall-Kontroll-Studie zur Bewertung von beruflichen Faktoren im Zusammenhang mit Gonarthrosen - die ArGon-Studie. 1. Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2010; www.baua.de 4 Foreman CW et al.: Total joint arthroplasty in the morbidly obese: how body mass index ≥40 influences patient retention, treatment decisions, and treatment outcomes. J Arthroplasty 2020; 35(1): 39-44

Das könnte Sie auch interessieren:

Ist ein Cut-off bei BMI 40 ethisch und fachlich vertretbar?

Vielfach gilt ein Body-Mass-Index (BMI) von 40 und mehr als Kontraindikation für einen Gelenkersatz. Ob das gerechtfertigt ist, kritisieren Orthopäden aus den USA und plädieren für ein ...

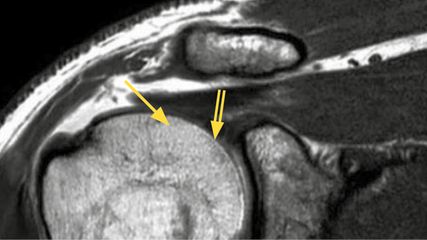

Rotatorenmanschetten-Ruptur: Zahl der Eingriffe sagt klinischen Verlauf vorher

Eingriffe an der Rotatorenmanschette gehören zum orthopädischen Standard. Heute werden sie routinemässig arthroskopisch durchgeführt. Am Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und ...

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...