<p class="article-intro">Durch den Fortschritt technologischer Fertigungsverfahren bekommen patientenspezifische Implantate und Instrumente einen höheren Stellenwert in der Tumororthopädie sowie auch in der Revisionsendoprothetik.</p>

<hr />

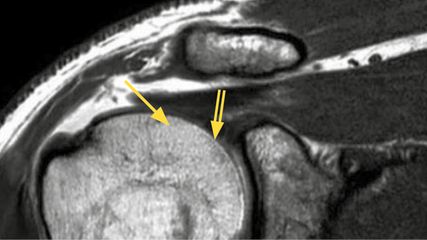

<p class="article-content"><p>Individuelle Implantate im Bereich der Hüfte wurden erstmals im größeren Umfang zur Rekonstruktion von großen Knochendefekten im Becken nach erfolgter Tumorresektion angewendet. Den ausgezeichneten Frühergebnissen standen im Langzeitverlauf hohe Infektionsraten entgegen, die eine sukzessive Reduktion der Verwendung von großen individuellen Beckenimplantaten bewirkten, sodass die Indikation in heutiger Zeit nur bei guten Weichteilverhältnissen und idealerweise bei Fehlen einer lokalen Strahlentherapie oder immunsupprimierenden Chemotherapie gegeben ist. <br />Ebenso kamen patientenspezifische Resektionslehren – lange Zeit, bevor sie in der Knieendoprothetik eingeführt wurden – in der Tumorchirurgie zur Anwendung, da sie nicht nur eine sichere Entfernung des Tumors, sondern auch exakte Schnittflächen für die Anpassung der Spezialprothese gewährleisteten. Die Verankerung dieser Prothesen erfolgte zementfrei, sowohl im Os ilium als auch im Os ischium und Os pubis, wobei sich durch Verlaufsbeobachtung und Analyse gezeigt hat, dass die Verankerung im Ilium und Ischium am stabilsten möglich ist, während im Os pubis in fast allen Fällen Lockerungen der Verankerung auftraten. Die Erkenntnis, dass für eine dauerhafte Kraftübertragung die Verankerung im Os ischium ausreichend ist, hat zu einer großzügigen Anwendung der Sockelpfannen geführt, die jedoch per se im Langzeitverlauf ebenso keine zufriedenstellenden Ergebnisse erbracht hat. So zeigte sich besonders in der Revisionschirurgie, dass sich bei Vorliegen einer Beckendiskontinuität die Überlebensraten der Pfannenverankerung signifikant verringerten.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s27.jpg" alt="" width="1417" height="1244" /><br />Neue technologische Verfahren wie das 3D-Printing haben sowohl die Planung als auch die Fertigung individueller Prothesenkomponenten im Hüftbereich revolutioniert und die Anwendungsfrequenz deutlich erhöht. Während früher die Planung anhand eines mittels verschiedener Verfahren erstellten Beckenmodells erforderlich war, wird heutzutage die Planung am Computerbildschirm durchgeführt und online mit dem Techniker diskutiert. Für die Planung der Verankerung im Knochen kann auch auf Knochendichte-Daten zurückgegriffen werden und somit können stabile Verhältnisse von der Planung weg garantiert werden. Dies gilt auch für die Verankerung der Schrauben, die in Knochensubstanz mit hoher Dichte positioniert werden können, wodurch ein Informationsgewinn gewährleistet ist, der in der intraoperativen Situation auch bei ausreichender Erfahrung nicht vorhanden wäre. Ein weiterer Vorteil ist die exakte Planung sowohl des Rotationszentrums der Hüfte als auch der Position der Pfanneneingangsebene, um Luxationssicherheit zu gewährleisten. <br />Im Folgenden sollen die häufigsten Anwendungen von individuellen Implantaten und patientenspezifischen Instrumenten im Hüftbereich besprochen werden.</p> <h2>Rekonstruktion von Knochendefekten im Acetabulum</h2> <p>Die Hauptindikation für individuelle Implantate stellen acetabuläre Defekte vom Paprosky-Typ 3A+B und Beckendiskontinuität dar. Das betrifft etwa 1–5 % aller Patienten, die einer Hüftrevision unterzogen werden. Alternativ können bei dieser Indikationsstellung auch Stützschalen mit oder ohne Verwendung von Me­tallaugmenten oder in einfachen Fällen auch die Distraktion des Acetabulums zur Anwendung kommen, während große strukturelle Allografts komplett in den Hintergrund getreten sind. Auch hat sich, wie bereits erwähnt, die Verwendung von Sockelpfannen in der Revisionschirurgie nur in einfachen Fällen bewährt, in denen aber auch mit anderen Verfahren wie Metallaugmenten in Kombination mit sphärischen oder Stützschalen gleich gute oder bessere Ergebnisse zu erzielen sind. <br />Für die Planung ist – abgesehen von der korrekten Rekonstruktion des Hüftzentrums und der Pfanneneingangsebene – darauf zu achten, dass überstehende, teils reaktiv entstandene Knochenvorsprünge am Modell abgetragen werden, um eine einfache Einbringung des Implantates zu einem späteren Zeitpunkt zu gewährleisten. Die Durchführung der Implantation wird auch zuvor am 3D-Modell geprobt und die einzelnen Schritte der Abtragung respektive der Stabilisierung werden markiert. Da die Hauptverankerung im mittleren Teil des Os ilium und großflächig am Os ischium durchgeführt wird, ist ein hinterer Zugang bei diesen Eingriffen obligat anzuwenden. Aufgrund der ausgiebigen und exakten präoperativen Planung bedarf es intraoperativ nur geringer Adaptionen des Knochens, die vorzugsweise mit einer Hochgeschwindigkeitsfräse durchgeführt werden, um das Implantat in die gewünschte Position zu bringen und stabil zu verankern. Durch die Verwendung eines tripolaren oder „Dual mobility“-Pfannensystems kann die Luxationsrate, die zu den häufigsten Komplikationen gehört, deutlich minimiert werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s27_2.jpg" alt="" width="1417" height="1260" /><br />Die in der Literatur berichteten Ergebnisse basieren in der Regel auf Fallzahlen zwischen 19 und 78 Patienten mit einer Nachuntersuchungszeit zwischen 24 und 215 Monaten. Die Infektionsraten werden zwischen 0 % und 8 % und die Luxationsraten zwischen 0 % und 30 % angegeben. In einer rezent publizierten Multicenterstudie wurden 95 Rekonstruktionen bei 94 Patienten über einen durchschnittlichen Zeitraum von 3,5 Jahren nachuntersucht und es wurde eine Zunahme des Harris-Hip-Scores von 46 auf 75 Punkte festgestellt, bei akzeptablen Komplikationsraten: Dislokation 6 % , Infektion 6 % , aseptische Lockerung 1 % .</p> <h2>Patientenspezifische Instrumente an der Hüfte</h2> <p>Patientenspezifische Instrumente (PSI) haben ihre Popularität in erster Linie in der Knietotalendoprothetik erlangt. Dennoch stehen ähnliche Systeme auch für die Hüftendoprothetik zur Verfügung. Auf Basis von radiologischen Daten des Patienten (Röntgen und/oder CT) werden anhand einer Planungssoftware Schablonen im 3D-Druck angefertigt, die sowohl die Resektion als auch die Implantation der definitiven Prothese erleichtern sollen. Bei acetabulären PSI-Systemen unterscheidet man zwischen „Constrained“- und „Non-constrained“-Modellen. Bei den „Constrained“-Varianten wird die Triangulation während des Fräs- und Positionierungsvorgangs auf die vorgegebenen Parameter durch die Schablone eingeschränkt. Die „Non-constrained“-Optionen geben durch visuelle Vorgaben (Bohrdraht bzw. Laserpointer) die optimale Positionierung des Implantates an (z.B. OPS, Corin, Cirencester, England). <br />Femorale PSI-Optionen stehen ebenso zur Verfügung, werden jedoch deutlich seltener verwendet. Sie sollen dabei helfen, die optimale Schaftgröße, -position, -version, Offset und Beinlänge zu erreichen. In den meisten Fällen wird eine Schablone mittels Bohrdraht im Bereich des Femurkopfes fixiert und danach die Resektion anhand der Schnittlehre durchgeführt. <br />Die Literatur hinsichtlich PSI in der Hüftendoprothetik ist rar und bezieht sich im Großteil hauptsächlich auf acetabuläre PSI-Varianten. Die vorhandene Literatur umfasst jedoch meist nur kleine Fallzahlen bzw. lediglich Untersuchungen am Modell. Dennoch konnte gezeigt werden, dass durchaus Vorteile bezüglich der Pfannenpositionierung gegenüber den Standardmethoden bestehen. Langzeituntersuchungen sowie Studien mit größeren Fallzahlen stehen jedoch aus. Schwer vorauszusagen ist, ob mit zunehmendem Wissen hinsichtlich spinopelviner Parameter (z.B. „pelvic tilt“) und deren Einfluss auf die Komponentenpositionierung das Potenzial für PSI in der Hüftendoprothetik eventuell noch nicht erschöpft ist.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s27_3.jpg" alt="" width="1417" height="1225" /></p> <h2>Individuelle Implantate am Femur</h2> <p>Auch wenn der Großteil an HTEP-Implantationen mit einem Standardimplantat zu bewältigen ist, kann bei komplexen Ausgangssituationen ein „Custom-made“-Implantat des proximalen Femurs eine mögliche Alternative darstellen. Der Einsatz von individuell gefertigten Schäften kann erwogen werden, wenn die Anatomie des proximalen Femurs schwer deformiert bzw. die Biomechanik im Hüftgelenk schwer rekonstruierbar erscheint. Grundvoraussetzung für die Herstellung von „Custom-made“-Femurimplantaten sind – analog zu den Acetabulum-/Beckenprothesen – die CT-Bilder des wiederherzustellenden Hüftgelenkes. Danach stehen dem Anwender zwei Verfahrensoptionen zur Verfügung. Einerseits kann anhand der Schichtbilder ein wirklich maßgeschneidertes („custom-made“) Implantat gefertigt werden. Bisher erfolgte dies größtenteils durch sogenannte CAD/CAM(„computer-aided design“/„computer-aided manufacturing“)-Methoden, wobei jedes Implantat mit computergesteuerten Fräsen aus Titanlegierungen erzeugt wurde. Durch die stetige Weiterentwicklung von 3D-Druck-Verfahren ist es mittlerweile deutlich ressourcenschonender, ein Musterbauteil zu fertigen („rapid prototyping“), anhand dessen die definitive Prothese schlussendlich gefertigt werden kann. <br />Alternativ zu den „Custom-made“-Verfahren können die radiologischen Informationen in eine Datenbank übermittelt und die radiologische Anatomie des Patienten kann mit einer Vielzahl aus CT-Bildern anderer Patienten abgeglichen werden. Dadurch kann wiederum aus einer Auswahl an Prothesenmodellen (abhängig von Anbieter und Patientenvorgaben) das sogenannte Best-Fit-Implantat gewählt werden. Vorteil dieser Methode ist der deutlich reduzierte Kosten- und Zeitaufwand, jedoch bietet, im Vergleich mit den „Custom-made“-Implantaten, dieses Verfahren nicht die Möglichkeit der exakten Anpassung an die anatomischen und biomechanischen Gegebenheiten. <br />Das Indikationsspektrum zur Verwendung von „Custom-made“-Implantaten des proximalen Femurs ist definitiv schmäler als bei maßgefertigten acetabulären bzw. Beckenprothesen. Aus der Literatur ist zu entnehmen, dass solche patientenspezifischen Schäfte bei Patienten mit Degeneration aufgrund von kongenitalen Hüftgelenkserkrankungen (z.B. fortgeschrittene Hüftdysplasie bzw. -luxation, Morbus Perthes etc.), Knochendystrophien (Morbus Paget, Osteopetrose etc.) oder proximalen Femurdeformitäten durch multiple Vor­operationen oder Trauma Verwendung finden. Herausforderungen, die dabei bewältigt werden müssen, sind eine erhöhte femorale Anteversion, die Verengung des intramedullären femoralen Kanals, massiv erhöhte/verminderte Offsets und ausgeprägte Beinlängendifferenzen.<br />Einerseits wegen der selten zu stellenden Indikation, andererseits aber auch aufgrund der Tatsache, dass ebenso mit herkömmlichen Implantaten die Anatomie bzw. Biomechanik beim Großteil dieser Patienten rekonstruierbar ist, finden sich wenige Studien mit meist geringen Fallzahlen in der rezenten Literatur. Zusätzlich sind Vergleichsstudien mit herkömmlichen Schäften bei ähnlichem Patientenkollektiv nicht verfügbar. Dementsprechend sind Aussagen über Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Vorteile gegenüber den Standardimplantaten nur schwer zu treffen. Zudem ist, aufgrund der mittlerweile bestehenden Vielzahl an verschiedenen „Off-the-shelf“-Varianten, die Notwendigkeit von „custom-made“ proximalen Femurimplantaten zu hinterfragen.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>bei den Verfassern</p>

</div>

</p>