©

Getty Images

Telemark: Disziplin aus Riesenslalom, Skispringen und Skating

Jatros

Autor:

Dr. Sebastian Sinz

Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie<br> und Sportmedizin, Wasserburg am Inn,<br> Deutschland; Teamarzt der deutschen<br> Telemark-Nationalmannschaft

30

Min. Lesezeit

23.02.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Eine verhältnismäßig junge Sportart gewinnt auf den Pisten immer mehr Anhänger: Telemark. Das Spezielle des Stils ist im Vergleich zum alpinen Skifahren, dass die Ferse beweglich und nicht fixiert ist. Die Verletzungsprophylaxe gestaltet sich schwierig.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Telemark ist eine Disziplin des Internationalen Skiverbandes (FIS). Die Sportart kommt ursprünglich aus Norwegen. Sie geht zurück auf den aus Morgedal in der Provinz Telemark stammenden Norweger Sondre Norheim, der die Technik Mitte des 19. Jahrhunderts bei einem Skisprungwettbewerb erstmals gezeigt hat.<br /> Telemark ist eine Abfahrtsskitechnik, bei der lediglich die Spitzen der Skischuhe durch eine Bindung fixiert sind. Die Fahrerinnen und Fahrer knien auf dem (kurveninneren) bergseitigen Ski, indem sie die Ferse des hinteren Fußes hochheben und den Talski nach vorne schieben. Telemark im Rennsport verbindet verschiedene Disziplinen in einem Lauf: Riesenslalom, Skispringen und Skating. Mit der charakteristischen Knieflexion bei jedem Schwung erfordert dieser Stil Kraft, Koordination und Ausdauer.<br /> Die relativ junge Sportart, die erst in den 1970er-Jahren auch außerhalb Skandinaviens Beachtung fand, ist noch keine olympische Disziplin, hat aber jede Saison eine Weltcupserie mit 15 bis 25 Rennen; jedes zweite Jahr wird zudem eine Weltmeisterschaft veranstaltet. Vor allem durch den attraktiven, rasanten und spannenden Parallelsprint ist das Interesse der Fans und Anhänger in jüngster Zeit geweckt worden. Die Zuschauerzahlen wachsen stetig und befördern die Hoffnung, dass Telemark schon bald Aufnahme in den Kanon der Sportarten bei den Olympischen Winterspielen findet.</p> <h2>Wettkampfablauf</h2> <p>Im Telemark gibt es drei verschiedene Disziplinen: Parallelsprint, Classic und Sprint. Es gibt zwei Läufe, die durchschnittlich jeweils 60 bis 90 Sekunden dauern. Die Laufzeiten werden zusammengezählt. Der Parcours besteht aus einem Riesenslalom mit einem Sprung, einer 360-Grad-Steilwandkurve und einer Skatingstrecke. Der Anteil des Riesenslaloms im Vergleich zum Skating beträgt zwischen 50 und 66 % (FIS 2013).<br /> Die Reihenfolge der verschiedenen Elemente ist folgendermaßen geregelt: Es beginnt mit einem Riesenslalom, der von einem Sprung unterbrochen wird; anschließend folgt eine 360-Grad-Steilwandkurve, die auch dazu dient, die Geschwindigkeit vor der abschließenden Skating-Strecke zu drosseln. Neben der Zeit wird auch die Technik bewertet: Für jeden Schrittfehler – etwa bei der Telemarkposition in der Kurve oder bei der nicht korrekt ausgeführten Sprunglandung – gibt es eine Strafsekunde. Beim Sprung muss eine Mindestweite erreicht werden. Wird die in den Schnee gezeichnete Linie (bei Männern ca. 30m, bei Frauen ca. 20m) nicht geschafft, bekommt der Starter drei Strafsekunden, die zur Laufzeit addiert werden.</p> <h2>Verletzungen</h2> <p>In Zusammenarbeit mit dem Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) hat das vom Ski-Weltverband FIS entwickelte Injury Surveillance System (FIS ISS) eine genaue Statistik der Verletzungen in der FISDisziplin Telemark erarbeitet – beginnend mit der Wintersaison 2006/2007. Von 2008 bis 2014 ereigneten sich im Durchschnitt 28 Verletzungen pro 100 Telemarker. Etwa 50 % der Verletzungen passierten beim Schneetraining, knapp über 40 % bei Weltcup- Rennen. Mit Abstand am häufigsten kommt es zu Gelenk-Band-Verletzungen am Knie sowie an der Hand.<br /> Im Vergleich zu den Verletzungen spielen Überlastungsschäden während der aktiven Zeit eine untergeordnete Rolle. Wie sich die ständigen Belastungen beim Sprung und im Kreisel auf den Gelenkknorpel auswirken, kann bis dato nur vermutet, nicht aber abschließend beurteilt werden.<br /> Die Vorbeugung von Verletzungen ist außerordentlich schwierig. Ein Grund dafür ist, dass viele Faktoren wie Ausrüstung, Kurssetzung, Anlage des Sprungs und Kreisels sowie die Schneebeschaffenheit und das Duell „Athlet gegen Athlet“ im Parallelsprint zusammenwirken. Überdies liegen derzeit nur wenige wissenschaftlich fundierte Untersuchungen zum Thema Verletzungsprophylaxe vor.</p></p>

Das könnte Sie auch interessieren:

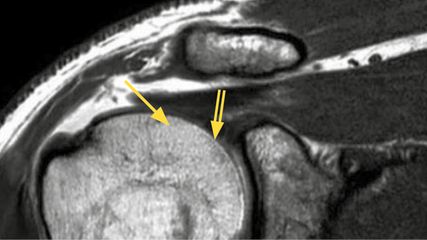

Rotatorenmanschetten-Ruptur: Zahl der Eingriffe sagt klinischen Verlauf vorher

Eingriffe an der Rotatorenmanschette gehören zum orthopädischen Standard. Heute werden sie routinemässig arthroskopisch durchgeführt. Am Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und ...

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...