©

Getty Images/iStockphoto

Therapieoptionen für patellofemorale Probleme beim Sportler

Jatros

Autor:

Dr. Florian Dirisamer

E-Mail: florian.dirisamer@orthopaedie-linz.com

Autor:

Dr. Christian Patsch

<br>Orthopädie & Sportchirurgie, Puchenau

30

Min. Lesezeit

21.11.2019

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Im Verhältnis zu ihrer Größe bereitet uns die Kniescheibe überproportional viele Schwierigkeiten. Etwa 9 % der Patienten, die eine Ambulanz oder Praxis für Sportorthopädie aufsuchen, tun dies wegen eines vorderen Knieschmerzes. Der Anteil an sportlich aktiven Patienten beträgt dabei ca. 65 %, relativ unabhängig von der ausgeübten Sportart. Es handelt sich also sicher nicht um ein orthopädisches Randthema.</p>

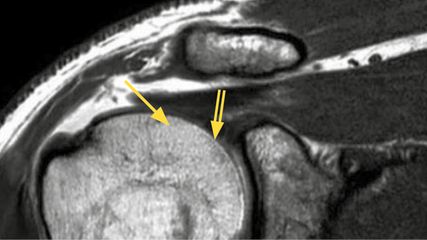

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Überlastungssyndrome des PFG haben meist einen funktionellen Hintergrund. Sie werden zum Teil durch anatomische Abweichungen (z. B. Patella alta) begünstigt und sind beim Sportler ein häufiges Problem (Inzidenz 9 %, relativ sportartunabhängig).</li> <li>Die Therapie eines patellofemoralen Schmerzsyndroms erfolgt in den meisten Fällen konservativ durch funktionelles Training, unterstützt durch technische Maßnahmen (Taping, Brace) und gegebenenfalls Schmerztherapie.</li> <li>Patellainstabilitäten sind beim Sportler in der Regel unkompliziert (ATAPI I°). Sportspezifische Faktoren beeinflussen die Therapieentscheidung aber maßgeblich mit.</li> </ul> </div> <p>Unter patellofemoralen Schmerzen („patellofemoral pain syndrome“, PFPS) verstehen wir eine Subgruppe des vorderen Knieschmerzes, dessen Genese eindeutig arthrogen ist. Davon zu unterscheiden sind also die beim Sportler häufigen Syndrome des weichteiligen vorderen Knieschmerzes, die fast immer überlastungsbedingt auftreten, wie z. B. das „jumper’s knee“. Grundsätzlich gelten beim Sportler natürlich die gleichen pathoanatomischen und biomechanischen Grundlagen wie beim Nichtsportler. Höhergradig von der Norm abweichende anatomische Verhältnisse (z. B. Trochleadysplasie) finden wir abhängig von Sportart und Leistungsniveau allerdings wesentlich seltener als in der Normalbevölkerung. Diese Pathologien sind mit Sportausübung auf höherem Niveau schlicht nicht kompatibel. Umso häufiger finden wir Syndrome funktioneller Überlastung, die durch zum Teil nur subtile anatomische Abweichungen begünstigt werden. Wesentliche Parameter für die optimale Funktion des Patellofemoralgelenkes (PFG) sind das Tracking (Alignment) und die Stabilität der Kniescheibe.</p> <h2>(Patho-)Biomechanik des PFG</h2> <p>Wir unterscheiden statische, dynamische und passive Faktoren, die das Tracking und die Stabilität der Kniescheibe gewährleisten. Die vor allem in der Schmerzgenese ebenso wichtigen funktionellen Faktoren (z. B. funktioneller Valgus) kommen ergänzend dazu.</p> <p><strong>Statische Faktoren</strong> <br />Unter den statischen Faktoren werden die knöchern definierten mechanischen Verhältnisse subsumiert. Hier spielt als ganz wesentlicher Faktor die Geometrie der Trochlea femoris eine entscheidende Rolle. Die Dysplasie ist nicht nur der wichtigste Instabilitätsfaktor des PFG (96 % der Patienten mit Trochleadysplasie haben Patellaluxationen), sie ist durch die pathologischen punktuellen Druckbelastungen im Gelenk auch häufig mit der isolierten Patellofemoralarthrose (PFA) assoziiert. <br />Die Beinachsenausrichtung spielt sowohl in der Frontalebene als auch in Bezug auf die Rotation eine wichtige Rolle. Eine valgische Beinachse führt zu einer Erhöhung des Druckes im lateralen Anteil des PFG und bewirkt über die Veränderung des Q-Winkels eine Lateralisierung der Patella. Die Auswirkungen der Torsionsverhältnisse vor allem des Femurs, aber auch der Tibia auf Tracking und intraartikulären Druck sind ähnlich. Eine verstärkte femorale Innentorsion (Werte über etwa 25° gelten hier als pathologisch) gilt als Risikofaktor der Patellainstabilität und hat über die Hyperpression im PFG auch negative Auswirkungen im Sinne der Entwicklung der Degeneration dieses Gelenkanteils. Eine tibiale Außentorsion kann vice versa als ebenso problematisch angesehen werden. <br />Ein weiterer statischer Faktor ist die Patellahöhe. Neben der biomechanisch gut nachvollziehbaren Reduktion der Stabilität der Kniescheibe bei Patellahochstand konnte in jüngster Zeit auch der Nachweis erbracht werden, dass es – konträr zur bisherigen Meinung – bei Patella alta zu pathologischen Anpressdrücken im PFG kommt.</p> <p><strong>Dynamische Faktoren</strong><br />Die dynamische Einflussgröße des Patellatrackings ist letztlich der resultierende Kraftvektor des Quadriceps. Neben der reinen Muskelkraft und der Balance der einzelnen Muskelanteile – M. vastus lateralis (VL), M. vastus medialis (VM) – sind es wiederum knöcherne Faktoren, die hier Einfluss haben. Die Position der Tuberositas tibiae, die anhand der Distanz von TTTG („ tibial tuberosity-trochlea groove“) und TTPCL („tibial tubercle posterior cruciate ligament“) ermittelt werden kann, hat Auswirkungen auf den Q-Winkel und kann zur Lateralisierung der Patella beitragen. Wichtig ist dabei, durch Anwendung des TTPCL auch zu verifizieren, ob ein tibiales Problem für die eventuelle Erhöhung des TTTG verantwortlich ist. Nur dann ist eine Intervention an der Tuberositas tibiae sinnvoll. Auch das frontale Alignment (Valgus) beeinflusst naturgemäß den Quadricepsvektor.</p> <p><strong>Passive Faktoren</strong> <br />Die passiven Stabilisatoren sind in erster Linie für die Stabilisierung der Patella relevant. Das mediale patellofemorale Ligament (MPFL) ist dabei der wichtigste Stabilisator der Kniescheibe und häufiger therapeutischer Ansatzpunkt bei Instabilität. Das laterale Retinaculum hat als allerletzte Barriere, die vor der Patellaluxation überwunden werden muss, ebenfalls einen stabilisierenden Effekt.</p> <p><strong>Bedeutung funktioneller Aspekte</strong> <br />Beim Sportler spielen funktionelle Einflüsse in der Genese des PFPS naturgemäß eine große Rolle. Durch repetitive Belastungen beim Training werden oft nur kleine funktionelle Störungen klinisch relevant. Ausübende von Sprungsportarten sind hier besonders oft betroffen, grundsätzlich können diese funktionellen patellofemoralen Schmerzen aber bei sehr vielen Belastungen (z. B. beim Schwimmsport zu 5 %) auftreten. <br />Besonderen Einfluss auf die Entstehung des PFPS hat die Kontrolle der Oberschenkeladduktion. Beim funktionellen Valgus führen die vermehrte Adduktion und Innenrotation des Femur zu einer Vergrößerung des Q-Winkels, der wiederum zu einer Erhöhung der die Patella lateralisierenden Kräfte führt (Abb. 1). Ähnliches passiert bei vermehrter oder verlängerter Pronation im Rückfuß. Die Tibia folgt der Pronation mit einer Innenrotation, was ebenfalls den Q-Winkel funktionell vergrößert und eine relative Lateralisation der Patella bewirkt. <br />Ein individuelles sensomotorisches Kräftigungsprogramm (Hüftabduktoren, Hüftaußenrotatoren, „core stability“) kann sowohl Überlastungssyndromen vorbeugen als auch therapeutisch eingesetzt werden. Im Falle einer schmerzbedingten Limitierung der Trainingsintensität können medialisierende Tapingtechniken (z. B. McConell-Taping) oder Braces mit medialisierendem Effekt auf die Patella (z. B. PatellaPro Soft Brace) eingesetzt werden. <br />Ein klarer Zusammenhang zwischen PFPS und Quadricepsmuskulatur konnte belegt werden. Muskuläre Verkürzung spielt dabei genauso eine Rolle wie eine Dysbalance der einzelnen Muskelanteile. Es geht hier vor allem um eine neuromuskuläre Dysbalance zwischen Vastus medialis und Vastus lateralis. Bei Patienten mit PFPS besteht hier in der EMG-Aktivität ein Verhältnis von etwa 0,8 : 1 zwischen diesen Muskelanteilen (normal 1 : 1). Es spielt dabei nicht nur die absolute Muskelkraft, sondern auch das Timing der Muskelkontraktion eine Rolle. Bei Patienten mit PFPS springt der Vastus medialis deutlich verzögert an. Neben den klassischen Trainingskonzepten im Rahmen der Physiotherapie kommt hier experimentell auch Botox zur Schwächung des Vastus lateralis zum Einsatz. Dies ermöglicht eine neuromuskuläre Reedukation und das Kompensieren von bestehenden Defiziten. Der Einsatz beim Sportler muss hier besonders kritisch gesehen werden. Der Einsatz von Lokalanästhetika (Neuraltherapie) zeigt in der Praxis einen ähnlichen Effekt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1906_Weblinks_jatros_ortho_1906_s19_abb1_dirisamer.jpg" alt="" width="500" height="338" /></p> <h2>Patellainstabilität beim Sportler</h2> <p>Patellainstabilitäten kommen auch beim Sportler vor. Wir beobachten hier sowohl die potenzielle Instabilität als Kofaktor eines Überlastungssyndroms als auch die objektive Patellainstabilität – die echte Luxation der Kniescheibe. Hier kommt als Folge eines direkten Traumas (z. B. beim Eishockey) die sonst sehr seltene traumatische Luxation vor, aber auch die nichttraumatische Dislokation beschäftigt uns. Generell kommen schwere Formen der Patellainstabilität (ATAPI II° und III°) aber vor allem bei Patienten mit höherem Leistungsniveau nur selten vor. Die bei der Luxation auftretenden Kräfte sind also aufgrund der weniger ausgeprägten anatomischen Risikofaktoren als höher einzustufen. Begleitverletzungen wie osteochondrale Frakturen („flake fractures“) sind daher erwartungsgemäß häufiger, wobei hierzu keine verlässlichen Daten vorliegen. Das therapeutische Vorgehen beim Sportler weicht grundsätzlich methodisch nicht von den generellen Therapiealgorithmen ab. Die ausgeübte Sportart, das Leistungsniveau und das damit verbundene Reluxationsrisiko sind aber zusätzliche individuelle Parameter, die in der Therapieentscheidung Berücksichtigung finden.</p> <h2>Therapie</h2> <p>Chirurgische Interventionen bei isolierten Schmerzsyndromen des PFG sind insgesamt kritisch zu sehen. Das PFPS ist grundsätzlich eine Domäne der konservativen Behandlung – auch beim Sportler. Die oben beschriebenen funktionellen Ansätze bilden hier den zentralen Ansatz. Wir finden aber häufig eine Assoziation mit patellofemoraler Instabilität, welche wiederum oft chirurgisch behandelt werden muss. <br />Die Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie (AGA) hat mit der Publikation des ATAPI (AGA Treatment Algorithm for Patella Instability, Abb. 2) einen auf klinischen und biomechanischen Prinzipien beruhenden Behandlungsalgorithmus für die rezidivierende Kniescheibenluxation vorgestellt. Er erlaubt die rasche klinische Einteilung der Instabilität in 3 Gruppen und ermöglicht eine grobe Abschätzung der notwendigen Maßnahmen schon beim Erstkontakt. Die Behandlungsprinzipien gelten grundsätzlich auch für die Erstluxation, wobei hier noch die Risikoabschätzung für Reluxationen (z. B. anhand des „patellar instability severity score“) zur Entscheidung, ob eine operative Intervention erforderlich ist, vorausgehen sollte.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1906_Weblinks_jatros_ortho_1906_s19_abb2_dirisamer.jpg" alt="" width="500" height="416" /></p> <p><strong>Operative Therapie</strong> <br />Die MPFL-Rekonstruktion ist die am häufigsten durchgeführte operative Maßnahme nach Patellaluxation. Da die Verletzung des MPFL bei der Patellaluxation quasi obligat ist (Verletzung des MPFL in ca. 98 % der Fälle), ist eine operative Maßnahme im Bereich des wichtigsten medialen Stabilisators zumindest Bestandteil der meisten Interventionen. Die Rekonstruktion des MPFL in unterschiedlichen Techniken ist dabei gemessen an der Reluxationsrate dem primären Repair überlegen. Essenziell für die Ergebnisqualität sind die chirurgische Präzision (Bohrkanalanlage) und das Beachten von gleichzeitig bestehenden Risikofaktoren (Abb. 3). <br />Interventionen an der Tuberositas tibiae (bei Patella alta oder erhöhtem TTPCLAbstand) werden zur Normalisierung des Trackings der Kniescheibe durchgeführt. Beim Sportler muss die Indikation dazu sehr kritisch und sportartbezogen gestellt werden. Ein therapeutischer Kompromiss zur Schonung des Streckapparates ist hier mitunter angebracht und sportmedizinisch sinnvoll. <br />Die Trochleadysplasie ist klinisch mit einer Instabilität in mittlerer Flexion (bis etwa 60°) assoziiert. Bei hochgradiger Dysplasie ist die Trochleaplastik indiziert. Dabei wird durch Resektion von subchondralem spongiösem Knochen die fehlende Trochlearinne angelegt und damit die statische Stabilität hergestellt. Da eine Sportausübung mit Leistungsanspruch mit dieser Pathologie kaum vereinbar ist, sind derartig komplexe Pathologien beim Sportler eine Rarität. <br />Die Evidenz für Achsinterventionen bei patellofemoraler Problematik ist insgesamt niedrig. Insbesondere für die Varisierung gibt es kaum Daten. Trotzdem wird ab einer Valgusdeformität von > 5° die Varisierung empfohlen; der klinische Effekt dieser Intervention ist beeindruckend. In der Regel sind hier femorale Osteotomien durchzuführen. Für Rotationskorrekturen ist die Datenlage als besser zu beurteilen, es gibt aber auch hier noch ungeklärte Fragen. Der Grenzwert zur Derotationsosteotomie bei Patellainstabilität wird derzeit mit etwa 25° (femorale Antetorsion) diskutiert. Ähnlich wie bei der Trochleadysplasie sind Interventionen an der Beinachse beim Leistungssportler sehr selten erforderlich.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1906_Weblinks_jatros_ortho_1906_s20_abb3_dirisamer.jpg" alt="" width="500" height="439" /></p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Die anatomische und biomechanische Grundlage ist beim Sportler und Nichtsportler die gleiche. Auch in der Behandlung gelten die gleichen Prinzipien. Unterschiede bestehen aber in der Auswirkung funktioneller Defizite, die aufgrund der höheren Belastung vieler Sportler oft früher relevant werden und zum PFPS führen. Bei Patellainstabiliät haben die ausgeübte Sportart und das Leistungsniveau Einfluss auf die Therapieentscheidung, im Speziellen darauf, ob die Erstluxation operativ behandelt werden muss oder nicht.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>bei den Verfassern</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Rotatorenmanschetten-Ruptur: Zahl der Eingriffe sagt klinischen Verlauf vorher

Eingriffe an der Rotatorenmanschette gehören zum orthopädischen Standard. Heute werden sie routinemässig arthroskopisch durchgeführt. Am Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und ...

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...