Die Tibialis-posterior-Insuffizienz

Autor:

Priv.-Doz. Dr. Gerhard Kaufmann

OFZ – Orthopädie, Fuß & Knie im Zentrum, Innsbruck

E-Mail: praxis@ofz-innsbruck.at

Bei ungefähr 10–15% der erwachsenen Bevölkerung besteht eine Plattfußfehlstellung, wovon 7–15% schlussendlich behandlungsbedürftige Symptome entwickeln.1 Die Prävalenz des erworbenen Pesplanovalgus in unseren Breiten wird insgesamt mit bis zu 15% angegeben.2 Trotz der Häufigkeit dieser Deformität sind zeitliche Verzögerungen bei der Diagnosestellung nicht selten. Auch bezüglich der Therapieempfehlungen herrscht nach wie vor Unklarheit.

Keypoints

-

Klinisches Leitsymptom ist ein medialer Schmerz; diagnostisch sind der Single-heel-rise-Test sowie ein Too-many-toes-Zeichen positiv.

-

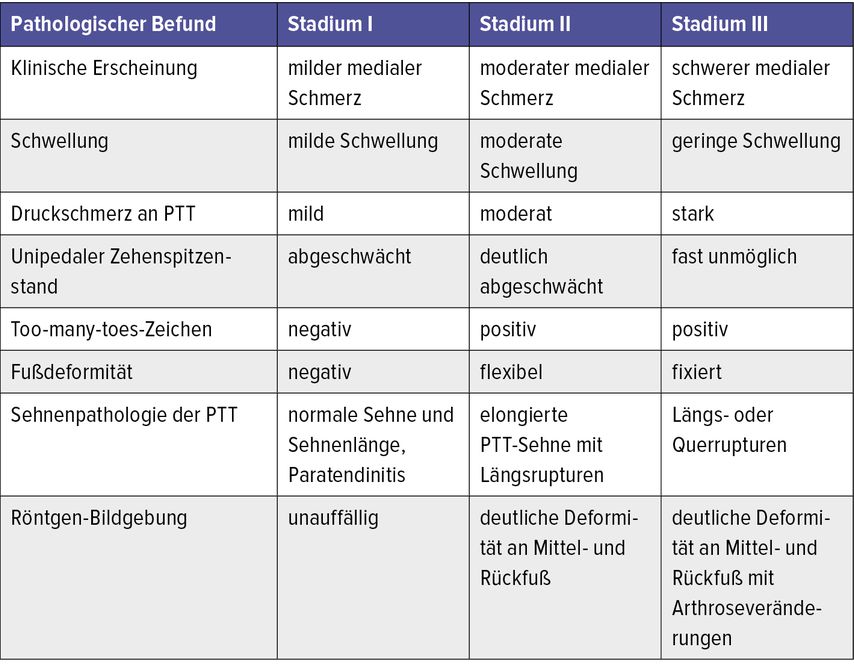

Klassifikationen (Johnson und Strom bzw. Bluman) helfen zur Kategorisierung der Deformität und bei der Therapiefestlegung.

-

Bildgebend sind sowohl MRI-Sequenzen als auch Röntgenaufnahmen unter Belastung notwendig.

-

Die chirurgische Therapie in Stadium 2 beruht auf einer medialisierenden Calcaneusosteotomie und einem Sehnentransfer der Flexor-digitorum-longus(FDL)-Sehne.

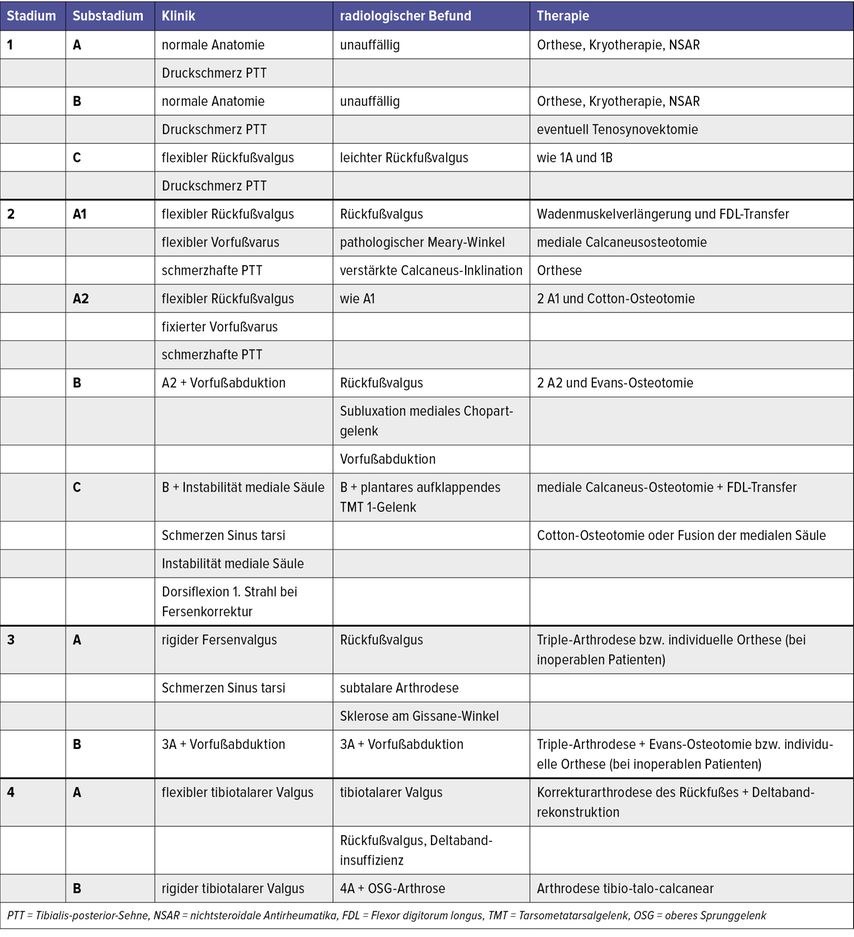

Neben einer Valgusdeformität des Fersenbeins und einer schmerzhaften Instabilität des medialen Fußbereichs können auch Verkürzungen des Wadenmuskelkomplexes sowie Deformitäten des Vorfußbereiches im Sinne einer vermehrten Abduktion oder Supination vorliegen. In der bis heute noch häufig verwendeten Klassifizierung nach Johnson und Strom werden all diese Pathologien unter dem Stadium II subsumiert (Tab. 1).3 Der Fokus liegt dabei auf der weichteiligen Problematik, im Wesentlichen die Tibialis-posterior-Sehne (PTT) betreffend. In weiterentwickelten Klassifizierungssystemen wird versucht, den anderen Pathologien vermehrt Rechnung zu tragen, um eine Feindifferenzierung vornehmen zu können. Dabei wird der Fokus mehr auf die knöcherne Pathologie gelenkt und diese entsprechend miteinbezogen. Eines der gebräuchlichsten „neueren“ Klassifikationsysteme ist das von Bluman (Tab. 2).4

Klinik

Das typische Leitsymptom ist ein ausgeprägter Schmerz im medialen Fußbereich, der häufig vom Innenknöchel bis zum Ansatz der PTT am Os naviculare lokalisiert ist. Auch eine Schwellung in diesem Bereich ist nicht ungewöhnlich. Die Schmerzen sind üblicherweise belastungsabhängig, treten aber häufig auch in Ruhe auf. Vor allem das Gehen und Laufen auf unebenem Untergrund wird als schmerzhaft empfunden. Ein Instabilitätsgefühl und eine Veränderung der Fußform treten üblicherweise erst im weiteren Krankheitsverlauf auf. Durch die Valgusposition der Ferse kann zudem eine Impingementproblematik zum Außenknöchel resultieren. Bei einer Vorfußsupination kann neben der Schuhdruckproblematik auch eine Transfermetatarsalgie mit entsprechender Schmerzhaftigkeit entstehen.

Wichtig zu erwähnen ist, dass ohne entsprechende zielgerichtete Therapie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine fixierte Fehlstellung des Rück- und Mittelfußes mit fortschreitender Arthrose aller wichtigen Rückfußgelenke (auch des oberen Sprunggelenkes) mit entsprechender Symptomatik entstehen kann und zu erwarten ist.

Diagnostik

Neben einer genauen klinischen Untersuchung der Deformität in all ihren Facetten sind vor allem bildgebende Untersuchungen wichtig. Dazu zählen belastete Röntgenaufnahmen des Fußes und des Sprunggelenks sowie eventuell noch eine ergänzende sogenannte „Long axial hindfoot view“-Projektion (Abb.1a). Diese ist der Saltzmann-Aufnahme zur genauen Vermessung des Fersenvalgus überlegen.5 Physiologischerweise ist in dieser Aufnahme die Zentralachse des Calcaneus nahezu parallel zur Tibialängsachse. In den belasteten Standardaufnahmen wird im seitlichen Strahlengang die Absenkung des Längsgewölbes anhand des Meary-Winkels (zusammmengesetzt aus Längsachse des Metatarsale 1 und Längsachse des Talus) bzw. des Calcaneus-Bodenwinkels bestimmt (Abb.1b). Ein Meary-Winkel von über 5° konnte mit einem 9-fach erhöhen Risiko für das Bestehen einer Spring-Ligament-Ruptur assoziiert werden.6 Im dorsoplantaren Strahlengang werden die Vorfußabduktion und die Subluxation im medialen Chopartgelenk mittels des talometatarsalen, des talocalcanearen (Kite-Winkels) und des talonavicularen Winkels quantifiziert (Abb.1c).

Abb. 1: a) „Long axial hindfoot view“: Die roten Linien repräsentieren die Längsachse der Tibia bzw. des Calcaneus; b) seitliches stehendes Röntgenbild mit erhöhtem Meary-Winkel (rot); c) dorsoplantares stehendes Röntgenbild mit erhöhtem Kite-Winkel (blau), talometatarsalem Winkel (grün) und talonavicularem Winkel (orange)

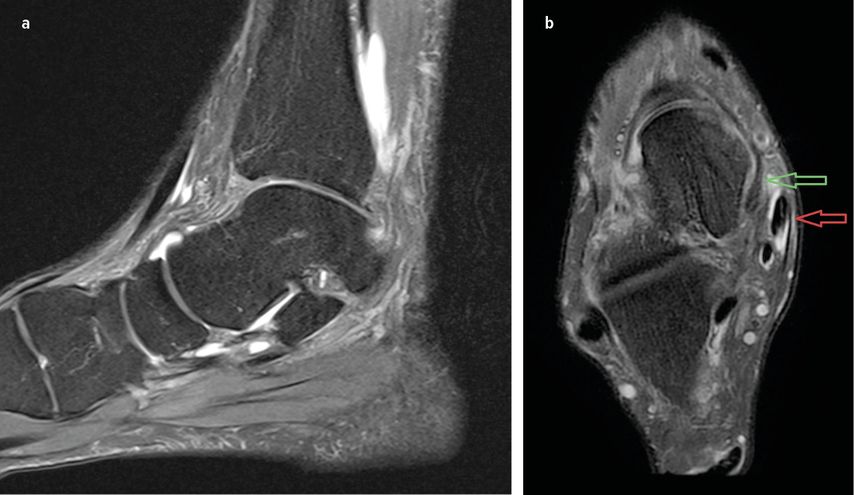

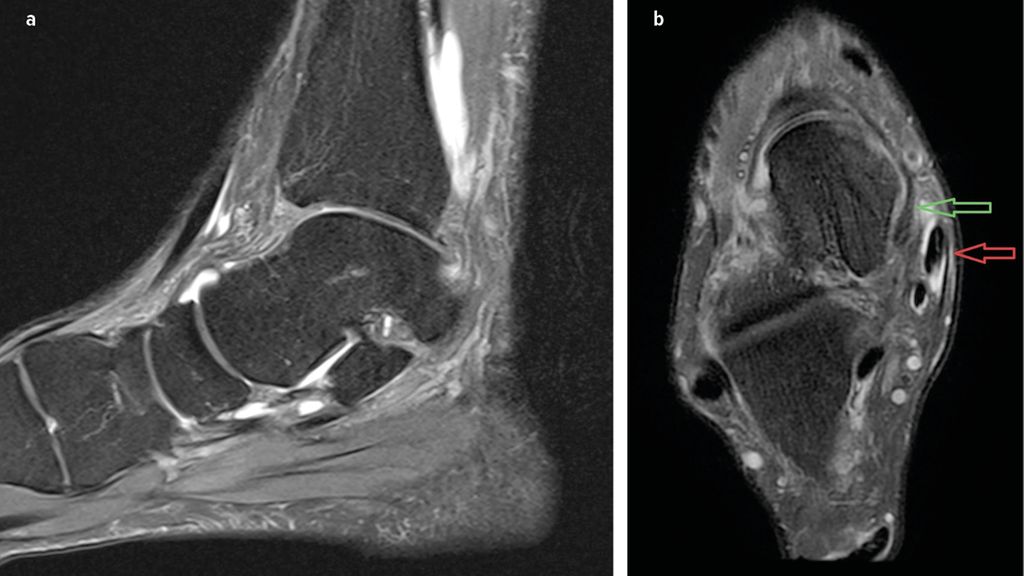

Zur Beurteilung der Weichteilpathologien ist vor allem eine MRI-Untersuchung des Rückfußes zur genauen Beurteilung der Integrität der PTT-Sehne und eventuell auch des Spring-Ligaments (Pfannenband) die wichtigste Untersuchungstechnik (Abb. 2). Begleitend kann noch eine Ultraschalluntersuchung zur funktionellen bzw. dynamischen Diagnostik der PTT-Sehne eingesetzt werden. Sowohl in den Röntgen- als auch in den MRI-Aufnahmen können in späteren Stadien der Erkrankung auch arthrotische Veränderungen beurteilt und quantifiziert werden. Im MRI wird zudem die Integrität der Flexorensehnen (v.a. FDL) beurteilt, da diese für den Sehnentransfer herangezogen werden.

Abb. 2: a) Seitliche Darstellung des Spring-Ligaments mit distaler Partialruptur und Tenosynovitis der FHL-Sehne retromalleolär; b) axiale fettsupprimierte Wichtung: verdickte, aufgetriebene PTT-Sehne mit begleitender Tenosynovitis (roter Pfeil) und verdickte degenerierte Struktur des Spring-Ligaments (grüner Pfeil)

Bei der klinischen Untersuchung werden der genaue Schmerzort, der Schwellungsgrad und die Druckschmerzhaftigkeit der PTT untersucht. Zudem sollte auf Schmerzhaftigkeiten der Rück- und Mittelfußgelenke bei Palpation und passiver Bewegung geachtet werden. Bei der passiven Testung wird zudem beurteilt, inwieweit die Fehlstellung flexibel ist (sowohl die Plattfußsituation als auch die Fersenposition). Ist sie flexibel, kann dies als Zeichen dafür gewertet werden, dass noch ein früheres Stadium der Erkrankung vorliegt. Bei einer Verkürzung des Wadenmuskelkomplexes sollte die klinische Reposition und Untersuchung in leichtem Spitzfuß mit Korrektur der Fersenposition durchgeführt werden.

Was die klinisch-pathologische Deformitätenprogression anlangt, wird nach einer Frühphase ohne sichtbare Fehlstellung mit reiner Schmerzhaftigkeit ein Fersenvalgus evident. Durch die Vorfuß-Rückfuß-Koppelung kommt es in weiterer Folge kompensatorisch zu einer vermehrten Vorfußsupination. Dies bedeutet, dass bei passiver Korrektur des Fersenvalgus der 1. Strahl in Elevationsstellung, also ohne Bodenkontakt, imponiert. In weiterer Folge kommt es zu einer zunehmenden Vorfußabduktion, was sich in einem sogenannten positiven Too-many-toes-Zeichen äußert (Abb. 3a).

Notabene zielt die funktionelle klinische Diagnostik auf die einzelnen klinisch-pathologischen Stufen ab. So wird mittels des sogenannten unipedalen Zehenspitzenstands (Single-Heel-Rise-Test, Abb. 3b) ein flexibler vom fixierten Fersenvarus abgegrenzt.7 Eine therapiebedürftige Vorfußsupination bzw. ein -varus liegt nur dann vor, wenn die Untersuchung in passiver Korrekturstellung der Ferse erfolgt. Mittels des inversen Coleman-Block-Tests kann durch Unterlegen eines Brettchens unter dem Metatarsale 1 ein Fersenvalgus demaskiert und ausgeglichen werden (Abb.3c). Ein positives Too-many-toes-Zeichen (Abb.3a) bestätigt eine pathologische Vorfußabduktion.

Abb. 3: a) Ausgeprägter Fersenvalgus mit positivem Too-many-toes-Zeichen; b) fixierter Fersenvalgus mit positivem Single-heel-rise-Test; c) inverser Coleman-Block-Test: Bei einer flexiblen Rückfußvalgusfehlstellung mit Vorfußsupination wird durch Unterlegung eines Brettchens unter dem ersten Zehenstrahl die Fehlstellung des Rückfußes kompensiert und der Fersenvalgus normalisiert, mit eingezeichneten Längsachsen von Tibia und Calcaneus (rote Linien)

Therapie

Die Therapie des erworbenen Plattfußes zielt einerseits auf die Wiederherstellung der Fußanatomie und Fußfunktion, andererseits auf die Unterbrechung des pathologischen Prozesses ab.

Die Therapiestrategie orientiert sich dabei im Wesentlichen an der Stadieneinteilung (Tab.2) bzw. wird durch diese vorgegeben. Grob gesprochen ist Stadium I der konservativen Therapie vorbehalten, während in Stadium II operative Maßnahmen als Kombination knöcherner und weichteiliger Techniken gesetzt werden. Dabei ist der Fokus auf den Gelenkserhalt gerichtet. In Stadium III und IV sind prinzipiell nur noch korrigierende Arthrodesen zielführend. Diese können bei ausgeprägten Fehlstellungen zusätzlich um begleitende Korrekturosteotomien ergänzt werden.

Was konservative Therapiemaßnahmen betrifft, sind hier im Wesentlichen die Behandlung mit antiinflammatorischen Substanzen, die Unterstützung der PTT mittels korrigierender Einlagesohlen sowie physiotherapeutische Behandlungen mit Muskelkräftigung mit primär Dehnungs- und Mobilisierungsmaßnahmen (exzentrische Muskeldehnung) und später mittels propriozeptiven Trainings zu nennen. In einer Arbeit wurde anhand einer Patientenkohorte mit 47 Füßen in Stadium I und II die insgesamte Operationsnotwendigkeit auf 11% des Patientenkollektivs beziffert.8 Was Kortikoidinjektionen der Sehne betrifft, können diese nicht befürwortet werden, da dadurch das Risiko für eine Sehnenruptur signifikant erhöht wird.9 Im Tiermodell konnte nachgewiesen werden, dass Kortikoide zu einem völligen Umbau der Sehnenstruktur mit Reduktion von Kollagen Typ 1 und zur Induktion der Apoptose sowie zur Einlagerung von Fett- und Knochenzellen führen.10,11 Die Verwendung von Orthesen kann in den frühen Stadien als Übertherapie gewertet und hinterfragt werden und ist nichtoperablen Patient:innen in Stadium III und IV vorbehalten.12

In Stadium II nach Johnson und Strom zielen die operativen Therapiemaßnahmen im Wesentlichen auf eine medialisierende Calcaneusosteotomie als knöcherne Korrektur und eine Weichteilrekonstruktion mittels FDL-Transfer und Rekonstruktion des Spring-Ligaments ab. In einer 5-Jahres-Follow-up-Untersuchung von Myerson konnte anhand von 129 Patient:innen in Stadium II, die mittels dieser Technik operativ behandelt worden waren, eine signifikante Verbesserung nachgewiesen werden.13 Bei 87% bestand zum Follow-up-Zeitpunkt eine signifikante Verbesserung der radiologischen Parameter. Klinisch zeigten 121 der Patient:innen eine Funktionsverbesserung und 125 eine deutliche Beschwerdelinderung.

Angesichts der überarbeiteten Klassifikationssysteme ist es zudem empfehlenswert, das operative Portfolio auszuweiten und entsprechend der Subklassifikation die entsprechende Pathologie zu adressieren (Tab.2). Dabei sind vor allem eine Calcaneusverlängerungsosteotomie nach Evans bzw. eine flektierende Cuneiforme-Osteotomie nach Cotton zu erwähnen.

In mehreren biomechanischen Studien konnte eine Überlegenheit des Flexor-hallucis-Transfers gegenüber dem FDL-Transfer gefunden werden.14,15 Eine endgültige Beurteilung ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch als zu früh einzustufen. Die Etablierung minimalinvasiver Osteotomieverfahren im Fußbereich hat auch zur Anwendung solcher Verfahren im Fußbereich geführt. Es konnte in mehreren Studien eine schnellere Rehabilitationszeit mit reduzierter Wundheilungsproblematik bei gleichem radiologischem Outcome nachgewiesen werden. Sie können als sichere und zuverlässige Verfahren angesehen werden.16,17

In Stadium III und IV besteht eine rigide, passiv nicht mehr korrigierbare Fußfehlstellung. Somit ist in diesen Stadien durch einen Sehnentransfer und eine reine Calcaneusosteotomie eine Funktions- oder Beschwerdeverbesserung nicht mehr zu erwarten. Diese Stadien müssen operativ mit Korrekturarthrodesen behandelt werden. Die Wahl des zu „versteifenden“ Gelenks wird anhand des klinischen und radiologischen Befundes getroffen. Die sogenannte Triple-Arthrodese mit Versteifung des Subtalar-, des medialen und des lateralen Chopartgelenks hat in Langzeituntersuchungen eine erhöhte Rate an Anschlussarthrosen gezeigt.18 Derzeit am häufigsten kommt sicherlich die sogenannte Diple- oder modifizierte Double-Arthrodese, also die Versteifung des medialen Chopartgelenks und des Subtalargelenks, zur Anwendung. Eine isolierte mediale Chopartgelenksarthrodese (Talonaviculargelenk) ist nur in Ausnahmefällen indiziert, genauso wie die klassische Double-Arthrodese mit Versteifung des medialen und lateralen Chopartgelenks. Sie kommen nur bei ausreichend guter subtalarer Beweglichkeit infrage und nur selten zur Anwendung, da üblicherweise das Subtalargelenk pathologische Veränderungen aufweist.19 Bei der Indikationsstellung sollte nicht zu lange gewartet werden, da durch den voranschreitenden pathologischen Prozess die Fehlstellung weiter zunimmt und mit der Zeit sogar auf das obere Sprunggelenk übergreifen kann.

Literatur:

1 Ling SK, Lui TH: Posterior tibial tendon dysfunction: an overview. Open Orthop J 2017; 11: 714-23 2 Dunn JE et al.: Prevalence of foot and ankle conditions in a multiethnic community sample of older adults. Am J Epidemiol 2004; 159(5): 491-8 3 Johnson KA, Strom DE: Tibialis posterior tendon dysfunction. Clin Orthop Relat Res 1989; 239: 196-206 4 Bluman EM et al.: Posterior tibial tendon rupture: arefined classification system. Foot Ankle Clin 2007; 12(2): 233-49 5 Reilingh ML et al.: Measuring hindfoot alignment radiographically: the long axial view is more reliable than the hindfoot alignment view. Skeletal Radiol 2010; 39(11): 1103-8 6 Williams G et al.: Could failure of the spring ligament complex be the driving force behind the development of the adult flatfoot deformity? J Foot Ankle Surg 2104; 53(2): 152-5 7 Kitaoka HB et al.: Stability of the arch of the foot. Foot Ankle Int 1997; 18(10): 644-8 8 Alvarez RG et al.: Stage I and II posterior tibial tendon dysfunction treated by a structured nonoperative management protocol: an orthosis and exercise program. Foot Ankle Int 2006; 27(1): 2-8 9 Nichols AW: Complications associated with the use of corticosteroids in the treatment of athletic injuries. Clin J Sport Med 2005; 15(5): 370-5 10 Muto T et al.: Temporary inductions of matrix metalloprotease-3 (MMP-3) expression and cell apoptosis are associated with tendon degeneration or rupture after corticosteroid injection. J Orthop Res 2014; 32(10): 1297-304 11 Zhang J et al.: The effects of dexamethasone on human patellar tendon stem cells: implications for dexamethasone treatment of tendon injury. J Orthop Res 2013; 31(1): 105-10 12 Desmyttere G et al.: Effect of foot orthosis design on lower limb joint kinematics and kinetics during walking in flexible pes planovalgus. A systematic review and meta-analysis. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2018; 59: 117-29 13 Myerson MS et al.: Treatment of stage II posterior tibial tendon deficiency with flexor digitorum longus tendon transfer and calcanealosteotomy. Foot Ankle Int 2004; 25(7): 445-50 14 Schuh R et al.: Flexor digitorum longus transfer and medial displacement calcaneal osteotomy for the treatment of stage II posterior tibial tendon dysfunction: kinematic and functional results of fifty one feet. Int Orthop 2013; 37(9): 1815-20 15 Spratley EM et al.: Plantarforces in flexor hallucis longus versus flexor digitorum longus transfer in adult acquired flatfoot deformity. Foot Ankle Int 2013; 34(9): 1286-93 16 Gutteck N et al.: Comparative results of percutaneous calcaneal osteotomy in correction of Hindfoot deformities. Foot Ankle Int 2019; 40(3): 276-81 17 Kendal AR et al.: Complications of minimally invasive calcaneal osteotomy versus open osteotomy. Foot Ankle Int 2015; 36(6): 685-90 18 Pell RF et al.: Clinical outcome after primary

arthrodesis. J Bone Joint Surg Am 2020; 82(1): 47-57 19 Francisco R et al.: Management of the rigid adult acquired flatfoot deformity. Foot Ankle Clin 2007; 12(2): 317-27, vii

Das könnte Sie auch interessieren:

Rotatorenmanschetten-Ruptur: Zahl der Eingriffe sagt klinischen Verlauf vorher

Eingriffe an der Rotatorenmanschette gehören zum orthopädischen Standard. Heute werden sie routinemässig arthroskopisch durchgeführt. Am Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und ...

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...