©

Getty Images/iStockphoto

Unterschenkelamputation oder Tibiarekonstruktion

Jatros

Autor:

Prim. Doz. Dr. med. Rudolf Ganger, PhD

Orthopädisches Krankenhaus Speising, Wien

Autor:

Prof. Dr. Nikolaus Schwarz

Facharzt für Unfallchirurgie, Klagenfurt <br/>E-Mail: nikolaus.schwarz@gmx.net

30

Min. Lesezeit

30.03.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Wer einmal im näheren oder ferneren Ausland als Unfallchirurg arbeitet, erkennt sehr rasch die Bedeutung der bei uns geübten Systematik in Diagnose und Therapie. Diese ist letztlich Grundvoraussetzung für gute Behandlungsergebnisse. Der folgende Fallbericht zeigt, was passiert, wenn Richtlinien fehlen oder ignoriert werden und welchen Aufwand es benötigt, ein ursprünglich relativ wenig verletztes Bein eines Kindes zu retten.</p>

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die Gesamtkosten betrugen etwas mehr als 20.000 Euro, wobei die chirurgische Behandlung im Orthopädischen Spital Speising kostenfrei war. Der Betrag wurde durch Spenden vom Rotary Club Klagenfurt, von Humanomed Klagenfurt, von Mitarbeitern des UKH Klagenfurt sowie von Privatpersonen aufgebracht.</li> <li>Besonders zu danken ist den Mitarbeitern von LEFÖ – Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen, Wien, dem Malteser Care-Ring Wien und den Mitarbeitern des Orthopädischen Spitals Speising für ihre Mitarbeit und Unterstützung sowie dem Rotary Club Klagenfurt.</li> </ul> </div> <p>Das 2003 geborene gesunde Mädchen wurde im Alter von 10 Jahren von einem Fahrzeug niedergestoßen. Die Einlieferung in das Regionalkrankenhaus einer mittelgroßen ecuadorianischen Stadt erfolgte ohne Verzögerung unmittelbar vom Unfallort. Die Aufnahmediagnose lautete: zweitgradig offene Tibiafraktur rechts (Abb. 1). Nach Wundversorgung wurde das Bein in einer dorsalen Gipsschale fixiert.</p> <p>Retrospektiv berichteten die Eltern, dass das Mädchen sehr rasch und zunehmend über starke Schmerzen im Bein klagte und dass die Zehen blau und kühl waren. Nach 3 oder 4 Tagen fiel das auch den Ärzten auf (Abb. 2a), welche schließlich ein Knieröntgen (Abb. 2b) sowie eine Beinangiografie (Abb. 2c) veranlassten. Die Epiphysenlösung des distalen Femur war wohl schon am primären Bild zu sehen (Abb. 1b), jedoch bisher nicht gewürdigt worden. Schriftliche Befunde, vor allem auch vom Unfalltag, fehlen weitgehend, sodass der Ablauf nicht rekonstruiert werden kann.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1702_Weblinks_s12.jpg" alt="" width="1415" height="1091" /></p> <p>Die Epiphysenlösung ließ sich noch geschlossen ideal reponieren und mittels Bohrdrähten fixieren. Da die Poplitealarterie selbst unverletzt geblieben war, war die Durchblutung des Beines dadurch wiederhergestellt. Es entstand jedoch ein Kompartmentsyndrom des Unterschenkels mit ausgedehnten Muskelnekrosen und permanenter Peroneus- und Tibialislähmung. In mehreren Eingriffen wurde das nekrotische Muskelgewebe reseziert, jedoch kam es wahrscheinlich über diesen Weg zur Osteitis der Tibia. Erst durch eine ausgedehnte Sequestrektomie an der Tibia konnte der Infekt beruhigt werden. Der dadurch entstandene Defekt in Schaftmitte von rund 6cm Länge wurde durch Palacos®-Zement aufgefüllt (Abb. 3a).</p> <p>Nach Ablauf eines Jahres und mehr als 25 operativen Eingriffen resultierte bei saniertem Infekt ein stark atropher Unterschenkel mit blanden Narben, fixierter Spitzfußstellung, Krallenzehenbildung, fehlender Motorik und herabgesetzter Sensibilität des Fußes (Abb. 3b). Dieses Bein war natürlich ohne Funktion.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1702_Weblinks_s13_1.jpg" alt="" width="1417" height="860" /></p> <p>1 Jahr nach dem Unfall standen die Chirurgen schließlich vor der Frage, ob es zur Amputation noch eine Alternative gäbe. In Ecuador war eine Sanierung des Tibiadefektes als nicht durchführbar erkannt worden, nachdem ein letzter Versuch eines ausländischen Arztes vor Ort mittels Transplantation von autogener Spongiosa und Verschraubung der intakten Fibula an das Schienbein erwartungsgemäß erfolglos geblieben war (Abb. 4).</p> <p>In dieser Situation wurden wir mit dem Problem konfrontiert und fanden, dass eine Lösung technisch möglich sei. Dazu musste die Patientin jedoch nach Österreich transferiert werden. Es folgten umfangreiche logistische Aktionen (Visum, Geld, Unterkunft, Betreuung, Dolmetsch etc.), um Kind und Mutter eineinhalb Jahre nach dem Unfall zur Behandlung nach Wien holen zu können. Erst nach der Zusage, dass die Behandlung im Krankenhaus Wien-Speising ohne Kosten erfolgen könne, konnte die Behandlung begonnen werden.</p> <p>Im November 2014 wurde bei präoperativ bestehender Beinlängendifferenz von 6cm die Pseudarthrose im Bereich der Tibiadiaphyse in einem Ausmaß von 5,5cm reseziert und ein Bilevel Taylor Spatial Frame mit Fußeinschluss am rechten Unterschenkel angebracht. Eine zusätzliche proximale Tibiakortikotomie wurde durchgeführt zwecks internen Knochentransports von proximal nach distal mithilfe eines flexiblen Kabels. Ziel war es, den dis­talen Defekt nach proximaler Kallusbildung zu schließen. Der Segmenttransport dauerte 105 Tage, die geplante distale Dockingoperation mit Spongiosaplastik wurde im Februar 2015 vorgenommen (Abb. 5).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1702_Weblinks_s13_2.jpg" alt="" width="1417" height="1229" /></p> <p>Der Aufenthalt in Wien dauerte insgesamt 5 Monate. Weitere 5 Monate nach der Anschluss-OP wurde der Fixateur durch einen Gipsverband für 3 Monate ersetzt. Gegen die Vereinbarung wurde der Oberschenkelgips in Ecuador jedoch durch lokale Ärzte bereits nach 4 Wochen gegen einen Unterschenkel-Sarmiento ausgewechselt. Wie befürchtet, kam es dabei zu einer chronischen Fraktur der Tibia im Bereich der Distraktionsstrecke. Der Einsatz von Markdrähten plus Oberschenkelgips für 6 Wochen führte schließlich zur Konsolidierung (Abb. 6). Die beiden letzten operativen Eingriffe wurden von uns in Ecuador durchgeführt.</p> <p>Jetzt, 4 Jahre nach dem Unfall, nach mehr als 30 Operationen und 1 Jahr nach Abschluss der chirurgischen Behandlung, kann das Mädchen das Bein nahezu schmerzfrei und ohne Gehhilfe belasten und trägt normale Sportschuhe mit einer Ferseneinlage. Es besteht eine Verkürzung des Unterschenkels um klinisch 3–4cm bei Spitzfußstellung sowie spontan versteiftem oberem Sprunggelenk. Die Wunden sind alle bland abgeheilt, das Kniegelenk ist frei beweglich. Der Fuß ist gut durchblutet, die Sensibilität eingeschränkt, Zehen und Vorfuß können aktiv nicht bewegt werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1702_Weblinks_s14.jpg" alt="" width="684" height="1290" /></p> <h2>Diskussion</h2> <p>Diese Kasuistik ist ein eindrucksvolles Beispiel einer Fehleransammlung, wie sie in Einrichtungen ohne Behandlungsstandards immer wieder zu beobachten ist. Das ist in manchen Ländern ein grundlegendes Problem, welches unseres Erachtens für mehr negative Resultate verantwortlich ist als der Mangel an medizinischer Ausrüstung. Auch besteht heute dank des Internets kein Wissensdefizit mehr, sind doch alle Informationen jederzeit einfach und von beinahe jedem Ort der Welt aus einzuholen.</p> <p>Eigentlich lernt man erst anhand derartiger negativer Beobachtungen die Bedeutung der uns geläufigen standardisierten Prozessabläufe und systematischen Behandlungsalgorithmen wirklich kennen und schätzen. Im Falle dieser Patientin haben sich die Folgen einer oberflächlichen Erstuntersuchung und damit einer inkompletten Diagnose plus nachlässiger weiterer Betreuung zu einer katastrophalen Situation verdichtet. Nach lokalen Gegebenheiten wäre die Amputation des Beines unausweichlich gewesen, wohingegen die ursprünglichen Verletzungen bei korrekter Behandlung eine folgenlose Ausheilung erwarten hätten lassen können.</p> <p>Die Frage, ob Kosten und Aufwand, welche für die gesamte Aktion erforderlich waren, zu rechtfertigen sind, ist nicht unlauter. Man kann sicher einwenden, dass für diesen Betrag 30 oder sogar mehr Kataraktoperationen in Afrika zu finanzieren wären, während hier eine einzige Beinamputation umgangen wurde. Eine – ethisch zweifelhafte – Wertung würde wohl zugunsten der Augen-OPs erfolgen müssen, aber die Abwägung hat sich uns aus nachvollziehbaren Gründen nicht gestellt. Es gab keine Alternative: Wir konnten lediglich entscheiden, ob wir die Funktion des Beines wiederherstellen können und wollen oder nicht.</p></p>

Das könnte Sie auch interessieren:

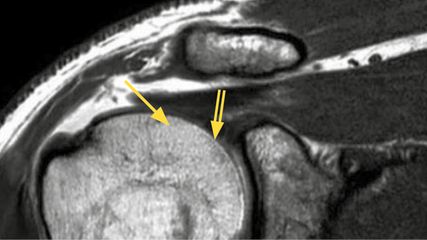

Rotatorenmanschetten-Ruptur: Zahl der Eingriffe sagt klinischen Verlauf vorher

Eingriffe an der Rotatorenmanschette gehören zum orthopädischen Standard. Heute werden sie routinemässig arthroskopisch durchgeführt. Am Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und ...

Schenkelhalsfrakturen bei Menschen mit Demenz

Patienten mit Hüftfraktur sollten zeitnah operiert werden, wenn es die Indikation zulässt – auch im Falle einer Demenz. Denn ein konservatives Vorgehen geht vor allem bei Kopf-Hals- ...

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...