Die Elimination der COPD

Bericht:

Mag. Andrea Fallent

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Weltweit betrifft COPD mehr als 300 Millionen Menschen, sie avancierte mittlerweile zur dritthäufigsten Todesursache. Im Vergleich dazu ist die Anzahl der Todesfälle durch Herzerkrankungen und Schlaganfälle gesunken. Aus diesem Grund haben international führende COPD-Experten in einer „Lancet“-Sonderpublikation wichtige Impulse für eine verbesserte Diagnostik, Therapie und Prävention zusammengefasst.

Die 29 internationalen Spezialisten der Lancet-Kommission, die seit 2019 besteht, schlagen neben einem konsequenten Schutz vor Luftverschmutzung eine Neudefinition der Krankheitstypen vor, fordern eine deutlich ausgeweitete Diagnostik und höhere Investitionen in die COPD-Forschung. Die Publikation wurde am 6. September 2022 veröffentlicht und zeit- gleich in einer Session beim ERS-Kongress in Barcelona vorgestellt.1

Etablierte Dogmen hinterfragen

„Es ist unser Ziel, die Weichen für die Eliminierung der Krankheit zu stellen, indem wir akzeptierte Dogmen infrage stellen und Debatten anregen. Wir sind uns bewusst, dass viele unserer Empfehlungen nicht als Grundlage für evidenzbasierte Leitlinien dienen konnten. Das ist aber nicht unser Ziel“, erklärte die Erstautorin der „Lancet“-Publikation, Prof. Dr. Daiana Stolz, Universitätsklinikum Freiburg. „Es braucht ein Umdenken. Wir müssen die Erkrankung früher diagnostizieren, bevor das Organ endgültig geschädigt ist, und personalisierter behandeln. Das erfordert gezielte Forschung. Gleichzeitig müssen wir Risikofaktoren wie Luftverschmutzung, pränatale Belastungen und frühkindliche Infektionen stärker berücksichtigen. Sonst riskieren wir die Fortschritte, wie wir sie beim Rauchen bereits gemacht haben, anderswo wieder zu verlieren“, so Stolz.

In der ERS-Session „Towards elimination of COPD“ referierten Stolz und drei weitere Autoren der „Lancet“-Publikation über die verschiedenen und weitgreifenden Maßnahmen, die für eine Reduktion der Morbidität und Mortalität bei COPD notwendig sind.

Parameter einer weltweiten Krise

„COPD ist eine globale Gesundheitskrise, eine Form der Pandemie“, erklärte Prof. Dr. MeiLan K. Han, University of Michigan Health, zu Beginn ihres Vortrags „Why is COPD a pandemic?“. Eine der Hauptursachen dafür sei augenscheinlich: „COPD ist unterdiagnostiziert bzw. wird relativ spät im Krankheitverlauf diagnostiziert, und dafür gibt es wiederum zahlreiche Erklärungen“, so Han. Zwei davon sind der häufig unbemerkte Umbau der tiefen Atemwege und die langsam voranschreitende emphysematöse Zerstörung des Lungenparenchyms: Die Lungenfunktion verschlechtert sich schrittweise und die Symptome werden daher oft erst spät eindeutig der COPD zugeordnet. Han: „Um die Erkrankung sehr früh diagnostizieren zu können, bräuchten wir unbedingt Vorsorgeuntersuchungen im früheren Lebensalter, bereits bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.“

Weitere Barrieren sind laut Han die fehlenden diagnostischen Möglichkeiten in vielen Regionen der Welt. COPD würde zwar Menschen aus allen Ländern und sozioökonomischen Klassen betreffen, aber das Ausmaß der Auswirkungen variiere: „Ältere Menschen und Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen,sind unverhältnismäßig stark betroffen:In diesen Ländern treten 80% der COPD-Todesfälle auf.“ Das gelte vor allem für die meisten Länder in Südostasien und Afrika, betonte Han. „Wir müssen unseren Horizont in der Prävention erweitern, die bereits mit Umweltfaktoren wie Passivrauchen und schlecht belüfteten Feuerstellen in der pränatalen Phase und in der frühen Kindheit beginnt.“

Stigmatisierung und fehlende Subventionierung

Belastende Umweltfaktoren stellen auch in Industrieländern einen entscheidenden Faktor bei der Entstehung von chronischen Lungenerkrankungen dar: Han zitierte dazu eine kanadische Kohortenstudie, die den eindeutigen Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und der Inzidenz von COPD unterstreicht.2 „Das bringt uns zu dem Punkt, dass COPD nach wie vor mit dem Mythos und dem Stigma verknüpft ist, dass sie ausschließlich starke Raucher betrifft“, erklärte Han.

Diese Missinterpretation führe bedauerlicherweise dazu, dass die finanzielle Unterstützung für die COPD-Forschung im Vergleich zu anderen Erkrankungen mit ähnlicher oder geringerer Morbidität und Mortalität hinterherhinkt: Obwohl COPD die dritthäufigste Todesursache weltweit ist, gibt es derzeit nur rund 780 laufende therapeutische klinische Studien im Zusammenhang mit der Krankheit, verglichen mit mehr als 41000 Studien zu Krebsbehandlungen.1 „Für kardiovaskuläre Erkrankungen wurden seit 1986 rund 17 verschiedene Medikamentenklassen entwickelt, für COPD sind es drei. Wenn wir die Zunahme der COPD-Morbidität und -Mortalität verhindern wollen, müssen wir koordiniert und zielstrebig vorgehen“, schloss Han ihren Vortrag.

Weiterentwicklung der diagnostischen Möglichkeiten

Auf ein weiteres Dilemma bei der COPD-Diagnose wies danachDaiana Stolz hin: „Die diagnostischen Ansätze haben sich trotz der Heterogenität der COPD seit Jahrzehnten nicht verändert und stützen sich fast ausschließlich auf die Spirometrie, die gegenüber frühen pathologischen Veränderungen unempfindlich ist, zudem zu wenig genutzt und oft falsch interpretiert wird.“ Die Spirometrie allein sei ein schlechter Prädiktor für Symptome, körperliche Leistungsfähigkeit und allgemeine Lebensqualität und erfasse auch nicht die Heterogenität der Krankheit, gab Stolz zu bedenken.

Die derzeitige allgemein gültige Definition von COPD erfordert zudem das Vorhandensein einer Ventilationsstörung, obwohl bei vielen Patienten mit normalen Spirometrieergebnissen bereits eindeutig Atemwegs- und Parenchymveränderungen vorhanden sind, betonte Stolz. Aus diesen Gründen setzt sich die Lancet-Kommission unter anderem für neue Diagnosekriterien ein, die über diespirometrische Ergebnisse hinausgehen und sensitivere Funktionstests, Histologie, bildgebende Diagnostik (CT) sowie die Evaluierung von Risikofaktoren beinhalten.

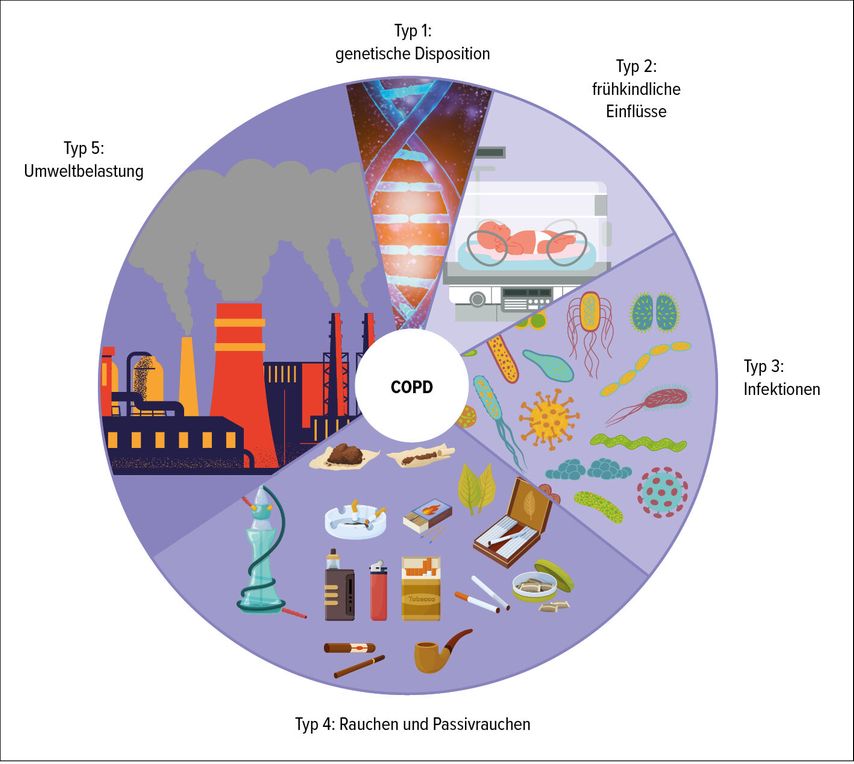

Fünf COPD-Subtypen und neue Klassifizierung von Exazerbationen

Zusätzlich wurden von den Experten fünfCOPD-Subtypen präzisiert, die auf häufigen Risikofaktoren bzw. Ätiologien basieren, von denen Nikotinkonsum nur ein relevanter Teilaspekt ist (Abb. 1). Diese Subtypen sind mit unterschiedlichen Endotypen und Phänotypen verknüpft, die eine Grundlage für zukünftige pathophysiologische Ansätze zu Prävention, Prognose und Behandlung bieten sollen (Abb. 2). Damit könne man der Heterogenität von COPD und den unterschiedlichen pathogenetischen Faktoren besser gerecht werden, betonte Stolz.

Abb. 2: Zusammenhänge zwischen den COPD-Typen der Lancet-Kommission und speziellen Endotypen und Phänotypen (modifiziert nach Stolz D et al. 2022)1

Ergänzend hat die Experten-Kommission in ihrer „Lancet“-Publikation auch eine neue Definition von Exazerbationen formuliert sowie die wesentlichen Standarduntersuchungen für den Fall einer Exazerbation aufgelistet.1 Stolz: „Wir schlagen vor, bei den Definitionen der Schweregrade ‚leichte‘ oder ‚mittelschwere Exazerbationen‘ zu streichen und stattdessen nur die Ausdrücke ‚schwere Exazerbationen‘ oder ‚nicht schwere Exazerbationen‘ zu verwenden. Die Schwere der Exazerbation kann anhand von fünf objektiven Kriterien festgelegt werden.“

Investitionen für eine raschere Diagnose und bessere Therapien

Prof. Dr. Donald Sin, University of British Columbia, Vancouver, erwähnte in seinem Vortrag „Pharmacological and nonpharmacological unmet needs” mögliche neue Werkzeuge, um die COPD im Frühstadium zu identifizieren, da die Spirometrie dafür nur bedingt geeignet sei: „Sobald man damit eine COPD diagnostiziert, hat der Patient bereits mindestens 50% seiner kleinen Atemwege verloren.“

Als vielversprechendes, derzeit nur für Forschungszwecke verfügbares bildgebendes Verfahrenhob Sin die Lungen-MRT mit hyperpolarisiertem Xenon-129 hervor. Die Xe-MRT erlaubt in kürzester Zeit Einblicke in die Mikrostruktur und Funktion der Lunge, einschließlich des Gasaustauschs mit roten Blutkörperchen – Parameter, die mit klinischen Standardmethoden nicht zugänglich sind.

Sin unterstrich ebenfalls die Notwendigkeit der Entwicklung neuer Therapiemöglichkeiten anhand von genetischen Faktoren sowie unterschiedlichen Phänotypen bzw. Biomarkern bei COPD: „Die Zurückhaltung der Arzneimittelhersteller, in neue Medikamente zu investieren, die auf eine eingeschränkte Patientenpopulation abzielen, ist mit Blick aufdie Kosten der Phänotypisierung und der Komplexität des Studiendesigns angesichts des Fehlens von Surrogatmarkern vielleicht verständlich. Diese Situation muss sich trotzdem ändern.“

Fokus auf den Risikofaktoren

Prof. Mark Dransfield, University of Alabama, Birmingham, setzte den abschließenden Schwerpunkt mit der Frage: „How do we eliminate COPD?“ und fasste die wichtigsten Punkte der Publikation zusammen. Menschen mit COPD haben lange mit dem Stigma gelebt, eine aufgrund des Rauchensselbst verursachte Krankheit zu haben, so Dransfield. Wenn jedoch die verschiedenen Ursachen von COPD besser kommuniziert, verstanden und erkannt werden können, würden dadurch Empathie, Unterstützung und nicht zuletzt auch Forschungsmittel erhöht werden. „Akteure im Bereich der öffentlichen Gesundheit müssen erkennen, dass die potenziellen Auswirkungen der Primärprävention immens und mit keiner Behandlung vergleichbar sind, die Patienten mit etablierter COPD angeboten werden könnte“, betonte Dransfield.

Für die Eliminierung von COPD muss der Fokus auf die sofortige und vollständige Beseitigung von Risikofaktoren für Lungenerkrankungen gelenkt werden, so Dransfield. Die entsprechenden Maßnahmen sollten über Raucherentwöhnungsprogramme hinausgehen und weitere Möglichkeiten wie Prävention von Frühgeburtlichkeit, Impfungen gegen respiratorische Infekte, Schutz am Arbeitsplatz, weniger belastende Kochsysteme und die forcierte Berücksichtigung von Grenzwerten der Luftverschmutzung beinhalten.

Quelle:

„Towards elimination of COPD – Innovative views from the Lancet Commission on COPD”, Session im Rahmen des ERS-Kongresses am 6. September 2022, Barcelona

Literatur:

1 Stolz D et al.: Towards the elimination of chronic obstructive pulmonary disease: a Lancet Commission. Lancet 2022 online; doi: 10.1016/S0140-6736(22)01273-9 2 Shin et al.: Air pollution as a risk factor for incident chronic obstructive pulmonary disease and asthma. A 15-year population-based cohort study. Am J Respir Crit Care Med 2021; 203(3): 1138-48

Das könnte Sie auch interessieren:

Statine bei idiopathischer Lungenfibrose

Aufgrund von Daten aus Medikamentenstudien und Registern vermutete man bei den häufig verschriebenen Statinen zur Senkung des kardiovaskulären Risikos einen möglichen synergistischen ...

Allergie: wie es beginnt

Allergien sind multifaktorielle Erkrankungen, die in jedem Lebensalter, vornehmlich aber in den ersten Lebensdekaden auftreten. Auch Asthma bronchiale ist eine heterogene, ...