Pyoderma gangraenosum: Algorithmen für den klinischen Alltag

Bericht:

Martha-Luise Storre

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Diagnostik und die Therapie der seltenen neutrophilen Dermatose Pyoderma gangraenosum (PG) sind herausfordernd. Welche Scores können unterstützend eingesetzt werden und wie stellt sich der empfohlene Therapie-Algorithmus dar?

Keypoints

-

Pyoderma gangraenosum geht mit einer erhöhten Mortalität einher.

-

Für die Diagnostik können Tools wie der PARACELSUS-Score oder der Delphi Consensus Score unterstützend eingesetzt werden.

-

Zielgerichtete Therapien sind derzeit bei PG noch „off-label“.

Die primär sterile, entzündliche neutrophile Dermatose Pyoderma gangraenosum (PG) ist durch rezidivierende Hautulzera mit mukopurulentem oder hämorrhagischem Exsudat gekennzeichnet. Mit einer Prävalenz von 1/100000 zählt die PG zu den seltenen Erkrankungen.1 Eine kürzlich publizierte, groß angelegte Studie konnte zeigen, dass Patientinnen und Patienten mit einem Pyoderma gangraenosum ein erhöhtes allgemeines sowie krankheitsspezifisches Mortalitätsrisiko aufweisen.2Die erhöhte Mortalität bestand unabhängig davon, ob ein idiopathisches oder ein mit einer Systemerkrankung assoziiertes PG vorlag, sagte Dr. Thomas Kuntz, Assistenzarzt an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie der Universitätsklinik Köln.

Die Pathogenese des PG ist vielschichtig und noch nicht vollends verstanden. Jedoch scheint das NLRP3-Inflammasom eine Rolle zu spielen: Liegt ein Gefahrensignal vor, können sowohl Pathogen-assoziierte molekulare Muster (PAMP) wie beispielsweise bei bakteriellen Wundinfekten als auch „damage“-assoziierte molekulare Muster (DAMP) über die „Toll-like“-Rezeptoren den gleichen Pathway aktivieren, mit nachgeschalteter Entzündungskaskade und herabgesetzter Wundheilung.3

Diagnostik bei PG

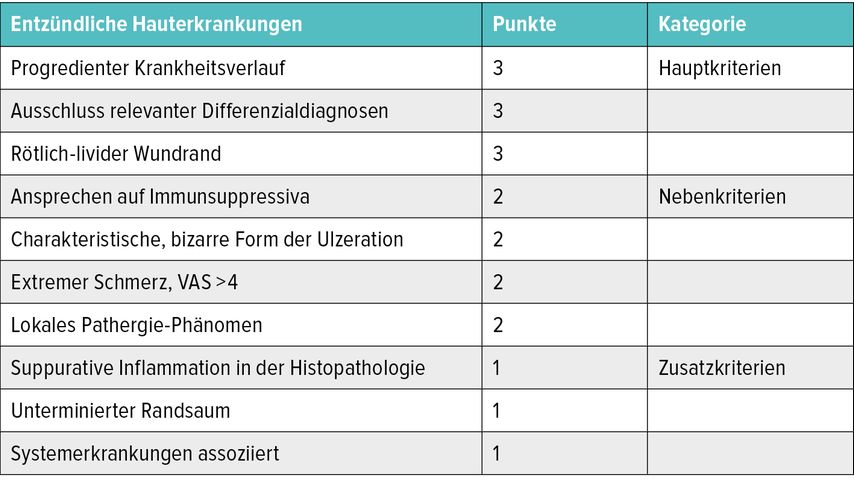

Die Diagnose des Pyoderma gangraenosum sei nach wie vor eine Ausschlussdiagnose, wie Kuntz erläuterte. Inzwischen stehen verschiedene klinische Tools unterstützend zur Verfügung. So zum Beispiel der PARACELSUS-Score, ein Akronym aus den klinischen Merkmalen des PG (siehe Tab. 1).4 Bei diesem Score gibt es Haupt-, Neben- und Zusatzkriterien, denen entsprechende Punktzahlen zugeordnet werden. Werden ≥10 Punkte erreicht, ist ein PG sehr wahrscheinlich. Parallel zum PARACELSUS-Score wurde im Rahmen eines Experten-Konsensus der Delphi Consensus Score entwickelt, der ebenfalls die klinischen Merkmale und histopathologischen Merkmale mit einbezieht.5

Tab. 1: Der PARACELSUS-Score unterstützt bei der Diagnose des Pyoderma gangraenosum;4 Evaluation: Punkte ≥10 = PG sehr wahrscheinlich, Punkte <10 = PG sehr unwahrscheinlich

Zwei Zusatzpunkte aus dem Delphi Consensus Score können im klinischen Alltag helfen, wenn nach PARACELSUS ein nicht ganz eindeutiger Fall vorliege: Das seien zum einen atrophe Narben in Abheilung, zum anderen die Verteilung und das Vorliegen von multiplen Ulzerationen. Ein weiterer Tipp für die Diagnostik sei es, einen Blick auf die Medikation der Betroffenen zu werfen. So könnten laut dem Experten auch Multikinase-Inhibitoren (z.B. Sunitinib, Cabozantinib) oder Isotretinoin und Propylthiouracil ein möglicher Auslöser einer sich als PG darstellenden Ulzeration sein.

Therapeutisches Vorgehen

Das oberste Ziel der Behandlung des Pyoderma gangraenosumsind die Kontrolle der Entzündung sowie eine Normalisierung der Wundheilung. Die Therapie gestalte sich jedoch schwierig, zum Beispiel aufgrund relevanter Komorbiditäten. Zu den allgemeinen Maßnahmen – unabhängig davon, ob ein limitierter oder progredienter Verlauf vorliegt – zählen eine adäquate Schmerz- und falls möglich Kompressionstherapie sowie eine atraumatische Wundversorgung.

Bezüglich Letzterer konnte in einer Studie gezeigt werden, dass sich in der exsudativen Phase stark absorbierende Wundauflagen als vorteilhaft erwiesen und damit häufige Verbandswechsel vermieden werden konnten.6

Liegen lediglich kleine Ulzerationen vor, könne man zunächst entsprechend dem Therapie-Algorithmus7–9 topisch mit Glukokortikoiden der Klasse III/IV oder Calcineurin-Inhibitoren beginnen. Sollte sich das Ulkus hierunter therapierefraktär zeigen oder liegt von Beginn an ein ausgeprägtes, stark progredientes Ulkus vor, empfiehlt sich die Einleitung einer systemischen Therapie.

Neben Glukokortikoiden empfehlen sich kortisonsparende Immunsuppressiva wie Azathioprin. Eine besondere Bedeutung komme laut Kuntz den intravenösen Immunglobulinen zu, vor allem bei multimorbiden Patientinnen und Patienten.

Zielgerichtete Therapien wie TNF-α-Inhibition sind bei PG derzeit „off-label“, hier liege laut Kuntz jedoch die Zukunft der PG-Behandlung. Im Rahmen eines Delphi-Prozesses werden aktuell Messkriterien für den Therapieerfolg bei PG evaluiert, um diese in klinischen Studien nutzen zu können.10

Quelle:

52. DDG-Tagung am 27. April 2023 in Berlin

Literatur:

1 AWMF, S1-Leitlinie Pyoderma gangrenosum, 2020 2 Lee S et al.: Association of all-cause and cause-specific mortality risks with pyoderma gangrenosum. JAMA Dermatol 2023; 159(2):151-9 3 Kelley N et al.: The NLRP3 inflammasome: an overview of mechanisms of activation and regulation. Int J Mol Sci 2019; 20(13):3328 4 Jockenhöfer F et al.: The PARACELSUS score: a novel diagnostic tool for pyoderma gangrenosum. Br J Dermatol 2019; 180(3):615-20 5 Maverakis E et al.: Diagnostic criteria of ulcerative pyoderma gangrenosum: a Delphi consensus of international experts. JAMA Dermatol 2018; 154(4):461-6 6 Strunck JL et al.: Wound care dressings for pyoderma gangrenosum. J Am Acad Dermatol 2022; 86(2):458-60 7 Wollina U et al.: Pyoderma gangrenosum: pathogenetic oriented treatment approaches. Wien Med Wochenschr 2014; 164(13-14):263-73 8 Ormerod AD et al.: Comparison of the two most commonly used treatments for pyoderma gangrenosum: results of the STOP GAP randomised controlled trial. BMJ 2015; 350:h2958 9 Alavi A et al.: Pyoderma gangrenosum: an update on pathophysiology, diagnosis and treatment. Am J Clin Dermatol 2017; 18(3):355-72 10 Rick J et al.: The “Understanding Pyoderma Gangrenosum, Review and Assessment of Disease Effects (UPGRADE)” Project: a protocol for the development of the core outcome domain set for trials in pyoderma gangrenosum. Arch Dermatol Res 2023; 315(4):983-8

Das könnte Sie auch interessieren:

Mycoplasma genitalium, Chlamydien, Syphilis

Sexuell übertragbare Infektionen sind weltweit im Ansteigen begriffen, was die Resistenzproblematik verschärft. Dass ein Screening asymptomatischer Personen nicht unbedingt die optimale ...

The use of ultrasonography to guide aesthetic filler injections

The use of aesthetic filler injections has been steadily increasing in recent years. Correspondingly, there has also been an increase in reported complications. Among these, vascular ...

Systemtherapie des HER2-low fortgeschrittenen Mammakarzinoms

HER2-low- und HER2-ultralow-Mammakarzinome stellen besondere Herausforderungen dar, da sie sich sowohl in ihrer Prognose als auch im Therapieansprechen von HER2-positiven und HER2-zero- ...