Diphtherie: Es gibt sie noch!

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Auch wenn die Diphtherie durch die breite Kinderimpfung hierzulande zu einer seltenen Erkrankung geworden ist, sollte man sie nicht vergessen. Einerseits, weil sie durch Flüchtlinge nach Österreich kommen kann, wie ein tragischer Fall zeigt. Andererseits aber auch, weil der Impfschutz bei Erwachsenen in Österreich mehr als verbesserungswürdig ist.

Der Diphtherieerreger Corynebacterium diphtheriae ist ein grampositives Stäbchen, das Toxin produzieren kann“, erklärte Dr. Marianna Traugott, 4. Medizinische Abteilung, Klinik Favoriten, Wien, bei ihrem Vortrag zum Thema „Diphtherie – eine verdrängte Infektion, ein Bericht aus Wien“, im Rahmen der Online-Veranstaltung Giftiger LiveStream der Österreichische Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin.

Das Diphtherietoxin ist ein Endotoxin, welches das Bakterium nur dann synthetisieren kann, wenn es das Toxingen trägt. Das Toxin besteht aus zwei Untereinheiten, A und B. Das B-Fragment bindet an die Zielzelle, sodass das A-Fragment in die Zelle eindringen kann und dort die Proteinsynthese blockiert.

Übertragung und Verlaufsformen

Die Übertragung erfolgt durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion. Darüber hinaus kann eine Infektion durch kontaminierte Oberflächen, Laborinfektionen, Tierkontakt oder Konsum unpasteurisierter Milchprodukte erfolgen.

Eine Ansteckungsfähigkeit besteht, solange der Erreger in Wunden bzw. Abstrichen kulturell nachweisbar ist. Unbehandelt sind dies 17 bis 19 Tage (bei chronischen Hautläsionen auch länger). Eine wirksame antibiotische Therapie beendet die Erregerausscheidung nach vier bis sechs Tagen.1

Es gibt drei Verlaufsformen der Diphtherie: die respiratorische und die Hautdiphtherie sowie als dritte die asymptomatischen Keimträger (dies sind ca. 5% der Bevölkerung in Endemiegebieten). Gefährlich ist vor allem die toxische Verlaufsform, ausgehend von einer respiratorischen Diphtherie.

Diagnostik

Die Diagnose einer Diphtherie erfolgt zunächst klinisch. Man sollte jedoch unbedingt versuchen, den Erreger nachzuweisen, um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen. Ein Abstrich sollte idealerweise unterhalb der Pseudomembran erfolgen. Der Verdacht auf Diphtherie muss auf dem Einsendeschein unbedingt vermerkt werden. Dies hat zwei Gründe: Schutz des Personals und Verwendung der richtigen Spezialnährmedien für die Kultur. Die AGES bietet eine Toxin-PCR an. Damit wird zunächst nur die theoretische Fähigkeit zur Toxinbildung durch Vorhandensein des Toxingens nachgewiesen. Der Nachweis, dass tatsächlich Diphtherietoxin von den Corynebakterien sezerniert wird, erfolgt durch den sogenannten Elek-Test, den auch die AGES durchführt.

Klinik der respiratorischen Diphtherie

Die Inkubationszeit beträgt ein bis zehn Tage. Die Erkrankung beginnt mit zunehmenden Halsschmerzen und subfebriler Temperatur, weiters können sich Heiserkeit und Stridor entwickeln. Innerhalb von zwei bis drei Tagen entwickelt sich eine Tonsillitis bzw. Pharyngitis mit grauweißen oder bräunlichen Pseudomembranen, die nach Wegwischen typischerweise kleine Punktblutungen auslösen. Ein Kehlkopfbefall führt zum sogenannten echten Krupp. Das Erstsymptom und Warnsignal für die toxische Verlaufsform ist der sogenannte Cäsarenhals oder „bull’s neck“. Dieser entsteht durch teigige Ödeme, die von den Lymphknoten des Kieferwinkels ausgehen. Er ist ein Zeichen für die Toxinausbreitung und erhöht das Risiko, eine Myokarditis zu entwickeln.

Eine respiratorische Insuffizienz kann zu Beginn der Erkrankung durch die Schwellung bzw. die akute Verlegung der Atemwege durch Pseudomembranen zustande kommen; im späteren Verlauf kann eine Lähmung der Atemmuskulatur infolge der Toxinausbreitung ursächlich sein.

„Die sogenannte toxische Diphtherie ist die Maximalform der Erkrankung und geht zumeist von einer respiratorischen Diphtherie aus“, fuhr Traugott fort. Sie kommt durch hämatogene Ausbreitung des Diphtherietoxins zustande, das zu toxischer Myokarditis, toxischem akutem Nierenversagen und einem akuten Atemnotsyndrom (ARDS) führen kann. Eine Spätfolge der toxischen Diphtherie sind Neuropathien mit Lähmungserscheinungen durch segmentale Schäden der Myelinscheide.

Therapie

Die Therapie der Diphtherie beruht auf zwei Säulen. Zum einen ist dies die – möglichst frühe – Verabreichung von Antitoxin, um das freie Diphtherietoxin vor Eintritt in die Zelle zu binden. Zum anderen ist es die antimikrobielle Therapie, um die Ausbreitung der Infektion und damit auch die weitere Toxinbildung zu verhindern. Wichtig: Die antimikrobielle Therapie kann die Antitoxingabe nicht ersetzen! Das Atemwegsmanagement ist ein weiterer Eckpfeiler der Behandlung.

First-Line-Antibiotika sind Azithromycin und Penicillin. Penicillin muss immer hoch dosiert und intravenös gegeben werden, da Corynebakterien immer nur intermediär sensibel sind. Laut dem letzten AGES-Bericht sind 10% der Corynebakterien resistent gegenüber Makroliden. „Daher behandeln wir initial bis zum Erhalt des Antibiogramms oft mit Penicillin i.v. und Azithromycin“, erklärte die Infektiologin. „Die wichtige Differenzialdiagnose Streptokokkenangina ist somit auch gut behandelt.“ Streptokokken sollten wegen der hohen Raten an Resistenz gegen Makrolide mit Penicillin behandelt werden.

Außerdem ist die Behandlung von häufigen allergischen Reaktionen auf das Antitoxin wichtig.

Impfung, Meldepflicht und PEP

Während in Österreich die Durchimpfungsraten von Kindern gegen Diphtherie mit 85–88% noch akzeptabel sind, sieht es bei den Erwachsenen anders aus. Zwischen 20 und 80% der Erwachsenen in Europa sind wegen fehlender Auffrischungen nicht mehr gegen Diphtherie geschützt, obwohl sie zumeist eine Grundimmunisierung erhalten haben.2

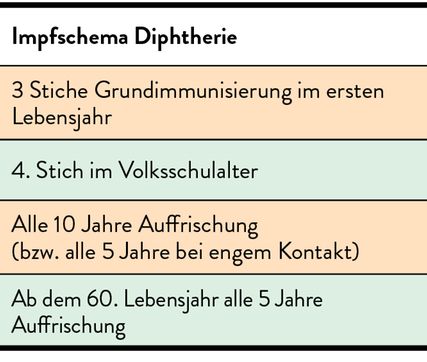

Eine vollständige und aufrechte Immunisierung schützt mit einer Effektivität von 97% gegen das Diphtherietoxin, allerdings nur gegen dieses, d.h., die Impfung erzeugt keine sterile Immunität. Und auch die Infektion selbst löst keine Immunität aus. Daher sollte nach Rekonvaleszenz mit der Grundimmunisierung gestartet werden bzw., wenn der letzte Booster mehr als zwölf Monate zurückliegt, das Impfschema weitergeführt werden (Tab. 1).

Wichtig ist es, Diphtheriefälle an die zuständige Gesundheitsbehörde zu melden, da es sich um eine meldepflichtige Erkrankung handelt. Der Impfstatus der Kontaktpersonen und des Gesundheitspersonals muss überprüft werden. Eine Auffrischung sollte erfolgen, wenn – bei engem Kontakt – der letzte Booster mehr als fünf Jahre zurückliegt. Fehlt die Grundimmunisierung oder war sie unvollständig, soll sofort eine solche begonnen werden.

Nach engem Kontakt mit einem Diphtheriekranken ohne Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung (inklusive FFP2-Maske) soll – auch bei Geimpften – eine antimikrobielle Postexpositionsprophylaxe (PEP) erfolgen. Sinn dieser Maßnahme ist es, die weitere Verbreitung der Erkrankung zu verhindern. Für die PEP empfohlen werden Azithromycin (1x500mg p.o. für 3 Tage) oder Clarithromycin (2x500mg p.o. für 7 Tage) oder Amoxicillin (3x1000mg p.o. für 7 Tage).

Vor Beginn der PEP müssen Nasen/Rachenabstriche durchgeführt werden. Weiters ist eine Selbstbeobachtung bezüglich klinischer Symptome über zehn Tage nach Exposition erforderlich. Asymptomatische Kontaktpersonen sind von Gemeinschaftseinrichtungen fernzuhalten, bis Kulturen von zwei Abstrichen ein negatives Ergebnis zeigen. Diese müssen im Mindestabstand von 24 Stunden erfolgen, wobei jedenfalls der zweite Abstrich frühestens 24 Stunden nach Beendigung der Antibiotikatherapie entnommen werden darf.3

Fallbericht aus dem Jahr 2022

Abschließend schilderte Traugott folgenden Fall:

„Am 26. Mai 2022 erhielt ich einen Anruf von der Intensivstation des KH Wr. Neustadt. Es handelte sich um einen 24-jährigen Flüchtling aus Afghanistan, der seit 20. Mai über Halsschmerzen und Fieber klagte. Laut HNO-Ambulanz bestand bei der Erstvorstellung am 23. Mai der Verdacht auf einen Peritonsillarabszess mit Differenzialdiagnose Diphtherie. Der Peritonsillarabszess wurde per CT ausgeschlossen und – nach infektiologischem Konsilium, in dem eine Diphtherie als unwahrscheinlich erachtet wurde – eine empirische Therapie mit Amoxicillin/Clavulansäure begonnen. Ein Rachenabstrich mit Verdacht auf Diphtherie wurde jedoch eingeschickt. Der Patient wurde am Folgetag wegen klinischer Verschlechterung und Entwicklung eines Stridors intubiert.

Am 26. Mai waren die Leukozyten auf 50 G/L angestiegen und die antimikrobielle Therapie wurde auf Meropenem und Linezolid eskaliert. Außerdem entwickelte der Patient ein akutes Nierenversagen. In einer Bronchoskopie am selben Tag zeigten sich ausgeprägte weiße, bis in die Trachea reichende Beläge mit blutig-bräunlichem Sekret. Daraufhin erfolgte der Anruf bei der 4. Medizinischen Abteilung der Klinik Favoriten – eine von wenigen Abteilungen in Österreich, die Diphtherie-Antitoxin lagernd haben. Da der 26. Mai ein Feiertag war, wären die Befunde erst am folgenden Tag eingelangt. Das Diphtherie-Antitoxin soll aber so früh wie möglich gegeben werden, um freies Diphtherietoxin zu binden. Der Patient wurde daher per Hubschrauber in die Klinik Favoriten gebracht. Klinisch zeigten sich bei der Übernahme eine Nackenschwellung beidseits („bull’s neck“) und ausgeprägte Beläge im Oropharynx.

Als Differenzialdiagnose (DD) wurde neben dem Peritonsillarabszess (CT) auch eine akute Infektion mit CMV oder EBV ausgeschlossen, da gegen beide Viren IgG-Antikörper vorhanden waren. Eine orale Candidiasis war unwahrscheinlich, da weder eine Immunsuppression noch eine HIV-Infektion vorlagen. Auch andere DD, wie etwa eine Angina durch Gruppe-A-Streptokokken, konnten wegen der Verschlechterung trotz wirksamer antimikrobieller Therapie ausgeschlossen werden.

Der Verdacht auf Diphtherie bestand also weiterhin. Eine anaphylaktische Reaktion auf Diphtherietoxin wurde durch einen Hauttest ausgeschlossen. Der Patient erhielt dann über zwei Stunden 100 000 IE Diphtherie-Antitoxin per Infusion ohne Zeichen einer allergischen Reaktion.

Die antimikrobielle Therapie mit Meropenem und Linezolid wurde um Azithromycin erweitert, weiters erhielt der Patient empirisch Caspofungin wegen der DD einer Mykose. Leider zeigte sich eine zunehmende respiratorische Verschlechterung, auch die Zahl der Leukozyten stieg weiter an.

Der Verdacht auf Diphtherie bestätigte sich im Kulturbefund, der am nächsten Tag einlangte. Es wurde daraufhin nochmals eine Kultur angelegt und durch das AGES-Referenzzentrum eine Toxin-PCR durchgeführt. Dieser Test war, ebenso wie der Nachweis des sezernierten Diphtherietoxins, positiv.

Am selben Tag verschlechterte sich die Oxygenierung weiter im Sinne eines ARDS und der Katecholaminbedarf stieg an. Trotz ECMO-Anlage und Transfer ins AKH Wien kam es im weiteren Verlauf zu einem hämodynamischen Versagen und einer Verbrauchskoagulopathie. In den nächsten Stunden entwickelte der Patient dann intrazerebrale Punktblutungen und eine Hirnschwellung. Trotz maximaler intensivmedizinischer Versorgung starb der Patient am 29. Mai 2022 an Multiorganversagen.“

Bericht:

Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle:

„Diphtherie – eine verdrängte Infektion, ein Bericht aus Wien“, Vortrag von Dr. Marianna Traugott, Wien, im Rahmen des Giftigen LiveStreams vom 9.Juni 2022; abrufbar in der Mediathek auf https://infektiologie.co.at

Literatur:

-

Truelove SA et al.: Clinical and epidemiological aspects of diphtheria: a systematic review and pooled analysis. Clin Infect Dis 2020; 71(1): 89-97

-

BerbersG et al.: Circulation of pertussis and poor protection against diphtheria among middle-aged adults in 18 European countries. Nat Commun 2021; 12(1): 2871

-

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK); Diphtherie: Personenbezogene Kontroll- und Präventionsmaßnahmen; Eine Standardverfahrensanleitung (SVA) für die Gesundheitsbehörden in Österreich, 13. Februar 2023; https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:99ade7ce-83ab-4fcd-8b4b-e05a99faf1d7/Diphtherie-Personenbezogene%20Kontroll-%20und%20Pr%C3%A4ventionsma%C3%9Fnahmen.pdf , zuletzt aufgerufen am 15. 3. 2023;

Das könnte Sie auch interessieren:

ALLGEMEINE+ auf universimed.com

Ab sofort finden Sie alle Inhalte von ALLGEMEINE+ auf unserem Portal universimed.com! Sie müssen nichts weiter tun - die Log-in-Daten bleiben dieselben.

Kündigung des kurativen Einzelvertrages

Der kurative Einzelvertrag eines Kassenvertragsarztes kann auf vielfältige Art und Weise beendet werden: neben Kündigung des Gesamtvertrages auch durch Erreichen des 70.Lebensjahres, ...

Management von Rückenschmerzen

Wirbelsäulenschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden in der Hausarztpraxis, auch Kinder und Jugendliche sind bereits davon betroffen. Ein richtungsweisendes Kriterium für ...