Welche Bedeutung hat die Diagnose „Prädiabetes“ für Betroffene?

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Thomas C. Wascher

Fachbereich Diabetes

1. Medizinische Abteilung

Hanusch-Krankenhaus, Wien

E-Mail: thomas.wascher@oegk.at

Im Rahmen eines Symposiums des Virtual EASD Annual Meeting 2021 wurde der Bedeutung der Diagnose „Prädiabetes“ auf den Grund gegangen. Unter dem Vorsitz von Prof. Christian Herder, Düsseldorf (Deutschland), präsentierten Prof. Coen Stehouvewer, Maastricht (Niederlande), Prof. Dan Ziegler, Düsseldorf (Deutschland), und Prof. Kristine Faerch, Gentofte (Dänemark), unter anderem die Resultate der Maastricht-Studie und diskutierten die Konsequenzen, die eine Prädiabetesdiagnose für die Betroffenen Patienten hat.

Keypoints

-

Bei Prädiabetes zeigen sich erhöhte Blutglukose- und HbA1c-Werte. Diese liegen jedoch noch unter den Grenzwerten für einen manifesten Diabetes mellitus.

-

Es gibt beträchtliche Unterschiede in der Prävalenz von Prädiabetes bei verschiedenen Subgruppen.

-

Mikrovaskuläre, makrovaskuläre und neuronale Veränderungen beginnen bereits im Stadium des Prädiabetes.

-

Prädiabetes ist, vereinfacht ausgedrückt, früher Diabetes.

-

Prädiabetes geht mit einer deutlichen Erhöhung des kardiovaskulären Risikos einher.

Prävalenz von Prädiabetes hängt von der Population ab

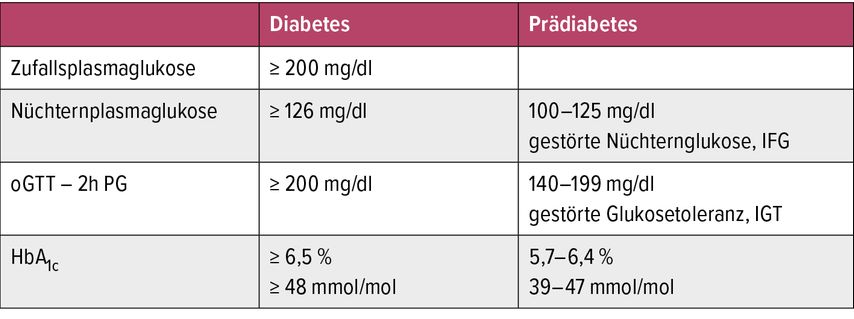

Als Prädiabetes bezeichnet man jenes Fenster im Kontinuum der Glukosehomöostase, in dem der Betroffene zwar bereits erhöhte Blutglukose- und auch HbA1c-Werte aufweist, diese aber die Grenzwerte für einen manifesten Diabetes mellitus noch nicht überschritten haben. Dabei stellen die Nüchternglukose sowie der 2-Stunden-Wert im Rahmen eines oralen Glukosetoleranztests (oGTT) mit 75g Glukose etablierte Messziele dar. Das HbA1c wurde erst in den letzten Jahren als weitere diagnostische Möglichkeit etabliert. Die jeweiligen Messwerte bzw. Grenzwerte für Diabetes und Prädiabetes sind in der Tabelle 1 zusammengefasst dargestellt.

Die Prävalenz von Prädiabetes hängt stark vom Alter sowie vom Body-Mass-Index (BMI) ab. So findet sich in der Rotterdam-Studie von Lighthart et al. aus dem Jahr 2016 für eine Population im Alter zwischen 40 und 75 Jahren eine Prävalenz von Prädiabetes von rund 25%.1 Dabei zeigen sich jedoch beträchtliche Unterschiede in der Prävalenz bei verschiedenen Subgruppen. Denn betrachtet man in der Rotterdam-Studie die Teilnehmer im Alter von 60 Jahren mit einem BMI <25kg/m2, so beträgt die Prävalenz nur 5%. Nimmt man jedoch die gleichaltrige Gruppe mit einem BMI ≥35kg/m2, so liegt die Prävalenz des Prädiabetes in dieser Gruppe bei 40%.1

Was bedeutet dies für Diagnostik und Betroffene?

Es bleibt nun die Frage zu klären, was die Diagnose eines Prädiabetes individuell für Betroffene bedeutet, und auch, ob die unterschiedlichen diagnostischen Methoden vergleichbare Populationen beschreiben. Um die zweite Frage näher zu beleuchten, ist zu vergegenwärtigen, dass der Nüchternblutzucker in erster Linie das Resultat der hepatischen Glukoneogenese ist, während die Postbelastungs-Hyperglykämie im oGTT auch von der akuten Sekretionskapazität der Betazellen beeinflusst wird. Das HbA1c andererseits beschreibt als Glykierungsprodukt des Hämoglobins einen glykämischen Summationseffekt über mehrere Wochen hinweg, der auch Variabilitäten in der Glykierung unterliegt. Trotzdem erfreut sich das HbA1c als diagnostisches Kriterium immer größerer Beliebtheit, da:

-

die Bestimmung keinen Nüchternzustand erfordert,

-

sie wesentlich weniger aufwendig ist als der oGTT und

-

nicht, so wie die Glukoseparameter, eine zweite Messung zur Bestätigung verlangt.

Zuckerwert ist nicht gleich Zuckerwert

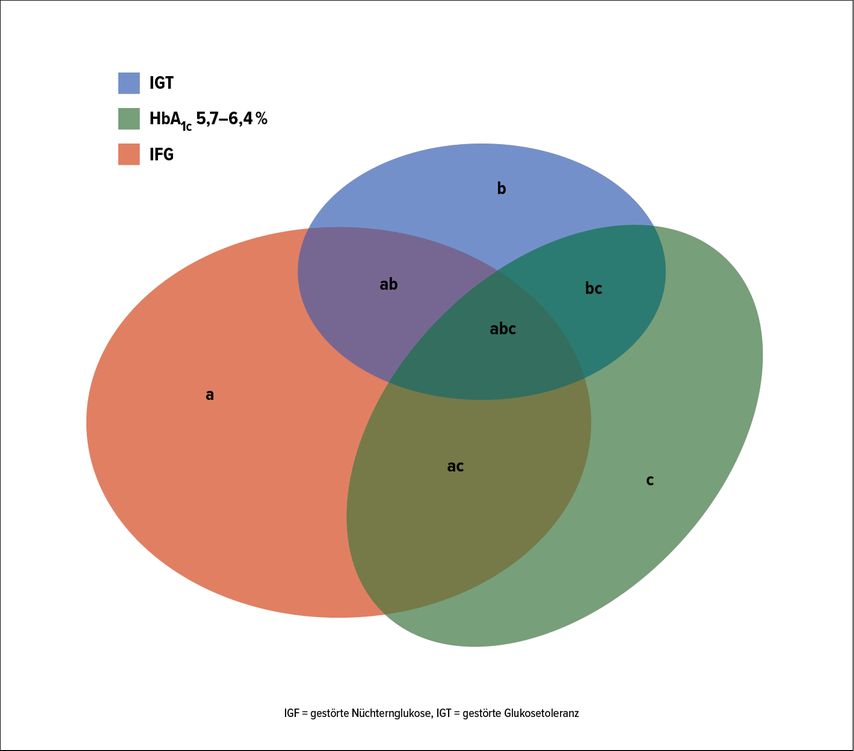

Die Abbildung 1 – das Resultat einer großen Metaanalyse, welche 99 Studien (49 Screeningstudien und 50 Interventionsstudien) umfasst – zeigt, dass mit den beiden „Zuckerwerten“ (Nüchternglukose und 2-Stunden-Wert im oGTT) sowie dem HbA1c durchaus unterschiedliche Populationen beschrieben werden. So ist eine isolierte HbA1c-Erhöhung, wenn man so möchte, eine „Glykierungsprodukterkrankung“, wobei rund 22% aller prädiabetischen Studienteilnehmer der Metaanalyse zu dieser Gruppe gehörten (Sektion c in der Abb. 1).

Abb. 1: Metaanalyse zur Beschreibung von IGT, IFG und erhöhtem HbA1c als diagnostischer Parameter für Prädiabetes2

Was bedeuten diese Unterschiede nun praktisch?

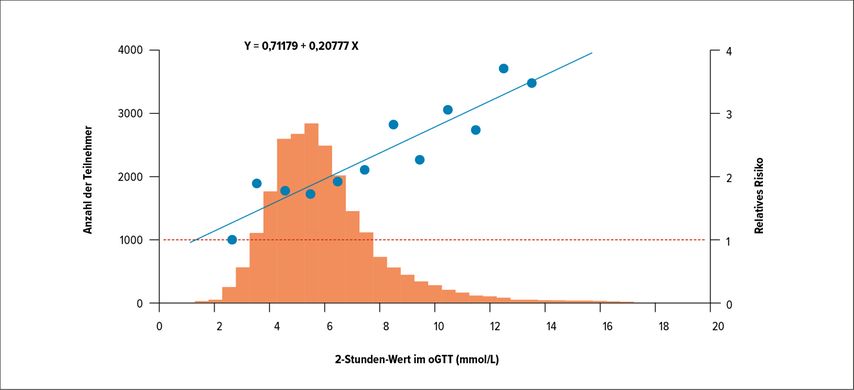

Historisch bekannt ist, dass es einen linearen Zusammenhang des kardiovaskulären Risikos mit dem 2-Stunden-Wert des oGTT gibt. Exemplarisch dazu zeigt die Abbildung 2 die Daten der DECODE-Studie am Beispiel der kardiovaskulären Mortalität. Eine gestörte Nüchternglukose ist zwar ebenso wie ein prädiabetisches HbA1c mit einem erhöhten Risiko assoziiert – allerdings besteht kein so enger linearer Zusammenhang wie für die gestörte Glukosetoleranz.

Abb. 2: Zusammenhang zwischen kardiovaskulärer Mortalität und 2-h-Plasmaglukose im oGTT in der DECODE-Studie3

Praxistipp

Für Betroffene sind ein möglichst optimales Management aller kardiovaskulären Risikofaktoren sowie eine Optimierung des Lebensstils die präventive Therapie der Wahl.Wie auch immer ein Prädiabetes letztlich diagnostiziert wird, er geht mit einer deutlichen Erhöhung des kardiovaskulären Risikos einher. Dieses ist jedoch zu circa 50% auf klassische kardiovaskuläre Risikofaktoren zurückzuführen.

Auch finden sich subtile mikrovaskuläre und neuronale Veränderungen bereits im Stadium des Prädiabetes. Verantwortlich dafür werden postprandiale Glukosespitzen im Alltag der Betroffenen gemacht. Diese sind in der Lage, intrazellulär klassische Signaltransduktionswege zu aktivieren, welche für die Genese mikrovaskulärer Veränderungen bei manifestem Diabetes verantwortlich sind.

Fazit

Zusammenfassend gesagt ist Diabetes eine Erkrankung mit mikrovaskulären, makrovaskulären und neuronalen Veränderungen, die viele Organe betrifft. All diese Veränderungen beginnen bereits im Stadium des Prädiabetes. Prädiabetes ist daher, vereinfacht ausgedrückt, früher Diabetes. Für Betroffene sind deshalb ein möglichst optimales Management aller kardiovaskulären Risikofaktoren sowie eine Optimierung des Lebensstils die präventive Therapie der Wahl.

Quelle:

„Prediabetes – does it really matter?“ Symposium im Rahmen des Virtual EASD Annual Meeting 2021, 30.9.2021

Literatur:

1 Lighthart S et al.: Lifetime risk of developing impaired glucose metabolism and eventual progression from prediabetes to type 2 diabetes: a prospective cohort study Lancet Diabetes Endocrinol 2016; 4(1): 44-51 2 Barry E et al.: Efficacy and effectiveness of screen and treat policies in prevention of type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of screening tests and interventions. BMJ 2017; 356: i6538 3 The DECODE study group. European Diabetes Epidemiology Group. Diabetes Epidemiology: Collaborative analysis Of Diagnostic criteria in Europe: Glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. Lancet 1999; 354(9179): 617-21

Das könnte Sie auch interessieren:

Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich

Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...

Notfall Diabetische Ketoazidose: Leitliniengerechtes Handeln kann Leben retten

Akute Stoffwechselentgleisungen können lebensbedrohlich sein und erfordern eine rasche und leitliniengerechte Diagnostik und Therapie. Pathogenese, Klinik, typische Befunde und die ...

Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?

Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...