Anwendungsmöglichkeiten des 3D/4D-Ultraschalls

Autorin:

Dr. Iris Scharnreitner

Institut für Pränatalmedizin

Kepler Universitätsklinikum Linz

Die erste Darstellung eines fetalen Gesichts mittels 3D-Ultraschall gelang bereits vor 33 Jahren. Etwas später, in einer Publikation von 1994, heißt es dann von den Autoren Steiner et al., dass sie in der Technologie großes Potenzial für die Diagnostik sehen, die es sich schnellstmöglich zunutze zu machen gilt. Dennoch haftet der 3D/4D-Sonografie Jahrzehnte später immer noch der Nimbus des kompliziert anzuwendenden Tools an und sie ist für viele geübte 2D-Anwender keine Alltagsoption zur Routinediagnostik.

Keypoints

-

3D/4D-Ultraschall ist nicht nur „babyfacing“, sondern erweitert die Diagnosemöglichkeiten umfassend.

-

Die Aufnahme der Volumina und damit die Nachbearbeitung ermöglichen eine virtuelle Untersuchung und Lehre und erleichtern auch das Einholen einer Expertenmeinung.

-

Die Kenntnis der technischen Möglichkeiten verbessert die Qualität der Bilder ganz entscheidend, sodass sich die Beschäftigung mit der technischen Seite lohnt.

Begleitet man werdende Eltern durch eine Schwangerschaft, kommt es mittlerweile fast unweigerlich während einer der Ultraschalluntersuchungen zur Frage nach einem 3D-Foto, denn verständlicherweise sind alle Väter und Mütter gespannt, wie das Baby wohl aussehen wird und welche Mimik vielleicht schon zu sehen ist. So wurde der 3D/4D-Ultraschall lange Zeit mit „Babyfernsehen“ ohne Mehrwert für die Diagnostik assoziiert.

Das hat sich mit fortschreitender Technologie rasch verändert und inzwischen hat der 3D/4D-Ultraschall beinahe in allen Bereichen der Gynäkologie, Geburtshilfe und Pränatalmedizin einen festen Platz erobert.

Die 3D/4D-Sonografie dient zum einen der erweiterten Diagnostik, wie beispielsweise in der fetalen Neurosonografie, zum anderen auch zum Sichtbarmachen von Strukturen, wie bei okkulten Geburtsverletzungen, bzw. anatomischen Details, wie bei der Darstellung von Gefäßen einer abnormen Plazenta. Auch die Visualisierung von Beziehungen anatomischer Strukturen untereinander ist mittlerweile eine wertvolle Zusatzinformation geworden.

Virtuelle Untersuchung

Daneben werden in der 3D/4D-Sonografie Volumina und Volumensequenzen aufgenommen und nicht nur statische Bilder wie im 2D-Ultraschall gespeichert, die es erlauben, eine sogenannte virtuelle Untersuchung durchzuführen. Das heißt, dass eine potenzielle Aus- und Nachbearbeitung ohne weitere direkte Untersuchung der Patientin nur durch neuerliches Laden aus dem Speicher erfolgen kann.

Zur tatsächlichen Durchführung der 3D/4D-Sonografie werden spezielle mechanische oder elektrische 3D-Schallköpfe verwendet. Die 4D-Sonografie erweitert die Volumina um den Parameter Zeit, sodass die Betrachtung des dreidimensionalen Bildes in „real time“ verwirklicht wird.

Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, ein einzelnes Bild aufzunehmen: das berühmte 3D-Foto. Weiters können mehrere Schnittbilder in einer quasi tomografischen Darstellung, wie bei der Computer- oder Magnetresonanztomografie, am Bildschirm abgebildet werden oder Volumina orthogonal in einer multiplanaren Darstellung gezeigt werden. Hierbei wird die „region of interest“ in drei senkrecht aufeinander stehenden Achsen abgebildet, sodass man die Ebenen genau aufeinander abstimmen und von verschiedenen Perspektiven betrachten kann.

Die Omniview-Darstellung gestattet dem Untersucher selbst in einem Volumen ein bis mehrere Linien frei zu zeichnen, um die das Bild dann gedreht oder gekippt wird und/oder senkrecht zueinander in drei Ebenen abgebildet wird. Die Linien können gerade oder gebogen sein.

Was ist zu beachten?

Um das 3D-Volumen bestmöglich darstellen und aufnehmen zu können, sollten einige Schritte beachtet werden.

Die Qualität des 3D-Volumens hängt von der Optimierung des Bildes in 2D, von der Wahl der bestmöglichen Referenzebene in Abhängigkeit von der Fragestellung, von der Größe der ROI(„region of interest“)-Box oder Volumenbox, vom Aufnahmewinkel und von der Volumenqualität bzw. der Auflösung ab. Daher ist es lohnenswert, sich mit den Auswahlmöglichkeiten – also der „knobology“ – des verwendeten Geräts vertraut zu machen.

Zur Bearbeitung der Bilder und Volumina gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Thresholdregler und das elektronische Skalpell erlauben eine bessere Oberflächendarstellung durch Ausblenden kleinerer und größerer Überlagerungen.

Daneben können auch Farbe, Kontrast, Lichtquellenrichtung („low silhouette“/„high silhouette“), Helligkeit sowie Transparenz unterschiedlich angewählt werden.

Das Rendern oder Rendering – also die Bildbearbeitung eines Volumendatensatzes im 3D/4D-Modus – beinhaltet zudem die Möglichkeit, die Information der Ultraschallsignale mit verschiedenen Modi abzubilden. Diese Modi können je nach Darstellung der gewünschten anatomischen Struktur gewählt werden. Der Oberflächenmodus dient der Darstellung der Körperoberfläche, der Maximum- ebenso wie der Transparenzmodus erlauben die Darstellung der knöchernen Strukturen, mit dem Minimummodus werden echoleere Strukturen und mit dem Glass-body-Modus Gefäße abgebildet.

Andere Modi erlauben, Volumina zu berechnen, wie die „sono-automatic-volume calculation“ (SonoAVC) oder VOCAL („virtual organ computer-aided analysis“). Erstere dient meistens der Berechnung von Follikelvolumina in der Reproduktionsmedizin, Zweitere beispielsweise der Lungenvolumenabschätzung in der Pränatalmedizin.

Die Darstellung der Herzzyklen – also die Visualisierung des schlagenden Herzens – erfolgt über die sogenannte STIC, die „spatiotemporal image correlation“. Auch hier können verschiedene Ebenen betrachtet werden. Studien zeigen, dass durch die Möglichkeit der Voluminaspeicherung und durch das Verschicken von Volumina erfolgreich virtuell gelehrt und virtuelle Zweitmeinungen eingeholt werden können, gerade was die Echokardiografie betrifft.

Mittlerweile gibt es schon so viele verschiedene Nomenklaturen und Modi, dass auch darüber mittlerweile einiges (zum Beispiel über Anwenderbeobachtungen) publiziert wurde.

Neue Anwendungsgebiete

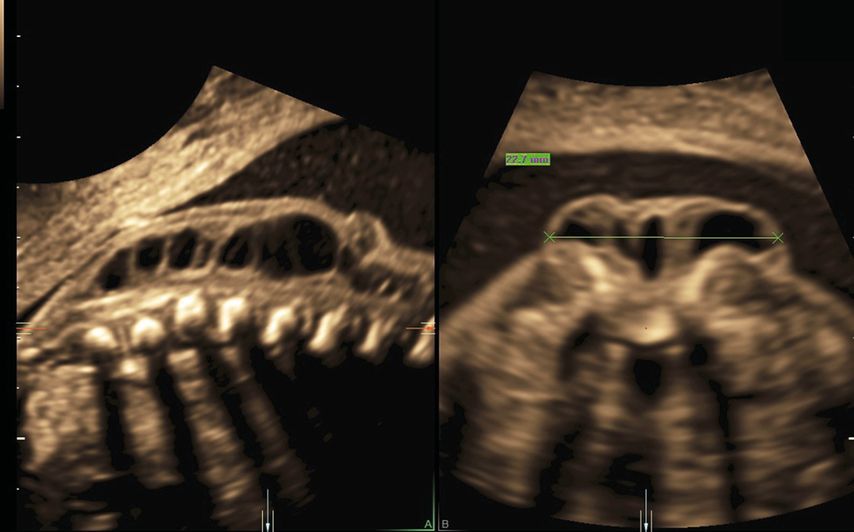

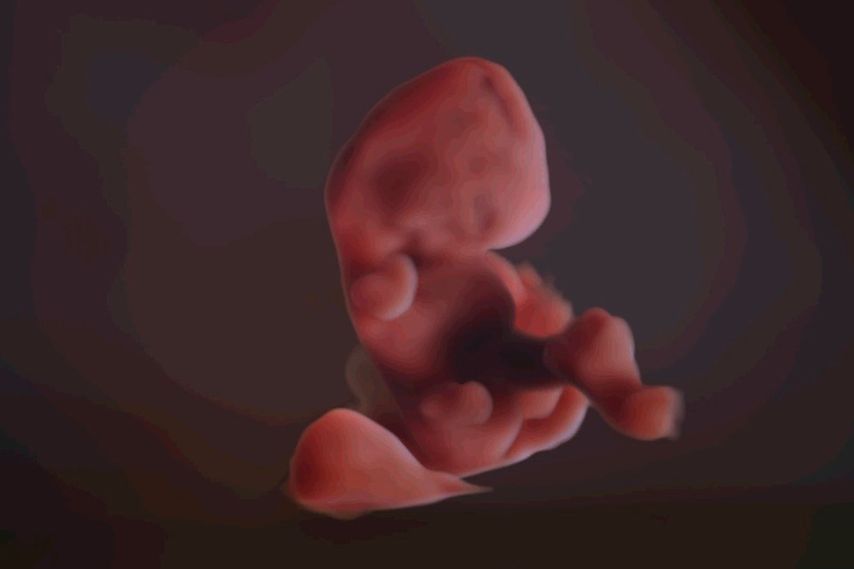

Ein Anwendungsbereich, der auch in der Forschung immer interessanter wird, ist die 3D/4D-Sonoembryologie, wo meist über 3D-Vaginalsonden histologisch-embryologische Bilder am lebenden Embryo bestätigt werden können und die Entwicklung quasi live beobachtet werden kann.

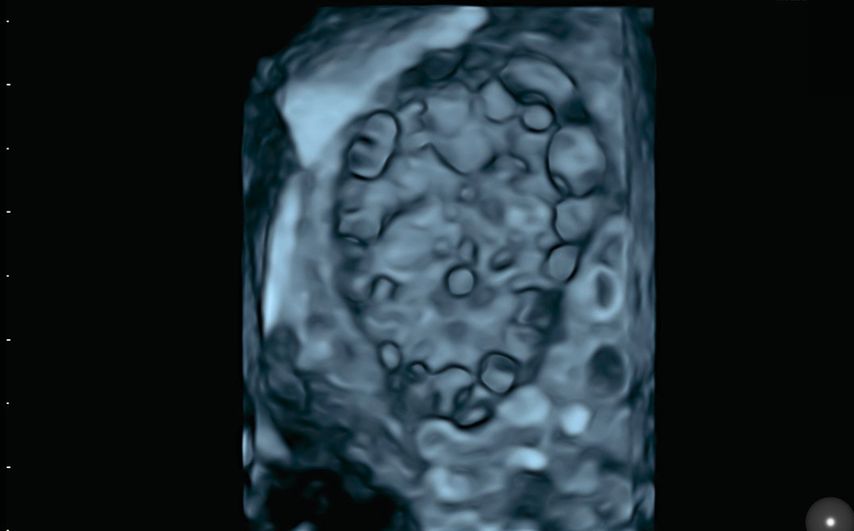

Die Pränatalmedizin greift vor allem in der Neurosonografie, aber auch bei anderen Fehlbildungen immer mehr auf die zusätzlichen Erkenntnisse zurück, die durch die 3D/4D-Darstellung gewonnen werden können. Gerade die sich auf engem Raum überlagernden Gehirnstrukturen laden zur Nachbearbeitung und nachträglichen Beurteilung ein, ähnlich wie bei einer MRT- oder CT-Aufnahme.

In der Gynäkologie findet die 3D/4D-Sonografie Anwendung bei der Diagnostik von Uterusfehlbildungen, aber auch postpartal zur Darstellung okkulter Geburtsverletzungen, wobei hier transperineal besonders gut Verletzungen des M. levator ani, vor allem in Form von Überdehnung oder Einriss des M. puborectalis, dargestellt werden können. Die Rotation des transperineal aufgelegten Schallkopfes lässt auch die Darstellung des Analsphinkters in einer der endoanalen Schallkopfanwendung meist überlegenen Qualität zu.

Zuletzt sei als Anwendungsgebiet noch die Mammasonografie erwähnt, die mit der Einführung des ABVS oder ABUS, „automated breast volume scanner“, auch hier die 3D-Technologie des Ultraschalls zum Einsatz bringt. Hier wird das Volumen nach der Aufnahme in einer Workstation in allen Ebenen durchgescannt und ermöglicht so ein Screening, bei dem die Volumina auch von nichtärztlichem Personal erstellt werden können. Im Vergleich mit dem handgeführten Schall (HHUS) zeigte sich der ABVS weniger untersucherabhängig sowie besser in der Durchmusterung aller Ebenen; die übliche Mammasonografie erleichtert allerdings die Erfassung der lateralen Brustanteile. Vorteile des HHUS sind überdies die Möglichkeit der Untersuchung der Axilla mit den Lymphknoten und die Zusatztools, wie Farbdoppler und Elastografie.

Ein neuer Ansatz in der Verwendung des 3D/4D-Ultraschalls umfasst die Beurteilung der neurologischen Entwicklung des Fetus, indem das fetale Verhalten (fetale Kopfbewegungen, Mimik, wie Grimassieren, Gähnen und Augenzwinkern, sowie Extremitätenbewegungen) untersucht wird. All das wird im Rahmen des „Kurjak antenatal neurodevelopmental test“ (KANET) systematisch erfasst und durch einen Score objektivierbar bewertet.

Fazit

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es sich lohnt, die 3D/4D-Technologie des Ultraschalls sukzessive in den Arbeitsalltag zu integrieren. Es werden sicherlich mit dem Voranschreiten der Technik immer mehr neue Anwendungsgebiete erschlossen werden.

Die Inhalte dieses Artikels waren Thema eines Vortrags bei der Fortbildung „Gynäkologie Update Refresher“ vom 2.–4. Dezember 2021, Livestream.

Literatur:

● Abu-Rustum RS: A practical guide to 3D ultrasound. London: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014 ● Benoit RCB: Three-dimensional and four-dimensional ultrasound application in prenatal diagnosis. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 259 ● Boitor-Borza D et al.: Transvaginal three-dimensional sonographic assessment of the embryonic brain: a pilot study. Clujul Med 2015; 88(2): 152-8 ● Chaoui R, Heling KS: 3D-Sonografie in der pränatalen Diagnostik. Ein praktischer Leitfaden. De Gruyter, 2016 ● Chaoui R et al.: Fetale Neurosonografie mittels 3-dimensionaler multiplanarer Sonografie [Fetal neurosonography using 3-dimensional multiplanar sonography]. Z Geburtshilfe Neonatol 2012; 216(2): 54-62 ● Deng J: Nomenclature of three-dimensional and four-dimensional ultrasound in obstetrics, gynecology, and fetal echocardiography. In Merz E, Kurjak A: Donald School Textbook: Current status of clinical use of 3D/4D ultrasound in obstetrics and gynecology. Jaypee Brothers Medical Publishers, 2019. 61-74 ● Dietz HP: Pelvic floor ultrasound: a review. Clin Obstet Gynecol 2017; 60(1): 58-81 ● Dietz HP et al.: The assessment of levator trauma: a comparison between palpation and 4D pelvic floor ultrasound. Neurourol Urodyn 2006; 25(5): 424-7 ● Gembruch U et al.: Ultraschalldiagnostik in Geburtshilfe und Gynäkologie. 2. Aufl. Berlin/Heidelberg: Springer, 2018 ● Hata T et al.: Three-dimensional volume-rendered imaging of embryonic brain vesicles using inversion mode. J Obstet Gynaecol Res 2009; 35(2): 258-61 ● Hata T et al.: Three-dimensional volume-rendered imaging of normal and abnormal fetal fluid-filled structures using inversion mode. J Obstet Gynaecol Res 2011; 37(11): 1748-54 ● Kainer F: Sonografie-Atlas Gynäkologie/Geburtsmedizin. München: Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH, 2020 ● Lipa M et al.: Three-dimensional neurosonography - a novel field in fetal medicine. Ginekol Pol 2017; 88(4): 215-21 ● Schmachtenberg C et al.: Diagnostic performance of automated breast volume scanning (ABVS) compared to handheld ultrasonography with breast MRI as the gold standard. Acad Radiol 2017; 24(8): 954-61 ● Sonal P, Chaitanya N: Practical guide to 3D-4D Ultrasound in obstetrics and gynecology, Jaypee Brothers Medical Publishers, 2021 ● Steiner H et al.: Three-dimensional ultrasound in obstetrics and gynaecology: technique, possibilities and limitations. Hum Reprod 1994; 9(9): 1773-8

Das könnte Sie auch interessieren:

Der frühe Ultraschall hat auch in Zeiten des NIPT nicht ausgedient

Beim Ersttrimesterscreening geht es bei Weitem nicht nur um Nackenfaltenmessung und die Wahrscheinlichkeitsberechnung für Trisomien. Auch rund 50% der schweren fetalen Fehlbildungen ...

Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News

Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...

Was brauchen Mädchen für eine selbstbewusste Sexualität?

Die Entwicklung der eigenen Sexualität ist zentraler Bestandteil des Erwachsenwerdens. Manchen Mädchen fällt es jedoch nicht leicht, ihre Sexualität selbstbewusst und selbstbestimmt zu ...