Weichteilverletzungen der kindlichen Hand

Autor:

DDr. Gabriel Halát

Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

Klinische Abteilung für Unfallchirurgie

Medizinische Universität Wien

E-Mail: gabriel.halat@meduniwien.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Weichteilverletzungen der kindlichen Hand reichen von oberflächlichen Hautlazerationen bis hin zu tiefgreifenden Schädigungen auch funktioneller Einheiten oder neurovaskulärer Strukturen. Aufgrund der zentralen Rolle der Hand in der sensorischen und motorischen Entwicklung des Kindes können Verletzungen weitreichende Auswirkungen haben. Die Heilung erfolgt zwar schneller als bei Erwachsenen, allerdings können Spätfolgen durch das Wachstum stärker ins Gewicht fallen. Eine präzise, altersadaptierte Diagnostik und Therapie sind daher essenziell. Eine angemessene Patientenkommunikation sowie die Einbeziehung des sozialen Umfelds erhöhen die Wahrscheinlichkeit, bestmögliche Langzeitergebnisse zu erzielen.

Keypoints

-

Die Beurteilung von Weichteilverletzungen der kindlichen Hand ist aufgrund der besonderen Verletzungsmuster und -mechanismen sowie erschwerter Untersuchungsbedingungen häufig anspruchsvoll. Ggf. sollte bei entsprechender Anamnese immer eine Revision in Sedoanalgesie in Betracht gezogen werden.

-

Lazerationen der Haut erfordern gründliche Wundtoilette und sorgfältige Inspektion neurovaskulärer und funktioneller Strukturen in adäquater Schmerzausschaltung.

-

Fingerkuppenverletzungen sind die häufigsten Verletzungen der kindlichen Hand. Nagelbettverletzungen müssen erkannt, richtig zugeordnet und entsprechend der Verletzungsschwere behandelt werden.

-

Sehnenverletzungen bedürfen einer Versorgung durch Chirurg:innen mit entsprechenden handchirurgischen Fertigkeiten. Die Nachbehandlung erfolgt angepasst an den Einzelfall.

-

Das akute Kompartmentsyndrom kann sich bei Kindern klinisch anders manifestieren als bei Erwachsenen. Das Leitsymptom Schmerz bleibt gleich!

Weichteilverletzungen der kindlichen Hand gehören zu den häufigsten Gründen für eine Vorstellung in unfallchirurgischen Ambulanzen und kinderchirurgischen Einrichtungen.1 Neben oberflächlichen Hautverletzungen können bei scheinbar kleinen Wunden auch tiefergelegene Strukturen wie Sehnen, Muskeln und neurovaskuläre Strukturen betroffen sein, wodurch eine verdachtsorientierte und präzise Diagnostik erforderlich ist.

Der Hautmantel der Hand ist funktionell darauf ausgelegt, sensorische Wahrnehmung und mechanische Belastbarkeit zu gewährleisten. Kinder nutzen ihre Hände intensiv zur Erkundung der Umwelt, was für die motorische und kognitive Entwicklung essenziell ist. Diese stetige Interaktion führt zu einem erhöhten Verletzungsrisiko. Eine sorgfältige Inspektion und Funktionsprüfung sollten, ebenso wie die Kenntnis alternativer und ergänzender diagnostischer Maßnahmen (z.B. Tenodesetest, Immersionstest, Untersuchung in Narkose), die Grundlage einer verwertbaren Befunderhebung bilden. Während einige Prinzipien der Traumaversorgung bei Erwachsenen auf Kinder übertragbar sind, verlangen Faktoren wie der wachsende Organismus, die mögliche Compliance und spezifische Verletzungsmuster eine angepasste Behandlung.2 Die Versorgung von Weichteilverletzungen an der kindlichen Hand zielt auf ein funktionell und ästhetisch bestmögliches Ergebnis ab. Dafür ist eine frühzeitige und adäquate Therapie entscheidend, da die Zeitfenster für Interventionen bei Kindern oft kürzer sind als bei Erwachsenen. In der folgenden Aufarbeitung werden drei häufige Weichteilverletzungen und posttraumatische Weichteilveränderungen, deren Manifestation sowie mögliche diagnostische Schritte und Behandlungsmaßnahmen exemplarisch aufgezeigt.

Fingerkuppenverletzungen der kindlichen Hand

Fingerkuppenverletzungen machen über zwei Drittel aller pädiatrischen Handtraumata aus.3 Die unzureichende Behandlung dieser Verletzungen kann zu anhaltenden funktionellen und kosmetischen Einschränkungen führen.4 Die initial oft unterschätzten Nagelbettverletzungen beinhalten subunguale Hämatome, einfache oder komplexe Lazerationen des Nagelbettes, Nagelbettavulsionen und Quetschverletzungen (Abb. 1).5 Die Van-Beek-Klassifikation beschreibt verschiedene Schweregrade von Nagelbettverletzungen anhand der Lokalisation und des Schädigungsausmaßes der sterilen und/oder der germinalen Nagelmatrix.6 Die Therapie von Fingerkuppenverletzungen zielt darauf ab, die Form und Funktion der sensiblen Fingerkuppe und des Nagels zu erhalten. Rissquetschwunden oder Schnittverletzungen an der Fingerkuppe ohne Nagelbettbeteiligung werden nach Frakturausschluss und bei erhaltener Sensibilität, Durchblutung und Funktion entsprechend ihrer Größe nach erfolgter Wundreinigung mit Verbänden oder Hautnähten versorgt. Subunguale Hämatome können bei Kindern durch eine Trepanation entlastet werden. Gellman et al. und Roser et al. haben aufgezeigt, dass in der kindlichen Population auch bei ausgedehnten subungualen Hämatomen mit Nagelbettverletzungen die Trepanation einer Nagelentfernung und Nagelbettrekonstruktion übergeordnet ist, solange der Nagel selbst und der Nagelfalz intakt sind.7,8 Bei komplexeren Nagelbettverletzungen, etwa bei sternförmigen Rissen, ausgeprägten Quetschungen mit Nagelzerstörung oder bei Vorliegen einer Fraktur, ist eine chirurgische Rekonstruktion des Nagelbettes mit ggf. Frakturstabilisierung erforderlich. Risse des Nagelbettes können mit dünnen resorbierbaren Nähten wie Vicryl Rapide® rekonstruiert werden. Gewebekleber wie 2-Octylcyanoacrylat (Dermabond®) wurden als eine Alternative zu Nähten bei Nagelbettverletzungen mit Nagelfragmentation propagiert.9 Trotz guter kosmetischer Ergebnisse und der kürzeren Versorgungsdauer bevorzugen Chirurgen weiterhin Nähte, da Gewebekleber mit einem erhöhten Risiko für Infektionen, Granulombildung und Fremdkörperreaktionen in Verbindung gebracht werden.10 Bei abgelöstem Nagel heilen kleine Defekte unter 2mm wie beim Erwachsenen spontan ab, wenn der Nagel oder ein Nagelersatz zur Schienung angewendet wird. Ein größerer Defekt kann mit einem Ersatzgewebe gedeckt werden, um Narbenbildung zu minimieren, dies vor allem bei Verletzungen der germinalen Matrix. Spalt- oder volle Nagelbetttransplantate bieten bei großen Defekten (über 3x3mm) oder Verletzungen des Eponychiums eine Möglichkeit zur Defektdeckung und können aus unverletzten Regionen des betroffenen Fingers oder einer Zehe entnommen werden.11

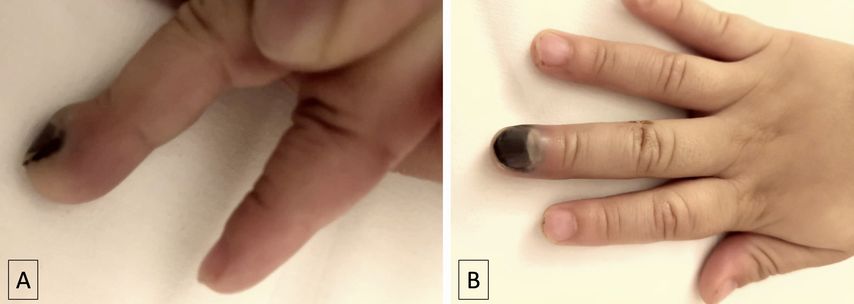

Abb. 1: Fotos A & B zeigen eine Quetschverletzung des Mittelfingerendgliedes mit ausgeprägtem subungualem Hämatom. Eine knöcherne Beteiligung wurde ausgeschlossen, eine Trepanation zur Hämatomentlastung erfolgte fünf Stunden nach Trauma

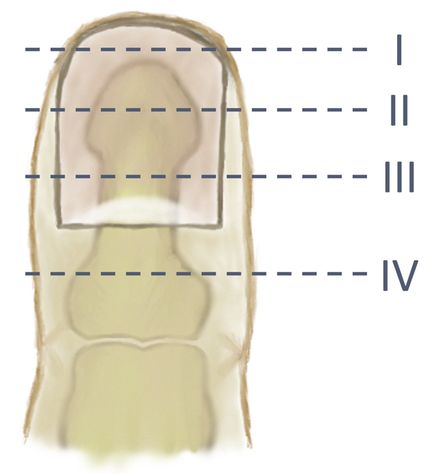

Abb. 2: Allen-Klassifikation von Fingerkuppenverletzungen. Typ I: Nur die Fingerbeere distal des Nagels ist betroffen. Typ II: Die Fingerbeere und ein Teil des Nagels distal der Endphalanx sind betroffen. Typ III: Die Fingerbeere, ein Teil des Nagels distal der Lunula sowie ein Teil der Endphalanx sind betroffen. Typ IV: Die Fingerbeere, die Lunula, der Nagel und ein Teil der Endphalanx sind betroffen

Das Wiedereinsetzen des Nagels nach chirurgischer Nagelbettrekonstruktion ist umstritten. Die Schienung einer Nagelbettnaht sowie die potenziell stabilisierende Komponente bei Endgliedfrakturen sprechen für das Einsetzen des Nagels oder eines Nagelersatzes.12 Miranda et al. berichteten in ihrer Studie, dass ein wiedereingesetzter Nagel mit einer höheren Infektionsrate, verzögerter Wundheilung und Hypergranulation assoziiert sein kann. Es wurde jedoch vermutet, dass dies der Nagel-Annaht selbst geschuldet ist. Aufgrund der geringen Größe eines Kindernagels kann die Verwendung nicht haftender Wundauflagen (Mepitel®) eine sinnvolle Alternative sein.13–15

Die Anwendung von Okklusionsverbänden bei kleinen Substanzdefekten oder distalen Amputationen der Fingerkuppe zeigte gute Erfolge.16 Bei ausgedehnten Weichteildefekten oder Amputationen mit freiliegendem knöchernem Endglied unterhalb des Nagelkranzes (Allen-Typ III und IV) wird die Versorgung mittels Okklusionsverband jedoch kontrovers diskutiert (Abb. 2). Einige Autoren empfehlen hier die plastische Lappendeckung des Defektes,17 andere beschreiben trotz der Defektgröße und des freiliegenden Knochens positive Ergebnisse mit Okklusionsverband.18 Eine antibiotische Therapie ist nur bei verschmutzten Wunden erforderlich. Bei der Behandlung sollten stets das Alter des Kindes berücksichtigt, die Familie und das soziale Umfeld einbezogen sowie Diagnostik und Therapie entsprechend angepasst werden.

Sehnenverletzungen der kindlichen Hand

Im Kindesalter treten Sehnenverletzungen zwar seltener als bei Erwachsenen auf, bergen jedoch alters- und entwicklungsspezifische Herausforderungen und erfordern stets ein individuell angepasstes Therapieregime. Nietosvaara et al. beschrieben in ihrer Studie eine Beugesehnen-Verletzungsinzidenz bei Kindern von 0,036 pro 1000, mit einer Höchstinzidenz im dritten Lebensjahr.19 Aufgrund der vergleichsweise geringen Fallzahlen bleiben viele Fragen zu optimalen Nahttechniken und Nachbehandlungsprotokollen im pädiatrischen Bereich offen. Ungeachtet der äußerlich erscheinenden Verletzungsgröße muss auch bei kleinen und unscheinbaren Verletzungen an der kindlichen Hand an Sehnenverletzungen gedacht werden. Jüngere Kinder verletzen sich oft an Glasscherben oder zerbrochenen Gegenständen, wohingegen sich ältere Kinder häufiger beim Hantieren mit Messern oder Scheren verletzen. Vorrangig ist die dominante Hand betroffen.19–22 Bezugnehmend auf die Anatomie und die Biomechanik haben Sehnenverletzungen bei Kindern im Wesentlichen dieselben verletzungsspezifischen Charakteristika wie im Erwachsenenalter. Erhebliche Unterschiede bestehen im Sehnendurchmesser, in der Compliance in der Nachsorge und im daraus resultierenden Risiko von Fehlheilungen. Während Strecksehnen in der Exkursion kürzere Wege zurücklegen und bis auf die Strecksehnenfächer ohne relevante anatomische Engstellen gleiten, weisen Beugesehnen aufgrund des längeren Exkursionsweges, des Zusammenspiels zwischen oberflächlichen und tiefen Beugesehnen und den Beugesehnenscheiden eine höhere Komplexität in der Verletzungsmorphologie auf.

Generell liegt bei Sehnenverletzungen die erste Herausforderung in der klinischen Beurteilung und Bestimmung, welche Sehnen betroffen sein könnten und ob Begleitverletzungen neurovaskulärer Strukturen vorliegen. Die sonografische Evaluierung einer Sehnenverletzung gilt als zuverlässiges bildgebendes Verfahren zur Diagnosesicherung, jedoch hängt die Verwertbarkeit von der Compliance des Kindes ab. Strecksehnenverletzungen sind aufgrund der subkutanen Lage oft bereits bei der initialen Begutachtung der Wunde sichtbar oder manifestieren sich durch eine Unfähigkeit, den betroffenen Finger zu strecken. Nach sorgfältiger Inspektion und Wundreinigung können sie über den Fingergrundgelenken sowie über den Grund- und Mittelgliedern mit U- oder Z-Nähten versorgt werden. Im Bereich der Fingermittelgelenke ist auf eine stabile Rekonstruktion mit entsprechender Nachbehandlung zu achten, um Knopflochdeformitäten zu vermeiden. Wie bei Erwachsenen ist das Retraktionspotenzial der Sehnenstümpfe über der Handwurzel und dem Handgelenk deutlich höher, weshalb eine chirurgische Erweiterung der Wunde und eine vorsichtige Präparation mit Stumpfbergung und Sehnenversorgung im Sinne einer Kern- und Umwendelungsnaht indiziert sind.

Bei Wunden an der Handinnenfläche und den Fingern ist ein möglicher Anhaltspunkt für das Vorliegen einer Beugesehnenverletzung die gestörte Fingerkaskade in Ruhe. Bei unversehrten Beugesehnen weisen die Finger eine leichte Beugung auf, vom Zeigefinger bis zum Kleinfinger zunehmend. Ein sichtbares Abweichen einzelner Finger von diesem Muster deutet auf eine Sehnenverletzung hin (Abb. 3).

Abb. 3: 12 Jahre altes Kind nach Sturz auf ein Glas mit Schnittverletzungen an der rechten Hand. Foto A zeigt das klinische Bild nach der Primärversorgung und vor der definitiven chirurgischen Versorgung der durchtrennten tiefen Beugesehne des IV. Fingers. Der Ringfinger verlässt die physiologische Fingerkaskade und verbleibt im Fingerendgelenk gestreckt. Foto B bildet die wiedererlangte Spannung der tiefen Beugesehne nach der Sehnennaht ab

Bezugnehmend auf die Naht von Beugesehnen unterscheiden sich Kinder von Erwachsenen insofern, als mehrsträngige Techniken, die bei Erwachsenen bevorzugt werden, aufgrund des geringen Sehnendurchmessers nicht immer durchführbar sind. Navali et al. haben in ihrer Evaluierung von 32 Beugesehnenverletzungen bei 29 Kindern unter 4 Jahren keinen signifikanten Unterschied in der Heilungsrate und dem resultierenden Bewegungsumfang zwischen Zwei- und Vier-Strang-Nahttechniken aufzeigen können.23 Die Anwendung einer Umwendelungsnaht ist kritisch zu betrachten und individuell zu entscheiden, da diese das Gleitverhalten beeinträchtigen könnte.19,24 Die Avulsion der tiefen Beugesehne tritt vorwiegend bei älteren Kindern im Rahmen von sportlichen Aktivitäten auf. Die Fehldeutung einer Verstauchung kann durch eine verdachtsorientierte Diagnostik vermieden werden. Neben der Anamnese und der klinischen Untersuchung sind konventionelle Röntgenbilder und ein Ultraschall zur Diagnosesicherung notwendig. Eine frühzeitige Refixation der Beugesehne soll angestrebt werden, um Funktionsverluste zu vermeiden. Die allgemeine Empfehlung lautet, Sehnenverletzungen durch erfahrene und handchirurgisch versierte Chirurg:innen im Operationssaal versorgen zu lassen.

Die Aussagen über Nachbehandlungsprotokolle für Sehnenverletzungen bei Kindern divergieren in der Literatur. Einigkeit herrscht darüber, dass Kinder nach längeren Ruhigstellungsintervallen bessere Ergebnisse erzielen als Erwachsene.25–27 Einige Untersuchungen weisen darauf hin, dass Kinder eine Ruhigstellung bis zu 4 Wochen ohne Funktionsdefizite tolerieren und Kinder unter sechs Jahren keine Mobilisierungsprotokolle benötigen.28,29 Kinder im Alter von über sechs Jahren profitieren von Nachbehandlungsschemata wie dem Kleinert-Protokoll.19,22,30 Es existiert somit kein „Goldstandard“ für die Nachbehandlung chirurgisch versorgter kindlicher Sehnenverletzungen, und das postoperative Therapieregime ist stets für den Einzelfall zu evaluieren und nach Maßgabe des Chirurgen im Austausch mit der Familie des Kindes durchzuführen.

Kompartmentsyndrom der kindlichen Hand

Obwohl das akute Kompartmentsyndrom (ACS) bei Kindern häufiger an den unteren Extremitäten auftritt, kann es auch im Bereich der oberen Extremitäten, und hier vor allem der Hand, beobachtet werden. Grottkau et al. haben in Studien über das ACS bei Kindern und Jugendlichen gezeigt, dass vor allem offene Unterarmfrakturen ein ACS der oberen Extremität verursachten. Das Durchschnittsalter lag bei etwa zwölf Jahren.31 Broom et al. stellten in ihrer Untersuchung von ACS bei Kleinkindern unter drei Jahren fest, dass der Unterschenkel in 50% der Fälle betroffen war, gefolgt von Hand, Unterarm und Ellbogenregion. Traumata waren mit einer Häufigkeit von 60% die führende Ursache für ein ACS.32 Weichteiltraumata können auch ohne Beteiligung knöcherner Strukturen zu einer Erhöhung des Kompartmentdrucks führen. Neben traumatischen Ursachen können Tierbisse und Infektionen, Blutungen oder in seltenen Fällen auch hereditäre Angioödeme ein ACS auslösen.33–35

An der Hand identifizieren wir insgesamt elf Kompartimente: vier dorsale und drei volare Interossealkompartimente, das Thenar- und das Hypothenarkompartiment, das mittlere Hohlhandkompartiment sowie ein Adduktorenkompartiment.36 Die Anzahl dieser Kompartimente lässt bereits die Komplexität der Diagnostik und der Versorgung vermuten. Ohne entsprechende Behandlung können sich dauerhafte motorische Ausfälle und Sensibilitätsstörungen oder sogar eine Myoglobinurie mit Nierenschädigung ergeben.33

Die Diagnostik gestaltet sich in der pädiatrischen Population aufgrund verschiedener Faktoren schwierig. Erstens kann das klinische Erscheinungsbild abweichen, sodass die klassischen „5P“ (Pain, Pallor, Pulselessness, Paraesthesia, Paralysis), die man bei Erwachsenen anwendet, weniger zuverlässig sind.37 Zweitens können Kommunikationsbarrieren zwischen Arzt/Ärztin und Kind eine präzise Schmerzeinschätzung erschweren. Hinweise der Eltern sollten stets berücksichtigt werden, da sie bei ihrem Kind die Schmerzintensität am besten deuten können. Drittens gestaltet sich eine körperliche Untersuchung, insbesondere bei Kleinkindern, ohne Sedierung oder aktive Elternbegleitung oft schwierig. Lin et al. präsentierten bei 165 Kindern mit ACS, dass Schmerz ein häufiges Symptom darstellt.38 Broom et al. hingegen identifizierten Schmerz als unzuverlässiges Symptom des ACS bei Kleinkindern mit einer Sensitivität von 54%.32 Basierend auf diesen Erkenntnissen wurden neue Kriterien vorgeschlagen, die besser auf Kinder zugeschnitten sind. McCarthy und Noonan betonten die Bedeutung der „3A“: Agitation, Angst und steigender Analgetikabedarf als mögliche Anzeichen für ein ACS, auch wenn an der verletzten Extremität keine eindeutigen klinischen Hinweise vorliegen.33 Neben der klinischen Einschätzung ist die Messung des Kompartmentdrucks ein wichtiges Verfahren, gerade bei unklarer Klinik. Prinzipiell wird wie bei Erwachsenen der als kritisch zu betrachtende absolute Druckwert mit >30mmHg angegeben. In der pädiatrischen Population wird dieser Grenzwert jedoch diskutiert. Der Grund mag der Tatsache geschuldet sein, dass der „normale“ kindliche Kompartmentdruck höher ist als bei Erwachsenen. Bei Kindern liegt der mittlere Kompartmentdruck des Unterschenkels zwischen 13,3mmHg und 16,6mmHg, während er bei Erwachsenen zwischen 5,2mmHg und 9,7mmHg beschrieben wird.39

Die Therapie des akuten Kompartmentsyndroms an der Hand ist zeitkritisch und entspricht weitgehend dem Therapiealgorithmus bei Erwachsenen. Es bedarf nach Diagnosestellung einer unmittelbaren Indikationsstellung zur chirurgischen Entlastung und Durchführung einer Fasziotomie. Üblicherweise müssen alle gefährdeten Kompartimente an der Hand über mehrere Inzisionen eröffnet werden. Naturgemäß werden bei Verdacht Gipsverbände bis zur Intervention entfernt, die Extremität wird hochgelagert und die zugrunde liegenden Ursachen behandelt (Fehlstellungen nach Frakturen, Blutungen, Infektionen).

In der Literatur gibt es unterschiedliche Auffassungen vom optimalen Zeitfenster für eine Fasziotomie bei Kindern. Während sich das akute Kompartmentsyndrom bei Erwachsenen in der Regel innerhalb weniger Stunden nach der Verletzung entwickelt, wird vermutet, dass die Zeit zwischen der Verletzung und der Entwicklung erhöhter Kompartmentdrücke bei Kindern länger sein kann.40 Kinder scheinen eine Verzögerung der chirurgischen Entlastungsintervention besser zu kompensieren. Die Zeit von der Verletzung bis zur Fasziotomie betrug in der Metaanalyse von Lin et al. im Durchschnitt 25,4 Stunden. Die Ergebnisse zeigten, dass 85% der Patienten eine vollständige Funktion wiedererlangten. Die häufigste Komplikation unter den 233 eingeschlossenen Kindern war eine Einschränkung des Bewegungsumfangs (10%).40 Dennoch gilt die Regel, die kürzestmögliche Zeitspanne bis zur Intervention einzuhalten, um optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

Literatur:

1 Shah SS et al.: J Trauma Acute Care Surg 2012; 72(6): 1688-94 2 Cornwall R, Ricchetti ET: Clin Orthop Relat Res 2006; 445: 146-56 3 Saraf S, Tiwari V: Indian J Orthop 2007; 41(2): 163-8 4 George A et al.: Indian J Orthop 2017; 51(6): 709-13 5 Patel L: Pediatr Emerg Care 2014; 30(10): 742-5; quiz 746-8 6 Van Beek AL et al.: Hand Clin 1990; 6(1): 23-35; discussion 37-8 7 Gellman H: J Craniofac Surg 2009; 20(4): 1033-5 8 Roser SE, Gellman H: J Hand Surg Am 1999; 24(6): 1166-70 9 Edwards S, Parkinson L: Pediatr Emerg Care 2019; 35(1): 75-7 10 Sierakowski A et al.: J Plast Reconstr Aesthet Surg 2016; 69(2): 286-8 11 Rohard I et al.: Eur J Pediatr Surg 2012; 22(4): 283-8 12 Tos P et al.: J Orthop Traumatol 2012; 13(2): 57-62 13 Miranda BH et al.: Plast Reconstr Surg 2012; 129(2): 394e-6e 14 Jain A et al.: Pilot Feasibility Stud 2015; 1: 29 15 Greig A et al.: Br J Surg 2017; 104(12): 1634-9 16 Schultz J et al.: GMS Interdiscip Plast Reconstr Surg DGPW 2018; 7: Doc05 17 Peterson SL et al.: J Hand Surg Am 2014; 39(10): 2093-101 18 Quadlbauer S et al.: Der Unfallchirurg 2017; 120(11): 961-8 19 Nietosvaara Y et al.: J Hand Surg Am 2007; 32(10): 1549-57 20 Grobbelaar AO, Hudson DA: J Hand Surg Br 1994; 19(6): 696-8 21Havenhill TG, Birnie R: Hand Clin 2005; 21(2): 253-6 22 Kato H et al.: J Pediatr Orthop 2002; 22(6): 732-5 23 Navali AM, Rouhani A: J Hand Surg Eur Vol 2008; 33(4): 424-9 24 Lehfeldt M et al.: Plast Reconstr Surg 2008; 121(4_Suppl): 1-12 25 Fitoussi F et al.: J Pediatr Orthop 1999; 19(6): 818-21 26 Strickland JW, Glogovac SV: J Hand Surg Am 1980; 5(6): 537-43 27 Masquelet AC, Gilbert A: Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 1985; 71(8): 587-93 28 Berndtsson L, Ejeskär A: Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 1995; 29(1): 59-64 29 Elhassan B et al.: J Hand Surg Am 2006; 31(10): 1661-6 30 Herndon JH: Orthop Clin North Am 1976; 7(3): 717-31 31 Grottkau BE et al.: J Pediatr Surg 2005; 40(4): 678-82 32 Broom A et al.: J Child Orthop 2016; 10(5): 453-60 33 Noonan K, McCarthy J: J Pediatr Orthop 2010; 30: S96-S101 34 Malik SS et al.: Ann R Coll Surg Engl 2011; 93(7): e138-40 35 Venditto C et al.: Hand (New York, NY) 2017; 12(3): Np46-np50 36 Reichman EF: Case Rep Emerg Med 2016; 2016: 2907067 37 Bae DS et al.: JPediatr Orthop 2001; 21(5): 680-8 38 Lin JS, Samora JB: J Pediatr Orthop B 2020; 29(1): 90-6 39 Staudt JM et al.: J Bone Joint Surg Br 2008; 90(2): 215-9 40 Flynn JM et al.: J Bone Joint Surg Am 2011; 93(10): 937-41

Das könnte Sie auch interessieren:

Wachstumslenkende Eingriffe an der unteren Extremität

Minimalinvasive wachstumslenkende Eingriffe als Alternative zu komplexen Osteotomien oder aufwendigen Verlängerungsoperationen gehören zum Standardinstrumentarium des Kinderorthopäden. ...

Patellaluxationen beim Kind und Jugendlichen – wer muss operiert werden?

Patellaluxationen sind häufige Verletzungen bei Kindern und Jugendlichen und gehen oft mit erheblichen funktionellen Einschränkungen und einem erhöhten Risiko für Rezidive einher. Sie ...

Scheibenmeniskus bei Kindern und Jugendlichen

Der Scheibenmeniskus ist eine angeborene anatomische Fehlbildung, die meist den lateralen Meniskus betrifft und häufig asymptomatisch bleibt. In einigen Fällen können sich jedoch ...