Sexuelle Funktionsstörungen der Frau

Autorinnen:

DDr. Kristina Ritter

cand.med. Rebecca Bauer

Institut für Transkulturelle Psychiatrie und Migrationsforschung

Wien

Korrespondierende Autorin:

DDr. Kristina Ritter

E-Mail: kristina.ritter1@inode.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Im Gegensatz zu Perversionen blieben sexuelle Funktionsstörungen im gesellschaftlichen Diskurs lange Zeit unbeachtet. Das änderte sich in den 1960ern mit dem Aufkommen sexueller Revolutionen und feministischer Bewegungen. Heute unterscheidet die Sexualwissenschaft verschiedene Formen sexueller Funktionsstörungen. Welche davon speziell bei Frauen relevant sind, wird im Folgenden diskutiert. Begleitend präsentieren wir jeweils ein Fallbeispiel aus der Praxis.

Das menschliche Sexualverhalten lässt sich einerseits auf unsere Stammesgeschichte als Primaten zurückführen, andererseits ist es auch in hohem Maße kulturell überformt. Die Sexualität eines Paares ist in den Vorstellungen und Konzepten des gesellschaftlichen und kulturellen Umfeldes eingebettet. Jedes Paar übernimmt mehr oder weniger Elemente dieses kollektiven sexuellen Skripts und schafft daraus eine in jedem Fall einzigartige Partnersexualität. Das sexuelle Spektrum des Individuums ist allerdings weiter und umfasst den Teil der sexuellen Biografie, der sich vor der gegenwärtigen Partnerschaft ereignete, sexuelle Fantasien, die sich nicht nur auf den Partner beziehen, sexuelle Erfahrungen mit anderen Partnern, Selbstbefriedigung usw. Die sexuelle Dynamik ist daher nicht einfach mit der Paardynamik gleichzusetzen.

Die Sexualwissenschaft, die Sexualmedizin und die verschiedenen Richtungen der Sexualtherapie gehen heute davon aus, dass aufgrund körperlicher Erkrankungen oder biografischer Entwicklungen sexuelle Störungen auftreten können, die ein „Nichtkönnen“ bedingen, dass allerdings ein großer Teil sowohl der männlichen als auch der weiblichen Sexualstörungen auf einem „Nichtwollen“ oder „Etwas-anderes-Wollen“ eines oder beider Partner beruht.

Die erste sexuelle Revolution Ende der 1960er-Jahre führte in den westlichen Gesellschaften zu einer gewissen Enttabuisierung von sexuellen Funktionsstörungen. Im Gegensatz zum weiten Themenfeld der Perversionen waren sie nie Teil des gesellschaftlichen Diskurses. Erst durch die Arbeiten von Masters und Johnson (1967) und das Aufkommen der zweiten feministischen Bewegung kamen die sexuellen Funktionsstörungen der Frau in das Blickfeld der wissenschaftlichen Forschung und der sich neu etablierenden Sexualtherapie. Allgemein wird von einer sexuellen Funktionsstörung gesprochen, wenn individuelle Ansprüche an eine erfüllte Sexualität nicht erfüllbar sind und die Betroffenen einen Leidensdruck empfinden. Unterschieden wird zwischen primär (lebenslang bestehenden) und sekundär (erworbenen) sexuellen Dysfunktionen. Eine weitere Achse zur Einteilung dieser Störungen sind generalisierte (stets vorhandene) und situative (nur in bestimmten Situationen auftretende) sexuelle Störungen. Im Folgenden werden die drei häufigsten Formen sexueller Funktionsstörung – nämlich Lust- und Erregungsstörungen, Orgasmusstörungen und genitale Schmerzsyndrome – sowie globale Unterschiede in ihrer Prävalenz besprochen.

Lust- und Erregungsstörungen

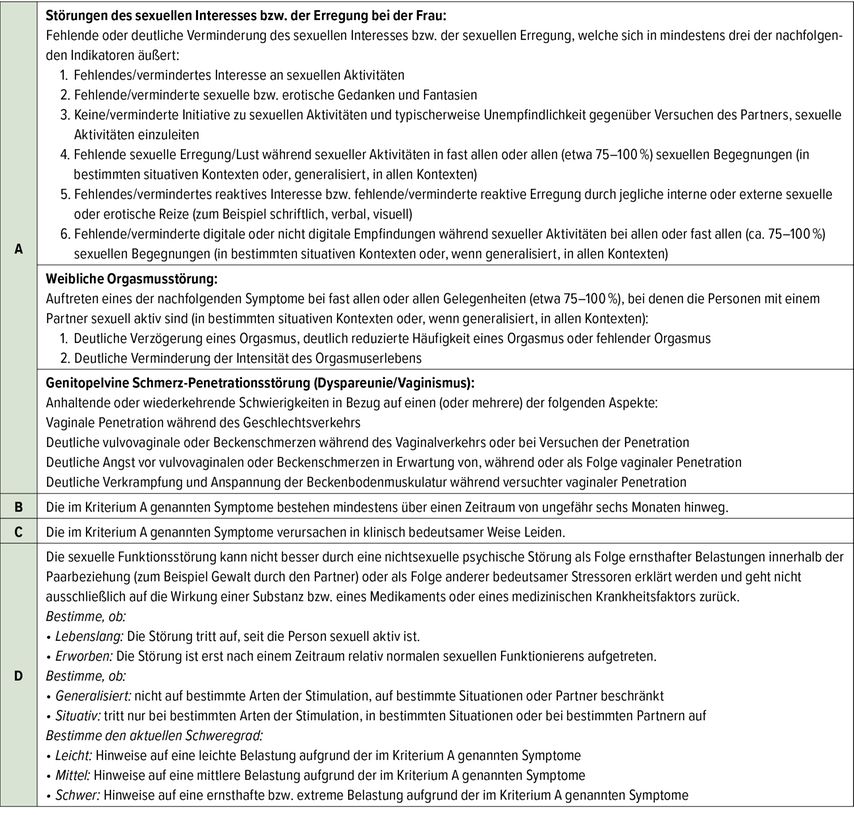

Eine Form sexueller Funktionsstörungen sind Lust- und Erregungsstörungen. Sie sind durch ein Fehlen oder deutliche Verminderung des sexuellen Interesses bzw. der sexuellen Erregung charakterisiert. Neben einem fehlenden Interesse an sexuellen Aktivitäten finden sich häufig fehlende oder verminderte erotische Fantasien. Die betroffenen Frauen zeigen eine verminderte oder keine Initiative und sind zumeist unempfindlich gegenüber den Versuchen des Partners. Während sexueller Aktivitäten sind die genitalen oder nichtgenitalen Empfindungen ebenfalls vermindert (Tab. 1).

Im DSM-5 wird verlangt, dass diese Symptome über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten bestehen und auf klinisch bedeutsame Weise Leiden verursachen (APA 2015). Im nächsten Schritt wird bestimmt, ob die Störung auftritt, seitdem die Person sexuell aktiv ist, oder ob die Problematik erst nach einem Zeitraum relativ normalen sexuellen Funktionierens aufgetreten ist. Bei der generalisierten Form ist die Erregungsstörung nicht auf eine bestimmte Art der Stimulation oder auf einen bestimmten Partner beschränkt, sondern findet sich bei allen sexuellen Kontakten. Bei der situativen Form tritt die Erregungs- und Luststörung nur bei bestimmten Arten der Stimulation, in bestimmten Situationen oder mit bestimmten Partnern auf.

Beispielfall:

Lust- und Erregungsstörungen

Eine 46-jährige berufstätige Frau, die seit 17 Jahren verheiratet ist, sucht einen Therapeuten auf. Das Ehepaar hat eine gemeinsame 16-jährige Tochter. Sie hat kein Bedürfnis nach Sex, meint aber, dies fühle sich „falsch“ an, denn das gehöre in einer Partnerschaft doch dazu. Sie habe Angst, deshalb von ihrem Mann verlassen zu werden. Sie würde ihren Mann mögen, sexuell anziehend würde sie aber nur Autoritätspersonen aus ihrem beruflichen Umfeld finden. Ihr Gatte fordere keine Sexualität mehr ein. Sie selbst habe noch nie eine außereheliche Beziehung gehabt, sie würde nur ein- bis zweimal im Jahr masturbieren, was aber eher Schuldgefühle auslösen würde. Sie habe Sorge, dass sie, wenn sie Verlangen nach Sex bekommen würde, ihren Mann verlassen würde, da ihr eigentlich andere Männer sexuell reizvoller vorkommen. Das alles seien für sie aber reine Gedankenspiele. Ihrem Mann gehe es ähnlich, er würde sie überhaupt nicht bedrängen. In der Therapie erfolgt im ersten Schritt eine Abklärung, was unter einer sexuellen Beziehung verstanden wird und dass Sexualität nicht gleichbedeutend mit Geschlechtsverkehr zu setzen ist. Im Laufe der Behandlung zeigt sich, dass in ihrer Beziehung körperliche Nähe und Kuscheln für sie und ihren Mann die ausreichende und stimmige Intimität sind.

Die individuelle Erregbarkeit ist zum Teil eine relativ stabile Voreinstellung jedes Menschen, die auf konstitutionellen und erfahrungsbedingten Einflüssen beruht, hat aber auch variable Anteile, die mit dem psychischen und körperlichen Gesundheitszustand, der Lebenszufriedenheit und vor allem mit der allgemeinen und sexuellen Partnerschaftsqualität zusammenhängen (Hartmann 2018). Gelegentlich ausbleibende Lubrikation oder Orgasmusstörungen können Teil der weiblichen Sexualität sein und werden üblicherweise von den Betroffenen nicht überbewertet. Sie werden, wenn sie vorübergehend auftreten, auch meist nicht als erklärungsbedürftig erlebt. Das Sexualleben eines Paares variiert selbstverständlich ebenso wie andere Lebensbereiche. Damit vorübergehende Symptome chronifizieren, bedarf es einer Bedeutungszuschreibung und ihrer kommunikativen Verfestigung in der Partnerbeziehung.

Bei Sexualstörungen lassen sich somatische und psychosoziale Ursachen unterscheiden, wobei nicht selten beide Hand in Hand gehen können. Somatische Ursachen können hormoneller Natur sein, wie Östrogen-, Testosteronmangel bzw. Hyperprolaktinämie, aber auch Harninkontinenz und Blasenfunktionsstörungen. Nicht selten werden Erregungsstörungen durch Psychopharmaka verursacht, aber auch neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose und Nervenverletzungen durch Geburten oder Operationen können zu Erregungsstörungen führen.

Psychosoziale Faktoren sind Überlastung, Stress, Veränderungen der Lebensumstände durch Schwangerschaft und Kinder, Probleme mit dem eigenen Körperbild, Vorstellungen von Sexualität und Liebe, negative sexuelle Erfahrungen, unzureichende Stimulation, sexuelle Probleme des Partners, Partnerschaftskonflikte, aber auch der gesellschaftliche Druck, immer und überall sexuelle Lust erleben können zu müssen.

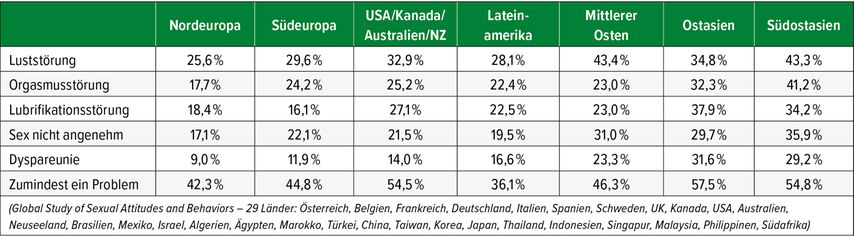

Die Prävalenz der weiblichen Lust- und Erregungsstörungen zeigt global deutliche Unterschiede. Die in 29 Ländern durchgeführte Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors ergab bei Frauen der Altersgruppe zwischen 40 und 80 Jahren eine Prävalenz für Luststörungen von 25,6% in nordeuropäischen Ländern bis zu 43,4% im Mittleren Osten. Dazu gaben zwischen 16,1% (Südeuropa) und 37,9% (Ostasien) Lubrikationsstörungen an. Zwischen 17,1% (Nordeuropa) und 35,9% (Südostasien) der Frauen gaben an, Sex nicht angenehm zu finden (Tab. 2) (Nicolosi et al. 2004; Laumann et al. 2005).

Tab. 2: Prävalenz sexueller Probleme von Frauen der Altersgruppe 40–80 Jahre (nach Nicolosi et al., 2004; Laumann et al., 2005)

Orgasmusstörungen

Das Wort Orgasmus ist altgriechischen Ursprungs; „orgasmos“ heißt dort „heftige Erregung“, das entsprechende Verb ist „strotzen, glühen, heftig verlangen“. Der Orgasmus kann, neben der Fortpflanzungsabsicht, verschiedene Funktionen haben und mit unterschiedlichen Bedeutungen belegt werden. Für die einen ist er eine Erleichterung von Trieb und Drang oder der Abbau von Ärger und Ängsten. Andere sehen in ihm eine Grenzerfahrung, die Zugang zu metaphysischen Dimensionen gewährt. Für die meisten Menschen ist er pure Lust oder elementarer Beweis der eigenen Lebenskraft. Er ist in der Regel mit einem intensiven Lusterleben, einer Bewusstseinsveränderung und einer Einengung der Sinneswahrnehmungen verbunden. Körperlich ist er begleitet von Kontraktionen der genitopelvinen Muskulatur sowie einem Anstieg der Atem- und Herzfrequenz und des Blutdrucks. Trotz der relativ kurzen Dauer des Orgasmus findet sich neurophysiologisch eine komplexe Abfolge und Interaktion von kortikalen, spinalen und peripheren Ereignissen.

Um die Existenz und Funktion des weiblichen Orgasmus gibt es seit Jahren eine kontroverse Diskussion. Einige Autoren gehen von der Annahme aus, dass auch der weibliche Orgasmus eine reproduktive Funktion hat bzw. einen reproduktiven Vorteil mit sich bringt. Der Orgasmus könnte die Konzeption erleichtern, da die Kontraktionen der Beckenbodenmuskulatur zu einer Absenkung des Uterus und damit zu einem Eintauchen in das Ejakulat sowie zu einem Saugeffekt führen. Außerdem soll mit Orgasmusbeginn eine Dilatation des Zervixmundes einsetzen, mit der Folge, dass die Samenflüssigkeit leichter in den Uterus und in den Eileiter gelangen könne. Es gibt aber bisher keine solide wissenschaftliche Evidenz für diese Theorie. Unumstritten ist allerdings, dass der Orgasmus ein hochintensives und genussvolles Erleben ermöglicht und damit einen Belohnungs- und Anreizcharakter hat. Weiters führt er zur Ausschüttung von Oxytocin, was die Bindung zum Partner intensiviert.

Beispielfall:

Orgasmusstörungen

Eine 24-jährige Studentin, die seit dem 18. Lebensjahr wegen einer Angststörung (Prüfungsangst mit Panikattacken) in Behandlung ist, sucht eine Therapeutin auf. Sie berichtet, mit ihrem 25 Jahre alten Freund zusammenzuleben. Seit einigen Monaten habe sie einen Konflikt mit ihrem Partner, da diesem aufgefallen sei, dass sie beim Geschlechtsverkehr regelmäßig einen Orgasmus vorspiele. Auch in den vergangenen Beziehungen habe sie nie einen Orgasmus erlebt. Da sie das so gewohnt sei, habe sie das gar nicht als Problem gesehen. Um die Partner zufriedenzustellen und um nicht zu lange Geschlechtsverkehr zu haben, habe sie sich angewöhnt, einen Orgasmus vorzutäuschen. Bei der Selbstbefriedigung habe sie als Jugendliche regelmäßig einen Orgasmus gehabt. In den letzten Jahren habe auch das nicht mehr immer geklappt. Sie sei zwar erregt, komme aber über ein bestimmtes Erregungsniveau nicht hinaus, was sie auf den erhöhten allgemeinen Stress durch ihr Studium, aber auch auf die Probleme mit ihrem Freund zurückführe. Die Partnerschaft sei nämlich belastet, da ihr Freund seinen Selbstwert als Mann mit der Fähigkeit verbinde, sie zum Orgasmus zu bringen. Die Medikamentenanamnese ergibt, dass die Frau wegen ihrer Angststörung seit sechs Jahren auf Sertralin eingestellt ist. Da sie diesbezüglich in einer stabilen psychischen Verfassung ist, kann diese Medikation ausgeschlichen werden. Zusätzlich erlernt sie Skills im Umgang mit Stress. Mit dem Absetzen der Medikation kann sie erstmals auch Orgasmen mit ihrem Partner erleben.

Die Orgasmusschwelle ist interindividuell unterschiedlich, sie variiert allerdings auch beim Einzelnen in verschiedenen Lebensphasen, abhängig von psychischen, somatischen und Partnerschaftsfaktoren sowie von der effizienten sexuellen Stimulation.

Wie bei den Luststörungen ist auch bei den Orgasmusstörungen im DSM-5 festgelegt, dass eine Dauer von mindestens 6 Monaten und eine Frequenz bei 75–100% der sexuellen Kontakte vorliegen müssen, damit die Störungsdiagnose vergeben wird (Tab. 1).

Damit soll die Variations- und Schwankungsbreite der weiblichen Orgasmusfähigkeit berücksichtigt werden und eine Überpathologisierung verhindert werden. Berücksichtigt wird dabei auch, dass kurzfristige Schwankungen der sexuellen Erlebnisfähigkeit bei Frauen sehr häufig sind und nicht selten als adaptive Reaktion auf Stress oder Beziehungsprobleme gewertet werden können. Neu im DSM-5 aufgenommen wurde das Kriterium „Verminderung der Orgasmusintensität“, womit auch Probleme erfasst werden können, die nicht durch ein Ausbleiben, sondern durch ein verändertes, reduziertes Erleben gekennzeichnet sind. Wichtig in der Abklärung einer Orgasmusstörung ist immer, ob eine unzureichende Stimulation stattfindet.

Orgasmusschwierigkeiten sind zwar das zweithäufigste Sexualproblem der Frau, sie sind aber verglichen mit den Lust- und Schmerzstörungen wesentlich seltener Anlass, professionelle Hilfe zu suchen.

Wie die in 29 Ländern durchgeführte Global Study of Sexual Attitudes and Behavior zeigt, schwankt die Prävalenz der Orgasmusstörung je nach Region zwischen 17,7% (Nordeuropa) und 41,2% (Südostasien) (Nicolosi et al. 2004; Laumann et al. 2005) (Tab. 2). Ohne Berücksichtigung eines Leidensdruckes und Alter-justiert, gaben insgesamt 21,8% der untersuchten US-amerikanischen Frauen Orgasmusschwierigkeiten an. Mit Berücksichtigung des Leidensdruckes sank dieser Anteil abhängig vom Alter auf 3,4 bis 5,8%. Bei keiner anderen sexuellen Dysfunktion der Frau ist diese Diskrepanz zwischen Symptomatik und Leidensdruck daher so groß wie bei den Orgasmusproblemen.

Somatische Faktoren als Ursache von Orgasmusstörungen haben eine relativ geringe Bedeutung. Trotzdem sollten sie in Betracht gezogen werden, vor allem bei Frauen, die vormals orgasmusfähig waren, vor allem dann, wenn dafür keine psychischen oder partnerschaftlichen Probleme erkennbar sind. Bei Orgasmusstörungen ist vor allem an den Einfluss von körperlichen und psychischen Erkrankungen und deren Behandlungsmaßnahmen sowie an Medikamentennebenwirkungen zu denken. Infrage kommen neurologische Erkrankungen, die unter anderem auch die Nervenversorgung von anatomischen Strukturen betreffen können, die für den Orgasmus wichtig sind. Somatisch verursachte Orgasmusstörungen findet man bei Querschnittsläsionen des Rückenmarks, bei Multipler Sklerose, bei Schädigungen der peripheren Nerven (diabetische oder alkoholische Neuropathien) oder bei altersbedingten Fibrosierungen im Genitalbereich. Auch kardiovaskuläre Erkrankungen können durch die Verminderung des Blutflusses zu Orgasmusproblemen beitragen. Antidepressiva, vor allem SSRI (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer), sind die Medikamentengruppe, die am häufigsten Orgasmusstörungen verursacht.

Wie bei den anderen sexuellen Dysfunktionen spielen auch bei der Orgasmusstörung Partnerschaftsfaktoren eine prominente Rolle. Dennoch zeigte eine Reihe von Untersuchungen nur schwache Zusammenhänge zwischen Beziehungs- und Orgasmusstörungen auf. Tendenziell gilt, dass eine gute Partnerschaftsqualität mit einer besseren Orgasmusfähigkeit und sexuellen Befriedigung assoziiert ist. Trotzdem können Frauen durchaus auch in schwierigen Partnerbeziehungen orgasmusfähig sein. Der Orgasmus wird oft als Beleg der sexuellen Leistungsfähigkeit beider Partner angesehen und hat darüber hinaus häufig erheblichen Einfluss auf den Selbstwert der Frau und auch auf den ihres Partners. Als Folge davon neigen manche Frauen zu einer verstärkten Selbstbeobachtung und einer Fixierung auf die Zielerreichung, wodurch die Auslösung des Orgasmusreflexes verhindert wird (Hartmann 2018).

Genitopelvine Schmerz-Penetrationsstörung

Nach der sexuellen Luststörung sind Schmerzen beim Geschlechtsverkehr das häufigste sexuelle Problem, das Frauen veranlasst, professionelle Hilfe zu suchen. Unter der Bezeichnung „Dyspareunie“ werden unterschiedliche wiederkehrende oder anhaltende schmerzhafte Missempfindungen zusammengefasst. Die Qualität der Schmerzen wird von den betroffenen Frauen unterschiedlich beschrieben, wie etwa als Reizung, Brennen, Stechen, Schmerz oder Druck, von unterschiedlicher Dauer und Intensität. Die Symptomatik reicht von leichter Irritation der Genitalien bis hin zu brennenden oder beißenden Schmerzen während oder nach dem Koitus.

Unter Vaginismus wird die Verengung des Scheideneingangs durch wiederkehrende oder anhaltende unwillkürliche Spasmen der Muskulatur des äußeren Drittels der Vagina verstanden, die eine Penetration unmöglich machen. Im DSM-5 werden, ähnlich wie bei den Lust- und Erregungsstörungen, die Kategorien Dyspareunie und Vaginismus zu einer Definition zusammengefasst. Die neue Störungsdefinition beinhaltet 4 Symptombereiche, die bei sexuellen Schmerzzuständen meist gemeinsam auftreten: Schwierigkeiten bei der Penetration, Schwierigkeiten im Genital- und Beckenbodenbereich, Angst vor Schmerzen oder vaginaler Penetration sowie übermäßige Anspannung der Beckenbodenmuskulatur (Tab. 1).

Wie bei allen weiblichen Sexualstörungen finden sich bei den sexuellen Schmerzstörungen große Unterschiede in der Prävalenz (Tab.2). In den asiatischen Regionen beträgt die Prävalenz zwischen 23,3% und 31,6%, in Europa und Amerika zwischen 9 und 16,6%. Sexuelle Schmerzstörungen kommen bei jüngeren Frauen häufiger als bei älteren vor. Insgesamt lassen die epidemiologischen Daten erkennen, dass zwischen 30 und 50% aller Frauen im Laufe ihres Lebens Schmerzerfahrungen im Zusammenhang mit sexuellen Aktivitäten machen, aber nur ein geringer Anteil dieser Frauen unter lang andauernden durchgängigen sexuellen Schmerzstörungen leidet.

Obwohl die meisten Frauen nur vorübergehend unter den sexuellen Schmerzstörungen leiden, ist eine genaue organische Abklärung zu empfehlen. Zu den wichtigsten körperlichen Auslösern gehören folgende Ursachen: Vulvitis, Vulvovaginitis, Kondylome, dermatologische Krankheiten, nichtinfektiöse Entzündungen, epitheliale Defekte, Vernarbungen, Probleme mit der Penisgröße des Partners, Urethritis, anatomische Variationen, allergische Reaktionen, Östrogenmangel, Vaginitis, vaginale Atrophie, eine verkürzte Vagina, Endometriose, vaginales Septum, Zystitis, ovarielle Tumoren, chronische abdominelle Schmerzen, Reizdarm, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Hämorrhoiden und Neuropathien sowie Folgezustände nach Operationen.

In zahlreichen Fällen wird kein somatisches Substrat gefunden. Häufig ist ein erhöhter Spannungstonus der Beckenbodenmuskulatur bei eher geringer Muskelstärke zu finden. Patientinnen mit genitopelvinen Schmerzen beschreiben sich oft als verstärkt schmerzempfindlich, was eine Hypersensitivität des ZNS für Schmerzreize nahelegt (Arnold et al. 2006).

Die Anamnese der sexuellen Schmerzstörungen sollte 6 Bereiche umfassen:

-

Den lokalen genitalen Status

-

Den Beckenboden

-

Das Schmerzerleben

-

Sexualität und Paarbeziehung

-

Persönlichkeit und Emotionalität

-

Eventuell traumatische sexuelle Erfahrungen

Therapie der weiblichen sexuellen Funktionsstörungen

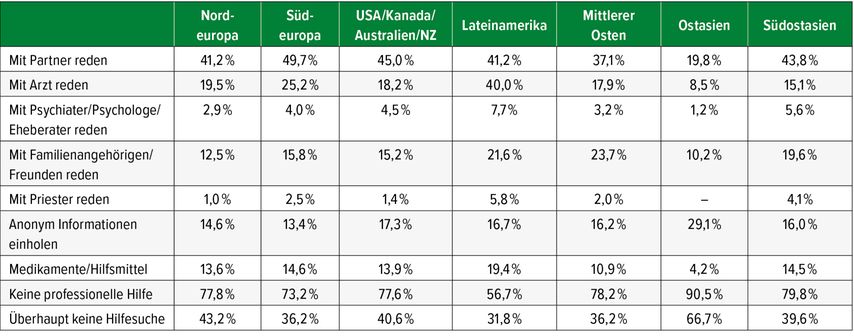

Aus den Erhebungen der Global Study of Sexual Attitudes and Behavior geht hervor, dass Psychiater*innen, Psycholog*innen, Eheberater*innen oder Sexualtherapeut*innen, also die Fachleute, die auf die Behandlung dieser Störungen spezialisiert sind, global nur selten in Anspruch genommen werden (Tab. 3). Dafür können mehrere Faktoren verantwortlich sein. Zum einen sind nicht in allen Regionen der Welt diese Fachleute in ausreichender Zahl vorhanden, zum anderen ist die Schwelle, einen Psychiater oder Psychologen aufzusuchen, noch immer sehr hoch. Aber auch religiöse Seelsorger spielen als Berater in sexuellen Angelegenheiten eine eher untergeordnete Rolle. Am häufigsten besprechen Frauen sexuelle Probleme mit dem eigenen Partner, aber auch Familienangehörige und Freund*innen werden öfters zurate gezogen. Während Psychiater*innen in der Beratung für Frauen bei Sexualstörungen offenbar eine geringe Rolle spielen, wird deutlich häufiger das Gespräch mit Allgemeinmediziner*innen oder Gynäkolog*innen gesucht. Viele der betroffenen Frauen weichen auch ins Internet aus, da sie dort nach Informationen suchen können. Zwischen 4,2% (Ostasien) und 19,4% (Lateinamerika) der Frauen nehmen Medikamente oder verwenden verschiedene Hilfsmittel zur Behandlung der sexuellen Problematik. In der Zusammenschau beansprucht die Mehrheit der Frauen keine professionelle Hilfe und viele dieser Frauen suchen überhaupt keine, wie immer geartete, Unterstützung.

Tab. 3: Hilfesuchverhalten von Frauen mit sexuellen Problemen (40–80 Jahre) (nach Moreira et al., 2005)

Beispielfall:

genitopelvine Schmerz-Penetrationsstörung

Eine 27-jährige Frau, berufstätig, ist seit mehreren Jahren in Psychotherapie. Sie befindet sich seit vielen Jahren in einer Paarbeziehung, Sexualität ist möglich, jedoch ohne Penetration. Es sei der große Wunsch beider Partner, sich „wirklich zu vereinigen“. Das Einführen von zwei Fingern in die Scheide ist möglich, aber wird als unangenehm erlebt. Die therapeutischen Ratschläge, die sie bisher erhalten hat, beschränkten sich darauf, Alkohol zur Entspannung zu trinken, THC oder ein leichtes Beruhigungsmittel zu konsumieren. All das hätte sie widerwillig versucht, es hätte aber nicht geholfen. Zudem besteht bereits eine Erwartungsangst vor dem Geschlechtsverkehr. Bisher erfolgte erst ein einziger Besuch bei einem Gynäkologen, der feststellte, dass somatisch alles in Ordnung sei. Im Laufe der Therapie zeigt sich, dass die Patientin eine traumatische Erfahrung in der Jugend gemacht hat, die sie zunächst gut verdrängen konnte. Das Trauma hat sich jedoch ins Körperliche verlagert. Die Patientin zeigt eine starke Anspannung der Beckenbodenmuskulatur. In mehreren Sitzungen wird das Trauma besprochen, schließlich werden mehrere EMDR-Sitzungen durchgeführt. Parallel dazu lernt sie Entspannungsübungen für die Beckenbodenmuskulatur. Nach mehreren Übungseinheiten ist sie schließlich in der Lage, mit ihrem Partner einen penetrativen Geschlechtsakt zu vollziehen.

Da die Ursachen der sexuellen Funktionsstörungen der Frauen ganz unterschiedlicher Natur sein können, gibt es entsprechend eine Vielfalt von Behandlungs- und Therapieoptionen. Vor allem bei sexuellen Schmerzstörungen, aber auch bei Lust- und Erregungsstörungen, ist in vielen Fällen eine internistische und gynäkologische, aber auch eine neurologische Abklärung erforderlich. Ebenso sollte eine genaue Medikamentenanamnese erhoben werden, da eine Vielzahl von Medikamenten u.a. sexuelle Funktionsstörungen verursachen können. Im ersten Schritt sollten daher alle medizinischen Ursachen der sexuellen Funktionsstörungen abgeklärt und gegebenenfalls behandelt werden. Es hat sich gezeigt, dass der Lebensstil einen erheblichen Einfluss auf die weibliche Sexualität ausübt. Physische Fitness durch Sport, gegebenenfalls eine Ernährungsumstellung im Sinne einer mediterranen Diät, eine Einstellung des Rauchens, ausreichender Schlaf und eine Verringerung von Stress wirken sich auch positiv auf die Sexualität aus.

Medikamentöse Behandlung

Es wurden verschiedene Produkte entwickelt, um die Lust-, Erregungs- und Orgasmusstörungen bei Frauen zu behandeln, die aber bisher nur wenig befriedigende Erfolge zeigten.

PDE-5-Inhibitoren

Die medikamentöse Therapie mit PDE-5-Inhibitoren (Levitra, Pink Viagra und Cialis) führt zu einer Verbesserung der Lubrifikation und zeigt sich auch wirksam bei Sexualbeschwerden durch Medikamente (z.B. Serotonin-Wiederaufnahmehemmer SSRI). Insgesamt ist der Effekt dieser Medikamentengruppe bei Frauen deutlich geringer als bei Männern (Nappi et al. 2022).

Bremelanotid

Die Substanz gehört in die Gruppe der Melanokortin-Rezeptor-Agonisten (Nappi et al. 2022). Die Wirkungsweise ist anders als bei den PDE-5-Hemmern. Während PDE-5-Hemmer die Durchblutung fördern, setzt Bremelanotid im Gehirn an. Mit einer aphrodisierenden Wirkung soll eine sexuelle Stimulation erreicht werden.

Yohimbin

Das Naturpräparat aus der afrikanischen Baumrinde wirkt leicht noradrenerg im ZNS und führt zu einer sekundären Appetenzsteigerung.

Hormonelle Therapie

Die Östrogengabe im Genitalbereich führt zu einer Verbesserung der vaginalen Struktur und Funktion. Die lokale Gabe hat den Vorteil, dass es im Vergleich zu einer systemischen Gabe nur zu einer geringfügigen Erhöhung des Brustkrebsrisikos kommt. Die systemische Östrogen- und Progesterongabe kann zu einer Verbesserung des sexuellen Wohlbefindens und der sexuellen Motivation führen. Sie sollte jedoch in der niedrigstmöglichen Dosierung und über den kürzestmöglichen Zeitraum verabreicht werden. Besonders bei einer chirurgisch verursachten Menopause aufgrund einer beidseitigen Ovarektomie zeigen sich bei einer kombinierten Androgen-Östrogen-Gabe eine Steigerung der Libido, eine stärkere sexuelle Erregung mit häufigeren sexuellen Fantasien und oft auch einer gesteigerten Frequenz von Geschlechtsverkehr und Orgasmen (Marko et al. 2021, Lee et al. 2022). Die Gabe von Testosteron, vor allem in Kombination mit Sildenafil (PDE-5-Hemmer) oder Buspiron (zugelassen für generalisierte Angststörung), scheint einen positiven Effekt auf die weibliche Libido zu haben.

Psycho- und Sexualtherapie

Seit den Anfängen von Masters und Johnson entwickelte sich eine Vielzahl neuer psychotherapeutischer und sexualtherapeutischer Methoden zur Behandlung der weiblichen Sexualstörungen. Zu unterscheiden ist zwischen psychologisch orientierten Psychotherapien und körperorientierten Sexualtherapien, die als Einzel-, Paar- und Gruppentherapien angeboten werden.

Psychotherapeutisch orientierte Sexualtherapie

Der Ansatz von Masters und Johnson (1966, 1970) beruht letztlich auf einem Defizitmodell, das davon ausgeht, dass Ängste aufgrund einer restriktiven Erziehung der Freiheit, eine lustvolle Sexualität leben zu können, im Wege stehen. Die Autoren stehen damit der Ideologie der ersten sexuellen Befreiungsbewegung Ende der 1960er-Jahre nahe, die davon ausging, dass die lustfeindliche Gesellschaft eine genussvolle Sexualität verhindert. Die defizitorientierte Leitunterscheidung von Können/Nichtkönnen wurde von der Hamburger Schule weiterentwickelt, die zudem die sogenannte „Grundregel“ einführte, die darauf hinauslief, dass jede/jeder in der sexuellen Begegnung nur das machen und zulassen soll, was ihr/ihm jeweils gefällt, und auch nur so lange, wie sie/er sich dabei nicht unwohl fühlt (Briken & Berner 2013, Hauch 2019). Ähnlich wie bei Masters und Johnson wird hier unwillkürlich das Nein zur Sexualität gestärkt. Ob ein „Nein“ eine klare, bewusste Entscheidung ist, mit der die eigene Integrität geschützt werden soll, oder ob es als manipulative bzw. passiv-aggressive Aussage den Partner ausbremsen, kränken oder unterwerfen soll, ist allerdings nicht immer klar unterscheidbar. Eine Wende wurde durch David Schnarch (2000) eingeleitet, der neben die Leitdifferenz „Können/Nichtkönnen“ die Polarität von „Wollen/Nichtwollen“ setzte. Auf dieser Leitdifferenz bauten vor allem die systemischen Therapiekonzepte auf (Clement 2006, Lins 2020).

Mehrere etablierte psychotherapeutische Verfahren entwickelten modifizierte Therapiestrategien, um sexuelle Funktionsstörungen zu behandeln. Zu den bekanntesten zählen vor allem systemtherapeutische Verfahren, die auch im deutschsprachigen Raum weite Verbreitung gefunden haben. Auch hypnotherapeutische Techniken erwiesen sich in der Behandlung von weiblichen Sexualstörungen als erfolgreich (Wirz 2015). Ein besonders positiver Effekt wird der Kombination aus positiver Verhaltenstherapie und Achtsamkeitsübungen zugeschrieben (Rescio 2014).

Körperorientierte Sexualtherapie

Auf Basis ihrer umfangreichen Untersuchungen des sexuellen Reaktionszyklus entwickelten Masters und Johnson ihr Therapiekonzept, das lerntheoretische und humanistische Elemente enthält (1967, 1970). Das Setting sieht eine abgestufte Reihe halbstandardisierter Verhaltensvorgaben vor, beginnend mit der Aufgabe, dass die nackten Partner sich streicheln sollen, wobei der rezeptive Partner sich dabei entspannen soll. Das alles findet in einem streng limitierten zeitlichen Rahmen statt, um die Angst vor Erregung, Nähe und dem Überwältigt-Werden zu kontrollieren. Die jeweilige Phase ist erfolgreich abgeschlossen, wenn beide Partner sich angstfrei entspannen können. In jeder Phase kommt ein Element dazu, das einen Schritt in Richtung sexueller Erregung bedeutet, bis letztlich auf der letzten Stufe ein Koitus ohne Einschränkung ausgeführt werden kann. Dieses Konzept von Masters und Johnson wurde von der Hamburger Schule übernommen und weiterentwickelt. Ein anderer körperbetonter sexualtherapeutischer Ansatz ist der Sexocorporel-Ansatz (Sztenc 2020). Diese Therapie beruht auf einem komplexen Konzept interagierender körperlicher und psychischer Faktoren des Einflusses auf die menschliche Lust und versucht ebenfalls über Atemübungen und Veränderungen von Tonus und Beweglichkeit die Qualität des sexuellen Erlebens zu beeinflussen.

Resümee

Weibliche (und männliche) Sexualstörungen führen häufig zu Beziehungsschwierigkeiten und damit auch zu einem primären und sekundären Leidensdruck. Da sowohl somatische Erkrankungen als auch problematische biografische Entwicklungen und psychosoziale Konflikte zu sexuellen Funktionsstörungen führen können, ist in vielen Fällen ein multiprofessioneller Ansatz zur diagnostischen Abklärung und Therapie erforderlich. Abgesehen von der hormonellen Substitution erwiesen sich rein medikamentöse Behandlungsformen als wenig hilfreich. Wünschenswert wäre, wenn Sexualmedizin und Sexualtherapie integrale Bestandteile im Medizinstudium und vor allem in der psychiatrischen Facharztausbildung werden.

Literatur:

● American Psychiatric Association: Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5. Deutsche Ausgabe herausgegeben von Falkai P und Wittchen H.-U. Göttingen: Hogrefe, 2015 ● Briken P, Berner M (Hg.): Praxisbuch Sexuelle Störungen. Stuttgart: Thieme, 2013 ● Buggio L et al.: Gynecol Endocrinol 2022; 38(3): 193-201 ● Clement U: Systemische Sexualtherapie. Stuttgart: Klett-Cotta, 2004 ● da Silva Lara LA et al.: Female sexual dysfunctions: Minerva Obstet Gynecol 2022; 74(3): 249-60 ● Hartmann U: Sexualtherapie. Ein neuer Weg in die Praxis. Heidelberg: Springer, 2018 ● Hauch M (Hg.): Paartherapie bei sexuellen Störungen. Das Hamburger Modell – Konzept und Technik. Stuttgart: Thieme, 2019 ● Laumann EO et al.: Int J Impot Res 2005; 17(1): 39-57 ● Lee JH et al.: Curr Psychiatry Rep 2022; 24(2): 99-109 ● Lins KK: Sprechen über Sex. Heidelberg: Carl Auer Verlag, 2020 ● Marko KI, Simon JA: Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2021; 35(6): 101592 ● Masters W, Johnson VE: Human Sexual Response. Boston: Little Brown, 1966 ● Masters W, Johnson VE: Human Sexual Inadequacy. Boston: Little Brown, 1970 ● Moreira ED Jr et al.: Int J Clin Pract 2005; 59(1): 6-16 ● Nappi RE et al.: Urol Clin North Am 2022; 49(2): 299-307 ● Nicolosi A et al.: Urology 2004; 64(5): 991-7 ● Rescio SS: Sex & Achtsamkeit. Sexualität, die das ganze Leben berührt. Bielefeld: Kamphausen Mediengruppe, 2014 ● Schnarch D: Intimität und Verlangen. Sexuelle Leidenschaft in dauerhaften Beziehungen. 11. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta, 2021 ● Sigusch V (Hg.): Sexuelle Störungen und ihre Behandlung. 4. Aufl. Stuttgart: Thieme, 2007 ● Sztenc M: Embodimentorientierte Sexualtherapie. Grundlagen und Anwendung des Sexocorporel. Stuttgart: Schattauer, 2020 ● Wirz P: Sexuelle Störungen. In: Revenstorf D, Burkhard P (Hg.): Hypnose in Psychotherapie, Psychosomatik und Medizin. 3. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer, 2015

Das könnte Sie auch interessieren:

Neues und Unpubliziertes aus der psychiatrischen Forschung und Therapie

Von 7. bis 8. November 2024 fand die 26. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neuropsychopharmakologie und Biologische Psychiatrie (ÖGPB) in Wien statt. Im Festsaal der ...

«Wir versuchen, gegenüber den Kindern ehrlich, aber auch sehr behutsam mit der Wahrheit zu sein»

Die Psychiaterin Roksolana Jurtschischin arbeitet im St.-Nikolaus- Kinderspital in Lwiw. Seit dem Kriegsausbruch behandelt sie mit ihren Kollegen täglich im Akkord traumatisierte Kinder ...

Entwicklungen und Trends in der Behandlung der Insomnie

Schlafstörungen betreffen einen großen Teil der Bevölkerung. Die Therapie hat sich im Laufe der Zeit grundlegend gewandelt. Heute stehen neben der kognitiven Verhaltenstherapie für ...